JW112 富士山と伊豆山

【孝昭天皇編】エピソード3 富士山と伊豆山

紀元前474年、皇紀187年(孝昭天皇2)6月となった。

そんなある日のこと。

第五代天皇、孝昭天皇(こうしょうてんのう)こと、観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしね・のみこと)(以下、松彦)のもとに、出雲(いずも)の君主がやって来た。

出雲櫛月(いずも・の・くしつき)(以下、月)である。

月「お久しぶりだね。エピソード108以来かな?」

松彦「おお『月』殿。息災にあらせられましたか?」

月「健康そのものだよ!」

松彦「ところで、遥々、ヤマトに来られたということは・・・。」

月「その通り! うちも代替わりするのさ! では、紹介します。我が息子、櫛瓺鳥海(くしみかとりみ)です。『とりみ』と呼んでね!」

とりみ「私が『とりみ』だに。よろしく!」

松彦「そ・・・そうか、汝(いまし)が、今回限りの登場となる『とりみ』殿か・・・。」

月・とりみ「えっ?!」×2

松彦「実は・・・わしの時代に、出雲関連の記事が無いようで・・・。す・・・すなわち、今後、登場する可能性は、かなり低いということで・・・。」

とりみ「そ・・・そげか(そうなんだ)・・・。ま・・・まあ、仕方ない。」

月「息子よ! 嘆くのは、まだ早い! それなら、今月6月10日に創建された、富知六所浅間神社(ふじ・ろくしょ・せんげんじんじゃ)を紹介すれば良いだけのことじゃないか!」

松彦「じ・・・神社?」

月「その通り! 富士山の山腹に創建されたのさ!」

とりみ「たしか・・・大山祇神(おおやまづみのかみ)を祀ったんだに。」

月「その通り! 富士山は大山祇神の娘、木花開耶姫(このはなのさくやひめ)(以下、サクヤ)のことなんだけど、この神社では、その父が主祭神として祀(まつ)られてるのさ!」

とりみ「その後、785年、皇紀1445年(延暦4)に、噴火の影響で遷座しちょる。周辺には市(いち)が建てられたので『三日市浅間神社(みっかいち・せんげんじんじゃ)』とも呼ばれちょるぞ。」

松彦「そ・・・それで、六所とは、どういうことなのじゃ?」

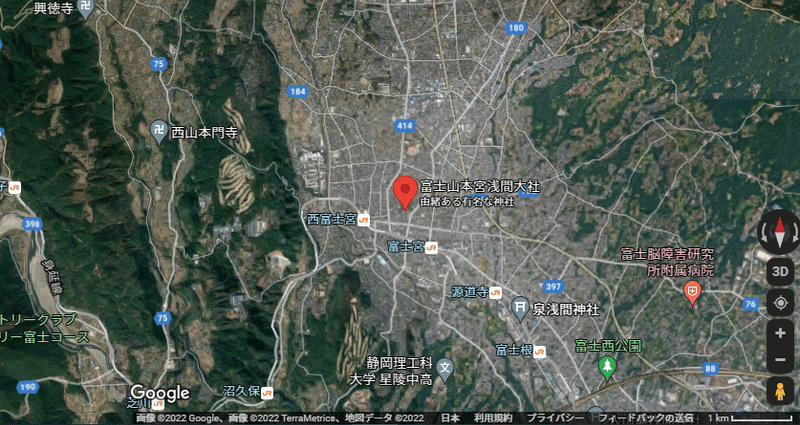

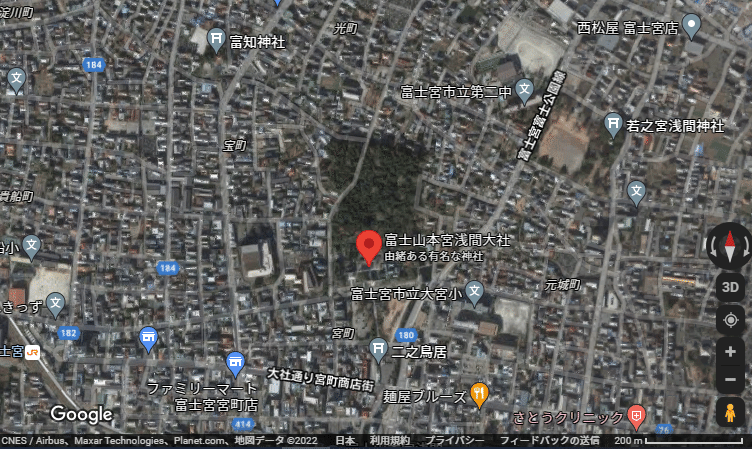

月「六か所の浅間神社のことさ! 富士山本宮浅間大社(ふじさん・ほんぐう・せんげんたいしゃ)が総本社なんだけど、その後、806年、皇紀1466年(大同元)に五つの社(やしろ)が勧請(かんじょう)されたのさ!」

松彦「勧請?」

とりみ「神様の分霊をお迎えするという意味だっちゃ。その五つの社の一つが、富知六所浅間神社なんだに。そこで、五つの社と総本社を合わせた『六所』という表現がされちょるんだに。」

松彦「そ・・・その理屈で行くと・・・今年の6月ではなく、806年に建てられたことになるのではないか?」

月「主祭神は大山祇神と言っただろ? 迎えられたのは、サクヤちゃんの方さ・・・。」

松彦「サ・・・サクヤちゃん・・・。」

とりみ「浅間神社は、サクヤちゃんを祀った神社なんだっちゃ。」

松彦「な・・・なるほど。806年(大同元)の勧請とやらで、浅間神社の仲間入りを果たした・・・みたいなことか?」

とりみ「そんな感じだっちゃ。そして、五つの社の中で、首座とされたんだに。」

月「ちなみに、静岡県では、大王(おおきみ)の御世に、もう一つ、神社が創建されてるよ。」

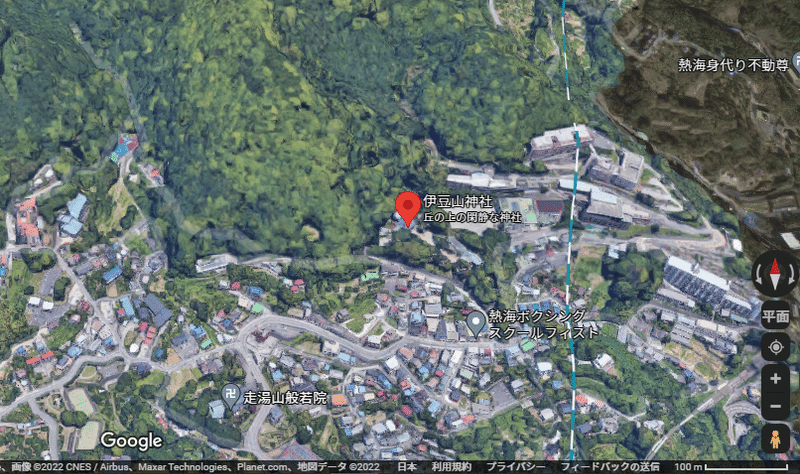

とりみ「熱海市(あたみし)の伊豆山(いずさん)に鎮座する、その名も、伊豆山神社(いずさんじんじゃ)だっちゃ。」

松彦「伊豆山? 御祭神は?」

とりみ「祭神は伊豆山神で、天忍穂耳尊(あめのおしほみみ・のみこと)と言われちょる。ちなみに、創建した年については、不明だに。」

松彦「わしの御世に、いろいろあったのじゃな・・・。」

月「それだけじゃないよ! 来年の4月には、无謝志国(むさし・のくに:今の埼玉県・東京都周辺)で氷川神社(ひかわじんじゃ)が創建されるよ。祭神は素戔嗚尊(すさのお・のみこと)さ!」

松彦「あ・・・あのスーさんが、无謝志国で?」

とりみ「二千年後の地名でいうと、埼玉県さいたま市大宮区の高鼻町(たかはなちょう)だに。紀元前473年、皇紀188年(孝昭天皇3)4月のことだっちゃ。」

松彦「されど、出雲の神様と言っても過言ではない『スーさん』が、无謝志国で祀られているとは・・・。」

月「出雲の人たちが移民して、創建したと言われているのさ。」

松彦「出雲の人たちが移住したと申すのか?」

とりみ「出雲の勢力が弱まっていたのかもしれないんだに。」

松彦「弱まっていた?」

月「エピソード12で紹介した『四隅突出型墳丘墓(よすみとっしゅつがたふんきゅうぼ)』は覚えてるよね? 出雲文化圏の国々で作られていたと言われている古墳のことだよ。」

松彦「う・・・生まれる前の・・・かなり昔の話じゃが、たしか・・・初代、神武天皇(じんむてんのう)の東征の中で、出雲と接触した際に、そんな解説があったような・・・。」

とりみ「その通りだっちゃ! この『突出型墳丘墓』は北陸地方にも分布しちょるんで、出雲の勢力は北陸まで広がっていたと考えられるんだに。」

松彦「まあ、そう考えるのが自然な気もするが・・・。それと、勢力が弱まっていたことと、何か関係があるのか?」

月「おおいに有るね。その北陸地方に、先代の神社が有ると聞いたら、大王は、どう思う?」

松彦「なっ! 先代・・・父上の神社が、北陸地方に有ると!?」

とりみ「先代、懿徳天皇(いとくてんのう)を祀る神社が有るんだに。」

松彦「出雲の勢力圏であるはずの北陸地方に、父上の神社・・・。」

月「どう考えても、おかしいよね?」

北陸にある神社とは・・・。

氷川神社と、どうつながってくるのであろうか・・・。

次回につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?