JW113 塞がれた港

【孝昭天皇編】エピソード4 塞がれた港

紀元前473年、皇紀188年(孝昭天皇3)4月、无謝志国(むさし・のくに:今の埼玉県・東京都周辺)に氷川神社(ひかわじんじゃ)が創建された。

その解説の中で、第五代天皇、孝昭天皇(こうしょうてんのう)こと、観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしね・のみこと)(以下、松彦)は驚愕する。

北陸地方に、先代の懿徳天皇(いとくてんのう)を祀った神社が有るというのである。

ヤマトまでやって来た、出雲(いずも)の先代君主、出雲櫛月(いずも・の・くしつき)(以下、月)と、新たに君主となった櫛瓺鳥海(くしみかとりみ)(以下、とりみ)の解説は続く。

松彦「なっ! 先代・・・父上の神社が、北陸地方に有ると!?」

とりみ「先代、懿徳天皇を祀る神社が有るんだに。」

松彦「出雲の勢力圏であるはずの北陸地方に、父上の神社・・・。」

月「どう考えても、おかしいよね?」

松彦「されど、これまでにも、富山県に、二代目の綏靖天皇(すいぜいてんのう)を祀った神社が有ると紹介されておるぞ。エピソード97じゃ。有礒正八幡宮(ありそ・しょう・はちまんぐう)という、高岡市(たかおかし)の横田町(よこたちょう)に鎮座する神社じゃ。」

月「その通り! 徐々に、勢力が弱まっていたんだろうね。」

とりみ「そして、生活に困った人たちは、坂東(ばんどう)に移住したんじゃなかろうか・・・。」

松彦「そ・・・そんなことが・・・。」

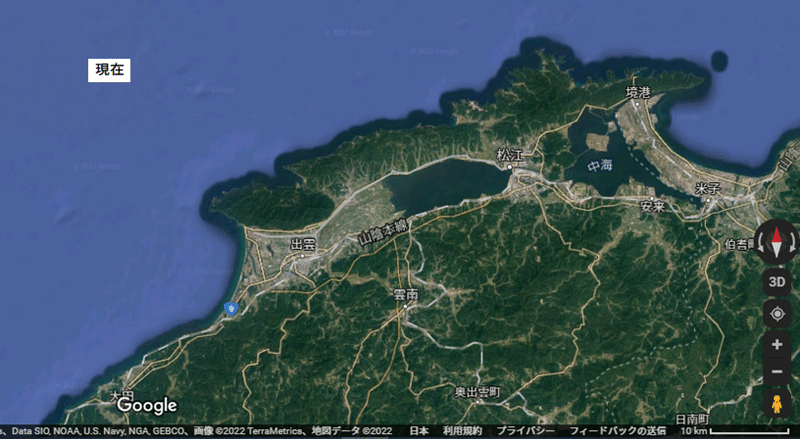

月「宍道湖(しんじこ)の西側が塞(ふさ)がったことで、出雲の海外交易が下火となり、職を失う者が出て来たのかもしれないね。」

松彦「塞がった?」

とりみ「太古の昔、宍道湖の西側は開けていて、海とつながっていたんだに。天然の良港として、海外貿易をおこなっていたみたいなんだっちゃ。」

松彦「それが塞がったと?」

月「地震で、地殻変動が起きたんじゃないかな。徐々に塞がっていったというよりも、一気に地面が隆起して、海と隔てられたのかもしれないね。」

松彦「そ・・・それでは、海外と貿易できなくなる・・・。出雲だけでなく、我が国の損失となる。これは、ただごとではないぞ!」

とりみ「安心してほしいんだに。北九州が残っちょる。」

松彦「あっ! そうか、北九州が有ったな・・・。」

月「まあ、そういうわけで、北九州が主要港となり、出雲の勢力は弱まっていったんじゃないかな。それで、生活に困る人たちが出て来て、坂東(ばんどう)に移住したんだろうね。」

松彦「なるほど・・・。ところで、北陸地方にあるという、父上の神社紹介はしてくれぬのか?」

月「仕方ないなぁ。では、紹介します。その名も、櫟原北代比古神社(いちはらきたしろひこじんじゃ)だよ。」

とりみ「祭神は、懿徳天皇だっちゃ。二千年後の地名でいうと、石川県輪島市(わじまし)の深見町(ふかみちょう)に鎮座しちょるぞ。」

松彦「石川県・・・。二代目を祀る神社が、富山県。この辺りの人たちが、移住した可能性があるということか?」

月「そうかもしれないね。生活が苦しくなったことで、出雲文化圏に属していた、石川県や富山県の人たちが、出雲から分離独立し、ヤマト政権に参加したのかもね。」

とりみ「されど、参加したからと言って、すぐに暮らしが良くなるわけでもない。そこで、移住という対策を考え出したのではなかろうか。」

松彦「そして、移住者たちによって、无謝志国に氷川神社(ひかわじんじゃ)が創建されたと?」

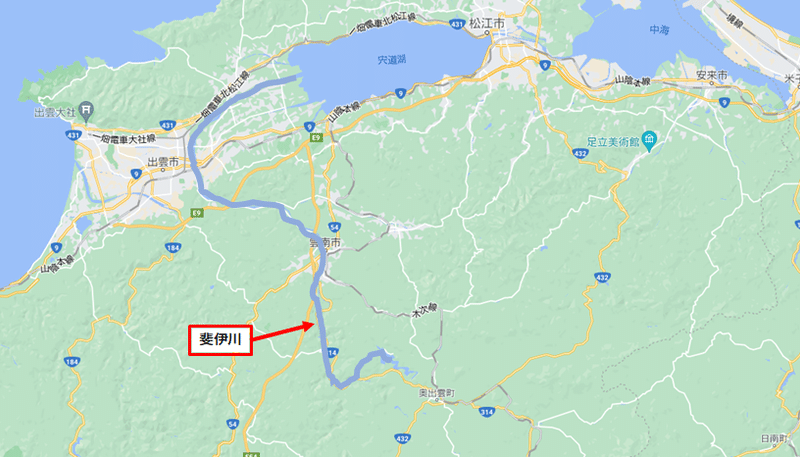

とりみ「そげだ(そうです)。ちなみに、氷川(ひかわ)という名称も、出雲の斐伊川(ひいかわ)から来ているという説が有るんだに。」

松彦「驚きの連続であったな・・・。」

とりみ「それでは、解説も終わったことだし、出雲に帰るとするか・・・。」

月「そうだね。」

こうして、出雲の君主親子は、帰っていったのであった。

そして、氷川神社が創建されて、四年の歳月が流れた。

すなわち、紀元前469年、皇紀192年(孝昭天皇7)8月10日、石津太神社(いわつのおおじんじゃ)が創建されたのである。

松彦「な・・・なんじゃ? 唐突過ぎぬか?」

そこに、中臣御食臣(なかとみ・の・みけつおみ)(以下、ミケツ)がやって来た。

ミケツ「石津太神社が創建されたのであらしゃいます。」

松彦「そ・・・そのようなことは分かっておる。どちらの神様を祀(まつ)ったのじゃ?」

ミケツ「それについては、我が息子、伊香津臣(いかつおみ)が解説致しますぅ。『イカ』とお呼びくださりませ。」

松彦「イ・・・イカ?」

イカ「はい。我(われ)が『イカ』にあらしゃいます。石津太神社は、大王(おおきみ)の勅願(ちょくがん)で建てられた神社にあらしゃいます。」

松彦「わ・・・わしが、お願いして、建ててもらったのか?」

イカ「忘れておられまするのか? 『いけず(意地悪)』ですなぁ。」

松彦「わ・・・忘れていたわけではないぞ。こ・・・これは、読者のためで・・・。」

ミケツ「では、大王。祭神は、説明せずとも、分かりますなぁ?」

イカ「分からないなどと『いけず』なことを仰られるとは思えませんが・・・。」

松彦「わ・・・分かっておる。『えびす様』をお祀りしたのじゃ。二千年後、福の神の一柱(ひとはしら)となっておる神様じゃぞ。」

イカ「その通りにあらしゃいます。右手に釣り竿、左脇に鯛を抱えた神様にあらしゃいますなぁ。」

松彦「福の神となった理由は知っておるか?」

イカ「それを説明するためには、まず『えびす様』が、海から流れ着く、漂着物の神様であるということを解説せねばなりませんなぁ。」

松彦「そうじゃ。漂着物の代表格が、クジラじゃ。クジラが流れ着いたことで、飢饉(ききん)から救われたという伝承が、各地に残っておるぞ。」

えびす様の解説は続くのであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?