2021年1月の記事一覧

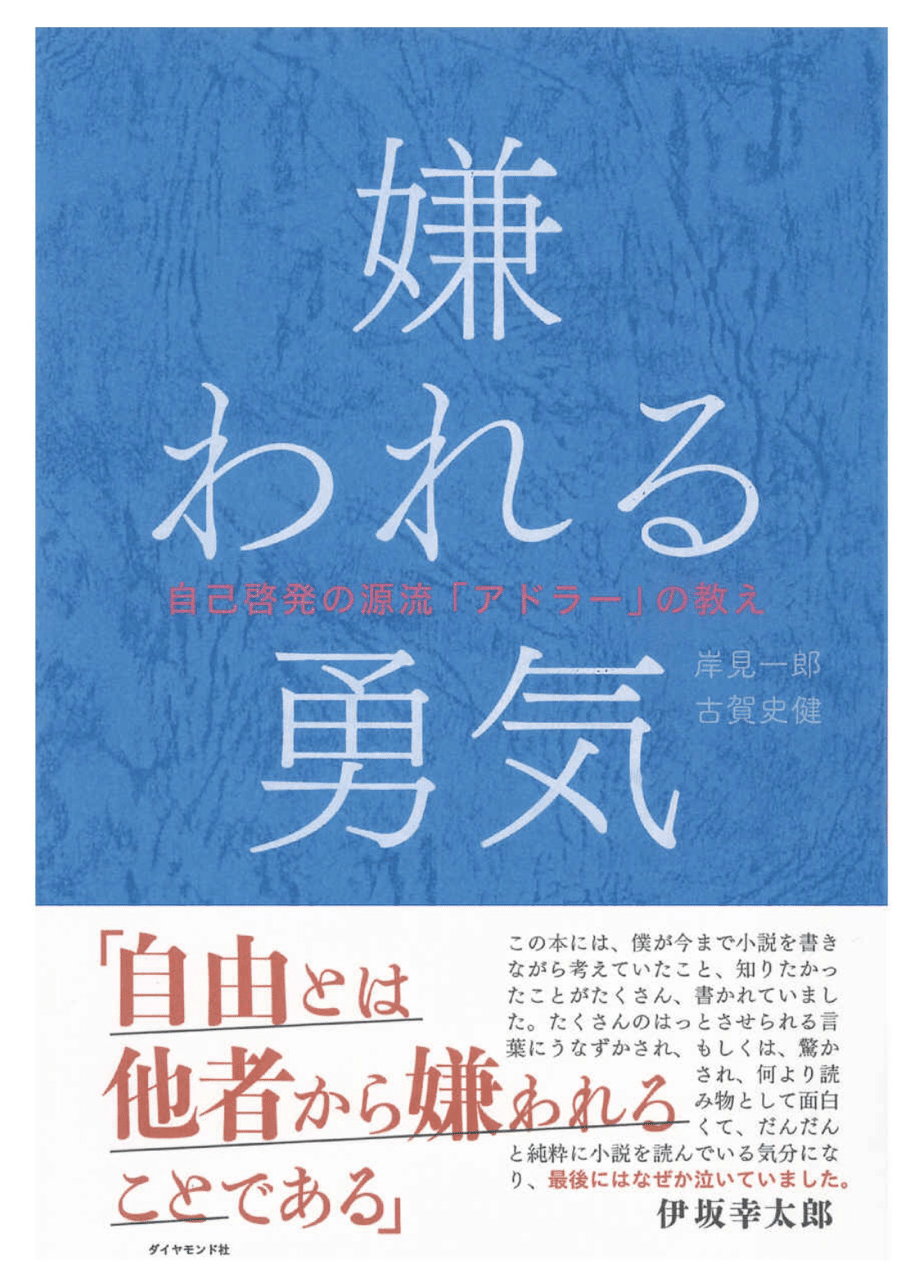

「嫌われる勇気」アルフレッド・アドラー

フロイト、ユングに並ぶ3大心理学者の1人。

学術的心理学むしろ人生論的アプローチの内容ゆえに、広汎な解釈が可能。だからこそ本著は読む勇気を以って挑むべし。

「革命のファンファーレ」西野亮廣

芸能界の革命家が放つお金と広告の新たなスキーム。遅ればせながらにして読む。

その本領は、新たなスキームを生み出す努力の賜物だ。

「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」マックス・ヴェーバー

カール・マルクスかマックス・ヴェーバーか?

揺れ動いた若きモラトリアム時代に乱読した中の一冊。キリスト教的禁欲と近代資本主義、倫理と精神の相関性をえぐる名著。

「魔の山」トーマス・マン

ドイツ5大教養小説の中の1冊。

我が小説読書遍歴の中でも、屈指の傑作と断言できる長編小説。

コロナ禍中における自由と独裁、個と全体は現代をなぞる。