アイドル新歴史学。「①アイドルの誕生」

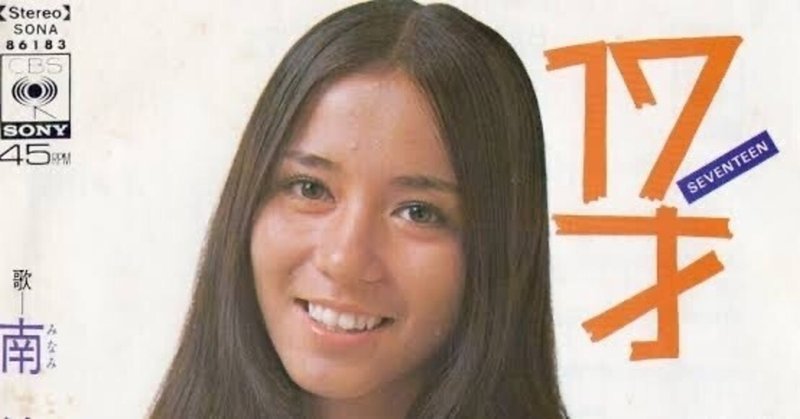

日本における「アイドル」の始祖は南沙織と言われている。

大阪で万博が開かれた年、彼女はアメリカの占領下の沖縄の地からパスポートを片手に「日本」へやって来た。

「アイドルの始祖」が「外地」から渡来してきていることは大変興味深い。

仏教伝来〜「和様化」の再現なのである。

彼女のデビュー曲の作曲はもちろん「天才DJ」筒美京平。

筒美京平は、外来文化としての洋楽を「和様化(リミックス)」する天才であり、彼の仕事は「J-POP」の始祖と言える、

さて現在、「アイドル誕生」の定義は多岐に及ぶが、私が採用しているのは「テレビの爆発的普及」に同期した説である。

例えば、吉永小百合は「スター」で「マドンナ」ではあるが「アイドル」ではなかった。

銀幕という「非日常」空間から、家庭用TV受像機という「日常」空間へ大衆メディアの質が変わった瞬間に「アイドル」は生まれたのである。

そのパラダイムシフトを理解できていない人間(同種の人間が今もヤフーニュースのコメント欄とかtwitter界隈にあふれているが)が、

途端に「音楽的にレベルが低い」「歌が下手」等々の感想を述べ始めた。

ここで、「何を持って音楽的な技術の良し悪し」とするのか、という問題が生まれてくる。

「音楽的技術の本質」を定義するならば、「受け手の心象風景を喚起する物語」と「その物語に生命を与える身体表現」がそれであろう。

「17歳」の「愁いを帯びた少女」が「揺れ動く心模様」を「(TVというお茶の間という)あなたのそば」で歌うという「物語」。

一つの「物語」に「リアリティを与える」ことが音楽表現の最高到達点だとするならば、南沙織はまごうことなき天才的な「音楽技術者」であった。

オペラの技術は中世のヨーロッパという「物語」に魂を吹きこむためのものであり、ソウルミュージックの技術はアフロ・アメリカンの「物語」を具現化するためのものである。

その意味で、「現代日本の思春期の青少年の日常生活」という「物語」に生命を吹きこむ「新しい技術」の誕生が、すなわち「アイドル」の誕生なのである。

こうして、南沙織という才能と時代とのマリアージュによって日本に「アイドル」は誕生したのであった。

これはつまり、アイドル界における「古典(ギリシャ)」の誕生でもある。

この1970年代に生まれた「筒美京平=南沙織」という「古典」に対して、1980年代に古典回帰運動、すなわち「ルネサンス」を起こしたのが「はっぴいえんど=松田聖子」である。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?