年間100冊を15年間続けてきました。でも、本当に知らないことばかり!というかアウトプットがまだ少ないなあと感じています。過去に読んだ本は「読書ログ」としてまとめてきたので、それ…

- 運営しているクリエイター

#自然

長田弘「なつかしい時間」岩波文庫

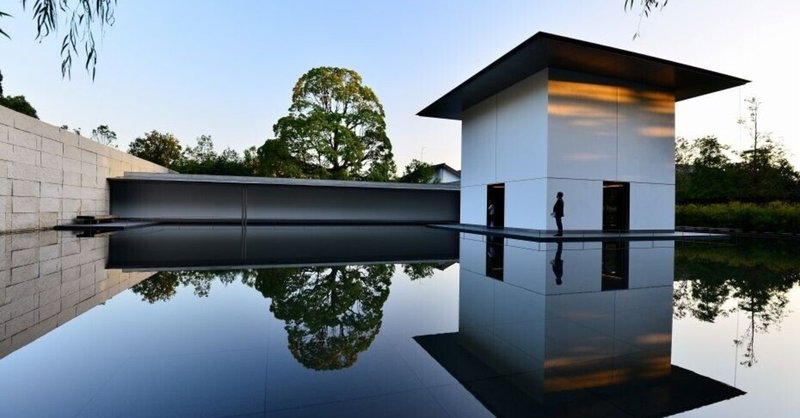

風景

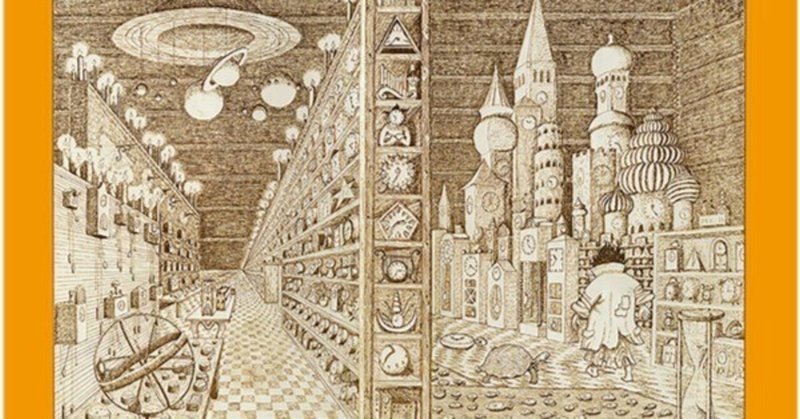

私たちは何を見ているのか?クローズアップされた限定的な景色、情報を見て、全体を退けていやしないか?見えないモノを見えるようにした代償として見えるモノが見えなくなってしなってはいないか?パソコンの画面を見ながら、眼前の風景に鈍感になってしまっているのではないか?記憶や言葉、コミュニケーション粗末にしていないか?耳が痛いがあまりにも正鵠を射た言葉だと思った。仕事をしているとき、大事なのは働く人の