記事一覧

インターネットと知識再構築

1)動的社会化による自由度の向上

→ 数値目標から新しい価値へ

2)システムやワールドの大規模・複雑化

→ コネクテッド

3)細分化領域における要素研究の成熟化

→ 全体から要素、要素から全体

飛行機やロケット、核融合やメタバース

4)エレメントを集めるパズル型問題の解決

→ 数多くのエレメント収集、統合技術

https://note.com/bluedack/n

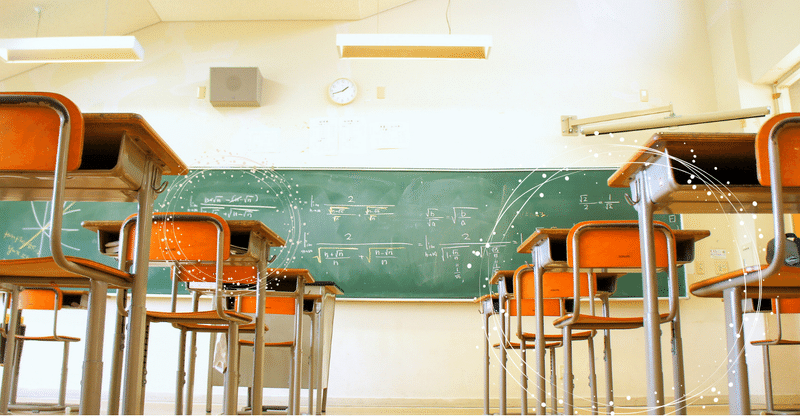

幹→枝→葉の教育への転換について

1年に1回の名古屋大学大学院の安全性・信頼性工学の講義でした。

知識は樹木として捉えることができると考えています。

葉である数多くの要素知識を学生時代の講義で学び、大学から大学院での専門分野研究において枝である技術を学び、社会に出て集大成として知識や技術を活用して幹である価値を実現する機会に恵まれる。

学生時代には沢山学ぶ必要がありストレス過多ですが、何のために学ぶ必要があるのかの十分な説明

人類進化談話#01 : 7万年前の文化的躍進の駆動力はなにか?

● テーマ

1)実在しない「想像の産物」をほかの誰かに伝えることができたとき、人類の文化的歴史が幕を開けた。

● 背景

2)『言語』と『想像力』

3)言語によるコミュニケーションは、7万年前よりももっと前からできていたと考えられている。

4)洞窟壁画、住居の建設、副葬品を伴う埋葬、骨製の針などにみられる道具の専門化など、現生人類の想像力を彷彿とさせる「言語だけでは表現できない事象に対する文化的創

全体性に捉えるための柔らかさについて

1)対象をどうとらえるか?

2)要素に分割し、客観的な良い説明を見出す。

3)硬くて要素間の相互影響が局所的な対象については把握することは比較的しやすい。

4)一方で、柔らかくて要素間の相互影響が局所的ではない対象については把握が難しい。もともと全体性として捉える必要がある。

5)そういったものに対してどうアプローチするのかが今後の課題。

新しい教育についての一考察

■背景

1)教育プロセスの逆転

⇒何のために勉強をする必要があるのか?

⇒プラットフォームによる繋がる相手のカバレッジの向上

2)組織間の境界の破壊と交じり合い

(多チャンネルの外部組織との繋がり)

⇒テキスト、画像、動画以外のメディアの必要性

⇒データの再利用、再生の民主化

(翻訳しない、ありのままの発信)

■解決策

[1]現場のシステム開発における設計問題、ミッションデータ分析という実問

文化がもたらす人類進化、計算機とモデルの役割

絶え間のない模倣とイノベーションの繰り返しこそが、人類進化が成功してきた鍵である。

また、人類が更なる進化を遂げるためには、知識を段階的に改良していくことが不可欠であり、集団としての社会的学習の効率をさらに向上させる必要がある。

文化がもたらす生物進化 [1]

1)人間が圧倒的な数の多さや高い知力など、ほかのどの動物にもない特質を獲得したのは、ほかの個体のやり方を正確に模倣し、世代を超えて知

この世界はアルゴリズムで記述し尽くせるのか?

■TOPICS

1)アルゴリズムとはなにか?

2)この世界は何から構成されているのか?

3)機械をつくる、使うということはどういうことか?

(これまでは人が言語化し理解できる範囲で機械を作ってきた。

人智を越える人工知能の意味するところはなんだろうか?)

4)人の数だけ現実世界は存在する。そしてその物語のなかで生きている。

(人の認識の原点は各人にある。同じ対象であっても切り取り方が異なる

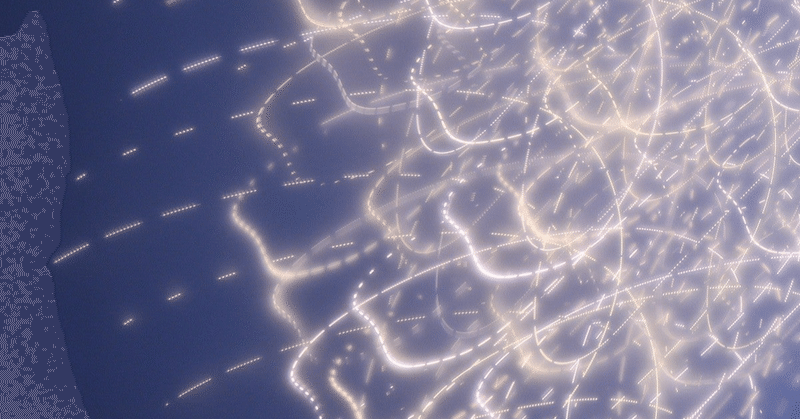

統合情報理論と人類の多様性

■Episode01 : Ultimate Network to Realize Holos

▷ 要素分割の時代から全体統合の時代への転換。

エキサイティングなミライをつくるエレメントどうしを繋ぐということ。

Find Bits and Atoms

https://note.com/bluedack/n/n1fed7caf91f6

Connecting Dots

https://www.y

脳のニューラルネットワークとコズミックウェブの類似性について

注:必ずしもエビデンスが揃っている訳ではなく妄想メモです。

1. ここで注目する類似性

1)ノードのサイズ(質量)分布

2)クラスタリング

2. メカニズムの類似性

1)質量が大きいノードほど影響力が強い?

2)自己組織化: 全てのノードどうしが相互影響を与えノード質量分布(ノード間距離)を変える。

脳: 信号伝達同期の為のシナプス長や太さ

細胞外電場の通信の為の樹状

統合情報理論と人類の多様性

■意識という高次な情報統合機能を成し遂げられるかは、ニューロンの数ではなく、ニューロンどうしの多様な繋がり方が重要。すべてのニューロンを繋ぎ尽くすことで表現できる情報の多様性を失っていく。

意識はいつ生まれるのか M・マッスィミーニ、G・トノーニ著

https://note.com/bluedack/n/n2528049794b4

An Information Integration Theo