1男1女の子供を持つ平凡なサラリーマンと、父で作家の「長谷部さかな」は、不思議なキッカケから毎日メールをやりとりすることに。岡山県の山奥にある見渡す限りの土地や山々はどのように手…

- 運営しているクリエイター

2022年6月の記事一覧

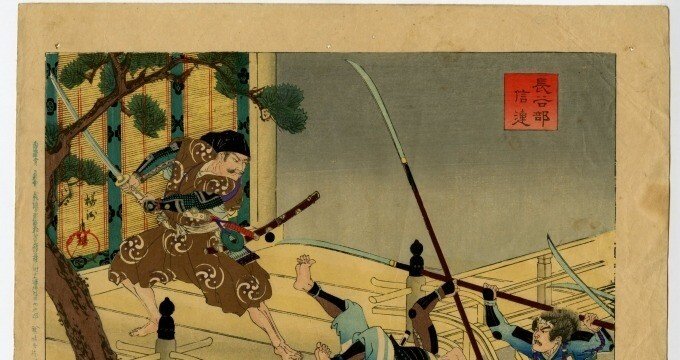

【239日目】尼子姫十勇士

ご隠居からのメール:【尼子姫十勇士】

諸田玲子『尼子姫十勇士』を読みはじめた。『八犬伝』や『八つ墓村』の系譜につながる伝記小説の類だ。

登場人物は、スセリ姫、尼子勝久、山中鹿介など。スセリ姫は、尼子再興軍の女統領で、塩冶興久が日御碕神社の巫女に生ませた娘ということになっている。

興久自刃後は新宮党の伯父、尼子国久の養女となって月山富田城下で成長、国久の嫡子・誠久の妻となり勝久を産むも新宮党は

■【より道‐79】戦乱の世に至るまでの日本史_室町幕府の四職_赤松氏

■悪党

「悪党」は一般に人道にはずれた行為をする悪人を意味する語ですが、中世の日本においては、支配層や体制に反抗し、騒乱を起こした者や集団のことを意味していました。

たとえば、鎌倉幕府倒幕時に後醍醐天皇方についた楠木正成(河内国)や名和長年(伯耆国)らは悪党と呼ばれていました。播磨国の守護赤松則村(円心)もそんな悪党のひとりです。

ただし、日本が天皇制国家主義の国だった昭和初期には楠木正成と名