テニス上達メモ046.書評第1弾。『インナーゲームシリーズ』『合格る技術』『幸せの青い鳥を探しすぎる心理』

▶懺悔

昔は散々、出版社から発刊する本を読んだ(書いた)けれども、今思えば、どれもこれもテニスが上手くなるどころか、逆効果で、本当に申し訳なく思います。

ですから出版社を離れ、個人で情報発信するに至りました。

そのうえで、今なお私の人生で役立っているに違いない、記憶に残る数冊をピックアップしてご紹介します。

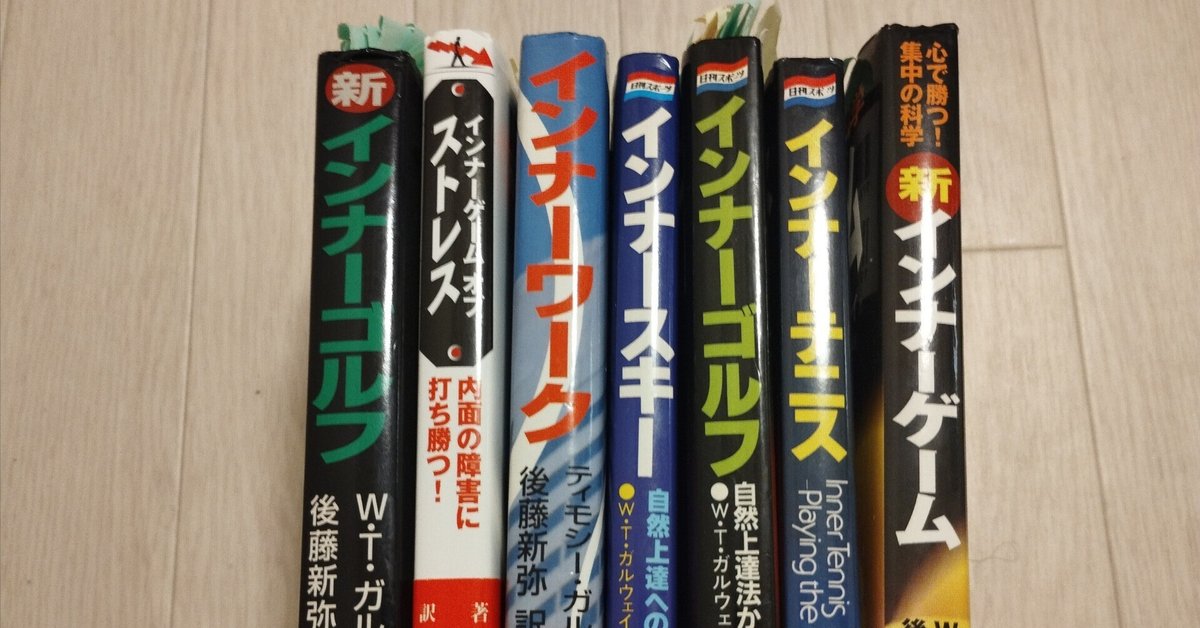

■『インナーゲームシリーズ』(ティモシー・ガルウェイ著)

▶「常識的なテニス指導」は「自然上達」を妨げた!

せっせとテニス雑誌、テニス専門誌、テニス技術解説書を読んできた(書いてきた)内容が、著者のティモシー・ガルウェイによって、ことごとく覆されました。

セルフ1が意識せよと訴えかけてくる、「グリップはあーしろ、こーしろ」「テイクバックはあーだ、こーだ」などの、一般的に広く行われている(実用書では今も普通に紹介されている)打ち方指導、フォーム矯正が、すべて「自然上達を妨げる逆効果」だったとは!

▶「バウンス・ヒット法」の奇跡

そしてだまされたと思って試してみた『インナーテニス』の「バウンス・ヒット法」。

その効果が実感された夜が、今でも鮮明に思い出されます。

セルフ1が黙り、セルフ2がオートマチックでプレーし始めた、あれがテニスでは初めて経験した「ゾーン」であり「フロー」。

今まで散々、打ち方やフォームを意識して、頑張っても上手くいかなかったテニスが、何も考えなくても(何も考えないからこそ!)ことごとく、上手くいった夜。

改めてそのレビューに目を通すと、「元テニス世界一のイワンレンドルがツアー仲間に勧めていました」とのコメントもありました。

何と「小カバ」から、プロテニスプレーヤーとして世界を転戦する「ツアー選手」にも勧められる内容だったのです。

▶テニスにとどまらない「波及効果」

そして、波及効果はテニスに限りません。

それは、『新インナーゴルフ』や『インナースキー』といったスポーツだけにもとどまりませんでした。

だからこそ、膨大な数の本を読んだに違いないビル・ゲイツが、人生で影響を受けたというたった5冊のうちの1冊に選んだのでしょう。

世界の実業家が選んだのが、ビジネス書ではなく、テニス実用書であったという意外性。

仕事に関する『インナーワーク』、生き方に関する『インナーゲーム・オブ・ストレス』など、本質的な自然上達のメカニズムは、何にでも応用できる普遍的な万能性を孕んでいたのでした。

▶テニススクールや病院へ「いつまでも通わせる構造」

では、テニスがこれだけ常識と違っているなら、ほかの分野もそうではないか?

そうして私は自分の心身を実験台とし、研究、実践を重ねると、まさにそのとおりで、たとえば代表的なところでは健康や英会話など、マッチポンプもいいところでした。

つまり、テニスもそうですが、誤解を恐れずに言うと結果的に悪くさせて、生徒(患者)の数を増やし、それが当然、「わざと」ではないにしても、「いつまでも通わせる構造」が見て取れたのです。

正常値(←それは人による)から外れた数値は「異常」とみなし、自覚症状もないのに高額医療費を支払うことに。

しかもその正常値とされる数値がコロコロと変わるのは一体なぜ?

乾いた言い方をすれば、テニス事業も医療産業も、「商売」ですからね。

「わざと」ではない(つまり情報の発信側も気づいていない)からこそ、みんなが上手くいかなくなる(病む)悲劇でもある。

▶良かれと思ってが、ことごとく「裏目」の世の中

良かれと思って発信される、情報、指導、教育、常識が、ことごとく裏目。

頑張って働けば豊かになると信じるみんなの生活がむしろ「苦しい」のは、どこか、おかしくないですか?

私たちはいろんな「思い込み」に支配されていると言えます。

そんな矛盾を鋭く、しかも楽しく指摘したのが、『インナーゲームシリーズ』なのでした。

■『合格る技術』宇都出雅巳(著)

▶「いざ進め! とにかく止まるな!」

これも「じっくり学ぶ」のが学校教育だとしたら、その常識に反旗を翻す一冊。

勉強(読書)は理解できなくても(理解できないのは当たり前だから)、「いざ進め! とにかく止まるな!」と背中を押します。

そうすれば情報のストックがたまるから、大量に繰り返せば、理解しようとしなくても理解できるようになる納得の内容。

▶「じっくり学ぶ」は逆効果

理解しなくて、いいんです!

学校教育のようにじっくり理解しながらだと、大量に繰り返せない、そしてそのうち忘れてしまうから、逆効果。

日本史などが典型で、まずはザックリとでいいから、縄文時代から近代史まで全体像の大局をつかみ、何度も始めから終わりまでを繰り返す過程で、「登場人物」や「出来事」「年号」などの小局を埋めていけばいい。

なのにじっくり進むから、近代史に到達するのが入試ギリギリになって、最初のほうの安土桃山時代などは繰り返せないからスカスカで、忘れてしまうのですね。

なのでとにかく高速で、何回転も何回転も何回転も繰り返す。

▶「東大生」と「中卒」に差はない

成績の違いは、頭の良し悪しではなかった。

マジカルナンバー7(一度に覚えられる数字の数)を試せば分かるとおり、(これも著者の宇都出雅巳さんが紹介する「イメージ記憶法」などを用いない限り)人間の記憶なんて、その時の体調や気分にもより「どんぐりの背比べ」。

遺伝子レベルでは東大生も中卒も差はありません。

「アニメ科」が入試にあったら難関校にもらくらく合格するアニメファンは、作品を何回も何回も視聴するから、作品に関する天才的な記憶力を発揮するのです。(だけど天才ではなく誰でもそうなる)。

今はたまたま伝統的に学問然とした「社会科」などが、入試の科目として選ばれているだけ。

「アニメなんて社会の役に立たないから、それよりももっと勉強しなさい!」などと大人が言うならば、その興行収入は莫大な社会利益として還元されているのです。

最も肝心なのは、回転する「速さと回数」。

速くなれば回転数も稼げるし、回転数が稼げれば理解度が深まるから、読み飛ばせるぶん、さらに速くもなります。

これが学習パフォーマンスの差を分けると、『合格る技術』では説明されます。

▶「繰り返し」こそ世界最高レベルの学習法

頭でそうなるならば、体でもそうなるのは自明の理でした。

ですからテニスの上達でも、繰り返しこそ、世界最高レベルのトレーニング法となるのです。

ただしそのトレーニングが有効であれば、という前提に、もちろん基づきますけれども。

すなわち「常識的なテニス指導」に習ってフォーム改造を繰り返していたら、負の学習効果でみるみる下手になります。

■『「青い鳥」をさがしすぎる心理 後悔しない自分の人生を歩むために』加藤諦三 (著)

▶「赤線」を引いて目立たせる意味がなかった本

最初に読んだのはおそらく、私が高校生くらいだったであろう覚えがあります。

赤線を引いていて、気づいたらほぼ全部の行に赤線が引かれていて、赤線を引いて目立たせる意味がなくなった一冊(苦笑)。

今は手元にないから、捨てたのかもしれないけれど、その内容は今も潜在意識に刻み込まれていて、今の私の言動に、影響を及ぼしているに違いありません。

▶小加藤諦三先生、「そうくるかー」

ここからは完全に余談ですが(いえ、ここからが本当は書きたいのですが)、ですから、春風亭一之輔師匠による「小加藤諦三」も好き(笑)。

いつも、千葉県我孫子市から、不思議な乗り物でやって来る小加藤先生。

「クサイ、クサイ!」といってスタジオへ乗り込んできたかと思ったら、どうやら「ニルスのふしぎな旅」のモルテンにまたがって、千葉県我孫子市からやって来たから、らしい。

そうくるかー(笑)

シュールな設定と、加藤諦三先生の特徴的なモノマネが、微笑ましいのです。

▶春風亭一之輔師匠の「人生相談ポテンシャル」

その一之輔師匠がパーソナリティを務める金曜ハッピー(ニッポン放送『あなたとハッピー』の金曜日)に、本家の加藤諦三先生がゲストに招かれる回があって、ドキドキしながら聴きました。

いつもネタに(?)されている加藤先生ですが、当然、怒るはずがなく、一之輔師匠によるお悩み相談ポテンシャルを、しっかり見抜いたのでした。

▶褒める意味で見た目は「ゴリラ」な垣花正さん

一方ではレギュラーハッピーのラジオパーソナリティを務める垣花正さんも、個人的に「この人、神!」と尊敬する(呆れる?)くらい、おもしろいですけどね。

褒める意味で、見た目は「ゴリラ」らしいですけど、リスナーが聞き取りやすい基礎的なアナウンス力が高くて、なおかつ端々に見せる気遣いの精神に、敬服いたします。

▶熊谷実帆アナウンサーの「笑い声」

アシスタントの熊谷実帆アナウンサーを、イジッて、実は持ち上げている、みたいな。

そしてそのクマさんの笑い声も、実に癒やされます。

■幸せは、今、ここに、あった

▶私たちは青い鳥を、探しすぎているのかも

ご紹介する本、取り敢えずは以上となります。

書評って、今までやったことありませんでしたが(もはや書評になってない?)、こうして振り返ると面白いから、皆さんやるんですね、きっと。

『「青い鳥」をさがしすぎる心理』の内容までは、今は思い出せないけれど、タイトルを目にするだけでもその深みを噛みしめる価値あり。

私たちは青い鳥を、探しすぎているのかもしれません。

幸せは、いつか、どこかに、あるのではない。

遠くへ探しに出なくても、今、ここにある。

それに気づくと、実際に、あった。

不幸のさなかにいるドン底では、気づきにくいのは当然です。

一時的に少し幸せな立場だから、言えるだけかもしれない。

だけど、あえて言う。

それはまさに、「思い込み」に違いないのです。

幸せは、今、ここにある。

そして、それに気づくと、実際に、あった。

また書評やります。

やりたくなりました。

即効テニス上達のコツ TENNIS ZERO

(テニスゼロ)

https://note.com/tenniszero

無料メール相談、お問合せ、ご意見、お悩み等は

こちらまで

tenniszero.note@gmail.com

スポーツ教育にはびこる「フォーム指導」のあり方を是正し、「イメージ」と「集中力」を以ってドラマチックな上達を図る情報提供。従来のウェブ版を改め、最新の研究成果を大幅に加筆した「note版アップデートエディション」です 。https://twitter.com/tenniszero