給料を上げるための努力をする前に行う3つのステップ

こんにちは。株式会社シンシア・ハートで代表取締役をしている堀内猛志(takenoko1220)です。

前回のnoteでは、「40代半ばからのスタートアップへの挑戦は無謀なのか?~キャリアの後半を考える大手企業管理職45歳の悩み~」というシリーズについて書きました。

今回は転職するうえで切っても切り離せない給料について解説していきます。

なんだかんだ言ってもお金は重要

「生活水準の維持」なき「働きがい」はあり得ない

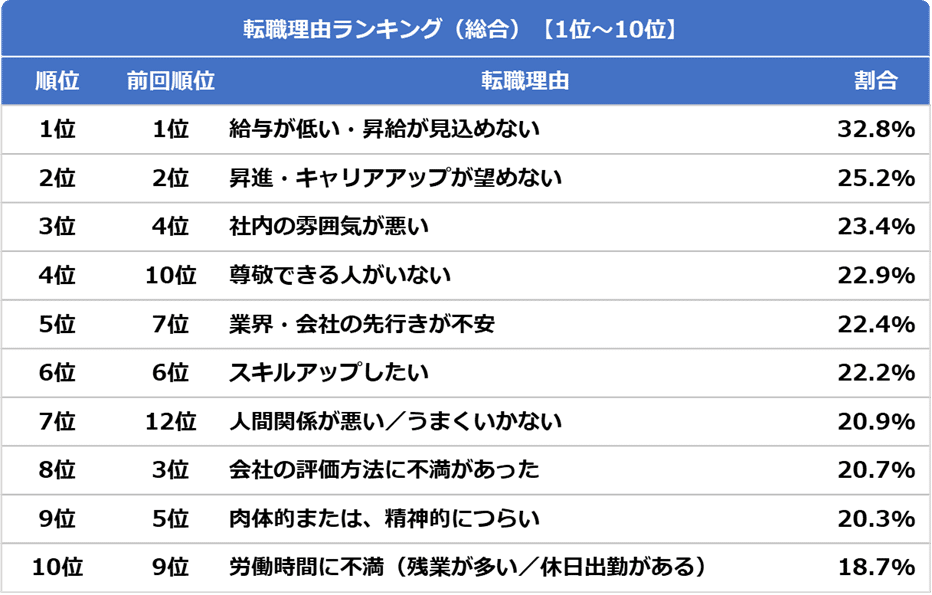

日本人はお金の話をするのが苦手であり、美徳としない傾向があります。「お金よりやりがいだ!」」というような言葉を発する経営者は多いですね。確かに、若い間は金銭報酬よりも、経験による能力の向上や人脈作りと言った非金銭的な報酬が重要な場面もあります。しかし、転職支援をしていて思うのは、なんだかんだお金は重要だということです。それは求職者の転職理由を見ても明らかです。

「いやいや、お金よりも働きがいだ」「お金は重要だけど人間関係の方が重要だ」そういう人もいるでしょうが、そういう人の頭の中は、「生活ができる報酬はもらっていること」が前提になっているのではないでしょうか。

ハーズバーグの動機づけ・衛生理論というものがあります。

この理論の面白いところは、満足の反対が不満ではないということです。

例えば、報酬は衛生要因であり、報酬が少ないことで従業員の不満につながりますが、報酬をいくら高めても「不満はない」という状態であり、「満足」にはならないのです。

《衛生要因》 不満 ⇔ 不満じゃない

《動機づけ要因》 満足 ⇔ 満足じゃない

この理論を逆手にとって「やりがい搾取」を無意識に行ってしまっている企業は少なからずあります。特にスタートアップでは、動機づけ要因が100で衛生要因がゼロという環境は珍しくありません。ロマンを追いかけることは美しいです。しかし、なま株やストックオプションを持っている経営陣や創業メンバーはそれでいいかもしれませんが、後から入った一般従業員に同じ水準でのやる気を求めるのはやりがい搾取です。なぜなら、動機づけ要因は本来、衛生要因が満たされた状態で生まれるものであり、衛生要因がない状態で、動機づけをいくら頑張っても生活がある従業員はどこかで離脱せざるを得なくなるからです。「ビジョン(ロマン)はあるがキャパ(生活)もある」ということですね。

「心の余裕」は「お金の余裕」があるから成り立つ

「貧すれば鈍する」ということわざがあります。貧乏すれば精神の働きまで愚鈍になる、ということを表しています。失業率と犯罪率は明確に比例しています。このことからもわかるように、お金の余裕がなくなると、心の余裕がなくなり、心は悪いことを考え出してしまうのです。

お金に余裕があれば心に余裕が生まれます。心に余裕が生まれることで、身体も健康になります。

無収入寿命という言葉があります。無収入寿命とは、企業経営で使われる言葉で、売上ゼロでも経営の現状維持ができる期間を指します。これは個人にも当てはめることができます。働き手が何らかの理由で失業してしまった、突然、会社がつぶれてしまった、こうしたアクシデントに備え、生活費を貯めていると思いますが、4人家族の平均的な1ヵ月分の生活費を家賃込で40万円程度とした場合、預貯金が400万円あれば、無収入寿命は「10ヵ月」となります。この期間が長ければ長いほど、様々な挑戦ができます。

例えば、無収入寿命が3年あるのであれば、2年をリミットとした起業への挑戦をパートナーから許可を得られるかもしれません。「2年だけ頑張らせてくれ!2年で芽が出なければ転職して会社員に戻る。心配するな。3年分の生活費は貯金で賄えるので2年間なら余裕だ!苦労はさせない!」ってことですね。お金に余裕があるから挑戦ができるわけです。挑戦はお金と心に余裕があればあるほどやりやすいとも言えますね。

幸福感は「資産総額」ではなく「資産の変化率」が決める

2015年にノーベル経済学賞を受賞したプリンストン大学のアンガス・ディートン教授は、年収と幸福度の関係について興味深い研究結果を発表しています。この研究によると、年収が7.5万ドル(約1,125万円)を超えるとそれ以降は、年収と幸福度の相関があまり見られないというのです。この研究結果をかみ砕いて説明すると、年収1,125万円までは年収が上がるに従い幸福度が上昇しますが、それ以降は年収が増えても幸福度はあまり変わらないということになります。

ただし、これは間違えているという最近の研究があります。仮に年収1,125万円で人の幸福度はてっぺんを迎えるのであれば、なぜ世の中のお金持ちはまだお金を生む活動を続けるのでしょうか。研究結果に対して、実際の人の行動が矛盾しています。

ここでポイントになったのが、「資産総額」ではなく「資産の変化率」です。つまり、資産の額そのものに対しては、アンガス・ディートンの研究は一定の信憑性はありますが、人は成長を求める生き物であることを考えると、少しづつでも資産が増えていくことが、人の成長欲求を満たす指標になるということです。

例えば以下の2つの条件を比較しましょう。

▼Aパターンの年収変化率

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

800万円 800万円 800万円 800万円 800万円

▼Bパターンの年収変化率

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

760万円 770万円 780万円 790万円 800万円

総額で多いのはAパターンであることは一目両全です。最初に5年間の年棒が提示されるのであればBを選ぶ人はまずいないでしょう。しかし、会社員の年棒はプロ野球選手のように数年契約ではないので、5年後の年収は確約されていません。そこを頭に入れて実際にAパターン、Bパターンをイメージしてみると、Aパターンの人はずっと成長を評価されておらず、Bパターンの人は成長評価が年収に現れるのでやる気を保てているのが想像できるのではないかと思います。

このことからも、資産総額ではなく、資産の変化率が満足度や幸福度に影響するということは確かなのではないかと思っています。

給料を上げるためにすることは「自助努力」の前に「ゲーム選び」

ここまでお金を持つこと、増やし続けることの重要性を解説してきましたが、ここからは本題である、給料をあげるためのゲーム選びについて解説していきます。

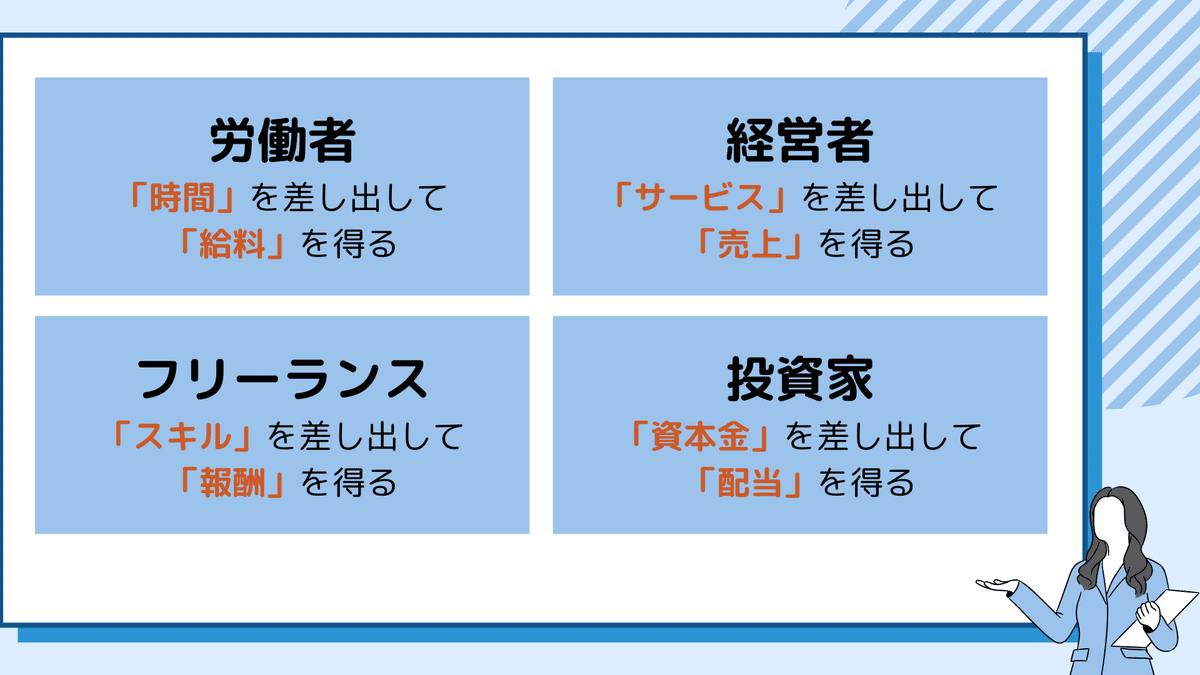

まず、前提として世の中にお金の生み出し方は4パターンあることを確認しましょう。

今回のnoteは労働者にフォーカスをしています。一部はフリーランスや経営者にもかかわることですが、メインターゲットは労働者の向けての話をしていると思ってください。

「頑張れば頑張るほど稼げる!」このような謳い文句を掲げる企業は少なくないですが重要なのはゲーム選びです。どのゲームを選ぶといいのか、それは以下のステップを参考にしてもらえると良いと思います。

自分で努力をするというのは最後のステップで、そこまでにやるべきゲーム選びがあるということをまず覚えてください。なぜ努力の前にゲーム選びを考える必要があるかというと、ゲームによって稼げる天井が決まっているからです。天井があるのであれば、いくら努力をしても限界があることはわかると思います。つまり、ゲーム選びとは、天井がない、または天井が高いゲームをいかに選べるか、ということです。

ステップ①業界を選び直す

ゲーム選びの中でも1番大事なのが「業界」というゲーム選びです。業界選びで重要なのは市場の成長性と利益率です。マーケットが大きくなるということは流通総額が大きいということです。そして、利益率が高いということは、より高い付加価値を生み出しているということです。この両者がかみ合っている業界を選ぶことが、高い給料を選ぶうえでは最も重要です。

利益率の高い業界のランニングは流動するので、絶対無二ではないですが、参考程度に貼っておきます。

予想通り、お金を扱う業界はけた違いに利益率は高く、その後、医療、ITと続きますね。金融業界、医療業界は専門知識が必要であり、転職はなかなか厳しいかもしれません。しかし、IT業界の門戸は広いです。給料を上げたい人はまずはIT業界に目を向けてみるのが良いかもしれませんね。

ステップ②職種を選び直す

次に考えるのは、ゲームの中のプレイヤーである「職種」です。職種選びで大事なのは「一人で生み出す価値の量」です。給料は自分が生み出した価値の対価として支払われるわけなので、生み出す価値の量が多ければ多いほど、給料は高くなります。

接客・サービス職種のような労働時間と対価が比例している職種では、自分が働く時間以上に対価をもらうことはできませんが、コンサルタントのように専門知識を売る職種や、エンジニアのように自分で作ったプロダクトに稼いでもらう職種であれば、時間という限りはなくなります。

今からスーパーコンサルタントやスーパーエンジニアになるのは難しいという人もいると思います。なれるかどうかは本人の努力次第ですが、未経験でも雇ってくれる企業があるのであれば、その船には乗るべきです。なぜなら、今まで培ったスキルや経験も、天井がある職種を選べば給料はどこかで止まってしまうわけですが、コンサルタントやエンジニアのような天井が高い職種を選んでおけば、これからの努力が少しずつでも給料となって実を結ぶからです。

ステップ③候補企業の人事制度を確認する

業界というゲーム、職種というプレイヤーを選んでも、「個別企業」の中でのゲームルールをよく理解して入社しないと努力は水の泡になります。利益をいかに給料として従業員に還元するかは、その企業のコンセプト次第です。儲かっている企業でも従業員の還元率が低い企業もあれば、高い企業もあります。ここを見極めましょう。

還元率の高さを見極めるうえで重要なのが「人事制度」です。人事制度は、等級制度、評価制度、報酬制度に分かれます。

入社時の面接では、この制度について詳しく聞くといいでしょう。「頑張れば頑張るほど稼げるよ!」みたいなざっくり答える企業には注意しましょう。頑張って最高評価をとっても年間で数万円程度しか上がらないように設計されている企業は多いです。そのたかだか数万円に対して、「すごく給料が上がる」と信じ込まされている人事採用担当も多いです。相手の解釈ではなく、あなたの中の尺度をきちんと持って質問し、判断するようにしてください。

ステップ④自分の努力

ステップ③までをきちんと行ってからするのが自分の努力です。頑張っても評価されないゲームを選んで努力しても、無駄なものは無駄なのです。今回は給料の話をしているので、やりがいや美学の話はしていません。給料を増やしたければ、上記ステップを守ってください。意味のない努力は今すぐ止めましょう。

世間(23年12月現在)では、大谷翔平選手の契約金が騒がれていますね。あれもゲーム選びで説明がつきます。

業界選び:プロ野球選手、サッカー選手、一般会社員、など

職種選び:ピッチャー、キャッチャー、ファースト、など

企業選び:日本ハムファイターズ、エンゼルス、ドジャース、など

今回の話題は企業(球団)選びですね。日本の球団よりメジャーの球団の方が年棒が高く設定されていて、さらに、エンゼルスよりもドジャースの方が勝てそう(=給料が上がりやすそう)なわけですね。

もちろん大谷選手は年棒の高さで球団を選んだわけではありませんが、契約金の額を見て、大谷選手やメジャーリーガーを羨ましがっている人は、自分の今いるゲームを見直すところから始めてみると良いと思います。

もっと自分の給料を高くしたいと思った人は下記よりご連絡ください。

それでは今日も素敵な一日を!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?