[小説] 発車オーライ

あらすじ

「ソフトウェアには無限の可能性がある」との信念から、大都会のソフトウェア会社へ就職を希望したものの失敗し打ちひしがれる木村雄一。就職活動中に感じた現実社会との違和感を抱えながら地元の地方都市に帰省し、ひょんなことから運転手としてバス会社へ就職することになる。高齢化や人材不足、ダイバーシティなど閉鎖的なバス業界ならではの問題点を持ち前の明るさで解決に導く。車椅子でバスにすら乗ることのできない社会的弱者のために挑戦していく中で出会った少年との交流。そして別れ。

家族的経営、業界内での引き抜き、など地方の社会ならではの人間関係を舞台に繰り広げられる主人公のちょっぴり切ないサクセスストーリー。

1.帰郷

1-1.

市街地を抜け旧県道を走るバスに揺られながら、昨日の引っ越し風景を思い出す。僕の仕事である箱詰め作業は半分も出来ていなかったが、手際のいいプロ集団の仕事で時間内に終わらせることが出来た。荷物は全て実家に送ってしまっていて、明日届くことになっている。妙な達成感。まるで、ハズレのないくじ引きで必要のないものを貰った時のような。

目的地到着まで約1時間。もう半分くらい来ただろうか。外の風景が次第にのどかになっていく。バスに乗った停留所のある駅は、日本一暑いということを売りにしている北関東の街にある。新幹線も通るその駅前のロータリーには、タクシー停留所付近に巨大な温度計があり、夏場の殺人的に高い気温が街興しであることを標榜している。それを見る度に暑さが苦手な僕は、掲げられたスローガンに好意的な自分と懐疑的な自分が混在しているという複雑さを自覚する。嬉しい自分は、兎にも角にも隣街が有名だということで夏のニュースにその話題が取り上げられると、はたして地元の暑さは今年日本で1番だったのかどうか、自然と確認してしまっていることで気づく。その反面最後までニュースを聞いて、そこで伝えられるおぞましい数値を聞く度に本当にそれが街興しにつながるのかと疑問に思うもう一人の私もいるのである。

県境の川を越える橋を渡り高校卒業まで住んでいた街に入る。暫く帰郷していないにもかかわらず予想通り何も変わっていない。ガソリンスタンドとコンビニ、名の知れたファミリーレストランが続く。大型のショッピングモールと市役所を過ぎると通い慣れた駅である。それにしても、今日ほど生まれた自分の家に帰るのが憂鬱な日もない。不安と期待で胸をいっぱいにして家を出た時のことを思い出した。東京へ出てみると一軒一軒の家の敷地が狭いのが気になり、意味もなくアパートの風通しを心配したのを覚えている。それも今となっては懐かしい思い出だ。

バスは時間通り駅に到着した。出発した駅とは大きく異なり駅前は見事に閑散としている。木造日本家屋風一軒家の蕎麦屋と、ドーナツショップがあるばかり。祖母の時代には零戦を制作した会社のおかげで大いに繁栄したようだが、残念なことに今はその黄金時代を見る影もない。大手自動車メーカーの傘下になってしまってはいるが、その会社はいまだにこの地域の労働市場に大いに貢献していると聞くけれど。

ロータリーに沿ってバス停から駅の改札口方向に歩いていると、軽自動車が近づいてくる。母の車だ。この街ではバスも公共交通機関の一つだが、本数が少なく不便なため市内の循環バスを利用するのは学生か割引券が配布されるお年寄りぐらいである。そのため車の所有率は1人一台を超えている。

「おかえり、ご飯食べた?」

母の、いつもの挨拶である。

「食べた」

今日は朝にコンビニのおにぎりを食べたが昼飯はまだだ。でも、ウソではない。「食べてない」と答えた暁には、道すがら健康についての講釈が待っている。それはなるべく避けなければならない。

「それで、これからどうするつもり」

早すぎる展開に少々戸惑う。

「まだ、何も考えてないけど。とにかく時間をかけて色々調べるかな」

「お父さんもきっと同じこと聞くと思うから、返事考えておいたほうがいいと思うよ」

「うん、そうする」

彼女なりの、精一杯の思いやりである。お小遣いの値上げに応じてくれたことはないが、母のアドバイスにはお金以上の価値がいつもあった。それは家族内のことだけでなく、近所のことや学校のことまで多岐にわたる。唯一上手くいかなかったのは、中学校のときの男女交際の助言だけだ。今思うと、本当に応援していたのかどうか定かではない。

「山田くんから電話があったよ」

「何時」

「昨日の夜」

「なんだって」

「連絡くれって」

山田は高校の同級生で、3年間同じクラスだった腐れ縁だ。親友ではなく、話が合った時に遊んだりしていた程度で、何時も一緒という訳ではなかった。言葉には出さないが、お互いに便利な相手ということを申し合わせている仲だった。そういえば、実家に帰省するとSNSで連絡したきりだ。しばらく誰とも話したくなかったから。

「家に着いたら、山田に電話するよ」

「そうしてあげなよ」

家にいる間なるべく家族と会話する時間を短くしたかった。僕としてはその意味を込めて言ったつもりだったが、義理と人情を重んじる母にはそう聞こえなかったようで少し安心した。東京で生活していた時にはなかったけれど、田舎にはこういう安心できる瞬間があることを不意に思い出してちょっぴり気が軽くなった。

実家は小高い丘に鎮座する神社のすぐ下にある。古びた鳥居の前を通り過ぎ、交差点を左に曲がった。駐車場に入ろうとした時、知らない車が2台ほどあるのが見えた。この辺の民家は土地が広いので、車が数台おける庭がある家がほとんどだ。僕が生まれたこの家には元々駐車場はなかったが、父が車を購入して以来玄関前の広い芝生はこれら生活必需品の置き場になっている。

「誰か来てるの?」

「お父さんの知り合い」

想像はついている。次のゴルフの打ち合わせだろう。これで夕食まで時間が出来たことになる。到着早々嫌な思いをしないで済む。

「またゴルフ」

「そうなのよ、やんなっちゃう。でも今時分しかいい時期無いでしょ。お父さん去年倒れているしね」

そうなのだ。父は昨年の夏、熱射病が原因の体調不良でゴルフ場で倒れている。それ以来夏のゴルフは医者に禁止されていた。元々血圧も高かったので丁度いい、と本人は笑っていたが本音かどうか甚だ疑問だ。ゴルフをやらない僕はその会話を父としたときに、そこまでしてなんで止めないのか不思議に思った。プレイするのにいちいちお金がかかるし、道具も揃えなければならない。そもそもゴルフ場なんて環境破壊だと思っている。他人の趣味に興味のない僕がこんなにもゴルフを忌み嫌うのは、きっと子供時代の父との思い出をゴルフに奪われたからかも知れない。

就職活動で会社訪問したときも、何社かの面談でゴルフをやるかどうか聞かれた。

「いえ、残念ですがやりません」

大多数の面接のマニュアルにはネガティブな回答は極力避けるように、と書いてあった。しかしこの質問に関しては、“キッパリと自分の意見を述べるべし”という面談テクニックを採用した。精一杯の配慮として「残念ですが」と付け加えたが、今思えばどうでもいい事だ。

「止めればいいのに」

「あたしもね。そう言ってるんだけど、お父さんの唯一の楽しみでしょ。昔からの付き合いもあるし、そう簡単に止められないのよ」

いつも通りの答えが返ってきた。

1-2.

駐車場に車を止め、母に続いて玄関に入った。サンダルが脱ぎ散らかしてある。廊下を歩いて居間を過ぎると、聞き覚えのある笑い声。居間の引き戸をなるべく音がしないように、きっちり顔の幅だけ開ける。簡単な挨拶を済ませ、自分の部屋に入った。一瞬視界に入ったものの、父の表情は覚えていない。

高校までのアルバム類が並んだ本棚と学習机だけの部屋に入ると、窓際に荷物を下ろした。昨日までの住処から運び出されたベッドやその他の家具は、この6年間まるで何もなかったかのように明日になれば元通りこの部屋のスペースに収まるはずだ。そう思っただけで目頭にじわりと熱いものが込み上げてきた。理屈ではわかっているものの、感情は抑えきれない。まさか自分が就職浪人になるとは。これからどうするかということよりも、その質問に対してどう答えるかということで頭の中がいっぱいで、その他のことが何も考えられないでいる。まるで苦手な教科の授業中に、手を上げてないのにも関わらず指された時の、あの堪え難い時間に近い。

「ご飯よ」

母の声で起きた。どうやら寝てしまっていたらしい。

「今行く」

揚げ物の匂いに誘われるように階下へ移動する。足音に混じって体全体に伝わる胃袋の反応が、昼飯を食べていないことを思い出させた。悩んでいても腹は減るものである。未だに食欲が無くなるほど深い悩みを経験したことがないことが、少しばかりではあるが焦る気持ちを際立たせた。

居間を抜けて食堂へ入ると、父がビールを片手にグラスを準備している。

「飲むんだろ」

「うん」

父なりに感情を抑えているのが、グラスを置く手つきでわかる。同時に、これから繰り広げられる息子との会話に余り乗り気でないことが、目を合わせないことでよくわかる。料理をしながら喋ることが特技である母も、今日は静かに夕食の準備に集中している。ただ時折作業の手を止めこちらを伺うような仕草を見せる。いつも賑やかな台所だが、今日に限っては油の跳ねる音と蛍光灯の明かりだけが夜の静けさを満たしているようだった。

「次のゴルフ、いつ」

「再来週の土曜日。村山さんの定年退職祝いだから、行かないとな」

村山さんが誰かはあえて聞かない。今日来ていた人たちではないことは判っている。それで十分だ。

「村山さんてね、ほら、あの、お父さんの会社の。組合でお世話になってね。ここの自治会の人にも知り合いがいるんだって。ほら、今日来ていた岡安さんと三田さんね。岡安さんの親戚の娘さんが村山さんに仲人してもらったんですって。面倒見のいい人でね。体を壊してね、一時期お酒を止めていたらしいんだけどお医者さんに勧められてゴルフを始めたら、ハマっちゃったらしくて」

「お母さん、火、大丈夫」

「あら、いけない」

何気に繰り広げられる夫婦の会話に助けられ、僕の緊張がピークを超えた。

「だから対面式キッチンがいいって言ったのよ」

僕と父は一瞬顔を見合わせると、申し合わせたように沈黙を守った。今母の不満に対抗するような意見を述べようものなら、まさに火に油となる。料理をするときの女性は、とにかく褒めちぎるかやりたいようにさせておくに限る。たとえ専業主婦であっても、ほとんどの女性はやりたくて料理をやっているわけじゃなく、努力を強いられていると感じている。単なる社会的要請なのだから。以前大学のゼミで一緒だった女の子に、アパートで料理をしてもらった事がある。親切心で玉ねぎの切り方についてアドバイスをしたところ、全部やりかけのまま帰ってしまった。今思うと彼女のプライドを酷く傷つけたと反省する反面、あのまま料理が完成しなくてよかったという安堵感もあった。ハンバーグの中の、微塵切りであるはずの玉ねぎが親指より大きかったのだ。褒めるのは難しいが傷つけるのは簡単だ。

茹でたての菜の花を無心に小皿に取り分けるふりをして、上目遣いに父を見てみる。時間を持て余したかのようにビールのグラスを眺めては、台所に視線を移す。そしてまたビール瓶の中身を確認する。父はきっかけを待っている。きっと僕のことについてだ。何時ものパターンであるこの繰り返しのサインを、僕は見逃さなかった。

「しばらくよく考えてみようと思う。それまでお世話になります」

「そうか。わかった」

男の会話だった。この時ばかりは、この両親から生まれたことを本当に感謝しなくてはならない。この返事が出たら、これ以上何も言わなくていいはずだ。先手必勝である。もちろん、選択肢が限られていて今すぐ選ばなければならない場合はその限りではない。大学進学の際、複数の学校に合格したときは大変であった。双方が文系であるこの夫婦は、その分野の話題に関しては自分たちの主張を譲らない。融通がきく営業職と、食うに困らない専門職というお互いの意見が対立し、味噌汁が完全に冷えてしまうまで議論は続いた。想像するに、今回のケースは二人とも経験がないために議論ができないのであろう。

高度成長期に就職し年功序列で生き残ってきた人たちを羨ましく思う半面、改めて考えてみると、転職が当たり前になったこれからの時代を生き抜くためのスキルを今経験できているということになる。両親の態度が有り難いほどにプレッシャーを感じさせないためだと気づいてはいたが、食事中の酒のせいか今夜の僕は不思議なくらい楽観的な意識に支配されていた。時折、帰りのバスの中での不安な心持ちを思い出しながら。

1-3.

山田は地元の企業に就職している。その会社は大手電機メーカーの地方工場だったが、何度かの社名変更を経て現在は自社製品のコールセンターになっている。2年前やっとのことで内定が決まった旨メッセージをもらったが、話はしていない。当時の僕はそれどころではなかった。

「山田?」

「おう、どうだ」

「最悪。だけど生きてる」

「ならいいじゃん」

お気に入りのゲームや最近あった面白い話などの、ありきたりな挨拶を済ませると、彼は遠慮なく核心を突いてきた。

「で、これからお前どうするつもり」

「ぼちぼちやるよ。なんかいい話ないかな」

「ないね。でも外に出たほうがいいぜ。家にいても情報は入って来ないから」

「求人サイトとかあるだろ」

「こっちじゃまだまだ知り合いの紹介が多いぜ」

彼がいい加減な気持ちで言っているわけじゃないことは、語気やイントネーションでわかる。事実、僕の兄や姉も知り合いの紹介で地元で就職している。ごく身近な例があるがために、悔しいが説得力があると言わざるを得ない。

「とりあえず飲もうぜ。もう声かけてあるから。明日な」

返事はしなかった。それが返事だ。僕は心の中でだけ、サンキュと言っておいた。

朝からはっきりとしない天気だったが、夕方から晴れてきてほっとした。手短に身支度を済ませ、滑るように玄関を出た。目的地は昨日バスを降りた駅の周辺である。家族が誰かしら家にいる週末は、いつも車で送ってもらうが今日は歩いていくことにした。何故歩いていくのか母には理解してもらえなかったけれど、今は考える時間が多い方がいいと判断した。考え事をしながら歩いても人にぶつかる心配がない。田舎のいい所だ。

指定の居酒屋に到着し中に入った。予約している旨を店員に伝え席に案内してもらう。予想通り、先に来ている参加者は誰もいない。トイレに行きがてら辺りを見回すと、他のお客は僕と若いカップルが2組だった。一組はサラリーマンとOL風、もう一組は学生みたいだが男性の歳がよくわからない。一瞬その男性と目が合いそうになったので急いで席についた。

約束の時間までまだ暫くあった。トイレに行ったついでに店内で見つけた求人雑誌を開いてみる。いわゆるフリーペーパーで、地元の求人を掲載している。イナカのそういう雑誌の求人は水商売関係が多い。大二次世界大戦後にGHQに駐留されたことがあるこの街では、特にその傾向が強かった。

表紙をめくると金髪の男と目が会った。ホストクラブの求人らしい。一目でそれとわかる成り立ちだ。長髪を逆立て、耳にはピアス。眉毛は本人のものかわからないぐらい太く造形されており、口元の微笑とシワの具合が加工写真の不自然さを際立たせている。いつもならそのままスルーしてしまう広告記事だが、今日はなぜかまじまじと観察している自分に気づく。無意識に、この職業に就く前提で収入分析が始まっている。

「よお、早いな」

山田の声が、僕を一気にナイトクラブから居酒屋へと引き戻した。

「お前もな」

黒のジャケットの下に白地にチェックのシャツ、ベージュのスラックス。今まで見たこともないフォーマルな装いで彼はやってきた。

「あと、小此木と根岸もくるから」

彼等2人はクラスメートというわけではなかったが、山田と仲がいいと言う理由で付き合うようになり4人でよく遊ぶ仲間だった。2人は定刻の時間を5分ほど過ぎてから、連れ立って姿を表した。

「すみません」

全員が揃うと見計らうやいなや、廊下に向かって山田が声をかけた。店員がいるように思えなかったが、これが山田のやり方だと思い出した。彼は何の迷いなく店員に告げた。

「生ビール4つ、それと枝豆」

暫くお待ちください、という店員の声。山田が続ける。

「今日は面倒臭い事、言いっこなしな」

いつものフレーズが、今日は特別に聞こえた。

2.バス会社

2-1.

誰もいないオフィスの窓を開け新鮮な空気を入れる。私はこの瞬間が一番好き。複数の人が吐いた息が一晩たって醸造し、あたかも違う物質となってしまった気体で満たされたオフィスで呼吸していると、酔っ払ったように頭がクラクラし終いに眠くなってしまう。奮発して導入した空気清浄機付きのエアコンもまるで効き目がなかった。やっぱり自然の力は偉大だわ。

窓枠から身を乗り出して天気を確認する。曇ってはいるが雨は降っていない。次々と窓を開けていくと、目に見えるかのように空気が入れ替わっていくのがわかる。まるでコーヒーに入れたミルクみたい。窓は全開ではなく、それぞれの窓に開け方がある。依然として仕事の殆どが紙で進行していくこの会社では、各個人の机の上に書類があるため風が強いと飛んでしまうからだ。人によってはキチンと整理されているが、ほとんどの場合給与明細や健康診断表などがそのままにして積んであるから気をつけなくては。それら個人情報を床に散乱させ、半日以上かけて仕分けしたのが私の初仕事だったし。

大方空気が入れ替わったのを見計らって窓を閉めていく。その間15分。この時間があるかないかで今日の仕事の成果が決まる。あとは、今日大墨さんが出勤するかどうかね。シフト表を見てみると彼の名前はない。ラッキー、と心の中でガッツポーズをしていると受付側のドアが空いた。

「よぉ、嬢ちゃん」

「おはようございます」

園田さんだ。1番年配の運転手さん。今年で定年だけれど、定年後の予定は知らない。

「昨日は飲みすぎなかったかい」

「大丈夫でした。お気遣いありがとうございます」

ありがたいような、ありがたくないような質問。飲み過ぎたら、出社してないのに。もちろんこの質問にはわけがある。園田さんは私が管理している路線グループの1人で、他の4人と合わせて5人で一つの路線のシフトを組んでいる。それぞれのグループには、シフト表を作るため半年単位で年休などの予定を入れるシートが用意されており、お互いの予定を知ることが出来る。そこに私の予定も記載することになっているので、行動が筒抜けになってしまうのだ。アフター5の予定など本来記載する必要はないのだが、バス会社の社員という立場上飲酒運転は厳格な処罰対象となっており、飲酒する際はその時間を明示することになっている。プライバシーの問題だけど、過去起きた事例を紐解いてみるとその対策として仕方がないかなと納得せざるを得ない。

「園田さん、本日の体調はいかがですか」

「あ、うん。いい方だよ。マッサージが効いているのかもな」

「よかったです」

幹線道路沿いに雨後の筍のように乱立する民間のマッサージサービスを、園田さんに紹介してよかったようだ。プライベートでは未だにインターネットを使わない彼は、世間にどんなサービスがあるのか知る術がない。案の定、腰痛の相談を受けたとき彼は新聞広告と市の広報だけで知った地域の医療機関の知識しかなかった。お医者さんは健康保険がきくけれど、平日の昼しかやっていないので園田さんの予定と合わない。バスの運転手にとって、民間のマッサージ屋さんの方が柔軟でいいのだ。

「また何か困ったことがあったら言ってください」

「おぅ」

メンバーのケアも大切な仕事である。ほとんどが私の父より高齢だが、世間で言われるほど扱いが難しい人はいない。ジェネレーションギャップに悩むことはありますが。そうこうしているうちに、他の人も出勤してきた。今日も無事故だといいのだけれど。

会議室でお弁当を食べていると、父が入ってきた。社長である。

「これから会議やるから、早く食べちゃって」

「何の会議?」

「大田さんのだよ。奥さんの介護で、来月辞めるんだってさ」

「ちょっと、急じゃない?」

「奥さん入院してたろ。特定疾患何とかってやつで。在宅に切り替えるらしい」

「・・・・・」

大田さんは隣の路線グループの運転手で、会社の運転手さんの中では一番若い。再婚した奥さんが昨年入院してから、退院したという話は確かに聞いていなかった。違うグループだし、元々大田さんは喋るほうじゃないから知らなくて当然だけど。

「で、どうするの」

「求人出すしか無いだろう。大田さん子供いないし、自分で看るしか無いってさ」

最近よくある話だ。ここ半年で仕事の半分くらいは採用関係じゃないかしら。残しておいたミートボールを素早く飲み込むと、キシリトールガムを口に放り込み、濡れナプキンでテーブルを拭いて窓を開けた。キムチの匂いが飛んでいきますように。

今年に入って、この手の会議は3回目。議長である総務兼人事部長が議題を説明し、配られた資料に目を通す。出席者は社長以下幹部とそれぞれの路線のリーダーである。議長が今後の人事計画を説明する。退職は一ヶ月の猶予期間を鑑みて来月末、そしてそれまでに他の人を採用し教育する。採用する人の能力に応じて路線グループを編成し直すことや、もし採用できなかったときのバックアップ案も説明された。面白い人が入ってくるといいな。

「あの」

「はい、三田さん」

「退職の条件ですが、自己都合ですよね」

「そうですが」

「ハローワークに届け出る書類を見ると、会社都合になっているのですが」

確かにそうだった。資料の1番下の所にそう書いてある。

「労働組合の意向です。退職金関係の扱いは自己都合ですが、公的書類には会社都合で出します。会社都合だと、雇用保険からのお金がすぐ出るし退職者側のメリットが大きいんです。会社は今整理解雇をやってませんが引き続き早期退職制度はありますし、今回はそれに当たると判断しました」

「会社側のデメリットは?」

「ありません。うちは補助金とかもらってないですから」

「了解です」

学生時代やっていたアルバイトで給料不払い問題があり、その時ちょっと労働法をかじった私にはよく判る。ルールを知らない労働者は如何に損をすることか。世間に酷い経営者はいっぱいいると思うけど、それに対抗できず泣き寝入りする労働者の殆どは勉強不足が原因じゃないかしら。社会の知識って自分を守るためのものだけど、学校がその使い方を教えないから何のために勉強するのかわからない人がほとんどじゃない?未だに古典と微分・積分は必要性を感じないけど、法律関係の勉強は生きていくためのものだよね。あ、いけない。こんな事考えてたら、また面白くない女って言われちゃう。

「じゃあ、求人広告はいつものとおり3Sで」

3Sとは、職安、新聞、週刊誌の頭文字である。週刊誌とはいわゆる地域の求人誌で、週刊ではないが定期的に発行されているフリーペーパーである。一方で、会社のホームページにも求人のページがあり通年で運転手さんを募集している。その変更は私の担当だけれども採用条件が大きく変更しない限り、内容を変える必要はない。今回もその必要がなくてほっとした。あのウェブページ会社の担当さん苦手なんだもん。

2-2.

窓際の席だったにもかかわらず、居酒屋を出て初めて雨が降っているのが判った。向かいのコンビニへ行ったが傘が売り切れていたので山田が駅に行こうと言い出した。

「駅に行ってどうするんだよ」

「傘の自動販売機があるんだ」

「へぇ、いつから」

「先月ぐらいかな。俺もびっくりしたよ」

極端な車社会で駅を利用する人も年々減ってきているというのに、この自動販売機の設置はどう考えても矛盾だ。とはいえ助かった。ワンコインで傘を買い、二次会へ向かった。「需要」と「供給」。無意識に、この2文字が頭をかすめた。

途中小此木と根岸とは別れた。別に行くところがあるらしい。

「キャバクラだよ」

小此木の行きつけの店のようだ。さっき飲んでいるときにキャストの女の子から連絡が入ったらしい。彼女がいるのによくそんな面倒臭い事ができるな、と思ったが言わないでおいた。

「俺の会社も通年で人募集してるぜ。IT関係ならすぐ決まるんじゃねえの」

二軒目に入った居酒屋で、二口目のビールの泡を口元につけながら山田が言った。

「ITねぇ。先輩がさ、大手グループウェアのシステムメンテナンスなんだけど滅茶苦茶忙しいらしくってさ。夜中の2時にお客さんから電話かかってくるらしいよ」

「そんなのばっかじゃないだろ。そもそも今どき純粋にソフトの開発だけやってる大手の会社なんて無いぜ。モジュール毎に外注してるよ」

「お前のところも、そうか」

「ああ。職場で使ってる故障診断ソフトですら、インドに外注だってさ」

山田が担当している製品は、パソコンである。現在はその開発の殆どを海外の頭脳に頼っているものの、かつて日本のパソコンのソフトウェアは内製だった。パソコンのハードウェアを各社が独自開発していたため、それを動かすためのソフトウェアも専用に作らなくてはならなかったからだ。だから昔のパソコンはコストがかかり、とてつもなく高かった。

母の話を思い出した。母がまだ高校生だった頃、僕の祖父である母の父が車を買うための資金を使ってパソコンを買ってしまったという話だ。そのせいで、母の家では当面車を新調することができず乗り心地の悪い車でしばらく母方の実家である三重まで帰ることになった。車を新調するという計画の発端は、母が車酔いするからという僕の祖母からの提案だったらしいから、母にしてみれば恨み募る嫌な思い出だったろう。肝心のパソコンは、それはそれは大事に扱われていたとみえて、子供が使うことはおろか埃よけのカバーが外されているのを見たのは数回しかなかったらしい。子供心に「私よりパソコンのほうが大事なんだ」と母が感じたであろうことは想像に難しくない。

大学でコンピュータ史という学科があった。担当の助教授が元パソコン開発者という肩書で、たくさんの面白い話をしてくれた。1990年代に入ると、マイクロソフトのウィンドウズの発表、コンパックショックを経てやっと日本にもパソコンが普及することになる。海外でのパソコンの普及は日本より早く、その原因は主に経理ソフトにあると言われている。日本と異なり年末調整という制度がないため、サラリーマンであっても毎年確定申告しないと税金が戻って来ない。税金を取り返すためパソコンと専用のソフトを買って申告書を作成するのである。電卓で計算しペンで申請書を埋めていたそれまでと異なり、時間を大幅に短縮でき自動計算で間違えも犯さないパソコンは、まさに画期的な発明でまたたく間に普及したと聞いた。助教授の専門分野は経済心理学だった。いつも彼が力説するのは、なぜ日本のパソコンが普及したかという彼の研究内容についてだ。

別の教授の書いた参考書に則った講義が始まると、彼はまともに前を向いて説明もせず声も聞き取り辛いが、自分自身の研究に話題が切り替わると、まるで料理の名人が鮮やかに魚をさばくかのような、切れ味鋭い解説が始まる。それが楽しくて、その日のテーマがなんだったか忘れてしまうほどだった。その主張は、エッチなゲームのおかげで日本のコンピューター産業が発展したという、学問の府にはふさわしくない研究結果だった。日本のパソコン史を紐解くにあたり、エロゲームの貢献は外せないと彼は言う。漫画やアニメの文化が定着していた日本では、それらポップカルチャーを下地としたエロゲームが普及するのは当然のことであり広くオタクに受け入れられ、ゲームをやりたいがためにパソコンを買うというビジネスモデルが出来上がったという。助教授はその統計データ、ゲームのタイトル数、パソコンの販売台数、購買層等のデータを見せながら解説していく。セクハラギリギリの講義を展開していた。

2-3.

「だからさソフト開発、しかもゲーム会社だけに絞ったらそりゃ難しいって」

僕の就職担当の教授と同じ言葉が山田の口から滑り出た。

「やっぱりそうかな」

「いくらなんでも狭すぎなんじゃないの。お前だったらいくらでも口あるよ」

毎回志望の会社を落ちる度に聞いてきた言葉だ。耳にタコが出来ている。別にゲームが好きでその業界に行きたいわけじゃない。ブラックな噂も耳にする。自分自身でも何故そこまで拘っているのかが、正直わからない。

「そうだな。だけど、変えたいんだよなんとなく。ゲームの可能性がどこまであるのかも確認したい。ソフトウェアのプログラミングが教育に組み込まれてるだろ。あれは何を目指してるんだと思う。技術立国って言ったって、教育が間違っていたら意味がないと思うんだ。英語がそうじゃないか。俺達、どれぐらい英語勉強してるんだよ。10年以上だぜ。だけどみんな話せるか?それと同じことだよ。ただ人が作ったものを操作して、教育って呼んでいるのが、俺にはたまんなく嫌でさ」

「教育用ソフトのプログラマーってことか?」

「いや、それは一つの例だけど。子供が愉しむゲームを通して影響のある何かを開発したいってことなんだ。その手段としてソフトウェア開発にはまだまだ可能性があるってことだ」

山田には話さなかったが、僕は教育実習で小学校に行ったことがある。そこで担当させてもらった授業は、プログラミング教育用のソフトを使った学習だった。ソフトは簡単なマウスの操作で、ブロックを組み合わせて何かを作ったり、道を作って動物を移動させたりするものだった。今どきの子どもたちは皆、ゲーム慣れしていてさぞかしつまらないだろうと思っていたが、夢中になってやっている姿がとても印象的だった。授業の後、担任の先生や同じ学年の先生たちとプログラミング教育の今後についての話をした。話の噛み合わない、50代後半の学年主任の先生は別として、他の先生方はこの全く新しい教育を概ね好意的に捉えているようだった。特に僕を受け入れてくれたクラス担任の先生の、気持ちの入れ込み様は凄かった。

「既成概念にとらわれないで考える。このことがこれからの子たちに必要なんです。学校って既成概念を植え付ける場所、みたいな所があるじゃないですか。過去の常識の延長というか、変わったことを認めないというか。プログラミング教育は新しい学科だから、自由に考えられますよね。正解がない。それがいいんです。私は、これはいいチャンスだと考えてるんです。今みたいに正確に早く課題をこなした子が優秀というやり方じゃなくて、課題について皆で持ち寄って批評し合う、それはいいねとか、こうしたらもっといいよとか、そんな意見が言い合える場を作るべきだと思うんです」

学年主任の先生が言う。

「でも、そうすると授業の中で終わらない子もいるし、発言しない子もいるだろうから、かえって問題になるんじゃないかな」

「それでもいいと思ってます。皆さんもご存知の通りあのソフトウェアはプログラムを作るというよりも仕組みを理解するためのものですよね。私はあのソフトウェアを使ってみて、生徒がどんな感想を持ったかが重要だと思うんです。使いづらいとか、絵がきれいとかでもいいんです。今体験したことを土台にして、次につながる工夫や学びへの探索、そのトレーニングだと思っています」

「今日、時間あったりする?」

突然後ろから声をかけられた。立ち止まって体全体を声のする方へ向けると、急いでハンカチを後ろポケットにしまう。職員室前のトイレから出て、教室に向かう途中だった。ハンカチを入れたポケットの周辺が、じわっとしてくる。

「はい、何でしょう」

「仕事じゃないけど?昨日採点手伝ってもらって今日早く帰れるから。お礼と思って」

「え、と?」

控えめな薄ピンクで綺麗に引かれた唇の端が、ほんの少し上向いた。

「じゃあ、6時に一緒に行きましょう」

まるで用意していたかのように、抑揚なくそう言うと彼女は僕を追い抜いて担任である教室に入っていった。

「よく来るんですか、ここ」

開放的な白木の窓枠を眺めながら僕は聞いた。店内は調度品一つ一つに高級感があり、席の区画こそ似通ってはいるものの、他の激安店と一線を画している。置いてあるワインや、装飾用の皿のデザインからイタリアンだと分かるが、外からの店構えではわからない。

「ええ、他の先生方とよく。ここで忘年会もするのよ」

なるほど。男として誘われたわけじゃないんだ。

「今日の話どう思う?あの、プログラミング教育の話」

突然話を切り出され、急に舌が渇き言葉が出ない。グラスの水で口の中を潤し、一気に喉へ追いやった。

「と、いいますと」

「君の意見を聞きたいの。意見を言い合うのが大事って言ったでしょ」

それから、僕たちは3時間も教育について議論をした。といっても、その殆どが彼女の口から滝のように流れてくる主張だった。教育実習とは言え、立場上彼女は僕の上司である。日光の猿のように耳を塞ぐわけにはいかないのは当然である。とはいえ、このときの話が僕の進路に大きく影響していることは否定できない。

「今日の学年主任の発言、どう思う?平等や公平もいいけど、英才教育の概念を取り入れないとこれからの日本はだめだと思うのよ。だって完全に、ソフトウェアの分野でアメリカや中国に負けてるじゃない?あとね、まだまだジェンダーダイバーシティについての考え方が遅れてると思う」

「私ね、中学校までは本当は科学者になりたかったの。実家の近くに高校があって、小学生のときに親がよくその高校の学校祭に連れてってくれたのよ。男子校なんだけど。科学部で液体窒素でバナナを凍らしたり、生物部でザリガニ釣りしたりね。一度その高校で小学生を集めて科学クラブみたいなことをやってて、参加したの。小学五年生のときかな、妹と一緒に。顕微鏡で微生物を見たり、洗濯のりを使ってスライム作ったり。でもそれよりも楽しかったのは、女の子の参加者が半分以上いて先生も女性で、何でも言いたいことが言い合える雰囲気で、今まで感じていた違和感と言うか、女の子でいることで感じる隔たりみたいなものが無かったからなの。手伝ってた部活の子は男の子だったけどね。こうしたいって誰かが言ったら、じゃあやってみようって。同じグループの子でよく衝突する娘もいたんだけど、後でとても仲良くなって。未だにその娘より親しくなった友達はいないわね。学校という空間の中で、なんというか初めて自由を感じたの。それがとても嬉しくって。小学六年生の時の作文で、科学者になってノーベル賞を取りたいって書いたのね。先生は応援してくれたんだけど、その作文を家に持って返ったら、何ていうか親がね。表面上は応援するような態度で、あからさまに否定されたの。結婚が女の幸せとか、子供を産んで初めて一人前とか、1人の人間として成功することよりも女であることがお前の責任なんだぞって、言われた気がして悲しくなって、それからまた籠の中に逆戻りって感じ。わかる?」

「高校に入ってからも理科は好きだったんだけど、数学で躓いちゃって。もういいかなって。結局文系の大学に入って、この通りよ。こんな風になってもらいたくないの。今の子に。だって、もったいないじゃない。みんな同じなんだよ、小学校までは。なのに自分の将来が、自分の意志で決められないんだよ。それって悲しいじゃない」

じわっと、目頭が熱くなるのを感じた。それと同時に彼女の瞳から伝わってくる憤りがチカチカと眩しくて目をそらした自分を、恥ずかしく感じた。

2-4.

山田の上司の行きつけというスナックに入ったときには午後11時を過ぎていた。カラオケもできるというこの店は、店内が赤の装飾で彩られており、スナックというよりはキャバレーのようだった。

「赤い靴って歌、知ってるだろ。だから、”横浜”なんだってよ」

山田が解説するまで意識しなかったが、横浜という店名が童謡赤い靴から来ているのは想像もしなかった。確かに横浜は異人さんが多い気がする。ここのママはプロレスラーみたいな体格をしており、とてもじゃないが赤い靴の詩は似合わない。色が黒いので赤い服は似合うと思うが、今日はスカイブルーのタイトなワンピースを着ている。

「山田さん、久しぶり〜」

ママよりも早く、黒髪ぱっつんの女の子がハイボールを作りながら言った。一瞬で、山田がこの娘目当てにこの店に来たことを了解した。

「いつものやつね」

慣れた口ぶりで彼がオーダーすると、声を発することもなく彼女は焼酎の水割りを造り始めた。焼酎のボトルには、山田ではない名前がぶら下がっている。

「飲んじゃっていいのかよ」

「構わないよ、半分俺の金だから」

いまや外資系である山田の会社は、徹底したコンプライアンスのため会社の飲み会では割り勘と決まっている。そこまで会社が介入すべきでないとは思うが、過去にそれ関連のトラブルがあったそうだ。

「5年前の話だけど、総務部の部長さんがさ、定年後に会社を訴えたんだよね。飲み会の度に職制が多く支払うのは不当だって。その人もさ、若いときは恩恵に預かっていたはずなんだけど、係長になってから余計に支払った100万を払えって、会社を提訴したのさ。結局その人は負けだんだけど、相当根に持っていたみたいで、それからも度々会社に電話が掛かってきてさ。結局会社は警察にストーカーだって通報したみたいよ。その人職場結婚で、奥さんは元々同じ職場で働いていた人でね。奥さんは結婚して退職したんだけど、どうも奥さんの差し金で訴えたみたい。あまりにも退職金が少なくてショックだったのかもな」

その後、対策として会社の飲み会での割り勘が設定されたとのことだ。

「さっきね、伊藤さん来てたんだよ」

そう彼女は言いながら、焼酎を継ぎ足し結露した水滴を拭きながらコースターの上にグラスを置いた。

「そう。また人辞めたんかな」

わかり切ったことのように山田が言った。

「伊藤さんって誰だよ」

山田はすぐには答えなかった。何か考えているようだ。

「やばい人か」

山田と彼女は顔を見合わせて、”ぷ”という音と共に同時にほっぺたを少し膨らませた。そして声を立てて笑いだした。

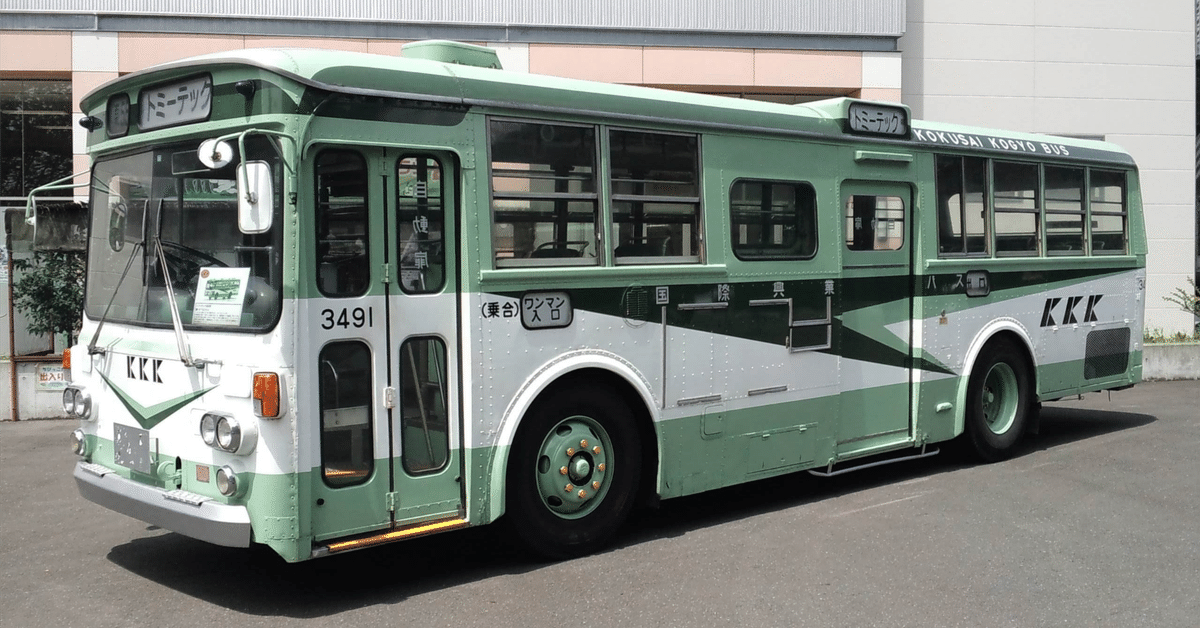

「やばい人じゃないって。ただのバス会社の社長さんだよ。ほら、お前も乗って帰ってきただろ。あの人ここの常連なんだけどさ、会社で何かあったときだけくるんだよ。この間会ったときは、会社でストーカーがあって従業員辞めさせたんだって。バスの運転手さんがさ、お客さんを好きになっちゃって。どうやら利用履歴から個人情報割り出して、後をつけちゃったらしいよ。お客さんから会社にクレームがあって判ったらしいんだけど、お客さんが警察にも言っちゃって。それで辞めさせたってわけ。でも社長さん優しいからさ。辞めさせた従業員の就職先を探してて、相談に乗ってあげたんだよ」

「で、就職先見つかったのか?」

「ああ、今俺の会社に出入りしているビルメンテナンス会社にいるよ。ほら、オフィスを掃除してくれる会社ってあるだろ。あそこは年齢とか経歴不問だから」

山田がやばい人と関わっていないことに安心した。それと同時に違和感を感じた。ストーカーで辞めさせた従業員の再就職先を心配する社長さんっているのか?ストーカーなんて噂が広まったら会社として致命的だろう。そんな会社に損害を与える従業員を心配する?ありえない。

「その従業員が会社を訴えたりしたのか」

「なんで」

「いや、辞めさせたってことだよ。懲戒免職だったんだろ。解雇理由が不当だって訴えたか、ってことだよ」

「しないよ、当然だろ。法令違反だからな。今流行りのコンプライアンス違反ってやつだよ。就業規則にも懲戒免職相当って記載されていて、ちゃんと本人の同意書ももらって懲戒免職にしたらしいよ」

「それでなんで、その後の面倒を見るんだよ」

「そういう人なんだよ。お前、経営者はみんな非情でお金のことばっかり考えてるって思ってないか。そうじゃないよ。大半の経営者はまともな人で、普通に人の心配もするんだよ。でなけりゃ社会が成り立つわけ無いだろ」

このときほど学校を卒業したすぐの人間と社会人との認識の差を認める瞬間はなかった。それと同時に、学生時代心の底で成長させていた得体の知れない闇が少しずつ明るくなっていくのを感じた。

「そうか、そんな人もいるんだな。思いもしなかった」

信じたいという思いが先行しているけど、100%認めているわけじゃないという中途半端な思いがポロッと、口から出た言葉だった。

「そうなの。また人辞めるみたいよ。募集するって」

3杯めの焼酎を注ぎ、氷を足しながら彼女が言った。”募集”という言葉に、体が反応し反射的に「え」という呻きに近い振動が喉で発生した。

「まさかお前、興味があるんじゃないよな。バスの運転手だぜ」

からかうように山田が言った。

3.人材募集

3-1.

「2人。このうち経験者が1人。未経験者が1人。年齢は、50代が1人、40代が1人です。経歴はですね。50代の方は、元東邦交通の運転手で、25年のバス経験。いいと思います。40代の人は、元タクシー運転手。その前はトラックの運転手だったそうです。この人も向いているかと思います。」

今日が書類選考最終日。これまでの応募は2人。一ヶ月の募集でこれだけ少ないのは今回が初めて。この業界の近年の人手不足を肌で感じる瞬間ね。

「ハローワーク以外からの応募はないの」

「残念ながら、ありません」

「インターネットは」

「チェックしていますが、ネットでの応募は確認していません」

ネットから応募すると、会社のメールアドレスに通知がくることになっている。毎日見てるけど、応募は無い。見逃していることはないわ。

「人事部長、この2人の素性は確かなのかね」

「今確認中です。昨日調査票が届くはずだったんですが、遅れているみたいです」

「それがないと、判断できん。会議も無駄ということになるが?」

声のトーンで不機嫌が伝わる。夕ごはんのメニューで変わったことはないが、遅い時間の訪問客にはいつもと違ったトーンで対応する、典型的な父の特徴だ。私にはわかるが、総務兼人事部長には判らないらしい。その証拠に、彼は会議進行役の顔を見て次の議題を促している。ここで対応策を提示しない限り、会議が終わらないのに。視線だけ動かして周りを見渡す。路線リーダーたちにはこの緊張感が伝わっているようだ。間髪を入れず、隣のリーダーである東畑さんが繋いだ。

「ええと、もう時間がありませんので。はい、今日決めていただかないとスケジュールに支障をきたします。法定の休暇取得にも影響します」

「でも、選考のための書類が無いので。予想外のことなんですけど」

宅急便が遅れるのは、よくあること。そもそも個人情報を含む重要書類を書留で送らせないって、信じられないんですけど。

がちゃ。ドアが開いて受付の麻美子さんが入ってきた。

「経営会議中ですが」

「あのう、宅急便が届きまして。昨日届くはずの書類だって言うので。大切な書類ですよね。総務課長に聞いたら、部長に持っていけと言うので」

首一枚繋がりましたね、総務兼人事部長さん。

「ああ、ありがとう。社長、届きました。早速確認します」

A4の茶封筒を受け取りながら、総務部長が麻美子さんをドアから押し出す。別に、わざわざお尻触ることないんじゃない。

「ええっと、調査票の内容ですが。50代の方がD。40代の方がE判定になってます」

会議室が、ざわついた。

「おい。どういうことだ。適任者が誰もいないってことか」

「はい、結果がそうでして。ええと、50代の方のは健康上の理由ですね。糖尿病とのことです。つい最近まで透析が必要だったようで。今それはなくなった模様ですが、インスリンは定期的に摂取しているそうです。健康理由はプライバシーの問題で採用可否の理由にはなりませんが、この事実を会社に隠匿していた模様で、それが原因で解雇されたそうです。保険会社からの連絡で発覚した、とあります。40代の方は犯罪履歴ありだと。20代のときに5年間収監されていたそうです。前の会社を辞めた理由も、お客さんとのトラブルが原因みたいです。過去暴力団との関係もあったみたいですねぇ」

沈黙が、狭い部屋にこだまする。今すぐ窓を開けて新鮮な空気と入れ替わるように逃げ出したいが、しょうがない。

「わかった。東畑さん、スケジュールの調整はいつできますか」

「すぐに。路線リーダーの人はこの会議の後、会議室に残ってください」

はあ。これで今日の午後のティータイムはなくなったわ。

スケジュール調整が終わり、机の上で主人の帰りを待っていた冷めたコーヒーをすすっていると、ウェブページ会社の担当から電話がかかってきた。大抵、ワンコール目は出ないことにしている。私がこの担当者を苦手なのは、見た目がチャラいという理由もあるが、そのコミュニケーションに大きな原因がある。会話の半分が意味のない言葉で埋められて、大切な単語を掘り起こしつなぎ合わせ、会話を成立させるのにものすごくエネルギーがいるためである。ウェブページの担当を任されて、初めて会話した時、まるでフルマラソンを走ったかのように疲れた覚えがある。本人に悪気はないだろうし、結婚もしていて営業を任されているぐらいだから、世間では普通のことなんだろう。ただ私にとっては初体験だったし、ここまでウマの合わない人がいるということに愕然とした記憶がある。毎回聞き返すのも失礼なので、言われたとおりに頭の中で録音し、つなぎ合わせてまた再生するという作業を毎回するものだから、彼の発言の後必ず沈黙が挟まれる。きっと私のことを、口下手で回転の遅い娘と思っているに違いないわ。どうでもいいですけど。

電話が鳴り終わり、コーヒーのカップを流しで綺麗にしてお湯を沸かす。ヨーロッパの人は絶対に飲まない冷めたコーヒーを一気に飲んで、少しばかり重くなった胃を励起するかのようにコーヒー粉の袋を開けて新しい薫りを愉しむ。これこれ。コーヒーはやっぱり香りよね。これだけで気分が軽くなるなんて。安上がりな女だわ。

「嬢ちゃん、携帯鳴っているぞ」

今日4巡目の運行から帰ってきて、来客用のソファーで寛いでいた園田さんが言った。年々と仕事が辛くなるらしく、夕方になるとこうしてソファーを占拠する。この時間来客もないし、腰の辺りの肌感がいいからという園田さんに誰も何も言わない。

「あ、ありがとうございます」

マナーモードにしていたので、携帯はバイブレーションでその存在を主張していた。唯一ソファーと一体になっている園田さんが、その振動に気づいたというわけだ。

「はい、上条交通です」

「社長代理っすか。こんにちは。さっき電話したんすけど。出なかったんで。今日休みですかね」

「いえ、失礼いたしました。あいにく会議中だったもので」

「そうっすか。それはいいんですけど。ウェブページの件ですけどね。このところのセキュリティーの方針が、政府のね、アメリカからのインターネットの状況ですけどね。メールだけじゃなく、攻撃とかね。ほら検索して。見ますよね、リンクを。クリックして、飛ぶんだけど決して安心じゃないんですね。このね、サーバーの設定にも関係してくるんですね」

必死にキーワードを記憶しているが、携帯のため聞き取りづらくついていけない。

「でね。確認をね。メールの送信はセキュアだから、配信のね。スパムになったりね。勘違いがあったり、そういう扱いになるわけですよ」

いつもより長い沈黙から異変を感じ取ったのか、ゆっくりと話はじめた。彼の話をまとめるとこうだ。ウェブページのセキュリティーを強化したため、ウェブページからの応募のメールがメールアドレスのドメインによっては、迷惑メールとして扱われてしまうことがあるという。え?大変!

「ありがとうございます。確認してみます」

急いで携帯を切り、パソコンに向かう。通常の社員はデスクトップパソコンだが、会議や出張が多い路線リーダーにはノートパソコンが支給されている。私のもノートパソコンだ。このパソコンメーカーは、今は海外の会社だが昔は日本のメーカーだったと聞いた。しかも、その日本のメーカーは当時パソコンの国内シェア80%近くだったって、父が言ってた。そんな事ありえるのかしたら。

メールソフトを開き、迷惑メールのフォルダに移動する。いかにも怪しげなメールが並ぶ。中にはまともそうなものもあるが、メールアドレスを見るとドメインが異常に長かったり、アルファベットの羅列だったり。間違いなくスパムだわ。メールを開かないよう注意して、スクロールしていく。あった!「運転手募集について、応募」これだわ。恐る恐るメールを受信箱に移してからメールを開く。間違いない、今回採用の応募メール。20代経験なし。バスで社会を変えたいって、何のことかしら。大学院新卒、趣味で大型免許取得。はぁ。明日なんて皆に言おう。

3-2.

運命って、きっとあるんだと思う。朝起きて、初めに思いついた言葉がそれだった。こんな言葉を、恋愛以外で使うとは思わなかった。歯を磨きながらそう考えていたら、なんだか笑いが込み上げてきて歯磨き粉を飲んでしまい、咳き込んで洗面所でうずくまった。時計を確認し、もう一度トイレに行く。緊張すると近くなるのが僕の癖だ。今日は研修だからいいけど、本番ではどうするのだろう。よく長距離バスの運転手さんが高速道路のサービスエリアでトイレに行くのは見るけど、路線バスの運転手さんがトイレに行くのを見たことはない。電車の運転手さんもそうだ。でも電車の場合、頻繁に交代しているよなあ。いやあれは相互乗り入れで、会社が変わったりするからかも。そう言えば、制服も違ったりするし。

いつものことだが、子供のことになると男より女のほうが冷静だ。中には放任主義の父親や、子供に夢中になり過ぎて周りの見えない母親もいるが、必要以上に僕の進路に口を出すのは何時も父だ。公務員を頂点に、安定と収入の高さが職業の優劣を決める要素だと信じている。彼はサラリーマンだが、大企業であり日本のインフラを支えている業種であるため、バスの運転手よりは格が上らしい。バスの運転手だって、社会インフラの一つだと思うけど。自分では抑えていたつもりだったかも知れないが、僕の就職祝いの席上、あからさまに見下げるような、落胆の表情が見て取れた。でもそれでいいかも知れない。もうこの家にベッドを運び込むことはないだろう。父親として感謝はしているし尊敬もしているが、男として学ぶことはない。それが事実なのだから。

「そろそろ時間じゃない?」

食事の片付けをしながら、母が声をかけた。

「わかってる」

このやり取りも今日で最後だ。不満そうな父を尻目に、席上母はむしろ嬉しそうに言った。

「自分で決めたことなんだから、頑張りなさい。あなたは、お兄ちゃんやお姉ちゃんとは違うんだから」

「木村純一です。今日からよろしくおねがいします」

二日間の座学を終え、今日からは実地研修である。実際にバスに乗り込み、路線ルートの確認や人の流れを把握する。運転手は園田さんだ。会社で最も経験があり、いい年齢と聞いている。本来であれば、僕は隣の路線ルートを担当するはずだったが、路線編成の組み換えがあったらしく園田さんと同じルートを担当することになった。

「おぅ。よろしく。何かあったら言ってくれればいいから」

「腰が何とかって聞いていますが、手伝うことがあれば言ってください」

「嬢ちゃんだろ。大丈夫だ。そこに立って、お客さんのこと見てくれてればいいよ」

自分で言うのも変だが、高齢の同僚の扱い方には慣れているつもりだ。教授が高齢だったのに加え、僕が選んだ研究テーマは官民學一体で取り組む共同研究に指定されていたため、研究室には大学外の会社から派遣されたサラリーマンの研究者もいた。その1人、小野寺さんは大手電機会社から来ていて、昇進のために大学での研究成果が必要なんだと言っていた。歳のせいもあるが、髪の毛が薄い彼はそのことを自虐ネタにするのが得意だった。彼の机にはガラスで出来た、透明のアザラシの置物が置いてあった。新しいアルゴリズムの話をしている時、唐突に彼はその置物について説明してきた。

「ゴマちゃんって知ってるかい」

「ゴマちゃんですか。何でしたっけ」

「ゴマアザラシのゴマちゃんだよ。昔漫画で有名だったんだ。ほのぼのとした漫画でね。娘が大好きだったんだ。中学生の頃かな、学校のイベントで水族館に行って彼女がこれを買ってきてくれたんだよ」

「ああ、これゴマちゃんですか」

「似てるんだって」

「何がですか」

「水族館でこれを見た瞬間、パパだって思ったらしいんだ。失礼な話だよな。でも、お土産って手渡された時、このゴマちゃんと目があって。それまで自分の頭に僻みがあったんだけど、そんなに悪くないなって思ったんだ。僕は娘が生まれる前からこの頭だし、彼女は純粋にこれを僕に渡したかった。可愛いね。パパに似てるねって。それから僕はこの頭をネタにするようになったんだ」

「そうですか、いいお話ですね」

自分に説明するかのように、彼は言った。父親の反面教師で育った僕は、自分でもリベラルを自覚するぐらい物事にこだわりはなかった。こんな僕だから、彼は話をしたのだろう。彼の自虐ネタに対して反応しなかったのは僕だけだった。それどころか、僕はいつもそのことを不思議とさえ思っていた。頭に毛がなくても、中身が変わるわけじゃないし。そう考えると心の中を見透かされたようで、少しばかり申し訳ない気にもなった。

「でも私、小野寺さんの宴会ネタ、嫌いじゃないです」

そう言うのがやっとだった。気を遣ってるつもりが、逆に気を遣わせてしまった。いい経験だった。

「で、木村さんはなんでこの会社に入ったの。大学院卒なのに」

休憩所で帽子を脱ぎ、園田さんの目の前の席に座ろうとした瞬間彼が聞いた。タバコの煙のように色づいた、いかにも体に善くなさそうな言葉が彼の口から吐き出されたようだった。あまり嬉しくないという波長も添えて。

「ええ、同じ質問を社長にもされました。やっぱりおかしいですかね」

「おかしいとかじゃねぇよ。何か他に、やりたい事とかないの」

「ありますね。ソフトウェア開発です。元々そのつもりでした」

「じゃあなんで。そんな会社山ほどあるだろうに」

「そうですが、逆を言えばソフトウェア開発って可能性の山なんですよ。どこでも。あのバスで行き先表示している画面ありますよね。それに合わせて音声が流れたり。今それらは全てコンピューターで制御していて、ソフトウェアで動いてるんです。あと、料金を引き落とすためのシステムとか。切符だって今はいらないじゃないですか。目に見える装置とかだけでなくソフトウェアも必要なんです。だから僕もこの仕事で、何か貢献できるんじゃないかと思って」

「よくわかんねぇけど。でも運転手だろ。違うんじゃねぇの」

「そうですが。それを前提で社長に雇っていただきました」

「ふぅん。そういうことかい。で、何すんのよ」

「まずはこの会社の会計システムを変えたいと思います。これまで以上にキャッシュレスに対応します。システム全部入れ替えるのはお金がかかりますので、古いシステムを使いつつ、そのインターフェースを僕が造ります。そのためには、紙での決済を止めにして電子承認システムに切り替えます。それからバスの液晶画面を利用して、広告やイベントのプロモーションなどを強化していきます。民間からの情報に加え、市役所から市民への情報も提供し利便性を高めます。子供のために、バスの中で退屈しないためのコンテンツも考えています。時間帯によって特別料金を設定したり、ポイント制を導入するなどして、魅力的なサービスを導入するためのお手伝いをしたいと思っています」

「そんなこと、できんのか。運転手やりながら」

「それが条件ですから。もちろんタダ働きはしないつもりです」

「わかったよ」

彼は僕から視線をそらし、空を眺めた。深く息を吸い込んだかと思うと、溜息に近い声で緩やかに話し始めた。今までより、軽いリズムで。

「社長がお前を採用した理由がわかったよ。たぶん、嬢ちゃんだろ。お前を雇ったほうがいいって言ったのはな。あの娘と同じ眼をしてるよ、お前さんは。この会社は変わったほうがいいよ。俺ももう引退だしな。ありがとよ。楽しみだ」

3-3.

「木村さん今日から路線デビュー大丈夫かしら」

ベッドの中で、もう1人の自分が呟いた声で朝起きた。勢いとは言え、経験なし同い年の採用。これからが大変だけど、やるっきゃないわ。何時もの朝のルーチンをこなして玄関へ。この心境、まるで自分の子供がデビューするみたいじゃない。初めて授業参観に行くお母さんってこんな感じなのかしら。

「美和、忘れ物ない」

「大丈夫、だと思う。鍵、ハンカチ、社員証。あっとなんか忘れてる。免許証。じゃあ、行ってきます」

路線リーダーという役職のため、家族より早く家を出る。車の前で鍵を取り出し、ドアを開ける。運転席に乗り込みドアを閉めようとした瞬間、何時もと違う靴を履いているのに気づいた。あらやだ、白い靴履いてきちゃった。何時も黒なのに。白い靴はゲン担ぎで、限定品の買い物のときや資格試験のときに履く、いわゆる勝負靴。意識せずこの靴を履いて出た自分に戸惑いながらも、自分らしいなと思う。最近は履く機会がなくなったけれど、今のポジションに着いたばかりの頃はよく履いていた。特に大墨さんが入社してからは、よくお世話になったなあ。

大墨さんは異種業種からの転職で、以前は自動車部品メーカーの課長さんだったと聞いたわ。羽振りのいい会社だったようで、この会社の採用時にお給料が3分の1になったって言ってたっけ。それでもバス運転手の会社に転職したのは子供の頃からの憧れだったからなのよね。男の人ってなんで大きな乗り物が好きなのかしら。門戸が開いているとは言え、まだまだ女性の運転手さんは少ないわ。うちの会社でも2人だけ。積極採用する理由がないからその数字は変わらないけど、私も立場上増えてほしいのよね。商工会議所の青年部で今いちばんの話題はダイバーシティ。そこの部員でもある私は推進役である反面、難しさを一番良くわかってる。こればっかりは経営者が変わらない限りダメね。イジメを無くすのと同じで偏見そのものはなくならないのよね。本人達のコンプレックスだから。

大墨さんは極端な男尊女卑で、人前でもはばかるどころか関白宣言を自慢するのが玉に傷。仕事も正確だし真面目だけど、それがちょっとね。この前もちょっと混んでるからって乳母車のお母さんを乗車拒否しようとするし。それを注意したら、女のくせにって言うし。ダイバーシティー以前の問題だと思いますけどね。

最後の窓を閉めようとしているところで、木村さんが出社してきた。

「おはようございます。いい天気ですね」

靴の色を見られないように下半身を机で遮る場所へ移動し、私が言う。

「おはようございます」

「今日靴の色、何時もと違うんですね。何かあったんですか」

思いがけない言葉で、動きが止まった。なんでバレたんだろう。見てないはずなのに。

「何で靴の色が違うって、わかったの」

「さっき車から降りた所、見てましたから。今までバスの方行ってて、簡単に点検してたんです」

見てたんだ。じゃあ、スキップして事務所に入ったところも見られたってこと?

「特に理由は無いですよね。すみません、変なこと聞いちゃって」

あまりにも長い沈黙。すまなさそうに彼が言った。

「いや、そんなんじゃなくて。いいの、聞いても。ほら、今日特別でしょ。木村さんの。初運行じゃない。だからこうして願掛けしてるの。事故がありませんようにって。皆にしてるのよ。ほら、路線リーダーの責任っていうか。なんかあった時、大変じゃない」

「そうなんですか。ありがとうございます」

嬉しそうに彼は答えた。その瞬間、屈託のない彼の笑顔が眩しく輝いて見えた。なんだろう、コンタクト洗ったばっかりなのに。

「いつも、そうなの。試験とか、短大の受験もこれで行ったのよ。そうだ、もう私達敬語で話すのやめにしない。みんなタメ口だし」

思わず話題をそらした。自分でも不思議なくらい唐突に。

「いいですけど、皆年上だからこの方がいいと思ってましたけど」

「いいの。この会社は家族経営だから。社長の方針で、社員仲良くがモットーなの。ね、そうしましょ」

「わかりました。っと、オーケー。これでいい」

「急に対等に話せ、なんて命令されても混乱するよね」

「対等に、と命令、ってなんか矛盾してない?」

二人とも同じことを考えていたようで、暫く笑いが止まらなかった。こんなに笑うの、久しぶりだわ。そうこうしているうちに園田さん、大墨さんが入ってきた。挨拶もせず、二人とも真っ直ぐに木村さんの前に立つと彼等なりに考えてきた激励を披露した。背の低い大墨さんは、どちらかと言うと激励されているように見えるが、それでも胸を張り体を大きく見せて彼の思いを伝えている。きっと自分の子にもそうしているのだろう。彼に女の子がいればもう少し違うと思うんだけどな。

4.対策

4-1..

「あと何%なんだ」

経理部長が答える。

「12%です。このままで行くと一年持つかどうか」

過去2年間の売上を示したグラフは、明らかに昨年末から下降線を辿っていた。経理部長の言った通り、赤で引かれた損益分岐点まで到達するのは時間の問題だった。四半期に一回の会議だが、前回まではそれほど大きな問題にはならなかった。環境汚染に伴う排気ガスの問題で車離れが加速し、問題意識の高い若者を中心に公共交通機関へと利用者が回帰したことで、全体の売上はむしろ伸びていた。社会全体の意識の波は、自動車会社の城下町にも密かに押し寄せていた。それに伴って浮上したのが人員不足である。高齢化に加え低賃金の業界であることや、オフィスワークに比べて食堂が無いなど厚生サービスも薄い。シフト制で労働時間が固定でないなど労働環境水準の低さがそのまま人気に比例し、いつまでパイが増えない。景気の波がどうあれ、毎回話される議題の中心は変わらず雇用問題であった。

「廃止したときの問題は」

「色々あります。そもそもあの路線は市からの委託ですから、初期費用を負担してもらっています。廃止となるとそれの返還とかでしょうか。それと、企業誘致にも影響が出ますから商工会議所との交渉も必要でしょう。補助金か、助成金の申請も可能ですが既に色々もらってますからこれ以上は難しいかと」

「1番の大きな原因はなにかね」

「路線バスです。明らかにそちらに顧客を奪われています。そもそも路線バスとうちのシャトルバスではターゲットの顧客層が違うのですが、最近路線バスを使う人が多いようです。新しいサービスを次々と打ち出しており、人気があるようです」

「うちにも導入できないのかね」

「それが、投資が必要なことばかりで。チケットレスだけじゃなくて、ポイント制を導入して他の魅力的なポイントと交換できるらしいんです。wifiが使えるのは当然こと、バスの中で退屈しないような仕組みも導入されていると聞きます。混雑時間帯でなければ追加料金なしで席を予約出来たり利便性が高く、何故路線バスで導入できているか不思議なんです」

「わかった。調査が必要だな。営業部長、来月の営業会議までにまとめておいてくれ。それと費用見積もり。概算でいい」

営業部長兼、人事部長が答える。どうせ調査会社に丸投げだろうけど、その選定も大事な仕事だから頑張らなくちゃね。次期社長さん。

「承知いたしました」

一応、フォローしておこうかな。

「念の為、申し上げておきます。前回実施した調査、”採用メディアにおけるニーズと効果”と同じ程度の経費がかかると思われます。内容から把握しますと利用者への聞き取りがメインになると思われますが、利用層へ幅広く聞き取りするための時間が必要な場合、調査に一ヶ月以上かかるかも知れません。次回会議では中間報告に留まる可能性があります」

「うむ、よろしい。それで頼む」

前回指摘された失敗は、予め断っておくべきよ。まったく、何も考えてないんだから。

「ありがとう助かったよぉ」

甘えるような声で聡が言った。申し訳ないようでいながら、ちょっと納得がいかないという彼の素直な感想が語尾に現れている。自分の父親なのに、未だに扱いに慣れていない。

「どういたしまして。前回の反省点を繰り返しただけよ」

口の中のカルボナーラの卵の味が消えないうちにそう答えた。お店に入って注文するまで全てを取り仕切っていた彼が、大きなグラスの水を一気に飲み干し深呼吸してあと吐いた言葉だった。

「でもあの瞬間言えるって、大したもんだよ。僕なんか結果のことしか頭になくて、納期のことなんか考えなかった。確かに親父は言った約束は守るから、先手必勝が大事だよね。男に二言はない、が口癖なんだ」

男に二言はない、ってことが二言なんじゃないの。と言いたかったが止めておいた。あなたが再婚した奥さんの子供って言うことだけでそれが証明されている。しかも、前の奥さんと別れた後に出来た子供じゃないってこと、あなたが言ったのよ。

「ところで、調査会社への依頼って前回と同じところでいいんでしょ」

彼の気持ちが仕事から離れる前に、大事な話をしておかなくちゃ。

「いや、違うところにしてほしい。先日の内部調査の件でさ。ほら、人事部の不倫問題。あのレポートを送ってきたんだけど、何も言わなかったら宅急便で届いちゃって。それが原因かどうかわからないんだけど、開封された形跡があったんだよ。湿ったせいで、接客剤が弱くなってそれで封止し直したって業者は言うんだけど、どうかね。それで親父が怒っちゃってさ。最低でも書留だろう、常識がないって。もうあそこは使えないよ」

いやはや、なんとも。ちゃんと届けば、宅急便でいいじゃない。今の宅急便は追跡サービスもあるし、便利なんだから。重要書類イコール書留って、それ自体思い込みなんじゃないかな。人為的ミスはどこにでもあるわけだし。

「わかったわ。前の会社を除いて、もう一度見積もりやり直しってことね。問題ないわ」

「助かるよぉ。ものわかりいいから。だから孝子好きなんだ」

頼りないけど、頼られているからこの人から離れられない。普通だったら反対の男女関係よね。でも将来の社長だし、付き合っていて損はない。

「で、今日は孝子の家に行っていいかな」

「止めといたほうがいいんじゃない。社長、この調査案件についてあなたと話したいみたいよ。だから今夜は真っ直ぐ家に帰ったほうがいいと思う」

彼は未だに実家住まいである。県内の国立大学を卒業しているが、家を出たことはない。本人は自分の進路について親に口を出されたことはないって言っているけど、先日社長が反対のこと言ってたのよね。どっちが本当かしら。

4-2..

秋葉原にくるのは、月曜日と決めていた。週の初めのこの日は、休んでいるお店もあるが大抵は営業している。パーツ屋と呼ばれる秋葉原のお店は、店頭販売のほか中小企業や個人電気店などへの部品の卸をしている店が多い。相手先が月曜日から営業するため、月曜日もお店を開いているのである。その反対にメイドカフェや一部の飲食店は月曜日は定休日となる。だから静かで買い物がしやすい。僕にとって秋葉原で最も時間が効率的に流れていく曜日なのだ。

駅を出て足早にお目当ての店に向かう。頼んであった注文販売の部品が入荷したことは電話で確認してあるが、細かいものについては現地で確認するしかない。一個5円もしない抵抗やコンデンサーの在庫なんて、把握している店は流石にないだろう。実際に秋葉原にくるのは中学の時以来だ。大学では研究費から直接、契約業者が何でも納めてくれた。そのため値段を気にして部品を買ったことなんて無い。今回の買い物も会社負担で、本来値段を気にする必要はないのだろうけど、今年の予算には計上されていないらしいので、上限が言い渡されている。雑費からの支出だそうだ。美和ちゃんがそう言っていた。だから無駄遣いは出来ない。

今回の買い物は予備の電源システムである。僕が提案したアイデアを実現するためには、バスの中に新たな通信設備が必要になるため大きな電源を要する。バスのエンジンが稼働している間は発電機が回っているため問題ないが、エンジンが止まっている間はバッテリーから電気を消費する。僕が運転を担当するバスは、停車中エンジンが止まるシステムを採用しているためバッテリーが頼りとなる。元々大きなバッテリーを積んでいるが、計算した結果新たな通信設備を搭載するには余裕が少ないということがわかった。そのため、追加のバッテリーが必要というわけだ。残念なことにバスの電源システムは複雑で、バッテリーがそのまま単純に追加できるわけではない。今までの電気回路に、2つのバッテリーを切り替える回路を追加し、切り替えをソフトウェアで制御する。そのためにはバッテリーの状態を検知するセンサーも必要だし、メモリーやそのための電子基盤も必要だ。ハードウェアは専門ではないが、これぐらいのことなら出来る。僕の車両で上手くいったら、他の車両にもつけていく予定だ。

ハードウェアの変更が必要な課題はこれくらいだった。会計システムは、元々のソフトウェアに電子手続きの機能を付加するだけだった。新しいソフトの使い方の説明に一週間かかったけど。キャッシュレスシステムも、交通系ICカードを導入しカード会社と連携した。どのカード会社も顧客の取り合いなので、初期投資ほぼゼロでシステムを構築できた。バス内での無料コンテンツの放映には手間取った。著作権フリーとは言え商用利用には制限がある。面白そうなのをリストアップして、営業さんに連絡をお願いしておいた。念の為、放映の許可を取っておく必要があるからだ。

ひとつだけ、未だに何のアイデアもない課題があった。乳母車問題である。日本では乳母車に子供を乗せたまま公共交通機関で移動するという自由が少ない。朝夕の、殺人的な混雑の時間帯はしょうがないかも知れない。ただ僕が納得できないのは、バスの中で乳母車を畳んでくれとお願いしなければならないことだ。確かに乳母車は人よりスペースを取る。でもそれは子供の分だと思うし、それをも子供から奪って且つお母さんに子供を背負わせて畳んだ乳母車を持たせるというのは、余りにも酷いんじゃないか。もし子供が寝ていたら、無理やり起こしてしまうことになるのに。そのことを考えると、気が重くなった。

買い物を済ませ、家路につく。思いがけず低予算だった新たな改善に、胸がワクワクする。同時に、社長が言った言葉を思い出す。

「木村くん、私はこの会社を大きくしたいとは思っていません。もちろん社員のために利益は出さなければならないが、大きくすればするほど社会的責任も大きくなるからです。お金を儲けるということは、それに伴って誰かにお世話になったり、資源を遣ったりしていることなんだよね。こうしてバス会社を運営して、社会インフラとして人の役に立っていると思っている一方で、行政や警察にお世話になってるし、同時に排気ガスも撒き散らしてるんです。だから、社会に貢献して初めてお金をもらっていいと思うんです」

もう一度、乳母車問題を思い出した。混んでない時間帯だからだろう。電車の中では乳母車を伴った若い夫婦が、優先席に座っている。一時間後には間違いなく不可能と思われる光景を目にして、深く溜息をつく。あの夫婦は共働きだろうか。男性はベージュ色のズボンに白地にチェックのシャツ、女性は白のワンピース、どちらも清楚な支度だ。初めての子供にしては高年齢のカップルという印象だが、昨今珍しくはない。物静かな2人のやり取りと、全体から醸し出される落ち着き払った雰囲気が、明らかにこの時間を狙って移動していることを物語っている。そうだ、バスへの搭乗の際乗客数をカウントすればバスの混雑状況が把握できる。そして優先席にセンサーを取り付けたらどうだろう。運行しているバスの混雑状況と優先席の空き状況をWebで表示できるようになる。そうすれば混んでないバスに、乳母車を乗せることができる。

4-3.

「木村くん、却下だって」

この所木村くん関係の仕事で忙しい。新しいアイデアを持ってきては、社長に直談判。社長はこの手の話疎いから、結局私に話が来るのよね。彼が来てパソコンのトラブルは減ったけど、ウェブページ会社の担当との仕事が増えたのは憂鬱。でもなんとなく職場の雰囲気が明るくなったのはいい傾向ね。グループのメンバーとも上手くやっているようだし、可愛がられ方をよく判ってるわ。バレンタインに麻美子さんがこっそりチョコ渡してるのも見ちゃったし。きっと、あれ旦那さんのより大きかったよね。

「美和ちゃん、どういうこと」

「混雑状況をWebで表示するって言ってたでしょ。それについてウェブページ会社と話をしたのね。そうしたら、以前警察から指導があったんですって。テロ対策で、公共交通機関の混雑状況をWebで公開するのはダメなんだって。法律ってわけじゃないみたいだけど」

「でも、新幹線とか座席指定できるよね。どれぐらい混んでるか。走っているバスを見れば混雑もわかるし何が違うのかな」

「バスジャックとかあるじゃない。あれが頻繁に起きるようになってから、そういう指導するようになったって」

「じゃあどうすれば」

可哀想だけど、どんづまり。

「過去のデータを公表したらどうかな。どの時間帯にどれぐらい混んでいたか、とか」

「実際に走っている車両のじゃないとダメなんだ。でないと、意味がない」

「どうして」

「言わなかったかい。乳母車を乗せるためだよ。実際に走っているバスに乗せるためには混雑状況がわからないと、空きスペースの情報がないとダメなんだ。そのために優先席のセンサーも付けたよね。過去のデータだけじゃ実際に乗った時十分なスペースが空いていないかも知れないよ」

「そうだったわね」

彼の目があまりにも真っ直ぐなので、一瞬戸惑った。ああびっくり、吸い込まれるかと思った。瞬きをしてから、考えるふりをして目をそらした。ボールはこっちにある。このまま投げ返してもいいけれど、技術的な問題じゃないから彼には判断が出来ないわ。恐らく平行線ね。自分を抑えつつ、言った。

「暫く考えない。私、ウェブページ会社にもう一度聞いてみる。なにかいい方法ないですかって。きっと同じこと考えている会社あるかも知れないわ。木村くんもネットで調べてみてくれないかな」

「わかった」

ウェブページ会社の担当と話をした。運行状況は公表してもいいらしい。どのバスが、今どの停留所に到着したかなどの情報だ。制限されるのはバスに搭乗した人数など。もちろん個人情報は厳しく制限されている。公表どころか、取得した個人情報をどのように管理しているのかということを定期的に監査しなくてはならないくらいだ。最後にウェブページ会社の担当が言った。

「時代っすね、ホント。逆もしかりなんですけど、親とかがね。監視社会ですよ。個人情報制限されてるっしょ。でもね、子供がね。なんていうか、親が知りたがるんですよね。子供の居場所とか。ほら、犯罪とかやばいっしょ」

キーワードを拾って、その意味を組み立てる。これまでのトレーニングが役に立ったようだ。頭の中で何かが出来上がっていく。個人情報、親、子供、居場所。そうか、子供の居場所をお知らせするサービスがあったな。定期券と連動して、乗車したことをお知らせするサービス。それと同じように混雑状況やバスの優先席が空いていることをお知らせするサービスはどうかしら。登録した個人にバスの情報を提供するのは問題ないはず。ウェブページ会社の担当に聞いてみたら、登録する際の契約内容を吟味すれば問題なさそうという反応が帰ってきた。忘れないうちに、急いで木村くんに話さなくては。どんな反応するか、楽しみだわ。

5.決心

5-1.

このところずっと気になっていることがある。ある停留所でバスに乗車せず、見送る親子。子供は車椅子に乗っていて、無表情にじっとバスを眺めている。小学生ぐらいだと思うが、大人びた顔つきに対して体が少し小さいと感じる。母親に一度乗車するかどうか聞いたが、ただ通り過ぎるバスを眺めているだけとのことだった。なにか理由があるんだろうけど、ひっかかる。

「あぁ、あの親子な」

園田さんが言った。

「知っているよ。国道交差点近くの停留所だろ。前載せたことあるよ」

「バスを利用してたんですか」

「あぁ。あの子バスが大好ききでさ。沿線に脳外科の病院があるだろ、そこに通ってるんだよ。でもある時から乗らなくなったなぁ」

「なんで、乗らないんですかね。そんなに混んでない時間帯なのに」

「さあな。でも前載せたときは、怖がってたなあの子。ずっと下向いてたしな」

僕たちが運行しているバスには車椅子を設置できる場所がある。優先席を兼ねていて、搭乗するドアを入ってすぐの突き当り。車椅子のための固定具もある。バスが揺れて怖いことは無いと思うけど。

「何がそんなに怖かったのですかね」

「バスに乗せたときは嬉しそうだったよ。お前さんみたいな目で、フロントガラスを真っ直ぐ見てたよな。気がついたら下を向いてたのさ。母親がなにか話しかけてたけど、首を振ってたな。何があったのか、よくわからんがな。俺の運転が乱暴だったのかもな」

情報が足りないので、その子が何を思ったか確証はない。しかし頭の中で、記憶の奥の方から何かがじわっと蘇ってくるのを感じた。

小学低学年だったと思う。僕の中で、大人たちがよく言う「危ないからよしなさい」という言葉と湧き立つ好奇心が相互にリンクしていなかった頃だ。プールの柵や鉄棒の上を歩いたりしては落ちて怪我をした。プールでは柵に股間を打ち、医者へ行って看護婦さんに薬を塗ってもらい恥ずかしい思いをした記憶がある。鉄棒から落ちたときは足を骨折してしまい、子供用の松葉杖の予備がなかったという理由で暫く車椅子生活を強いられた。当時我が家には車は一台しかなく、父親が通勤で使っていた。そのため母親に連れられバスで通院することになった。当時のバスは、とてもではないが今より快適とは言えなかった。車椅子を載せるためのスロープもなかったぐらいだ。一方で車椅子の僕は気楽だった。母親と運転手が共同作業で、車椅子をバスの中に運ぶ。その時の母親と運転手の掛け声が毎回噛み合わないことがおかしかったのと、車椅子ごとバスに乗るという体験にとてもワクワクしたことを覚えている。

ところが、バスが発車すると心境は一変した。周りの視線や微かな囁きが気になりだすのである。僕を載せるために停留所での停車に何時も以上に時間を取ったためだろうか、誰かが舌打ちをしている。お母さんに抱っこされた子どもたちが物珍しそうな目で一斉に僕を見ている。そして気づかないようにこちらを見ては、憐れむような視線を投げかけ目が合った途端そらす大人たち。弱者である自分を意識して、精神的に過敏になっているからかも知れないが、あの体験は人間の心が複雑であることを僕に証明した。人の想いにはいろいろあり、ただ「可哀想」だけではないのだと。もしかすると、あの子もそんな気持ちになったのかも知れない。

「なんとかして載せてあげられませんかね、あの親子」

「って言ってもなぁ。乗りたくないのに、載せるわけいかんだろ」

乗りたくないんじゃない、乗れないんだ。そう思うと、急に胸が苦しくなってきた。

運行しているバスの乗客数、それと優先席および車椅子スペースの空き状況。これらを予め登録した利用者だけ閲覧可能とする。ホームページではなく特別なアプリを通して。これであれば制限の対象になることはない。

「届け出とか必要」

「あくまでも要請だから、心配ないわよ」

「登録の際に、利用者の宣言とか必要かな。この情報を悪用しません、とか」

「そうね、念には念を入れるに越したことないわね」

決められた条件で、どんどん仕事を進めていく。優秀だわ。会社中こんな人ばっかりだったら、仕事が楽なんだけど。

「有料会員にして、予約制にしたらどうかしら」

「いや、それは難しいと思う。料金を払うほどの価値があるとは思えないし、そもそも制度を理解していない人が席を専有したときにトラブルになる。有料の予約制にするんだったら、予約していない人が座れない仕組みを作らないとダメなんだ。電車で運用されているグリーン席みたいにね」

そうね、電車の場合車両が違うから利用しない人は入らないわね。全国商工会議所青年部の集まりで熱海に行った時、グリーン車両のある電車に乗ったわ。JRの何とかラインだったわね。その車両の説明書きには、グリーン車の車両内で立っているだけでも料金を請求するようなことが書いてあったわ。ちょっと驚いたけど、あの仕組みならトラブルにはなり難いかも知れない。

「わかったわ。じゃあ登録者だけの閲覧にしましょう」

「その上で、健康な利用者にはなるべく優先席や車椅子スペースを使わないようにするシステムを導入するんだ。基本的には後部座席に積極的に誘導するような仕組みかな。今考えているのは、バス車内限定のオンラインゲームの立ち上げなんだ。バスに乗車するたびに怪獣やお気に入りのペットが成長したり、アイテムをゲットしたりするゲームなんだけど、後部座席に座るとレアなアイテムがもらえるとか、どうかな」

「それ面白そうね、私もやりたい」

「バス利用者限定の特典だから、車通勤の人には意味ないよ」

そうね。車通勤の私には、確かに無用だわ。でも、そういう意味で言ったんじゃないんだけどな。真面目なのはいいけど、真っ直ぐすぎて時々戸惑うのよね。

5-2.

シフト明けの翌日、僕はあの親子に会うため同僚が運転するバスに始発から搭乗した。順調に駅から遠ざかっていく。国道の交差点に近づくにつれ緊張の度合いが高まる。もしかしたら、余計なお節介なんじゃないか。もう1人の自分がそうつぶやいた。お節介でもいい、もうて決めたんだから。

予定通りあの親子を発見した。邪魔にならないように、停留所のバスの入口付近から離れたところにいる。僕は降車予定ボタンを赤く光らせると、バスの床と天井とを結ぶ金属のポールに手をかけた。浮足立った様子がバックミラーの中でひときわ目立ったらしい。僕と気づかず、同僚の運転手が注意のメッセージを再生した。

「危険ですので、バスが停止してからお立ちください。お立ちのお客様はつり革や手すりにお掴まりくだらい」

バスの運転手としてあるまじき行為だ。反省しなくては。バスが停止し、運転席横の改札で交通系ICカードをタッチして降りた。同僚の驚いた顔がおかしかった。

「こんにちは」

通り過ぎたバスが見えなくなったことを確認し、見送る親子の後ろから声をかけた。不安そうに驚く母親の顔。

「あのう。どなた様でしょうか」

車椅子の子はまだバスを見送っている様子で、こちらを振り向こうとはしない。

「上条交通でバスの運転手をしております、木村と申します。本日は弊社のサービスについて説明がございます。お時間ありますでしょうか」

「はい。主人が迎えに来るまで。10分ほど」

「かしこまりました」

想定外の事態に母親の表情に緊張が感じられる。目は僕を凝視しているものの、体全体が何らかの拒否反応を示しているのが判る。車椅子のハンドルを握る手が落ち着かない。

「弊社では今度利便性の拡大を目指して、運行しているバスの乗客数、優先席および車椅子スペースの空き状況を閲覧できるサービスを導入します。登録が必要ですが、携帯電話をお持ちであれば誰でも利用できます」

予め考えていた文言を一気に吐き出した。

「もしご興味があれば、登録いかがかなと思いまして」

「そのためにわざわざ。こちらまで来ていただいたのですか」

びっくりした表情に少々慌てた。

「え、はあ。何といいますか、何時もこちらに立っていらっしゃるものですから。以前は弊社のバスをご利用になっていたと伺いまして。その、お子様はバスが好きとも聞いております。あの、見るだけよりは乗った方が楽しいのではないかと」

しどろもどろになりながら、思いの丈を伝えた。大学で取らなかった、メンタルを含む営業トレーニングを受けておくべきだったと一瞬考えた。軽いパニックになると一気に意識が違う方向へ飛んでしまう。僕の悪い癖だ。必死に自分を取り戻し、咀嚼するようにゆっくりと言った。

「余計なお節介ですかね。バスなんて、乗り心地いいものじゃないですし」

表情を崩さず、彼女は僕を眺め続けていた。細く白い肌に丁寧に描かれた整った眉の端が、少しずつ傾いていく。ようやく口を開こうとしたその瞬間、車椅子の子が2人のやり取りに視線を移していたことに気づいた。その子は女性の服の裾を優しく掴み、引っ張っていたようだった。遠慮がちだったその振幅が、段々と力強くなっていく。まるで、何かを訴えるサインのようだった。

「そんな事ないです。助かります」

促されたように、母親の口から安堵の言葉が漏れた。次いで、水道の蛇口から流れる水のように言葉が溢れた。一気に緊張が解かれていく。

「ありがとうございます。こんなに、親切にしていただけるなんて初めてで。はい。以前バスを利用したことはありました。2回位でしょうか。ただこの子が、乗りたくないっていうものですから。それからは、主人に送ってもらっているんです。主人も会社がありますし、本当はバスで行ければいいのですが。この子も初めは楽しかったようですけど、人の目といいますか、周りに見られるのが怖いみたいで。あまり詳しくは話してくれないですけど、何か嫌な思いをするみたいで、下を向いているうちに気持ち悪くなってしまって。特に子供の視線がダメなようですね。悪気はない、って言っているんですけどなんか。我慢できなくなってしまうみたいで」

「そうですか。優先席には乳母車を使うお母様方が乗られます。優先席と、車椅子スペースが空いているときであれば、恐らく視線は気になりません。一般の方は、できるだけ後部座席に座っていただくシステムも導入しております。タイミングによっては、小さいお子様と目があうこともあるかと思いますが、バス車内で子供向けの番組も流れてますし、今までのように見られ続けるということは無いと思いますが」

「そうなんですか。そんなサービスが。おいくらでしょう、サービスの利用にお金はかかるんでしょうか」

「いえ、利用者登録していただくだけです。もちろん利用規定に同意いただくことになります」

「ありがとうございます。是非利用させていただきます。たかし、又バス乗れるって。良かったね」

そしてこの親子はサービス登録者第一号となった。

5-3.

何この見積。調査して、判った結果を元に見積りの依頼が出ているはずだけど、数十万から数千万ってばらつきが多すぎない?

机の上に置いてあった調査会社からの報告書をもう一度読んでみる。上条交通さんのサービスが充実しているのは確かね。この座席確認システムは使えるわ。スマホゲームも。ゲームを使って、車内での人の流れをコントロールするのね。何のためかしら。なるほど、ソフトウェアの名前やどの会社が開発したか、どんなハードやOSで動くのかなどの詳細がわからないのね。開発規模が不明だからソフトウェアの会社に発注したときの条件が大きく振れるんだわ。調査会社なのにどうして判らないのか不思議ね。考えられるのは全部上条交通さんのオリジナルってことかしら。ただのバス会社なのにそんなことないわよね。

二時間前に終わった営業会議では結論が出ずに終わった。結論が出るどころか、調査結果を巡ってほとんどの時間が費やされてしまった。調査結果には利用されているサービスの情報以外に議論となる新しい話題はなかった。調査対象であるバス会社のホームページに書いてあることばかりだった。そのサービスを提供した会社や、ソフトウェアを作った業者などの記載はなく詳細不明とだけ記されている。

今やソフトウェアは単体で動くものではない。幾つものソフトウェアが複雑に絡み合い連携している。それはデータをやり取りする必要があるからであり、そのデータの形式によって処理方法も異なる。定期券でバスを利用する顧客のデータはバス会社で管理されており、それを管理するのはデータベースソフトウェアが主流だ。しかしそのデータを他のソフトウェア、例えば乗越の際の課金や、プリペイドにチャージするためのソフトウェアと連携させるためには、インターフェースと呼ばれるソフトウェアが別に必要になる。場合によってはインターフェースのためのインターフェースが必要なことも。また、ソフトウェアには幾つものバージョンがあり、バージョンごとに異なるインタフェースを要求するソフトウェアも存在する。互換性問題である。一般的にバージョンアップはソフトウェアバグ(不具合)の改善を目的とするが、大規模なバージョンアップが行われた場合には何らかの機能改善および追加機能が実装されている。ソフトウェアの大きさである記憶容量の制限のため、新たな機能によって過去の機能を犠牲にしたり、パソコンのハードウェアの制限のためやむなくハードウェアのリソース割り当てを変えたりなどして互換性が保てない場合が少なくない。

そういえば、過去に某ソフトウェア会社のOSをバージョンアップしてサーバーにログオンできなくなったことがあるわね。サービスパックとか言っちゃって、さんざんアップデートを推奨してたから良かれと思ってやったことだけど、結果的に混乱しちゃって経理関係の仕事が一日止まったわ。原因が判るまで元に戻して使ってたわね。あの手間は一体何だったのかしら。コンピューターは便利だし、今や無くてはならないものだけど今ひとつ信用できないところがあるのよね。結局人が作ってるものだし。

冷たくなったインスタントコーヒーを一口含み、喉を濡らす。興奮してくると唾液の量が少なくなるのか口が乾いてくる。こんな時、超アメリカンのコーヒーが丁度いい具合に励起した味覚を鎮めてくれる。しかも、冷めたインスタントが好都合。

「孝子、ちょっと」

聡がわからないような小声と目で、呼んだ。オフィスで名前を呼ぶなんて、何かあるわね。瞼をゆっくりと動かすことで返事をし、部屋を出ていく彼の後からトイレに行くふりをしてオフィスのドアをくぐる。

使っていない会議室に彼を見つけると、札を「使用中」にして部屋に入った。

「仕事?それともプライベート?」

「仕事だよ。さっきの会議の後親父に呼ばれたんだ」

「それで」

「あの見積もりだよ。親父はとにかく早く導入したいらしいんだ。全く同じやつじゃなくてもいいって。先日業界団体の集まりがあって、そこでも話題になったらしいんだよ。上条交通さんのサービスが顧客満足度調査で一位になったらしくて」

「でも、数千万の仕事なんて依頼できるわけないじゃない」

「わかってる。でも数十万の可能性だってあるんだろ。それを確かめてほしいんだ。何ていうか、これは親父からの命令なんだけど、上条交通さんに聞いてきてもらえないかな」

「スパイをやれってこと」

「違うよ、企業秘密だったら教えてくれなくてもいいんだ。ただ、その。このままじゃ何も先に進まないからさ」

彼なりに精一杯ソフトな言い回しをしていることがわかる。上司なんだから、もっと強く言ってもいいのに。

「わかったわ、調べてみる。なにかヒント無いかしら」

聡の目が輝く。全く現金なんだから。

「そうか。ありがとう。多分なんだけど、この間の商工会議所の青年部の集まりで上条交通から来た女性が気になることを言ってたんだ。入社した運転手の中に、大学院卒でソフトウェアをやっていた人がいるって。趣味で大型免許を取っていたのが入社のきっかけらしいんだけど、恐らくその人が何か知っているんじゃないかな」

聡にしては上出来ね。いいヒントだわ。今評判のサービスは、その内容といい斬新さといいバス業界のお年寄りには思いつかないアイデアだものね。

「了解。かかったお金は雑費で処理していいかしら。先日の監査で接待費用が問題になったから、もう使わないほうがいいと思うけど」

「うん、そうしてもらえると助かる。じゃあ次の会議があるから」

聡の目から輝きが消えその代わりに安堵が色づくことを見逃さなかった。この話題を早々に切り上げたいようだ。その瞬間いつもの複雑な感情が沸き立ってきた。私ってどっちなんだろう。「便利な女」と「頼れる女」。どっちも一緒よね。会議室を退出し、札を「未使用」にする。大学院卒でソフトウェアをやっていた人か。これも新しい出会いだわ。面白そうね。わくわくさせるじゃない?

6.認識

6-1.

総平均乗車率は順調に伸びてるわね。朝夕の通勤時間帯は相変わらずピークがあるけど、日中の乗車率が平均化してきたということは、利用者が時間を意識して乗ってきているということね。乗客数と優先席および車椅子スペースの空き状況を閲覧できるサービスを導入した効果だわ。お客さんの評判もいいって木村くん言ってた。この間は双子のお母さんの乳母車をバスに載せるのを手伝って、その人が降りるときにとても感謝されたって。それから常連になったみたいだけど、そのお母さんは今までどうしてたんだろうって言ってたな。

パソコンのウェブページを眺めながら考え始める。一旦考え始めると、答えを出すまで周りが見えなくなるのが私の癖。ウェブページは利用者が見るものと同じアドレスだけど、管理者としてログオンすると各種統計情報が確認できるようになっている。データは会社にあるサーバーのデータベースだけど、外出先でも確認できるように木村くんがインターフェースソフトウェアを作ってくれたのよね。路線リーダーのため、というよりは私のためね。商工会議所など、外で行われる会議の参加は殆ど私の役目だから。感謝しなくちゃ。

時代が変わっているのかなと思う。今までは大人1人に車一台が当たり前だったけど、車って維持するのに結構お金かかるし環境問題を気にする人はなるべく乗りたくないわね。私だって、通勤で必要じゃなかったら私専用の車なんて買わないわ。それに車通勤だと会社帰りにお酒が飲めない。運転代行サービスがあるけど、私は他の人に自分の車を運転してもらうことは嫌だわ。一度だけ商工会議所青年部の会合にお酒が出て、知らずに飲んでしまったことがある。ノンアルコールビールだと思ったら、アルコールが入っていたのよね。スーパーの息子さんが輸入業者から新商品だと聞いて持ってきたもので、美味しいから飲んでみろって。あの人サービス精神旺盛なのはいいけど、おっちょこちょいなのが玉に傷。海外製で確かにノンアルコールって書いてはあるけれど、アルコールが含まれていたのよね。みんなで飲んでたら、後から遅れて来たメンバーが過去にそれを飲んで警察の検知器に引っかかったことがあるって言ったから、さあ大変。何人かの参加者は運転して帰ったみたいだけど、流石に私は立場があるから運転代行サービスを使ったわ。家族に迎えてきてもらって、車を置いて帰った人もいたわね。サービスを利用したのはその時一回きりだけど、それから暫く車内の空気とハンドルに他人の体温が残っている気がして運転が楽しくなかったのを覚えてる。しかもタクシーよりも高い料金だったし。運転代行サービスは2人一組でやってきて、1人が利用者の車を運転して家まで送り、もう1人が乗ってきた車を運転しついて来る。人件費が高くて当然ね。飲んだ分のお金が2倍になって、しかも車2台使うってお財布にも環境にも優しくないわ。自動車産業で生活している私が言うことじゃないけど。

代表電話のコール音が事務所に鳴り響いた。新入社員のとき、「コール3回までに応答するように」と教育された私の手が無意識に受話器を掴んだ。

「はい、上条交通です」

「小山と申します。あの、そちらのバスの利用者なんですけど」

「はい、どのようなご用件でしょうか」

「あの、先日ベビーカーをバスに載せるのを手伝っていただいて。それでお礼が申し上げたくて」

「左様でございますか」

「運転手さんに直接、と思いまして。ただ運転手さんのお名前がわからないものですから」

「はい。運転手は全員名札をつけております。再度ご確認いただければと思いますが」

「いえ、その。もう乗る予定が無いものですから。運転手さんのお電話番号を教えていただければと。学生さんのような、お若い運転手さんでした。理系の大学に通っているような感じの」

この特徴は、明らかに木村くんだわ。でも理系の大学というような顔つきじゃないわね。

「運転手は携帯電話を持っておりますが、あいにく公表はしておりません。運転手は木村と申すものかと存じます。あの、もしよろしければご用件を本人に伝えておきますが」

「そうですか、それならいいんです。お礼だけですから。ありがとうございました」

ふう。また木村くんね。先日も車椅子の親子にサービスを勧めにわざわざ行ったみたいだし。仕事熱心というより、根が優しいのかしらね。それにしてもさっきの電話、後からお礼したいなんてよっぽど嬉しかったね。

「ただ今戻りました」

木村くんの声。そう言えばそんな時間だわ。バスのキーが入った引き継ぎセットを左脇に抱え、右手で事務所のドアを彼が開けた。その瞬間、熱を帯びた風がさらりとうなじを通り抜けた。

「おかえりなさい。今日の運行はどうだった」

「問題ありません。無事故です。国道付近で若干の渋滞があり3分の遅延が発生しましたが、その後リカバリしました。結果オーライってとこかな」

「ご苦労様。そう言えば伝言が来てるわよ。女性のお客さんからね。乳母車をバスに載せるのを手伝っていただいて、ありがとうってわざわざ電話してくれたのよ」

「いつ」

「今さっき」

「変だな」

「どうして」

「そんな事したのずっと前だと思うよ。双子のお母さんには、もうお礼は言ってもらってるし」

「いつ頃かしら」

「システムを導入してすぐかな。それ以来心当たりないよ。なんて」

「直接お礼言いたいって。電話番号は非公開だから、名前だけ教えておいたけどお礼だけ伝えだくださいって」

6-2.

今日の僕は、昨日あった事件のことがまだ引っかかっていて仕事に集中出来ないでいた。咄嗟の事で機転が利かなかったと自分を慰めることはできる。しかし反省すべき間違った対応をしてしまったという罪悪感から抜け出せない。彼は恐らく東南アジアからの研修労働者だろう。大学でよく知り合った留学生たちとは異なる雰囲気だったから、中国やインドの方々とは違うことはよく判る。ブラジルからの出稼ぎの方々の可能性もある。

僕が運行するバスが発着する駅がある街 - かつて大二次世界大戦後にGHQに駐留されたことがあるこの街 - には大勢のブラジル人が住んでいる。街の外れに大手電機会社の工場があり、そこの期間労働者として働いてる。その大手電気会社は関西が本社で、北関東にあるにも関わらずその工場は東京工場と呼ばれている。そこで働く外国籍の人たちの多くは日系二世のブラジル人である。過去日本が国をあげてブラジルに送り出した移民労働者が現地の方と結婚し、その子どもたちが日本へ戻ってきているのだ。やはり親に聞かされた故郷の地である日本には特別な思い入れがあるのだろう。ブラジルからの入国に際し何らかの優待があるのかどうかは知らないが、街には驚くほどの人数のブラジル人がおり、一つの文化を形成している。

小さい頃両親に連れられてブラジル人が経営する食材店を訪れたことがある。乱雑に商品が置かれたその店内に入ると、まるでブラジルに来たような気分になったことを覚えている。店員さんは皆ニコニコしており、その中でもひときわ愛想のいい女性店員さんにココナッツを使った珍しいお菓子を貰って食べた。しかしそんな僕の小さい頃の記憶が、昨日の彼をブラジル人と断定することを拒絶していた。なんか違う、と言っているのだ。

最終停留所である駅で彼は降車した。通勤時間帯と重なっていたためバスは混んでいた。サラリーマン風の先を急ぐ乗客から聞こえてくる遠慮気味だが荒い呼吸が、今日も円滑にバスを駆け下りたいという期待を表明しているようで、ぐっと身が引き締まる。そんな矢先に事件は起きた。

「ピンポーン」

読み取りエラーの合図。交通系プリペイドカードで支払いが失敗したときの、お馴染みの音である。マニュアルにある通りの対応をする僕。

「もう一度タッチしてもらえますか」

慌てて、彼は再度支払いを試みた。並行して僕はエラーの内容を確認する。

「ピンポーン」

同じエラー内容であることを、運転手だけが見ることのできるスクリーンで確認した後、僕は彼にはっきりと言った。

「チャージされている残高が少ないようです。現金でお支払いいただけますか。どちらから搭乗されましたか」

彼からの返事はなかった。若干うろたえた様子が伺えたが、チャージと聞いてカードの問題とわかったようだ。再度タッチしようとしたため、機械の問題ではない旨ゼスチャーで示した。

「ノーマネー イン ザ カード」

咄嗟に出た英語だった。学生時代、その言語を使用して外国籍の学生と議論を交わした経験が突如として口から溢れ出た結果だ。僕の担当教授はことごとく英語での議論を推奨しており、日本語がネイティブではない学生が一人でもいれば必ず英語に切り替えた。今から思えば、先見の明があったようだ。ソフトウェアと英語が一石二鳥で学べるとあって、教授のゼミは今とても人気だと聞いている。

彼と目が合い数秒の時間が流れた。2,3秒程度だと思うが、とても長く感じられた。

「ドウシテ、デスカ」

「No money in the card. You need to pay by cash. Where did you board on the bus?」

さらに数秒が経過した。期待した通りの回答がない。そこで初めて彼が英語圏の人間ではないこと、相当するコミュニケーション教育を受けてないことを悟った。

「ドウシマシタカ」

外国人が皆英語を話せるという間違った認識を改めて知らされた。それに伴って軽くパニックに陥った。降車を待っている乗客からの咳払いが聞こえ、僕は緊急手段を使ってしまった。

「120円です。現金で」

チャージされている金額ギリギリの、最短距離の料金を払って彼は降りた。みるみると流れていく人の波を眺めながら、敗北感に似た後悔の念が襲ってくる。明らかに僕の認識が甘かった。

「よくあることよ、気にしないで」

巡回が終了し、事務所へ帰ると早速美和ちゃんに相談した。数十円とはいえ、会社の売上を減らしてしまったので報告すべきと考えたからだ。

「間違いなくなく東南アジアからの研修生だと思う。つい先日、商工会議所の会議で話題になってた。国の方針として、これからの少子化に対応するために外国人労働者を受け入れていくよう方針が示されたの。人材不足に悩む中小企業にとっては死活問題だから。その研修生達は私達より英語は喋れるかもしれないけど、必死で勉強しているから日本語で会話してもらった方がいいって受け入れ先企業の担当者が言ってたわ。日本人は英語を喋らないって聞かされてるから、いきなり喋られて多分びっくりしたんだと思う」

「なるほど」

「でもまだいいほうだわ。集団で乗ってきて、喋れないふりして支払いもせず降りようとする人たちもいるから。園田さん怒ってたわ」

「悪い人たちかどうかの判断はつくよ。問題はコミュニケーションだと思うんだ。単純に、何が情報を伝える手段として一番いいかな、と思って」

「相変わらず真面目ね。ゆっくり日本語で喋ってあげるのが一番いいんじゃないかな」

「そのようだね。ありがとう、美和ちゃん」

本当はAIを使った翻訳システムの導入はどうかと聞いてみるつもりだった。でも、言わなくてよかった。最後に美和ちゃんが言った言葉が正しいと思ったからだ。僕はソフトウェアを使って人間がやることの一部を電子化することが天命だと思っている。でも、それが全て正しいわけじゃないことも確かだから。相手がしてほしいと思ったことを、たとえAIでもコンピューターには理解できないだろう。そんなことができるのは、きっと人間だけだ。

6-3.

週に一回の通院、それが隆の唯一の外出だった。担当の先生が病院にやってくる日だから他の日を選ぶわけにはいかない。その先生は東京の大学病院に在籍していて、隆が通院している病院には非常勤で働いている。隆の病気の専門医だ。

水頭症、これが隆の病名である。本来循環されるべき髄液が頭に溜まり、内部から脳を圧迫する。頭蓋骨が発育途上の乳幼児の場合、そのまま放置してしまうと頭部が肥大してしまう。早期に発見され適切に治療すれば死に至る病気ではないが、タイミングを逸すると圧迫された部位の障害を起因とする様々な症状が現れる。隆はこの病気と共に生まれてきた。ハイハイからの成長段階で、二足歩行に至るまでの期間が長過ぎると心配した両親に連れられた病院で告げられた。この病気は隆の歩く喜びを奪ったばかりか、両親が享受すべき子供の成長から得られる体験も、一瞬のうちに未経験の課題へと変えてしまったのである。

それ以来彼は、体に病気と共生するための装置をつけられた。シリコンで出来た半透明のパイプは、脳の内部から腰に携えたポーチに繋げられ、ポンプと一体になっているタンクに水を排出する役割を果たす。タンクの水は一杯になる前に除去しなければならず、週に一度シリコンのパイプも除菌処理しなければならない。隆にとって生命線である、それらのメンテナンス作業は通院の目的に含まれている。今日は嫌だから病院に行きたくないという隆の訴えは、命を懸けた請願であるだけに親としては頑として聞き入れられないワガママとして扱われた。

そんな彼が急に病院へ行くことを躊躇わなくなった。それどころか通院が待ち遠しいような素振りも見せる。元々乗り物好きな隆は交通手段が旅の目的になる傾向がある。車椅子の生活にも慣れてきた頃、初めて母親方の実家がある関西に帰省した。その時新幹線に乗った隆のはしゃぎ様は両親もびっくりするほどだった。しかし、今回のケースは明らかに今までとは異なるようだ。母親はそう感じていた。今まで彼はバスに乗るとすぐに窓の外を見たがった。車内からの視線を避けるためという意味もあったかもしれない。流れていく景色を真剣に眺める無表情な息子を横から見守るのが、玲子にとって唯一頭の中を空っぽにできるひとときだったのだ。

変化のきっかけは優先席・車椅子予約と車内の混雑状況確認システムの利用であることは間違いなかった。これを使えば、優先席からの視界に誰もいない時間帯を選んでバスに乗ることができる。搭乗した後、隆は他の乗客の視線を気にすること無く車内を見渡すことができ、バスに乗っている間誰に構わず進行方向の大きな窓を眺めて過ごせるのだ。前方の窓から見える変わりゆく景色、バスの進行に従って周りの風景が後方に流れていく様は、眺めている時間が長いければ長いほど、あたかも自分が運転しているかのような錯覚を起こさせる。きっと隆もそんな気持ちなんだろう、と思って彼に視線を移すと不思議なことにその口元に微笑みが浮かんでいるように見えた。角度を変えてもう一度眺め直した。錯覚だったのかな。母親だからなのだろう、それが気のせいではないという確信があった。病名を明かされた病院からの帰り、夫が運転する車の中で力いっぱい彼を抱きしめて以来、初めて浸る満たされた時間。

「こんにちは。今日も乗車ありがとうございます」

予約システムは、車椅子をバスに乗せるための運転手によるサポートの要否を連絡できる。乗車の際、毎回あの若い運転手さんが降りてきてくれる。隆にとってはそれもバスに乗る楽しみのひとつだ。彼はこの優しい運転手さんが好きなようだ。毎回話しかけてもらう度に、彼の変わらない表情の中に好意の色が潜んでいることを母親は見逃さなかった。

「毎回、お忙しいのに手伝っていただいてありがとうございます」

「いえ、混雑していない時を選んで乗車頂いているので、僕も助かっております」

屈託のない笑顔で、バスの運転手にしては若い彼は言う。そんな風に笑い掛けられる度に、母親は戸惑いながら自身の記憶を照合している自分がいることに気づく。東京の大学を卒業したばかりの男の人といえば、もっと尖っているか、頼りないという思い込みがあった。実際、玲子が結婚した今の夫もそうだった。同期入社で、お互い一年を過ぎた頃自然と付き合い始めた。10年近く一緒にいたが、一向に結婚の意志を示さない彼に対して業を煮やし別れのカードを切って入籍までの段取りをつけたのは玲子の方だった。その経験から、若い男性に対するマイナスのイメージが固定観念として玲子の記憶に留まることになった。

それだけではない。信頼できるかのように見える男性でも、いざという時決断を渋る。そして平気で人をどん底に落とす。過去玲子が関係したのは、そんな男だった。結婚する2年前、玲子は職場の後輩と不倫していた。後輩は4年制大学卒だったが何年か留年しており、短大卒の玲子より年上だった。その後輩は大学時代から付き合っているという女性と結婚して間もなく、玲子を食事に誘った。懐妊後の結婚だった彼は、父親になるための心の準備が出来ていないとの理由で、玲子にアドバイスを求めた。責任感の強い彼女は後輩を不憫に思い、相談に乗った。数回会ううちに夜の生活が話題となり、妊娠中の花嫁に拒否された不満を募らせる後輩と、流されるように同じ朝を迎えるようになってしまった。初めは遠慮がちだったものの、段々と情が湧いてきて激しく求めるようになっていった。玲子にとっては、お互いの未来に方向性を示さない今の彼から逃げるように。幸せになれるはずがない事はわかっていた。

相手と別れたきっかけは、不倫関係による玲子の妊娠である。妊娠を告げたメールの返事を見て、玲子はいかに自分を見失っていたのか気づいた。この人は私を愛してはいない。いや、愛してはいけないのだ。係る費用や病院のリスト、中絶に必要な情報だけ書かれたメールを見ながら彼女は泣いた。そして不倫相手を愛していたもう一人の自分との決別を誓ったのだった。

耳に入った音に反応するかのように、はっと我に返って運転手さんを見返す。

「何かご不便があればお申し出ください。お客様の不満が、改善のきっかけになります」声と抑揚の調子から、本心から出た言葉であることが理解できる。その言葉を聞いた途端、その場しのぎの判断で安易な選択をしてきた自分に、思いがけず恥ずかしい気持ちが湧いてきて玲子は戸惑った。そしてその気持ちが不安へと変わっていった。

「隆のこの病気は、こんな私に対して神様が与えた罰なのかも知れない」

もう一人の自分が、弱々しく心の中で秋の虫のように呟く。

玲子の行き場のない思いが、そうさせたのかも知れない。何か手がかりを探すかのように隆の顔を見た。真っ白で精気のない肌の表面とは裏腹に、喜びに満ちた目で真っ直ぐに若い運転手さんを見ている。その表情は、あまりにも残酷な想像をしてしまった玲子の不安を全てを打ち消すのに十分であった。

6-4.

「彼とはいつ話ができるんだい」

聡が聞いた。夕食を共にした一軒目のファミレスでは社内の問題で盛り上がったため、この話題を話せずじまいだった。でもきっと、彼の方から聞いてくると思った。

「明日の午後6時よ。明日の彼の最終巡回が5時だから。場所はまだ決めていないの。恐らく駅周辺になるわね」

「どんな男なんだろう。何か聞いてるかい」

気になるのかしら。でも、相手のこと聞いてくるのは初めてね。

「知らないわ。あなたから聞いたきりよ。でも電話で感じた様子だと、結構やり手のようでお客さんの評判もいいみたいね。名前を確認するためにお礼をしたいって電話をしたけど、対応した女性の人驚いた様子なかったわ。きっとよくある話だったのね」

「そう。まだ若いのに、やり手か。孝子、あまり入れ込むなよ」

「仕事よ?入れ込むってどういうことよ」

「いや、その。心配だってことだよ」

「何を心配するのよ。ただ話を聞くだけじゃない。ばかばかしい」

「そうだよな」

長い沈黙。ああつまんない。どうせ嫉妬するならもっと激しくてもいいんじゃない。

「いずれにしても、今の私にはあなただけよ。信じて」

わざと甘い言葉を口にして、上向き加減に彼の口元をじっと見つめた。彼の頬がみるみる赤くなっていくのがわかる。頬杖をつくふりをして視線をそらす彼。ああ、このいじらしい感じがたまんない。グイグイ引っ張る男もいいけど、いちいち予想通りの反応を示すおぼっちゃまタイプの男性に独占欲をそそられる。

「ところで、聡が聞きたいことは何?私としてはシステム導入のコンセプトや最終的なターゲットかしら。発想のきっかけと期待する結果が知りたいの。ぎりぎりコンプライアンスに抵触しないように気をつけて、経営戦略に関わる情報を引き出せらたいいと思ってるのよね」

「うん。それでいいんじゃないかな。親父としてはコストも知りたいみたいだけど」

「コストね。それはコンプライアンス的に無理ね。競合他社だから」

「そうか」

不当競争防止法の観点から言えば、コンセプトや戦略もその対象になる。いわゆる営業秘密に当たるからだ。聞き方に十分注意しなくてはならない。会社独自の成長戦略に基づいた投資だとしたら完全にアウト。言う方も聞く方も犯罪だわ。最も仮にそうであれば部外者に話をすることはないと思うけど。

木村さんという人が、単にソフトを作っただけで他に中心人物がいるのなら好都合だ。技術肌の人ってその手の話に疎いから、色々喋ってくれるかも知れない。自分から視線を逸してしまった聡を眺めながら、孝子はミルクと砂糖がたっぷりと入ったアイスコーヒーを飲み干した。

「私、東邦交通の斉藤と申します。木村さんお願いしたいのですが」

「はい、少々お待ちください」

スケジュールボードを眺める。雄一がつい先程巡回から戻って来たばかりだということを改めて確認すると、美和は会議室へ向かった。歩きながら思いを巡らせる。東邦交通の人が、木村くんに何の用だろう。仕事の話なら、社長か総務兼人事部長にかかってくるはずなのに。商工会議所関係なら私だし。

そっとドアを開ける。案の定自分で持ち込んだパソコンを眺めながら彼は昼食を取っていた。画面に夢中で、ドアが開いたことに気づく様子はない。美和とは対照的に、彼は大きな会議机の角の席に遠慮がちに座っていた。全国チェーンのコンビニエンスストアでもらったビニール袋が乱雑に机の上に置かれている。飲み物が入っているようだ。ビニール袋の端が机からはみ出ているのが気になり声を掛けるまでに一瞬間が空いた。

「木村くん、食事中ごめんね。いい」

軽く深呼吸をした後、開いたドアをノックしながら話しかける。箸が止まり、会議室の入り口へ振り向く彼。驚いた様子が目に現われているが、冷静にそれでいて素早く口の中のものを咀嚼し音がするかのように飲み込んだ。パソコンにつながったヘッドセットを外して彼は答えた。

「美和ちゃんか。次のシフトまでまだ時間あると思うけど、なに」

「またコンピニのお弁当?あまり続けると胆石ができるわよ」

言うつもりじゃない言葉を、何故か口走ってしまった。気になっていたビニール袋のことが頭から離れず、短大時代の運動部の知り合いが一ヶ月続けてコンビニのお弁当を食べて胆石になったと聞いた話を急に思い出したからだった。

予想外の出来事に遭遇したような、それでいて自分に言い聞かせるような微妙な作り笑いを浮かべて彼が答えた。

「了解、リーダー。健康には気をつけるよ」

「ごめん、そうじゃないの」

忠告の言葉を吐き出したと同時に、心配だったからつい言ってしまったと後から気づいた。お節介の理由を説明しようと思ったが、電話のことを思い出し頭を切り替えた。

「電話なんだけど」

「だれから」

「東邦交通の斉藤さんから」

「知らないな。なんだろう」

「とにかく出て」

「わかった」

美和は雄一と共に事務所へ戻った。一時保留にした電話を復活させる。

「ただいま転送いたします」

美和が転送したことを確認すると、雄一は自分のデスクの電話の反応を待った。転送ランプの点減とともに受話器を取る。

「お電話代わりました。木村ですが」

待っていましたとばかりに、コールセンターの音声ガイドのような女性が自己紹介をした。彼女は簡単に不意の電話を詫びると、これから話す内容についてその背景と目的の説明に入った。慣れているような話しぶりだが、一語一句に徹底した慎重さが伺え且つ相手からは多少の緊張も伝わってくる。話の途中に適度な間を入れ、こちらからの反応を伺う様子も見られた。まるで調査会社からの任意のアンケートを受けているようだった。

「はい、一通り要件は理解しました。それで、私に何を」

「一度お会いして詳細お聞かせ頂ければと思います。ご都合はいかがでしょうか」

「御社へ行って説明するということでしょうか」

「いえ、社外でお打ち合わせさせていただければと」

「わかりましたが、一応上司に確認しなくてはなりません。しばらくお待ちいただけますか。折り返し回答させていただきます」

「承知いたしました。お電話お待ちしております」

ソフトウェアとそれを使ったシステムの問い合わせだった。雄一が入社してから構築したものだ。今までも地元の新聞社やタウンペーパーなどで紹介されたことがある。それらの取材は、広報担当として美和が対応してきた。しかし今回は他のバス会社からの情報提供依頼で、担当者に直接話を聞きたいという。しかも雄一本人に直接電話がかかってきた。偶然だろうか。

「美和ちゃんに相談しよう」

7.発車オーライ

7-1.

その手紙にはこう書いてあった。

「うんてんしゆ になる」

雄一がその手紙を見つけたのは、最終巡回が終わり帰宅の準備をしているときだ。ロッカーへしまおうと制服の上着を脱いだとき、何も入っていないはずのポケットからカサカサと擦れる音が漏れ、紙の存在に気づいた。

「なんだろう」

上着をハンガーにかけ、普段使わないポケットの中を確認する。上着のポケットはデザインのために付いているだけのものらしく、底が浅く物を入れる場所としては適さない。出てきたのは四つ折りになったノートの切れ端らしい小片だった。丁寧に折ってはあるが、皺の具合からいかにも何か中に書いてあることが伺えた。慎重に開いてみる。「将来の夢」と印刷された文字の下に、罫線で囲われた枠があった。その中に子供が書いたとみられる筆記体が、はみ出さんばかりに大きく書かれていた。

「隆だ。何時入れたんだろう」

字を見た瞬間、疑問がすぐに確信へと変わった。彼しかいない。

彼と母親が優先席・車椅子搭乗サービスを利用するようになってから半年経った。その間雄一は母親から何度も隆のことを聞かされていた。子供の字が書かれた小さな手紙、将来の夢、バスの運転手。そのキーワードを結びつけるのは、隆しかいなかった。雄一は大切な友人からの手紙を元通り丁寧に折り直すと、財布のポケットにしまった。そこには上京の際母親からもらった近くの神社のお守りと、新品の五円玉が入っている。お金以上に大切なものを入れる場所だった。

帰り支度をして席に戻る。机の上が片付いていることを確認していると、美和がこちらをじっと見つめているのに気づいた。ふたり同時に、同じ言葉が出た。

「どうしたの」

重なった声がオフィスに響く。雄一は声を出して笑ったが、美和は澄んだ表情を変えながら言葉を続けた。

「入ってくる時、顔が笑っていたわよ。何かあったの」

ロッカーを閉める際、扉についている鏡で自分の顔を確認した時は気づかなかった。知らないうちに笑っていたらしい。

「手紙をもらったんだ。あの子から。ほら、車椅子の。サービス登録第一号のお客さんさ」

「へえ。なんて?クレームだったら私に言ってちょうだいね」

「いや、クレームなんかじゃないよ。ただの手紙さ。個人的なね。あの子、将来バスの運転手になりたいんだってさ。前から母親から聞いていたけど、今日ポケットに手紙が入ってたんだ。手紙と言っても、ちゃんとしたやつじゃなくて。メモ書きみたいなんだけど、将来の夢って書いてある紙に運転手になるって。自分で書いたんだと思う。気づかなかったけど、今日車椅子を載せるときに入れたんだと思う」

「本当。いい話じゃない。見せてもらってもいい」

財布から手紙を取り出し、美和に見せた。

「運転手になりたいんだ、あの子。乗り物好きだって言ってたわよね。男の子ってみんなそうなのかしらね。大隅さんの例もあるし」

「そうだね。ほとんどの男の子は小さい時、好きなんじゃないかな。乗り物と言うよりは、機械とか大きなものが好きだよね。ロボットも好きだし。中には怖がる子もいるけど、どうやって動いているのか不思議という好奇心もあると思う。でも、機械の仕組みを知ったりロボットの中を見たりして現実に触れると、本当に好きなものが絞られてくるんだ。僕の場合はソフトウェアだったけど」

「ふーん。そうなんだ」

興味があるような、そうでないような返事だったが雄一にはどうでもよかった。それよりも隆が手紙をくれたことが嬉しかった。雄一が手紙をもらったことは、きっと母親も知らないに違いない。母親が気づいていたら制服のポケットに入れたりせず直接手渡すはずだ。雄一と母親の会話は隆も聞いている。だから隆の将来の希望を雄一が知っているということは隆も気づいている。それにもかかわらず、母親に気づかないよう隆は雄一に手紙をくれたのだ。自分で、直接に。

その時美和は、女の子が女性になるにつれどのように好奇心を変遷させていくかを雄一に説明しようとしていた。しかし真剣に手紙を眺めている雄一を見て、次の機会にしておこうと決めた。

「美和ちゃん、相談があるんだけど」

昨日もらった隆からのメッセージが、僕を一晩眠らせなかった。未知への興奮で眠れなかった小学校の遠足とは異なり、彼の思いに応えるためにあれこれ考えていたからだ。そして夜が明けると同時に一つのアイデアが浮かんだ。

「昨日の手紙のお礼をしたいんだ。もしかすると手紙じゃないかも知れないし、ましてや礼なんてするほどでは無いかも知れない。間違ってポケットに入っていたのかも。隆のお母さんには、それとなく確認はするつもりだよ。ただ、僕はあの紙を見た瞬間感じたんだ。これは隆からの手紙で、彼は僕に大事なことを伝えたかった。お母さんを介してではなく、直接ね。上手く言えないけど、このことは何かとても大切できっと彼にとっては重要なんだ。そして僕はその思いに、どうにかして答えなければならないと思うんだ」

「応える?」

「何ていうか。お礼として、僕ができることをしてあげたい」

美和が目を見開いた。ちょっと混乱しているようだ。

「お礼って、何するの」

「特別なことじゃないんだ。隆が望めばなんだけど、運転手を体験させてあげたいんだ。中学や高校の授業で職業体験ってやってるよね。僕は中学の時、ホテルへ行ったんだ。ホテルの事務室みたいなところで、パソコンを使って名刺や名札の作成を手伝ったことがある。初めは緊張したけど次第に楽しくなってきて、自分が本当に働いているように錯覚したのを覚えてる。従業員の方たちも仲間のように接してくれて、社会が働いている大勢の人たちで成り立っているということを感じたんだ。その体験は今も生きてる。中学へ行けば隆も職業体験に行くと思うけど、あんな体験をさせてあげたい。きっと喜ぶと思うんだ」

「そう。面白いと思うけど、難しくない。だって車椅子でしょ」

「いや、彼はバスに乗ってただ座っているだけでいいんだ。僕は彼に運転手の補佐を任命する。帽子をかぶせてあげてね。それだけさ。会社に迷惑を掛けるつもりはない。ただ美和ちゃんには承知しておいて欲しいんだ。路線リーダーだし。その、社長の娘だから」

この人がいざというときの責任逃れのために私を巻こもうとしているわけではない。美和には判っていた。いつもどおりの真っ直ぐな目。否定する言葉を見つけようとする必要もないし、そのつもりもなかった。

「判ったわ。その子、隆くんだっけ。運転手補佐任命してあげて。そうだこれ」

美和は自分の机の一番上の引き出しを開けると、小さいビニールに入ったバッジを取り出し雄一に手渡した。

「これ、会社の社員バッジ。バブルの頃に今の倍くらい社員がいて沢山余っているから隆くんにあげていいわよ」

「ありがとう美和ちゃん。隆、きっと喜ぶよ」

それから僕らは段取りについて話をした。病気のことを考えると、びっくりさせるのは良くない。そのため計画は事前に隆と母親にきちんと説明しておく。当日は特別な運行ではなく、もらった手紙のお返しであり特別ではあるがサービスの一環である、などだ。

隆には、運転手補佐として会社のバッジをつけて制服を着てもらう。制服は過去職業体験のために制作した新品の子供用のものが数着あった。中学生用なので少々大きいがしょうがない。職業体験は今は実施されておらずこの制服はもはや使う予定がない。これも美和ちゃんがあげてもいいと言ってくれた。来週、隆のお母さんに話をしなくては。

7-2.

次の週の火曜日、あの親子に計画を伝える日。園田さんから巡回のためのバスの鍵を引き継いだ僕は、逸る気持ちを抑え何時もより慎重に運転をしていた。出発地である駅から郊外へ行くにつれ、沿道に立ち並ぶ店は駐車場の広い大型店舗へと変わる。そして個人店らしき小型店舗が、こじんまりとその隙間を埋めていく。見慣れた風景の中、順調にバスは進んでいった。

交差点近くの停留所の看板が見える。停留所に立つ人影を確認しながら、自然に僕は美和ちゃんと打ち合わせた内容を復唱していた。同時に、あの親子の反応を想像する。心配は無い。敢えて言えば、隆のお母さんが難色を示す可能性はあった。これまでのやりとりから、とても遠慮がちな人だということが判っているからだ。もしかすると僕の提案は固辞されるかも知れない。毎回車椅子をバスに載せる作業を手伝うとき、申し訳なさそうに何度も頭を下げる。こんなに人から恐縮されたことはいままで無かった。だから、正直どんな結果になるか全く想像はできない。一晩かけて練習した説得のためのシミュレーションが役に立てばいいけれど。

「次、停まります」

車内アナウンスを流す。停留所にバスを待つ人がいるときのお決まりの手順。同時にウィンカーを出し左車線に入る。そのままウィンカーを出し続け、バックミラーで車内の様子を確認した。お客さんは子供を含めて7人。そのうちの一人、最後部座席の真ん中で腕組をして座っているお年寄りの男性客が気になる。目をつぶってはいるが、寝ている様子はない。仮眠を取るのであれば窓際の席に移るはずだ。液晶画面に、まるでアニメーションのタイトルのようにハイライトされた停留所の名前を確認しないところをみると、急いでいる様子はなさそうだ。いつもより長く停留所に留まっていても問題はないだろう。僕がこのバス会社で働き始めた頃、何度かクレームがあった。停留所でのバスの停止が長いという理由だった。最近は無くなったが、殆どのケースが車椅子か乳母車をバスに載せるとき。弱者に厳しい社会を痛感する瞬間だ。だれでも、赤ちゃんだった時代があるはずだし、車椅子生活になる可能性もあるというのに。運行に支障がない程度の遅れが出ることはあるが、この程度の時間であれば取り戻せる。過去のクレームが頭に浮かんだが、これはやるべきことと自分に言い聞かせた。

停留所にバスを横付けし、あの親子以外乗車してくる客がいないことを横目で確認すると、間髪入れず車内アナウンスを流した。少ない乗客に加えて、停車中はエンジンが止まっているため、聞き慣れた放送がいつもより響いて聞こえた。

「お客様乗車案内です。しばらくお待ちください」

素早くシートベルトを外し、乗車口から外に出る。待っていた、と言わんばかりに隆が目を輝かせる。車椅子に近づく間、母親は二度お辞儀をした。

「いつもいつも、すみません」

「いえ、仕事ですから。本日サービスに関してお話があるのですが、少々お時間よろしいでしょうか」

「はい、大丈夫です」

打ち合わせた内容を一気に吐き出した。隆の目が次第に驚きに変わっていく。

「ええ、ええ、結構なお話ですけれども。ご迷惑じゃありませんか」

「問題ありません。あくまでもサービスの一環として社内承認も終わっております。実施する、ご都合のよい日取りにつきましては後ほどご連絡頂ければ助かります」

社内承認は余計だったな、と考えながら隆の車椅子に手を掛けた。いずれにせよ、拒否はされていないようだ。安堵の気持ちが全身に伝わり薄い霧のような倦怠感に包まれたが、気を取り直し車椅子を優先席に固定した。一連の作業が終わり、僕を見つめる隆に目配せをしながら運転席へ向かう。予定通りの停車時間だったことよりも、この計画を進められることが何より嬉しかった。ブレーキを解除し、エンジンをかける。バックミラーで後方確認する。母親が驚いた表情をしながら、隆に何か話しかけている姿が目に入った。そして何事もなかったかのように僕はバスを発車させた。

「脳神経外科診療病院前」

隆が降りる停留所に着いた。僕は運転席側のドアから降りるお客さんを見送った後、素早く車椅子を降ろす準備を始めた。用意ができ、すぐさま隆と共にゆっくりとスロープの傾斜を渡った。車椅子を停留所のベンチの横につけると母親が小声で話しかけてきた。

「あの、先程のお話ですけれど。来週の水曜日にお願いできますでしょうか」

今日は火曜日で、週の中で担当の先生が来る予定日と聞いている。いつもと異なる来院の申し出に一瞬戸惑った。一方で、母親からの途切れない準備していたかのようなその口調からは、弱々しいトーンとのコントラストとしてはっきりとした何らかの意思が読み取れた。

「はい、結構です。ただ、いつもとは違う曜日の様ですが大丈夫ですか」

「ええ。担当の先生はいらっしゃらないと思いますが、必要な診察は他の先生にお願いしますので大丈夫だと思います。実はその日、この子の10歳の誕生日なんです」

そういうことか。

「そうですか。かしこまりました」

「それで、その。隆から聞きましたが、何か受け取っているのではないでしょうか。この子が書いた、紙なんですけど。学校でニブンノイチ成人式というのがありまして、将来の夢を書いたようなんです。家に持って帰って無いので不思議に思っておりました。さっき、それを運転手さんに渡したって聞きまして」

「はい、受け取っております」

若干驚きを含んだ母親の安堵が伺えた。

「そうですか。それで。。。ありがとうございます。宜しくお願いいたします」

深々と頭を下げる母親の横で、隆が不安そうに見ている。僕は、自分が抱いた不安と隆のそれが同じものであるという確信があった。今その不安は払拭されつつある。この計画に母親が合意したからだ。気が変わらないうちに、決着をつけなければならない。横目で隆を見ていた僕は、視線をそらさずに顔を隆の方に向けた。そして大きくウィンクし隆の顔が晴れるのを確認すると、おもむろに母親に伝えた。

「私も楽しみにしております。それでは、来週の水曜日に宜しくお願いいたします」

肩の荷が下り軽くなった気がした。僕は運転席に戻り、何時までも見送る親子を意識しながらゆっくりとパスを出発させた。

7-3.

「お待ちしておりました。高木です。本日はありがとうございます」

「は、どうも。木村です」

待ち合わせ場所である駅前の古びた喫茶店は、平日ということもあり予想通りガラガラであった。店内は広々としているが2つのボックス席だけがスーツを着ている客に占領されている。そのうちの一つでは何かの商談が行われているらしく、年配の女性が広げた資料を前に大学生らしき風貌の男性に何かを懸命に説明していた。もう一方の席に座ってる女性が今日の面談相手のようだ。そう思った瞬間、雄一はその相手と目が合い軽く会釈をした。

孝子は黒のスーツにベージュのパンプス。スーツは特別に誂えたと思えるほど体にフィットしている。胸元に見える薄いピンクのブラウスにはレースが施してあり、その傾斜が覆われた胸をあたかも強調しているように彩っている。一方雄一は、黒いズボンに白いシャツと履き慣れた黒の革靴。帽子をかぶり、手袋をはめればそのままバスを運転できる服装だ。彼は突然襲ってきた既視感に頭が一杯になった。大学時代の教育実習で、女性の担任教師と働いた記憶であったことを思い出す間もなく孝子が言った。

「こんにちは。お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。どうぞ、おかけになって下さい。本日は宜しくお願いします」

「はい。こちらこそ。宜しくお願いいたします」

何時もの癖で、斜向かいに座った。

「車で来られましたか」

「いえ、弊社のバスに乗ってきました。今日は非番ですが、自宅が会社に近いものですから。車を持っておりませんので」

「健康的ですね」

雄一が座ったことを見届け、表情を変えずに彼女は腰を下ろした。予めテーブルの上に出してあった手帳を開き、ペンで日付を書いている。

「いえいえ。バスの運転手ほど不健康な仕事はないですよ。食事の時間も不規則だし、座ったままだし。ご存知かと思いますが」

「そうですね。腰を悪くするケースが多いと聞いています。この業界の職業病ですね。気をつけていらっしゃいますか」

「いえ、特に。腰の悪い同僚がいて、マッサージに通っているとは聞いています。自分の方は幸いまだ健康ですから」

「お仕事を始めて、どれぐらいですか」

仕事上の会話とは言え、初めて話す女性にこんなにも饒舌になったのは初めてだと雄一は感じた。こういう人を聞き上手と言うのだろうか。思わず彼女の顔全体を確認しようとして目が合った。

雄一は普段相手の唇付近を見ながら話をする。それは小学校の頃からの習慣だった。当時の社会の担当が年配の先生で、相手とスムーズに話をするには目ではなく唇より少々上を見ながら話すといい、とその先生は教えてくれた。それまで雄一は、多様なメディアからもたらされる共通項として、相手の目を見て話すよう努力をしていた。しかし、話の内容が核心に近づくほど相手から目を逸してしまう癖があった。そんな自分に疑問を感じていた雄一にとって、社会の先生の回避策はとりわけ便利だった。唯一相手の目を見ながら長時間喋ったのは、大学時代のディベート大会だけである。理由はディベート専門家の指導に従ったからで、彼に激しい苦痛を与えたイベントであったことは言うまでもない。

不意に目を合わせてきた雄一に同期させるかのように、孝子は突然話題を切り替えた。彼の反応を瞬時に分析した彼女は、本能的に話題を核心へ移すことを選択した。

「ところで、本日の要件でございますが。木村さんは大学卒業後、上条交通へ入社されたのですよね。ご専門は何でしたか」

雄一は突然の変化球に戸惑いを感じつつも、しかし日常会話に飽きてきた自分にとって丁度いいタイミングだと感じていた。

「大学での専攻は情報工学でした。最終的には情報処理が社会にどのように受け入れられて発展していくのか、ということを研究していました。情報処理の歴史は機械式の計算機から始まりまして、当初はある特定の計算を正確に速く実行するためのものだったんです。ロケットやミサイルの弾道計算や、暗号を作るのにも使われていました。そういう意味ですと、そろばんも機械式計算機になりますね。それから真空管やリレーを用いた電気式の計算機になり、現在では半導体のおかげで計算速度が大幅に向上したんです」

孝子の目が一点を見つめている。飲み込めていないか、興味がないのだろう。

「すみません、話しすぎました。要は、コンピュータを社会に役立てる研究です」

「素晴らしいですね。最先端じゃないですか。ところで、上条交通さんのバスに新しいシステムがどんどん採用されていて、とても評判がいいと聞いています。同じ業界としてとても興味がありますし、それがサービス向上として顧客満足になれば弊社も採用したいと考えています」

直球な物言いに、少し驚いた。

「これについて木村さんから、言える範囲で弊社ができることを教えていただきたいのですが。いかがでしょうか」

話は2時間にも及んだ。その殆どが、雄一による説明だった。希望のソフトウェア開発会社の就職に失敗したこと、それがきっかけで一年間に及ぶ就職活動に終止符を打ち帰郷したこと、上条交通の社長の話に感動し就職を決心したこと。そして、ソフトウェア開発のことである。

「そうなんですね。木村さんが開発したシステムでしたか。それと小学校の先生のお話、私にもよくわかります」

メモを取りながら、孝子は言った。言葉とは裏腹に、無表情ではあったが。

「折り入って、木村さんに相談があるのですが。そのソフトウェア及びシステムを弊社に採用させていただくことは可能でしょうか。もちろん、必要な経費はお支払いいたします。今聞いた限りでは、全て御社オリジナルで他社からのライセンスではないと考えます」

「似たようなシステムを提供する会社はいくらでもあると思いますが」

「はい、調べました。その、何といいますか。問題はコストと開発期間でして、最悪のケースですと予算および納期共に弊社の想定を逸脱しそうなんです。汎用のソフトウェアですと各会社のシステムの違いを吸収できるよう作られているために大規模ですし、容量も大きいようです。注文開発ですと、そもそも開発に膨大な時間がかかります。」

「なるほど」

「課金システム等は、御社と弊社は同じものを使用しているようですから違いは社内のデータベースと会計処理システムだけかと。その部分のインターフェースだけ変更すればと思いまして」

よく調べているようだ。

「わかりました。ただ、開発したのは私ですが会社からの委託開発ですからその手の権利は会社にあると思います。社長と話をさせて下さい。ただ交渉は私ではなくリーダーが行うことになっております。話をしておきますので、後ほど連絡いただけますか」

「承知いたしました。ところで」

「はい、まだなにか」

「業務に関することは、大方理解できました。木村さん自身について伺いたいのですが」更に30分ほど、自身の経験について話をした。大学での研究や、小学校での実習の経験など。話しながら再度既視感が雄一を襲った。この感覚は、まるで上条交通の社長と話をしたときと同じではないか。初めての面接で、社長を前に雄一は自分の思いをまくしたてたあの時と。

上条交通の社長、伊藤も聞き上手だった。山田に連れられて行ったバーでの会話から一通りの人物像を想像していたが、それでも驚かされることは多かった。

自己紹介が一通り終わると、伊藤は待ち構えた様子で雄一に聞いた。

「木村さん、ありがとうございます。月並みですが、この会社に入社しようと思ったきっかけをお聞かせ願えますか」

用意していた言葉を、雄一は丁寧に且つダイナミックに、まるで書家がその年の代表的な言葉を半紙に著すように吐き出した。自信の情報処理への想い、大学での就活に失敗し打ちひしがれたこと、教育実習の経験から社会が変革していく余地がまだまだあると思ったこと、それらをソフトウェア開発で貢献したいと思っていたこと、伊藤の話を聞いたこと。

言い終わってから、返す波のように不安が襲ってきた。伊藤は何も言わず、じっと雄一を見ている。しばらくの間を置いてから、社長が視線を履歴書に落とした。雄一は不安に急き立てられ、言った。

「重要なインフラである公共交通機関は、これから社会を変える可能性があると思います。少子高齢化で、車の所有率の減少や都市への人口集中が起きますから。情報を上手く活用することで新たなビジネスの余地もあると思うんです」

上目遣いに視線を戻した伊藤は、深く息をしたかと思うと雄一の言葉に頷きながら静かに言った。

「ありがとうございます。あなたが夢と理想を持っていることを理解しました。夢はやる気の原動力ですし、理想は自己の規律です。それで十分だと思っています。希望を持って入社してくる人に報いることが会社のあるべき姿です。仰って頂いたように、これから公共交通機関も変わっていかなくてはなりません。全ては縁で繋がっています。お客様との縁もそうですし、今日の木村さんとの出会いも縁なんです。人との絆は変わらないけれども、テクノロジーや地球環境の変化、これも切ることの出来ない縁ですから」

何より驚いたのは、面接官である社長の態度がそれまで就職活動中に受けてきた採用試験と全く逆だったことだ。否定されるどころか、本人も否定的なことを言わなかった。面接される側の雄一が心配になるぐらいだった。

こんな人、いんるだな。それが採用を言い渡される瞬間と同時に、雄一の心に浮かんだ言葉だった。

7-4.

彼らの発想は全く理解出来ない、それが正直な感想だった。商業系の短大を卒業した美和にとって特許やライセンスは会社の武器なのである。それを簡単に、無料で他社に提供しようなんてとんでもないことだ。

会議は紛糾し、結論が出ずに終わった。出席者は3人。社長の伊藤、美和、雄一である。社長が声を掛けた総務部長はITが苦手ということで出席しなかった。これも美和の不満の種だった。総務部長は経理も兼ねている。小さい会社だからいたしかたない事ではあるが、何かと美和にしわ寄せが来る。現に、IT機器全般の購入責任は事実上美和が担っている。業者の選定から見積もりまでだ。決済は社長の仕事だから、総務部長は事実上何もしていないことになる。社長も社長だ。自分に直接聞けばいいことをわざわざ総務部長に聞く。その度に美和は総務部長に逐一説明しなければならない。しかも社長からの問い合わせは発注後がほとんどで、その度に何度も見積もりに関して不満を言われた。忙しいにもかかわらず2社どころか3社から見積もりを取るなど不可能に近い。しかも社長はIT機器のメーカーにこだわりがあるから、見積もりの取り直しも頻繁だ。本当に疲れる。ホームページの変更だけでヘトヘトなのに。

会議室へ入ると、雄一が先に来て座っていた。今日一巡目の運行が終わり、そのまま会議室へ来たようだ。何時もの通り入り口のドアから見て部屋の奥、会議室机の一番端に座っている。これからお弁当でも広げるかのようにドアに背を向け、携帯を操作しながら。その様子を見て、美和は若干の苛立ちを覚えた。彼女がもし会議のキーパーソンだったら机の中心に陣取り入ってくる人を観察する。会議が交渉事である場合、部屋に入る前から駆け引きが始まっていると考えていいからだ。

美和のすぐ後に社長が入ってきた。雄一は社長が座るのを見届けると、後から来たふたりに合わせて座る場所を変え、用意したかのように議題を口にした。

「メールでお知らせした通りです。先日他のバス会社の方から連絡がありまして、弊社のシステムについて質問がありました。技術的な部分は私が直接説明させていただきました。相手側は私のことを知っていたようで、商工会議所で聞いたと言っておりました。美和ちゃんが話したのかな。相手側の要望として弊社のシステムを導入したいとのことでした。導入の条件について、その場では特に話をしてません。どのような条件がベストか私にはわかりませんが、提案はあります。無償でシステムおよびそのコンセプトを供与し、ソフトウェアはオープンソースとしたいんです。但し唯一の使用条件として、バグの発見や改善を伴うソフトウェアの改変などについては、開発元すなわち弊社に報告義務を課す、としたいと思っています。この条件でいいかどうか、皆さんにご判断いただきたいと思っています」

「ビジネスの話ね。他の会社が興味を持ってくれるのはいいことだわ。でも、ちょっと待ってよ。せっかく苦労して作ったんだから、お金をもらってもいいと思うけどオープンソースなんて財産をただであげるようなものじゃない」

「僕はこのソフトウェアでお金をもらうのは反対なんだ。元々これは社長の了解のもと、公共交通機関であるバスビジネスの利便性を図るために作ったもので、これを販売するという考えは無かった。興味を持ってくれたことは素直に嬉しいし他の会社も使ってくれるということは願ったり叶ったりなんだけど、ロイヤリティには抵抗がある。つまり権利化すると必ず問題が出てくると思うんだ」

「どんな」

「まず、互換性の問題がある、恐らくそのままでは動作しないからカスタマイズが必要だと思う。相手からの依頼なら追加作業の部分についてはお金をとって対応してもいい。しかし、その後の面倒は見ることはできない。パソコンで動作する程度のソフトウェアは売りっぱなしでもいいけれど、大規模システムでは必ず問題が起きるから業者とメンテナンス契約するのが普通なんだ。でも僕は運転手だから対応できない。お金をもらっておいて、売りっぱなしっていうのは僕は嫌だ。それと僕の大学での研究内容でもあるんだけど、ソフトウェアの価値は価格と関係性がなくシェアに比例するんだ。どんなに価格が高くても、市場で大きなシェアがあれば互換性のためにユーザーは購入せざるを得ない。その逆で、僕たちの会社の今のシステムはシェアがゼロに近い。だから市場の価値は無いに等しい。もう既に社長と話をしているんだよ。いずれ他社が僕のソフトウェアを使って同じようなシステムを構築すると思う。そうなるとソフトウェアの価値は上がるんだ。商品化の話はそれからで良いんじゃないかな」

まるで議論する余地はないかのような雄一の説明に、美和は納得がいかなかった。しかも既に社長と話をしているということが、募り始めた不満の炎に油を注ぐ結果となった。

「でも、今はまだ同じようなものがないから価値があるんじゃないの。それに開発費って言葉もあるでしょ。なんで貰っちゃ駄目なの」

「確かに開発に時間はかかってる。でもそれは本来の運転手業務の合間にやったことだし、開発費として算出できないよ」

「わかってる。そうじゃないの。ちょっと考えさせて。頭が混乱してきた」

そう言うと美和は他の打ち合わせがあると言い残して会議室を出ていった。

「あれは母親に似て頑固だから。しばらく考えさせた方がいいな」

社長は深く息を吸い小声でそう言った。

その日の夜、美和は夢を見た。小さい頃、家族で森の公園に遊びに行ったときの記憶だった。梅雨の晴れ間、太陽に照らされて蒸発する今朝までの雨が森独特の臭気と伴に鼻孔を通過して、何だかくすぐったい感じがしたのを覚えている。駐車場から公園の入口までの間、美和は道路と駐車場との境界にある塀の上を、歩道を歩く父親と手をつなぎながら歩いている。塀は人口ブロックで出来ていて、その上は子供一人が歩けるのがやっとの幅だった。ゆっくりと慎重に、子供が落ちないように歩く父親の手を引っ張り美和が言う。

「お父さん早く、早く」

その公園は山里の更に奥にあり、自然観察を目的として整備された。大きなナナフシが間近で見ることができることで有名だが、あまりの場所の不便さに都心から訪れる客はまれだった。バブルの時代に建てられた他の施設と同様、洋風で絢爛なビジターセンターが生い茂る雑草と共に、長い間手入れされないまま朽ちていく様相が感じられる。

初老の女性係員に案内されてビジターセンターから園内に入ると、常緑樹が生い茂る森が広がる。眼の前にある沼に沿って、小道が左右に延びている。生き物たちの楽園にふさわしく、市街地ではまだ季節外れであるトンボが沼の水面すれすれに滑空しているのが目に入った。小道は左右それぞれ看板によって名前が明示され、そこには中継地点までの距離が書かれていた。距離は異なるものの、2つの看板には同じ広場が中継地点として設定されており、母親はそれを見て今朝早起きをして作ったお弁当がその場所で家族に振る舞われる様を想像し、言った。

「わんぱく広場ですか。木陰があるといいですけれど」

美和には弟がいる。そよ風のような母親の独り言を耳にした美和は、ぱっと振り向き母親と弟を見た。弟は母親と手をつないだまま、美和と目を合わせた。その瞬間、弟がまるで母親を自分のものだと主張するかのように母親の手を強く握りしめたような気がした。美和は気づかないくらい小さかったかも知れないが、しかし実際は気づかないということを気づいていて気づかないふりをしている自分の感情にきゅっと心が縮む気がした。そして美和は何時もの通り自分の手を強く握る。父親は美和の変化に気づき手を握り返す。家族はそれ以上何も言わずに、距離の長い方の小道を歩き始めた。

舗装はされていないが、道は広く歩き易かった。ところどころ砂利と砂で水たまりが出来ないように修繕されているのがわかる。この道は、ビジターセンターの周辺と比べると沿道の茂みが程よく刈り入れされており歩行の邪魔にならないよう整備されていた。美和たちが歩く小道からは、周辺へと更に細い道が広がっている。矢印型の行き先案内の看板があるにもかかわらず、人が立ち入らないとみえてそれらの細い道はあまり整備されていないようだ。それを見て美和は、ビジターセンターで人と動物の共生について書いてある文章を思い出した。そこには、人間が野山を切り開き住みやすく整備してしまうことで動物がいなくなった、と書いてあった。

初めて見る昆虫や綺麗な花を見る度に感嘆の声をあげる美和と対象的に弟は無口だった。小さい男の子特有の、表情には出さずに恐怖と好奇心の入り交じる複雑な感情に浸っているようで、明らかに母親に手を引かれているように見える。しかし膨らむ好奇心にバランスを崩され、高鳴る心臓と血流はみるみる彼を躍動的にした。

「あ、オニヤンマ」

大好きな昆虫の後を追って走り出す弟。その後を急いで追いかける家族。日本最大の蜻蛉がこちら側から向こう側へと沼上を旋回したと同時に、見送るように弟は立ち止まった。忙しい父親の呼吸が聞こえ、突然走り出した弟の無事に安堵する母親の様子を見て、楽しくなってくる美和。小高い道の先には開けた場所が確認できる。あれがわんぱく広場ね、と考えると不意に今日のお弁当が気になりだした。そして、目が覚めた。

しばらく目を開きながら夢の回想をしていた。不思議なくらいはっきりと覚えている。久しぶりだわ。それよりも、この懐かしい気持ちは何だろう。幸福感というよりは、一体感と言ったほうがしっくりとくる。家族を全身全霊で信頼していて、何一つ迷うことを知らなかった頃の。私は何時から疑うことを覚えたんだろう。大好きな家族や、仲間なのに。

次の朝、雄一が始発バスの準備をしているところに美和がやってきた。

「いいわ。無償でいきましょう。オープンソースの利用条件について詳しく説明してくれる」

突然の申し出に雄一は驚いた。しかしいつも通りの冷静な美和の表情を見て全てが理解できたような気がした。過去に同じ場面を経験している。

「ありがとう、美和ちゃん」

7-5.

水曜日がやってきた。今日は隆の10歳の誕生日だ。助手ではあるが、彼が運転手の職業体験をする日でもある。園田さんから鍵を引き継いだ僕を見て、美和ちゃんが言った。

「今日でしょ。いよいよね。後で、あの子がどんな表情をしたか聞かせてね」

口元はにこやかにそれでいて刺すような真剣な眼差しが、若干のアンバランスを感じさせる。同時にまるで弓道の大会で的の中心を射抜いたかのように隠していた心を見透かされた気がした。実際、初めてのデートの時のような不安と期待でいっぱいなのは間違いなかった。

「わかった。後で報告するよ。じゃ、行ってきます」

軽く敬礼して事務所を後にした。

昨日が国民の祝日ということもあり、乗車客は少なかった。時折お年寄りか、母親と子供の家族連れが乗ってきては下りていく。普段と変わったところと言えば、大多数の子どもたちが平べったい紙袋をぶら下げていることだった。その子達はバス乗った途端一斉に袋の中を覗き始める。

「千歳飴。七五三か」

意識せず、つぶやいていた。不思議と自分が子供のときの記憶より先に、5歳の頃の隆が気になった。隆は5歳のとき神社にお参りをしに行ったのだろうか。フォトスタジオで衣装を借り、写真を撮ってもらったんだろうか。千歳飴を買ってもらった、その時の表情はいったいどんなだったのだろう。それを見た両親の気持ちは一体。

隆が待っている停留所に近づいてきた。打ち合わせの通り、彼は運転手の制服を着ている。袖がかなり長かったと見えて、手元で何度も折り返していることが遠くからでもわかる。彼が、できる限りの満面の笑みを浮かべているのも。母親の玲子はいつもと同じ表情だった。すっきりとした顔立ちに不安そうな印象を受けるのは眉間の皺のせいだろう。くっきりと浮き立たせるように、一本筋に描いた眉毛が一層そのことを際立たせる。不安そうに見えるとはいえ、子供が喜ぶ様子を嫌がる親はいない。すばやく車椅子を移動できるように何時もは隆の後ろに立ちハンドルを握る手が、今日に限っては横に並んだ隆の手を握っている。力強く、雄一にはそう見えた。

ハザードランプを点灯し、バスは停止のプロセスに入った。サイドブレーキを引き、バックミラーを確認し乗車支援の車内アナウンスをすると、慎重にドアを開き雄一はバスから下りた。サイドミラーから社内の様子が伺える。お菓子に夢中になっていた子どもたちの視線が一斉に隆に集まるのが判る。今日は隆にとって特別な日だが、バスは通常運行。自分に言い聞かせ、雄一はバスを下り親子の方へ歩いていった。

「お待たせしました。それでは参りましょう」

「宜しく、お願いいたします」

いつもの丁寧な挨拶に、若干の忌憚さが加わり一層の重みが感じられる。しかしその表情が何時もより朗らかに感じられて安心した。2人の動作を目で追う隆に近づく。

「さあ隆くん。今日君は一日運転手だ。安全運転で、お客様に安心して乗ってもらおう」

彼は笑みを湛えた口を一文字にし、頷いた。

車椅子を優先席に固定すると雄一は準備してあったSサイズの帽子を隆に被せた。職業訓練のための子供用の帽子は在庫が切れていたが、雄一が自費でオーダーしたものだった。防虫剤の匂いがする、ピカピカの帽子。誕生日プレゼントのつもりだった。帽子のことを話していなかったため玲子は戸惑っている様子だったが、にこやかに軽く会釈する雄一を見て納得したようだった。深々とお辞儀をする彼女を背に運転席へ戻りエンジンをかけると、ウィンカーを出し大きな声で言った。

「発車オーライ、出発進行!」

その瞬間、玲子は今まで見たことのない息子の行動に驚いた。右手をゆっくりと上げたかと思うと、右目の眉付近で固定している。どこで覚えたのか、雄一の掛け声に敬礼しているつもりなのだろう。こんなにはっきりとした笑顔も始めて見た。彼女は次から次へと溢れ出る涙を止めることが出来ないばかりか、咽ぶ声を押し殺すのがやっとだった。

8.真実

8-1.

「油断できないわね」

手に馴染みやすい肌感の、お気に入りのステアリング。父が知り合いの自動車工場から貰ってきたやつだ。それを握りながら美和は思った。ソフトウェア提供に関する東邦交通との話し合いの帰り道。出されるがままコーヒーを飲んだおかげでトイレが近い。モカベースのブレンドだったわね。キリマンジャロのほうが酸味が強くて好きなんだけど、美味しかった。ああいけない、早く会社に戻らなくちゃ。

上条交通は自社のソフトウェアを東邦交通が契約しているIT会社に無料で提供しソースコードも開示する。商業的な案件は交通会社2社間でやり取りをする取り決めだ。ソースコードを開示するとは言え、後々出てくる技術的問題点が何時どのように発生したのか追跡できるようにしておかないと効率が悪い。そこで技術的なやり取りについてはIT会社と直接交渉ができるように、秘密保持契約を3社間で取り交わしておくことが相手側から提案された。そこまでは想定内のことだった。

美和が警戒したのは交渉相手の高木 孝子である。会議の席上、彼女は上条交通が提供するソフトウェアの2次使用の可能性を示唆したばかりか、業界標準として各社に採用するよう働きかけるつもりだという。今回のケースではソフトウェアの2次使用は禁じていない。秘密保持契約は単に技術的やり取りの履歴に関する秘匿なので契約上問題はない。2次使用で類似ソフトウェアが増えたり、利便性が向上することは望ましい。また他の交通会社が使ってくれることになれば当初の計画通りだし、バスの利用者にとっても各社共通のサービスになるからメリットはあるはずと考えていた。ただ雄一と話し合っていたこの計画を、彼女がまるで我々の会話を聞いていたかのように言及したことが驚きだった。戦略の一致が偶然なのか何か他の目的があるのかはわからない。ちょっと腑に落ちない、と感じていた。

オフィスへ戻り、雄一に相談した。

「美和ちゃんの心配は判るよ。恐らくマーケティングに精通している人がいるんだね。新しいサービスは、仕組みが各社ばらばらだとお客さんが混乱するからね。その点を考えたんじゃないかな。僕たちと最終目的は一緒だから心配することはないと思うよ」

期待に反し、冷静な回答が帰ってきた。彼がそう言うのであれば、問題ないかな。

次の木曜日、孝子が提案した案件の話し合いが商工会議所で行われた。公共交通を担当する部会に東邦交通から議題が次のような題名で提出されたためであった。

「ユーザーフレンドリーな共通システムを目指して」

東邦交通から聡の代理として出席した孝子が案件を説明すると、次は美和の番だ。簡単にソフトウェアの機能とコンセプトの説明をすると、幾つか質問の手が上がった。回答できない質問は宿題として持ち帰ることになった。

ソフトウェアおよびITシステムが議題とあって、近隣のITサービス会社も出席していた。彼らからは無償のソフトウェアに対する売上の減少などの不安や不満が表明された。この問題については東邦交通と上条交通の契約やそのモデルケースとして示された。システムを採用するにあたり交通会社へのサポートとして彼らが契約をもらうことが推奨されたのである。

無償の共通システムが独占禁止法に当たらないか、という質問もあった。孝子は事前に知り合いの弁護士に相談しており、待ってましたと言わんばかりに弁護士とのやり取りを述べた。言うまでもなく、問題はなかった。

会議が終わる頃、ある交通会社から出席した一人が質問した。

「えー。すみません。素人質問なんですけど。せっかく作ったソフトウェアですよね。なんで無償で提供なんですか」

「はい、それについては私から説明します」

美和は立ち上がり、準備していた資料の説明を始めた。

「美和ちゃん、明日の商工会議所の会議のことなんだけど」

資料の準備をしていると、雄一が声を掛けてきた。パワーポイントの画面がいっぱいに広がっているスクリーンには、想定質問集というタイトルが表示されている。

「うん、なあに」

「明日の会議で、恐らく聞かれると思うんだ。その、どうして僕らが無償でソフトウェアを提供するかってこと。僕なりに回答を考えてきたから、それを使って説明して欲しいんだ」

「ありがとう。助かるわ」

「大きく分けて、理由は3つあるんだ。第一に、ユーザーの利便性。サービスの内容が同じでも、各社それぞれソフトが異なると見た目や使い方が違う場合が多い。ユーザーに混乱を与えると思うんだ。第二に、開発コスト。それぞれの会社が独自に開発すると会社の数だけコストがかかる。最後に互換性。これは、わかるよね。独自に作ったソフトウェアはそれぞれ相互に互換性を持たない。規格に則って作ったものでない限り、バラバラになっちゃう。互換を持たせるために追加ソフトが必要なんて、馬鹿げてると思わないかい」

この手の話になると声のトーンが上がってくることで雄一の気持ちがノッていることが判る。彼の得意分野だからだ。その単語の数々に対抗する経験も知識もない美和は黙って聞く他はなかった。話の筋は通っているし、何より最終使用者であるユーザーや他の開発者に対する思いやりが感じられて、美和には好意的に思えた。だから、他の選択肢を検討する必要もなかった。

「ありがとう。明日の想定質問集に加えさせてもらうわね」

「了解。それと、美和ちゃん」

「なに」

「ええと。いや、今じゃないんだ。この件が終わったら、少し話す時間あるかな」

「いつでもいいわよ。でも今日はこれを終わらせなくちゃ。母親と買い物もあるから早く上がるし。来週とかどうかしら」

「オッケー。よろしく」

小さい嘘だった。買い物があるのは本当だが、母親と一緒ではない。咄嗟に口から出た誇張が自分自身を驚かせた。一方でこの場を切り抜けたというだけの、安堵の気持ちが同時にまるで緞帳のように体を支配していった。雄一は明らかに意味有りげな切り出し方だった。それまでの話題とは打って変わって、まるで秘密を打ち明ける時のような。その変化に美和は、意識せずに反射的に反応してしまったのだった。

気にはなるけど、今はこの仕事を終わらせなくてはならない。必死で集中力を取り戻し資料をまとめ上げた。顔をあげると独りきりのオフィスの時計は、帰る時間を回っていた。

8-2.

「はい、上条交通です。お世話になっております。中毛新聞様ですか。何の御用でしょうか。はぁ、取材の申込み。そうですね。そのようなことがあったと、聞いております。本人にですか。誠に申し訳ありませんが、窓口は私になります。少々検討させていただけますでしょうか。来週の水曜日ですか、承知いたしました。本人に確認してから折り返し連絡させていただくということで如何でしょうか。それでは宜しくお願いします」

取材の申込みか。車椅子の親子の話を聞いて興味を持ったと言っていたわね。ちょうど乗り合わせたお客さんから情報提供があったみたい。広報担当として独断で動くことも可能だけど、まずは社長である父に相談しよう。順番としては初めに総務部長に相談すべきだけど、最終的に社長へのお伺いになるからその分時間の無駄ね。部長本人からも、過去案件の対策としてそのようにするよう言われてるし。もうずいぶんと前になるけど、会社のホームページを立ち上げる時に、総務部長と社長それと担当者との間で行ったり来たりのトラブルがあったって聞いてたわ。まだホームページが全盛でなかった時代に、予算を採ってでも他社に先駆けてホームページを立ち上げるべきだって総務部長に訴えた人がいたのよね。総務部長は社長に説明したけど上手くできなくて、一週間仕事にならなかったらしいわね。

その時の担当者は長谷川さん、だったかしら。私が入社する前の広報兼路線リーダーだったわね。明るく優秀な人で色々と教えてもらったわ。父もあの人の退職はとても残念だって言ってたっけ。結婚して旦那さんの転勤に付いていって辞めちゃったのよね。仕事は楽しいし、やりがいもあるから辞めたくないって言っていたのに。退職する直前の一ヶ月間は毎日のように営業の男の人と結婚するもんじゃないって口にしていたわね。結局鹿児島の営業所に旦那さんが転勤になっちゃって、送別会の時ずっと泣いてたな。子供もいないし彼一人で単身赴任させる訳にはいかない、親戚に顔向けできないなんて。あの時のお別れの挨拶には、はっとさせられたな。

「私は社会人になって初めて専業主婦になります。正直、社会に出るときよりも今のほうが不安です。自分の人生に後悔したくないとずっと思ってきました。自分に正直であることが本当の強さなんだとずっと思っていました。でも、でも自分で決められない人生もあるってこと、ものすごく感じています。受け入れることも強さなんだなって。今はそう思うようにしています」最後は言葉にならなくて、聞いてられなかったな。

取材の日、2人は美加の車で指定された場所に向かった。取材対象は雄一だが、リーダーとして美加も帯同することになったしたからだ。雄一は上司と部下という感覚はないものの、送迎されるという事に只々申し訳ない気がしてくるのだった。

「ごめんね、美和ちゃん」

「ん?送迎のこと?全然問題ないわよ。同じ会社だし、むしろ当然だと思うけど」

「帰りは僕が運転しようか」

彼女の表情が固まった。どう反応すべきか考えているようでもあったが、むしろ困惑に近い間の取り方が雄一を焦らせた。もしかすると小野寺さんと同様、気を使われることに違和感があるのかも知れない。

「ありがとう、気を使ってもらって。でも結構よ。この車で運転するの慣れてるから、何てことないわ。今日はあなたが主役だし」

横目で彼女を見る。真剣に前を向いて運転しながら、話す度にうっすらと笑窪が浮かぶ。それを見て本心で言っていることが判った。彼女の意見に全面的に従ったほうが良さそうだ。

「わかった。安全運転宜しく」

少し茶目っ気のある言い方で返すと、全てを承知したように「ふふっ、立場上そうね」と彼女は僕を横目で見て微笑んだ。

会社から出発して15分程度でインタビューの会場である新聞社のビルに到着した。減速した車から様子を見ると、通りに沿ってビルの隣に駐車場があるが区画がはっきりしないため新聞社の駐車場かどうかわからない。雄一があれこれ考える間もなく、美和は躊躇なくビル正面から見て左側隣の駐車場に車を乗り入れた。ビルとはフェンスで区切られているが、奥の方に社員用の通用口がある。

「美和ちゃん、ここが駐車場ってこと知ってた」

「え、いいえ。でも雰囲気からしてそうじゃない。来たのは初めてだけど」

小さい5階建てのビルだが、看板の装いから自社ビルであることが判る。古い洋館のようなレンガ造りで、所どころの壁の角に装飾の彫り物が風化している様子が見受けられる。ここが本社なのかな。

「地方紙だけど、下毛新聞って結構部数いってるんだって。うちの会社も従業員募集の広告を出す時はこの新聞社は外さないわね。ここは本社じゃなくて支店なのよね。前は銀行だった建物を買い取ったって聞いたわ」

まるで僕の心を読み取ったように、美和ちゃんがつぶやいた。タイムリーなつぶやきに驚くよりも、このビルの前の持ち主が銀行であったことに納得して言葉が造りだせない。

「へぇ。銀行」

「じゃ、行きましょうか。奥に通用口があるけど、正面から入ったほうがいいわね」

そう言うと、美和は軽快な足取りでビル正面入口へ向かった。

二重の自動扉を過ぎると受付があり、中年の女性が座っていた。忙しそうにしていたが、我々が入ってくるのを確認すると声を掛けてきた。

「いらっしゃいませ。ご予約がおありですか」

「はい、生活部の渡部さんと言う方と2時からインタビューの約束を」

まるでロボットのように機械的な受付係に、美和が応える。

「承知いたしました。しばらくお待ち下さい」

受付係は表情を変えずにパソコンの画面を確認し、受話器をとった。小声で話す彼女を見て雄一は、またたく間に既視感にとらわれ子供の頃家族で行ったある施設を思い出した。

東京の湾岸にあるその施設は、文部科学省の外郭団体が運営しており日本の科学の発展を展示を通して伝えるためのものだった。最先端の機械、映像技術、それらの仕組みや宇宙ステーションの模型などが展示してあり、子供の好奇心を刺激するのに十分だった。その中にはロボット技術に関するコーナーもあり、人と会話できるロボットの展示があった。雄一は受付係の女性の動きを見て当時展示してあった女性型の受付ロボットを連想したのだった。

8-3.

しばらくして雄一が我に返ると、階段の手すり越しに受付の女性に話しかける人がいた。

「渡部さんかしら」

美和の呟く声に励起されるように現実に引き戻された雄一は、ポケットに入れていた手を取り出しズボンの縫い目に沿って密着させた。

「こんにちは。渡部です。わざわざお越しいただき恐縮です」

軽い会釈の後にこやかにそう挨拶した彼女は、胸ポケットから名刺を取り出し両手で持ち直すと慣れた動作で2人に差し出した。

「頂戴いたします。上条交通の伊藤 美和と申します。初めまして。本日は木村の取材に同席させていただきます。宜しくお願いいたします」

美和は名刺を受け取り、自分の名刺を差し出した。

「同じ会社の方ですか」

「はい、そうです。木村が所属するグループのリーダーをしております。弊社の広報担当でもあります」

「ああ、電話に出られた方ですか。わかりました。宜しくお願いいたします。こちらが木村さんですね。渡部です。宜しくお願いします」

「はい。宜しくお願いします」

「それでは、お部屋に案内いたします。こちらへどうぞ」

言うが早いか、彼女はそのまま受付の脇を通り過ぎ後方にある廊下へ歩いて行った。廊下を臨むそれぞれの部屋はホテルような構成になっており、進行方向に沿って両脇に幾つものドアがある。ドアにはそれぞれの部屋の名前が目的別に貼ってあった。応接室、会議室、プロジェクトルームなどである。渡部はそのうちの一つのドアの前に立つと言った。

「すみません、ここでしばらくお待ちいただけますか。今日の取材ですが、木村さんだけだと思っておりまして。伊藤さんが同席していいかどうか、上司に確認してきます」

「わかりました」

深くお辞儀をして、吸い込まれるように渡部さんは部屋に入った。想定外の待ち時間。雄一と美和はお互い隣同士に並んでじっとドアを眺めていた。雄一の聞こえるか聞こえないかギリギリのため息に呼応するように、美和が言った。

「なんか私達、学校で立たされているみたいね」

「ホントだね」

応えるように雄一は返した。自分でも気が付かないくらい、自然に。

予想を大きく上回る時間が過ぎた頃、勢い良くドアが開いた。

「ごめんなさい。ちょっと時間がかかってしまいまして。あの、同席問題ないそうなのでお入り下さい。お待たせして申し訳ありません」

申し訳なさそうに渡部さんがお辞儀をし、ふたりを部屋へ迎え入れた。いかにも応接室らしい革のソファーが、部屋に入るなり目に飛び込んだ。ソファーは低いガラスのテーブルを挟んで対になっており、濃い茶色の表面の黒光りが冷たさを感じさせる。

「こんにちは、生活部の松崎です。本日は宜しくお願いいたします」

窓際に立っていた男性が挨拶した。恐らく渡部さんの上司だろう。

「こんにちは、上条交通の伊藤と木村です。宜しくお願いいたします」

こうして取材が始まった。

「最後に、業界を代表して一言ございますか」

「路線バスという公共事業を通して仕事をさせていただき、その売上で生活しています。私達の使命はその恩返しだと思っておりますので、利用者の皆様にもっともっと便利に、快適にご利用いただきたいと考えております」

「ありがとうございました」

雄一の発言に、美和はまるで自分の父親といるような錯覚を覚えた。短い時間だったが、取材は無事終わり用意してあった質問は全て片付けられた様子だった。

帰り道の車中、美和は雄一の口数が少なくなっていることに気づいた。前方を凝視する目に何時もの輝きがない。

「木村くん、どうしたの」

「え、なにが」

「なにがって、不満そうだから」

「うん。取材ってもっと真実に迫るのかなって思っていたけど、そうじゃなくて用意された質問だけだったし、しかも作られたストーリーに従ったような感じがあって、ちょっと残念だったかな」

「仕方がないわよ。限られた時間だし。記事のスペースの問題もあるんじゃない」

「それは判っているけど、そうじゃなくて、なんかこう話し手の意思は関係無いっていうような雰囲気があって。ただ確認されただけって感じが」

言われてみると、そうかしら。美和は思った。異色の運転手さんということで取材されたこと。車内のアプリや、ポイント制など利用者のメリットがあること。一日運転手のこと。でも、本来の目的である社会弱者がまだまだ不便を感じていることを訴える。言われてみると本質に迫ってなかったかな。

誰しもが限られた時間で最大の効果を出す。理想の社会の姿だが果たしてそれが正しいのか。雄一の言葉に美和は何時までも引っかかっていた。

「こんな話があるんだ」

雄一が話を始めた。雄一が通っていた大学の助教授の話だった。

健康オタクというのは何処にでもいる、その助教授もそうだった。彼は数学科の所属だが、自身の専門よりも健康についてのウンチクを講義中学生に話したがった。彼にとって唯一の自慢は、その知識を毎日実践していることだった。家電や車と同じで、エネルギーがなければ人間は動けない。彼の理論によるとエネルギーは取得した分毎日使い果たすべきだというのである。そのため彼は毎日仕事が終わるとエネルギーを使い果たすためランニングに出かける。疲れ切って就寝し、翌朝睡眠によって回復し清々しく目を覚ます。このサイクルが何より重要なのだ、と主張してはばからなかった。

ある時、何時ものように彼は夜道を走っていた。住宅街にあるアパートに住んでいる彼のお気に入りのランニングコースは郊外のバイパス道路であった。繁華街のど真ん中を突き抜ける旧国道は何時も渋滞しており路側帯を走るのは危険だった。車線数も多く街灯付きの歩道が整備されているバイパス道路を選ぶのはごく自然だと言える。コースの折り返し地点である交差点を確認すると、彼はそれまで右を走る車と同じ方向に進んでいたバイパス道路を横切ろうと、その十字路で右に折れた。彼は渡りだした足元のゼブラゾーンと進行方向に見える歩行者用信号機の青いランプに安心し、何のためらいもなくランニングを続けていた。しかし、同じ青信号に急いで右折しようとする車に全く関心がなかったのは不幸だった。その車が自分をはね飛ばすことを知るのは、彼が今までにない大きな衝撃を左の太ももに受けたときだった。ノーブレーキで接触した車は彼を5メートル程跳ね飛ばした後、停止した。

「大丈夫ですか」

その言葉を理解することで、瞬時に脳内が覚醒されたかのような感覚を覚えた。ほんの僅かな時間だが、今まで意識を失っていたことに気づかされる。「大丈夫なわけない」頭の中で誰かがそう呟いた。声には出なかった。同時にパソコンのスイッチを今オンしたかのように、頭の中で車と衝突してからの記憶が初期画面のようにフラッシュバックされた。整理されていく記憶についていくように、理性も起動していく。そうだ、今俺は道の上に倒れている。このままでは危険だ。歩道に移動しなくては。何かが、そう体を促す。左足に激痛を感じつつも、彼は這うように歩道に移動する。加害者が何かを言っているが耳に入らない。歩道に倒れ込んでから、やっと加害者と話をする気に彼はなった。

加害者は背が高く痩せ型の中年男性で、作業着を着ており仕事帰りの様子だった。

「大丈夫ですか」

「ええ、なんとか。体中が痛いです」

「病院へ行きますか」

「はい、お願いします」

診察を受けて判ったが、顔面から地面に倒れたらしく顔中擦り傷で血だらけだった。顔を中心とする外傷の手当が一通り終わってから、他の部位の診察が始まる。脳のCTスキャン、足の打撲、首の鞭打ち症の確認であった。

病院は、事故現場から数百メートルの同じバイパス沿いにあり救急窓口があった。歩いて病院に入ったが、交通事故でしかも顔中血だらけの彼は救急対応の対象となり専門医の部屋に通された。

「綺麗に剥がれちゃってるから、跡は残りませんよ」

顔面の擦り傷に薬を塗りながら、その専門医は慣れた口ぶりで説明した。安心させるつもりなのだろうが、当事者としてはポジティブに聞こえない。傷の治療を終えトイレで鏡を見ると、そこには映画でしか見たことのないミイラがいた。

「それで、どうしたの」

結論を急ぐように、美和が聞いた。

「数日後、警察から事情聴取の案内が来たのさ。警察なんて行ったことないから助教授慌てちゃって。後から冷静に考えると、誘導尋問みたいだったって。青信号で横断歩道を渡っていたのに歩行者も安全を確認すべきとか、落ち度があったみたいな言い方をされて。始めから加害者への訴訟等で余計な手間を掛けたくないという姿勢だったらしいんだ。納得できないって、言ってた」

「ふうん。よくある話ね。行政サービスもそうだけど、本人がこうしたいっていう意思がないと何も進まないのよね。だから事前に調べることがとても大事よね」

「だから、さっきのインタビューもそんな印象を受けたんだ。事前に筋書きが用意してあって、質問を受けただけのような。僕が何か喋ったの最後の質問だけだと思う。あとはハイとしか言ってない」

「そうね」

美和の相槌を最後に車内の空気が止まった。その空気をエアコンがただ循環させていた。ふたりは次の会話のきっかけになる変化をあちこち探したが、見つけられなかった。

事務所の駐車場に到着し、美和が車のスイッチをひねりながら言った

「木村くん、こうしない。今日の取材だけど記事にするのは止めてもらうの。インターネットとか、どこか限定した場所に掲載してもらうとかどうかな。納得できないものに、名前を載せるっておかしいでしょ。どうかしら」

驚きながら考えている雄一の表情。目の輝きが次第に戻っていく。

「ありがとう。そうしてもらえると助かるな。ごめんね美和ちゃん」

謝らなくてもいいのよ。そう思った。美和は雄一が元気になっただけで満足だった。

8-4.

太く静かな夫の寝息に対して隆の寝息は小刻みでか細いが、私にははっきりと聞こえる。まるで声帯というパイプを通過してきたと主張するかのように。生きている証である規則正しいそのリズムを交互に聞きながら玲子は掛け布団を肩まで覆い、忘れられていたかのように足元に畳まれている毛布を弄り体に密着させた。夫とはもうずいぶん前から別のベッドで寝ている。何時もの通り、明日早くに出社するからと言う理由で彼は夜の9時過ぎにはこの部屋に籠ってしまった。夜に支配された街は、定期的に遠くから聞こえる電車の音だけに耳を澄ましている。それも聞こえなくなった頃にやっと玲子は寝室に入ることが出来た。夫がつい先頃寝入ったことは寝息で判る。ゆっくりすぎて、薄い霧のようだ。隣の部屋で寝ている隆のそれと、大差ない音量。食事後の短い家族団らんを経て、夫が部屋に籠もるようになってから寝るまでの間にお互いに話すことはもうずいぶん前から無かった。

隆の部屋と夫婦の寝室との間には立て付けの良い白木でできた重厚な引き戸があるが、完全に閉めることはない。隆の微かな呼吸に時折含まれる異変に気づくためである。病院から渡される難解な解説書を夜通しで読んだ日でも、玲子は隆の変調に確実に目を覚ます。その度に隆の部屋へ行っては彼の表情を伺い、布団を掛け直す。安心しきって眠る隆の表情を見て、一日の疲れが抜けていくのを確認し体が求めるままに眠りにつくのが日常であった。

今日病院で言われたことを、眠くなる前にもう一度頭の中で反芻する。担当医から、最近の出来事について質問があった。いつもの体調診断と機器のメンテナンスの後だ。彼の感情面で何か大きな出来事が無かったか、ということだった。あたかも理由のありそうな質問に対して、時間をかけて戸惑いを打ち消しながら孝子はできる限り丁寧に全てを話した。バスでの通院に切り替えたこと。若い運転手さんとの出会い。将来の夢。10歳の誕生日プレゼントで一日運転手になったこと、等。そうですか。と無表情に答えたかと思うと、医師は横に立っている看護師に視線を向け、微かな頷きを確認すると机の上に開いていた隆のカルテに滑るようにペンを走らせた。