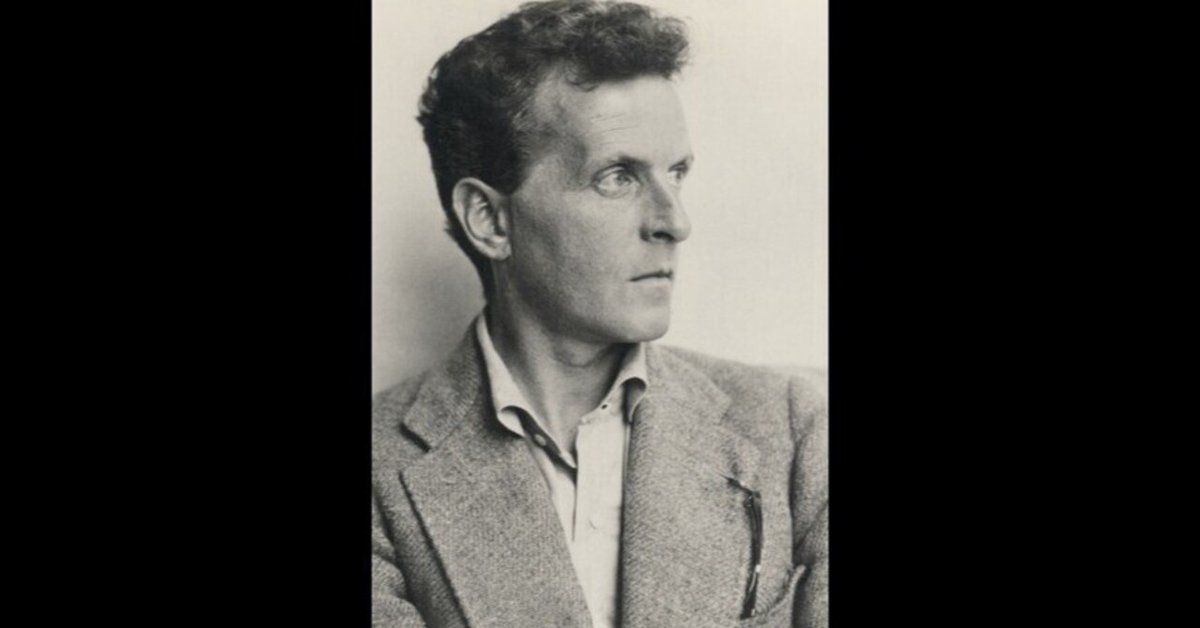

◆読書日記.《ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』》――その4

<前の記事>

◆読書日記.《ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』》――その1|オロカメン (note.com)

◆読書日記.《ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』》――その2|オロカメン (note.com)

◆読書日記.《ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』》――その3|オロカメン (note.com)

<2024年7月3日>

ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』を読んでいると、どうも「世界は論理でできている」とでも言うかのような内容が出てきて、そういう所にぼくは以前から困惑していた。

例えば「3.03 われわれは非論理的なるものを思考することができない。さもないと、われわれは非論理的に思考せざるをえないことになろうからである。」といった命題を見せられると、ぼくなどは首をかしげてしまうのである。

これは、贔屓目に解釈してみれば、非論理的なものは「想像」する事はできるが、「思考」する事はできない……という事ではないか、と言う風に解釈できなくもないだろう。

つまり、ウィトゲンシュタインが「語りえないこと」として想定していた「美学、倫理、宗教」といった形而上学的な問題は、「思考」ではなく「想像」的な行為であって、非論理的な頭脳活動は全てそちらの「想像」につながる世界であり、ウィトゲンシュタインが想定していた「論理的空間=世界」とは「別世界」だ、という事なのかもしれない。

(余談だが……ウィトゲンシュタインが「語りえないこと」として想定していた「美学、倫理、宗教」というのは、そのままイマニュエル・カントの主著たる有名な三批判書のテーマに当てはまるものだと言う事に今更ながらに気が付いた。

三批判書のテーマとは「宗教=純粋理性批判」であり、「倫理=実践理性批判」であり、「美学=判断力批判」である。

つまり、ウィトゲンシュタインは『論考』一冊で、暗にカントの主著である三批判書の内容を全て「無意義」だと切り捨ててしまったわけだ。

なるほど、『論考』が伝統的な哲学を根本から変革しようとした哲学書だと言われるわけである。)

何より、芸術を愛するウィトゲンシュタインが、論理以外のイメージや想像の世界を「存在しない」かのような形で、真っ向から否定するという事はないだろう。

これも以前からぼくが主張しているように、芸術や神といったものは「論理」によって踏み荒らされるべきものではない「聖域」として守られるべきである……という考え方に基づいているのではないかとも思える。

例えば、『論考』で扱っている「論理的空間」の範囲内に、芸術である「絵画」は含まれるのかどうかという問題について、『ウィトゲンシュタインはこう考えた』の著者である鬼界彰夫は次の様に説明している。

絵画と言語は、我々に無限な意味を与えることのできる二つの形式である。絵画は意味を持ち、何かを語る。しかし絵画の意味を限定することも、語り尽くすこともできない。それは、絵画の「語り」と「意味」が、言語とは別の次元に存在し、絵画の伝える「思考」が論理空間には存在しないものだからである。論理空間が可能な思考と存在の限界であるとすれば、絵画の意味とは思考可能な宇宙の内部でないところに存在する何かなのである。絵画は意味を持つが、我々はそれを思考できない。絵画は論理を有しないが故に論理空間と無縁であり、まさにそのために言語と思考によって尽くせない意味を有するのである。純粋な絵画は無限の意味を内包する。他方、語られた言葉はどのように短いものであれ、思考の全宇宙とともに与えられる。語られた言葉について考えるとは、思考の宇宙の中の一つの論理的場所について考えることであり、その場所から無数の思考の場所へと伸びる経路について考えることである。言葉で何かを語るとは、無限に広がる思考の経路への入り口を示すことなのである。

鬼界彰夫の絵画と言語との関係性の説明は非常に分かり易い。これによって、『論考』における「思考」というものの範囲が何に基づいているものなのかという事がはっきりする。

ウィトゲンシュタインが『論考』で述べている「思考」というものは、あくまで物理的な世界の、論理的に語る事の出来るものの範疇を言っているのであって、グラフィカルなイメージであったり、物理的には存在しないものへの想像力といったものについては「言語の限界」外だ、というわけである。

ここで疑問を覚える方も多いのではないかと思われる。

「それでは、ウィトゲンシュタインが『論考』で語っている「思考の限界」「言語の限界」というものの範囲は、随分と狭いのではないか?」と。

これについては、ぼくが考える限り「まさしくその通り」としか言いようがない。

何しろ、上に「余談」として書いたように、ウィトゲンシュタインはカントが長大な分量の三批判書で検討したテーマ「美学、倫理、宗教」といった問題の範疇については、「語りえないこと」として「無意義だ」と切り捨ててしまっているのである。

だが、ここで注意が必要なのは、これは何も「美学、倫理、宗教」といったものをウィトゲンシュタインが「否定」しているというわけではない、という事だ。

まず第一に、ウィトゲンシュタインは芸術に親しんだ人間なだけあって、音楽や絵画を否定するような学説を立てるようなタイプではない。

彼にとってみれば「絵画」を「言語」で説明する事はできないし、「音楽」を「論理的」に推論する事は出来ないと考えた……といったイメージで『論理哲学論考』の内容を捉える必要があるのかもしれない。

最近『論理哲学論考』を読んでいてぼくが思うのは、『論考』の論理学で言及される「論理的空間」というものは、「論理的な推理」の極北である推理作家エラリイ・クイーンの推理小説に出てくる世界観を想像してみると、納得しやすいのかもしれない、と。

エラリイ・クイーンの小説に出てくる名探偵エラリイは、過去に起こった事件について、いま与えられている手がかりを組み合わせて、その当時に起こった状況を「論理的」に再現する事で犯人を割り出すという事を行う。

この「エラリイの推理中の世界観」というのが、非常に『論理哲学論考』的な世界観ではないかと。

エラリイが推理の中で再現する世界観には、「架空の生物」や「神」といった存在は、あらかじめ排除されている。イメージや空想の入り込む余地のない世界だ。

超常現象的な力学が発生した……といったような事態は「想像」する事や「論理的に想定」する事はできなくもないものの、そういった可能性を推論する事は「無意味」として排除される。

厳密に、形而下で発生している現象のみが彼の「推論」の範囲の中で「語る事の出来るもの」としての対象となりえるのである。

現場に存在していた物理的な手がかりこそが、エラリイの推論の中に存在を許される「推論の対象」であり、そういったもので構成された総体が「世界」を構成する。

そう考えれば、この「推理小説の名探偵が試みる推論上の世界」の中では――そして『論理哲学論考』の世界観でも排除されている――「美学、倫理、宗教」といったものは、「論理的な手がかり」として「語りえないもの」とされると言えるだろう。

これならば、冒頭に挙げた『論考』の「3.03 われわれは非論理的なるものを思考することができない。さもないと、われわれは非論理的に思考せざるをえないことになろうからである。」といった断定的な命題でも、さほど違和感は抱かないのではないだろうか。

◆◆◆

「その1」から書いている事だが、今回ぼくが個人的に試みているウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む試みは、光文社古典新訳文庫・丘沢静也/訳『論理哲学論考』、ちくま学芸文庫・中平浩司/訳『論理哲学論考』という二種類の訳本と、『論考』の内容を解説する野矢茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』の三冊を同時並行的に読むという形で行っている。

で、読んでいてふと思い出したのだが、自分の蔵書の中に、他にもう一つ『論理哲学論考』を訳している本があるという事であった。

それが黒田亘/編『世界の思想家23 ウィトゲンシュタイン』である。

この本を今回同時並行で読むものの中に入れなかったのは、本書がウィトゲンシュタインの書いた原稿の「抄訳」という形で部分的に訳されたものをまとめた本だったからで、『論理哲学論考』についても全編を訳しているわけではないからであった。

この本は1978年という随分と昔に出版されたもので、ウィトゲンシュタイン思想について、その時点での全体像をできうる限りカバーできるように、『論理哲学論考』や『哲学探究』などの、その時点で出版されていたウィトゲンシュタインの著作から重要点を抜き出して訳出し、著者の解説などを加えて一冊にまとめたものであった。

ウィトゲンシュタインの著作は、とにかく切り抜き易い。何しろ、彼の書いたそのほとんどの文章が、もともと短い文章として小分けされて番号が振られているからである。

だが、『論考』のようにウィトゲンシュタインが自分の文章にわざわざ番号を振って配置したのは、彼の思想にとってその順番や番号の配列は非常に重要だからで、彼の後期思想を「著作」という纏まった形で出版するのを困難にさせたのは、その配列が困難を極めたという部分もあったからだとさえ言われている。

そこまで文章の順序に拘ったウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』を、他者が更に切り刻んで別の配列に変えてもいいのだろうか、という所は疑問であった。

つまり、45年以上前の古い解説書であり、訳出の方法に疑問があった――というこの二点において、ぼくは黒田亘の本をあまり信用していなかったわけである。

しかし、久しぶりにこの本を開いて著者の解説部分を読んでみたところ、なかなか面白い記述もあり、これは自分の評価を改めて、本書も今回の読書の補助的な一冊として採り上げても良いのでは、と考えたのである。

『論考』の抄訳については、著者が自ら訳しているので、そういった点ではまた新たな視点での翻訳を見れるという利点がある。それに、この抄訳は著者が『論考』の命題群の中から纏まったテーマのものを幾つか抜き出してきて「世界」とか「対象」とか「分析の理想」等といった著者なりの副タイトルをつけているので、そういう意味でも他の『論考』の翻訳本とは違った視点の訳書となっているのが面白い。

特にぼくが興味深く読んだのは、「『論理哲学論考』が何故「20世紀に最も影響の大きかった哲学書だと言われるようになったのか?」という問題について、真正面から説明しているところであった。少々長いが、以下引用しよう。

『論考』という書物が辿った運命は、今世紀(※20世紀)における政治や学問の歴史と一体になっている。いうまでもなく、一九二〇年の末からウィーンを中心にして実証主義の運動を始めた科学者・哲学者たち――いわゆる論理実証主義者たち――にこの書が与えた影響は深く、大きかった。その人たちはやがてナチスに追われて世界各国に四散したが、彼らのその後の活動を失われたかつての中心に、ウィーンというヨーロッパの学問・文化の中心に、なお結びつけていた精神的紐帯のひとつは『論考』であった。全体主義的な国家理念や、それにつながる反理性・反科学の思想を反省し、あるいは告発する、という戦中・戦後の動きの中で、『論理哲学論考』という書名にかかる感情的な負荷がますます増大していったのも、また自然の成りゆきといえるかもしれない。

個人的な記憶を辿ってみよう。私は一九五〇年代のはじめに学窓を出たが、その頃『論理哲学論考』の評判を聞くときには、必ずといってよいほど、「論理実証主義の聖書」という肩書きがついていた。つまりこの本は、ラッセル、ホワイトヘッドの『数学原理(プリンキピア・マテマティカ)』が予想していた哲学の構図をきわめて緊密な体系に描き上げており、論理実証主義の根本教典ともいうべきものがこれである、と。そしてつぎのような解説が続く。ウィトゲンシュタインは実証科学が扱う経験的・事実的な命題と、論理学や数学のトートロジーとを分けた。すなわち、経験とつき合わせて真偽を決定される命題と、記号規則のみによって真偽が定まる命題とを峻別した。そして、このいずれにも属さない命題はすべて無意義である、と宣言した。したがって『論考』には哲学の命題に与えられる席はなく、伝統的な哲学の命題はことごとく無意義である。哲学は哲学的命題の体系ではない、すなわち「学説」ではない。それは言語批判の「活動」でなければならない。科学の言語の分析を通じて「明確に語りうるもの」の範囲を限界づけ、あわせて無意義な命題を最終的に排除することこそ哲学の課題である。――つまり、「語りえないことについては、沈黙しなければならない」という『論考』の追尾の一節も、まったく実証主義ないし科学主義の宣言にほかならぬもの、と解されていたのである。

『論理哲学論考』に対する当時の通念は、ほぼ以上のようなものであった。そして多くの人々が、ただ論理実証主義の運動に対する共感や反感のプラカードに入れる効果的な文字を拾おうとして、『論考』を繙いたのである。

ここに、ウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』によって世界の哲学界に与えた影響と言うものが簡潔に纏められている。

ウィトゲンシュタインは、フレーゲやラッセルを継ぐ記号論理学を、自然科学の方法論の正当性や論理の正当性に紐づけ、西洋の伝統的な哲学が採り上げてきた「形而上学的な問題」を「無意義」として排除した。

これによって哲学を形而上学的な問題から解き放ち、形而下的な「実証主義ないし科学主義」の問題とした。

この流れはナチスの台頭するヨーロッパ大陸を逃れ、イギリスやアメリカ等で主流となる分析哲学や論理実証主義の流れとなって多大な影響力を与えた。だから『論理哲学論考』は、「20世紀で最も影響力を与えた哲学書の一つ」になりえたわけである。

しかし、この影響の与え方は、今まで説明してきたように、ウィトゲンシュタインの考えとは全く逆の流れであったというのは明白であろう。

『論考』の影響は今も分析哲学などの流れに受け継がれているものの、結論を言ってしまえば少なくとも論理実証主義者らが理想とした、「論理的な純粋主義」とも言うべき考え方は、既に20世紀の内に挫折を余儀なくされてしまったのである。

例えば、上の引用文中にある「実証科学が扱う経験的・事実的な命題」ないし「経験とつき合わせて真偽を決定される命題」という部分については、ウィトゲンシュタインの『論考』の中では「4.05 現実性は文〔=命題〕と比較される。 4.06 この比較によってのみ文〔=命題〕は真または偽であることができる。というのも文が現実性の図像だからである。」「2.222 図像の意味と現実性とが合致するか合致しないかで、図像が真であるか偽であるかになる。」等といった命題によって説明されるが、この想定自体が既に決定的に誤っていたという点は後に明らかとなる。

因みに「経験的事実によって検証できる仮説」とは<プロトコル命題>と呼ばれるようになるが、論理実証主義者らは、このプロトコル命題によってのみ検証できる仮説のみが認められる、有意味なものだとした。

だが――、

しかし、これには論理的問題があった。検証可能な言明のみが有意味であるという言明自体が科学的言明ではないのだ。ならば、この言明自体を無意味とするべきなのだろうか? 論理実証主義者は、「これは言明ではなく規定である」と主張した。「科学から形而上学を排除する」といって活動を始めた彼らにとっては、なかなかに苦しい状況だ。

ウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』の1~3番台の命題群で執拗に設定しているルールというのは、「現実世界の事実を言語がどう表現しているのか」、「その言語のルールとして存在する「論理」という骨組みは言語とどういう関係にあるのか」……と、現実-言語-論理という別種の位相にあるものをそれぞれ紐づける作業だったと言えるだろう。

が、後に判明した事とは、「言語」というもののあまりの曖昧さであり、「現実」というものの計れなさなのである。

<科学的言明を客観的本質に還元しようとする試み>には困難が伴った。主観性(私にはこれが赤色に見えるが、あなたにはどう見えるだろう?)と方法論的プロトコル(いつ、どんな状況で観察したか)の問題に取り組む必要があったのだ。

シュリックは、ぞっとするとともに気づいたはずだ。プロトコル命題に観察者の主観性を取り入れたら、プロトコル命題からの推論はすべてあやふやなものになり、命題が真でない可能性が生じてしまう。

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889~1951)は後年、このナンセンスに切り込み、「客観的で、しかも揺るぎなく現実と一致した言語の構成単位をつくることなどできない」と否定した。言葉の意味は、それが使われている文脈によって変わる。言葉とは、話し手が<自分の頭にあるアイデア>を、聞き手の頭に伝えようとする手段の一つだ。だが、そのアイデアを完全に表現することなどできない。言葉は常に、<前提されている共有知識>に依存し、文脈しだいで意味が変わるので、伝達の過程でアイデアは必ず変化してしまうのだ。

ウィトゲンシュタインが指摘したこの困難さというものは、近代言語学の祖として名高いフェルディナン・ド・ソシュールが指摘した言語の多層性に、『論考』期のウィトゲンシュタインが気づかなかった点にも起因しているだろう。

「言葉とは、話し手が<自分の頭にあるアイデア>を、聞き手の頭に伝えようとする手段の一つだ。だが、そのアイデアを完全に表現することなどできない。言葉は常に、<前提されている共有知識>に依存し、文脈しだいで意味が変わるので、伝達の過程でアイデアは必ず変化してしまうのだ。」というガレス・レン&ロードリ・レンの指摘は、そのままソシュールの言語思想を現している。

つまり言語は、個人の心的な現象という側面と、個人間でやり取りされ「話す大衆」によって合意される社会的なものだという側面の、二つの側面があり、ウィトゲンシュタインが『論考』期で想定していたような論理的な純粋主義的な捉え方で捉えきれるものではなかったからである。

(※ちなみにフェルディナン・ド・ソシュールについて詳しくは、過去の拙稿を参照して頂いても良いだろう。)

そして、ウィトゲンシュタインがまさに『哲学探究』に至って、『論考』期に想定していた厳密主義を手放し、「日常言語」というものの曖昧さを分析する方向へ思想を変化させたのは、こういった言語や現実の曖昧さにあったのである。

因みに、上の引用文中でウィトゲンシュタインが言っている「客観的で、しかも揺るぎなく現実と一致した言語の構成単位」というのは、『論考』の中では例えば「要素命題」といった考え方で説明を試みているが、この「要素命題」というものを想定する困難さと言うものは、例えば野矢茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』の中では第六章「単純と複合」などでも詳しく解説しているので、興味がある方はそちらをあたってもいいだろう。

……と言う事で、いろいろと目移りしやすいぼくの性格のせいで、今回複数の本を同時並行で読む試みに、更にまた一冊副読本が追加されてしまう事になりそうだ。

◆◆◆

※以下、「◆読書日記.《ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』》――その5」に続く。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?