◆読書日記.《フェルディナン・ド・ソシュール『一般言語学講義』》

<2023年7月26日>

みなさんこんにちは。毎日暑いですねぇ。暑すぎて今回紹介する本も読了するまで2週間以上かかっちゃいました。まぁ毎年この時期に読んでいる分厚い課題図書は、読了するまで1~2か月かかる事も珍しくないんで、平常運転といっちゃ平常運転なのかもしれないですけどね。

ところで先日7月25日で「note」開始1周年を迎える事になったようです。意外に続くもんですねぇ。今後ともご愛顧のほど宜しくお願いします。

という事でフェルディナン・ド・ソシュール『一般言語学講義』読了。

定番の岩波書店の箱付きハードカヴァー版。翻訳も定番の小林英夫。『講義』を1928年に日本語訳した訳者による戦後再刷版である。

毎年この時期になるとその年に決めていた課題書に取り掛かっている。去年はサルトルの『存在と無』だったし、その前年はニーチェ『ツァラトゥストラ』で、その前はハイデガーの『存在と時間』といった具合に。

で、今年はソシュールである。

『一般言語学講義』は西洋思想史の中にあっても非常に特異な形態の本だと思っている。

言語学においても、ソシュールは「近代言語学の父」と呼ばれるほどの重要人物で、近代言語学を語る際にはもはや外せない重要な影響を与えた事でも有名である。

しかし、ソシュール自身はこの『一般言語学講義』の執筆には関わっていないのである。

この本は『講義』とあるように、当時ジュネーヴ大学でソシュールが行った講義の講義録なのだが、この講義録の執筆にはソシュールは関わっていない。

『講義』は、ソシュールの後輩にあたるシャルル・バイイとアルベール・セシュエが編集し、出版したものなのである。が、――これも更に「特異」と言わざるを得ないのだが――バイイとセシュエはこのソシュールの講義を高く評価しているものの、彼ら自身はソシュールの講義を聴講していないのである。

ソシュールは生前、一冊も本を出版しなかった。特に、彼の長年にわたる言語学に関わる思索の数々についても、この言語学に関わる原論的な一般講義を先任の教授から押しつけられなければ、おそらく公表される事もなかっただろうと思われる。

ソシュールが1906年から1911年にかけてジュネーヴ大学で行ったこの伝説的な講義が成立したのは、言語学教授ヴェルトハイマーが退任にあたって彼に、後任として一般言語学の講義を週2時間担当するよう要請したからであった。

ソシュールはこれを、いやいや引き受けたと言われている。

彼は言語学に関わる独自の「言語学の原論」的な理論をどう明快に説明したものか悩んでいたそうだし、その上この講義には言語学専門の学生だけでなく、初心者の学生も聴講にくる事になっている。

その辺の悩みについてソシュールは弟子に次のように告白しているという。

「…私はいつも一般言語学の講義には心を痛めている。…私は今ジレンマの前に立たされている。主題をその複雑な形のままで提起し、私のすべての疑念を告白すべきなのだろうか。しかしそのようなことをすれば、試験の対象となる大学の講義としては困ることになる。それではいっそうのこと、言語学者ではない学生の聴講者たちにもわかってもらえるような形で、簡略化した話をすべきなのだろうか。しかし、一歩進むごとに、私は良心がとがめて立ち止まらざるを得なくなってしまう。とことんまで行くためには、何ヵ月もそのことだけを沈思黙考する必要があろう。…」(ゴデル『原資料』)

言語学理論を構築する事に関するソシュールのこの手の苦悩と意欲を弟子たちは師から良く聞かされ、そして彼の行っていた一般言語学の講義の内容についても関心を抱いていたのだろう。

バイイなどはソシュールの言語の一般理論に関わる理論を聞いて、彼に速記録を出版するように勧めていたと言われている。が、ソシュールはけっきょく、彼の理論に関わるまとまった内容のものを執筆せずに亡くなってしまった。

バイイとセシュエがソシュールの言語理論の革新性を惜しみ、彼の理論の集大成的な内容であった『一般言語学講義』の内容をまとめるに至ったのは、ソシュールの死後であった。

この辺りの編集上の苦労を、『一般言語学講義』の成立に関わったバイイとセシュエが、この本の「初版のはしがき」に書いている。

このみのり豊かな授業をさいわいにも聴講することのできた人びとは、ひとりとしてそれが書物となって現れぬことを遺憾としないものはなかった。師の没後、わたしどもは、かたじけなくもde Saussure夫人から貸与をうけたかれの原稿のうちに、かの非凡な講義の忠実な・すくなくともものになりそうな写し絵を見出せるものと期待していた; わたしどもは Ferdinand de Saussure の手控えと学生のノートを突き合わせさえすれば、ぞうさなく公刊できるものと予想していた。わたしどもの失望は大きかった: 門下生らの筆記に相当するものが、皆無ないしそれに近かったのである; F de Saussure はその日その日に論述のメモを走り書きした草稿を、片っ端から破り捨てていた! 机のひきだしにみつかった下書きも、そうとう古くて、無価値とはいえぬまでも、これを利用して三回の講義材料と照合のしようもなかった。

という事で、けっきょくバイイとセシュエはソシュール本人のメモ書きや原稿といったものを見つける事はできなかった。

そのためこの講義の内容を複数の聴講者のノートから構成し再建を試みて編集したのが、本書『一般言語学講義』の内容なのである。

つまり、本書の内容はソシュール本人の筆によるもの……と考えるには、二重の屈折を経てしまっているという条件がつきまとう。

本書はソシュールの講義を聞いた聴講生というフィルターを通り、生前のソシュールとの交流を持っていた弟子たちの印象等のフィルターを再度通り抜けて作りあげられたものなのである。

それだけではなく、ぼくが読んだ岩波書店版『一般言語学講義』は、小林英夫という日本の翻訳者の「翻訳」というフィルターにもかけられている。

(実際、日本における言語学史上有名な所謂「時枝論争」は、時枝が、ソシュールの「entite【本質体】」という考え方を小林の訳語「実在体」として理解した事から来る誤りである(服部四郎)と指摘されていた)

そういう内容だからこそ「ソシュールの考え方のクセや傾向はどのあたりにあったのか?」という見方で本書を読んでも、巧くその部分にピントを合わせる事はできない。

概念というものは、「あらすじ」で理解しても「要約」で理解してもじゅうぶんではなく、「言葉」そのものに現れるものだからでもある。

言葉の中に流れている文脈という「思想の流れ」に直に触れなければ、その人本人の思想傾向というものは、けっきょく間接的にしか理解できない。

人間は基本的に自分の思考を「言葉」によって深めていく。特に理論的な思想を構築する際においては、言葉以外ではほぼ不可能と言ってもいい。「言語」に関する思想においては、それはなおさらであろう。言葉は人の思考の流れそのものと言っても良い。

そう思うからこそ、ぼくは様々な入門書や解説書を読みながらも、けっきょく最終的には本人の書いたものに当たらなければ「その人の思想に触れた」という気持ちがしないのである。

そう考えても、上に説明して来たようにこの『一般言語学講義』で「ソシュール的な考え方」を理解しようというのは無理がある。

ソシュール的な思想のエッセンスは味わえるものの、本人の思想傾向を幾分なりとも理解するには、やはり後年、ソシュールの残した原稿の研究が進んでからのソシュール思想の解説本を読みながらピントを合わせて行くしかあるまい。

そう考えると、ぼくの今年の課題であるソシュールの研究は『一般言語学講義』のみで終わるものではなくて、その他様々な解説書や研究書を合わせてやっと終了するものだと思ったほうがいいかもしれない。

今年まだ手を付けていないソシュール本に相原奈津江『ソシュールのパラドックス』やジョナサン・カラー『ソシュール』があるし、『講義』の副読本的なスタンスで拾い読みした丸山圭三郎/編の『ソシュール小事典』も、必要な項目は全て読み終えておきたい。

といったわけでぼくの今年の「夏休みの自由研究」には、まだまだ先がありそうだ。

◆◆◆

このソシュールの『一般言語学講義』は、出版後すぐに言語学界隈に影響を与えたわけではなかったらしい。

スイスではソシュールと交流を持って影響を受けた後輩や弟子たち、そしてソシュールの理論の解明を行った孫弟子たちを中心に、ソシュールに影響を受けその思想を継承する研究者らが「ジュネーヴ学派」と呼ばれた。

彼らの第一の仕事がソシュールの思想を『一般言語学講義』という形でまとめ、第二の仕事が『講義』に対する誤解や批判に答える事だったと言われている。

初めスイス・ドイツ語圏では、ソシュールが提示した言語学の「通時論/共時論」という対立的視点と、共時言語学の優位性に対する批判が上がったという。

その後ドイツ語圏ばかりでなく世界各国から批判的反響がジュネーヴ学派に寄せられ、それに答える形でソシュール思想は深化を続け、それと共に世界的に受容されて行ったようである。

その中でも日本ではこの『一般言語学講義』の訳本が世界に先駆けていち早く出版された(原著刊行から6年経った1922年の出版)というのは以前の記事でも紹介した事なのだが、これは訳者の小林英夫の先見性が良く評価されている所でもある。

日本はそもそも西洋的な学問の受容というものはまだまだ始まったばかりという事もあったのだろうし、言語学からしてしっかりとした土台の上で研究が行われていたわけではない。

ソシュール以前の言語学の主流が、インド・ヨーロッパ語圏の音韻変化による比較歴史言語学が主流であったからこそ、ソシュールの「共時言語学」の考え方のほうが、日本語のスタイルにはマッチしたと言えるのかもしれない。

日本語はインド・ヨーロッパ語圏とは全く発音体系も違うし、近隣諸国に日本語と比較できるような親近性のある語圏も存在しなかったので、それまでの比較歴史言語学としてのスタンスの言語研究が日本語の立場では身近なものではなかったという事もあろう。

そういう事情から発してのソシュールの考え方は、この訳書によって「ほとんど教典に近い地位を、極めて短期間のうちに得ることと(丸山圭三郎/編『ソシュール小事典』P.158より)」なったのだそうだ。

日本のソシュールの初期受容のスタイルはヨーロッパとはかなり違う事情が関わっていたと言えるが、概ね世界のソシュール受容はジュネーヴ学派の活動によるものが大きかったと言えるだろう。

けっきょく「革新的な理論」というものは、注目されなければ革新的であるかどうか分からないし、それが優れた理論であるかどうかも吟味されない。

過去ご紹介したガレス・レン&ロードリ・レン『サイエンス・ファクト』の中でも指摘されている事ではあるが、現代のすべての学説は、まず何よりも「注目される事」から始まらなければ、まず学説としての影響を与ええないのである。

学説の正統性や革新性が評価されるのは、まず第一にそれがその他の研究者に「注目される事」「広く知られる事」が何より重要である。つまりは、宣伝される事が重要なのだ。

ソシュールも、彼が長年苦しみぬいて作り上げてきた言語理論について、一般向け講義を任される事がなければ『一般言語学講義』という形となって広まる事はなかっただろう。――ソシュール学説が近代言語学の新しい段階を切り開いたのは、本人の意志ではなかった。ジュネーヴ学派の熱心な活動がなければソシュール学説は日の目を見なかったのである。

すると、この『一般言語学講義』という本そのものは、もはやソシュール本人の思想というよりかは、ソシュールを受け継ぐジュネーヴ学派第一世代のものであったとも言えるのかもしれない。

◆◆◆

「言語」というものは一体どこにあるのか?

そもそも、この「言語」というものの曖昧さというのが、言語の研究の難しさの一因ともなっている。

言葉を研究する内に逃れられないものとして出てくるのは、人間がいつの間にか習得して脳の中に構築されている「言語能力」は、人間の内面と無関係ではないという事実だ。

ソシュール以前の比較言語学が隆盛だった頃の言語学者は、その事実に触れようとはしなかった。

何故か?「人間の心の働き」等というものを研究する事は、当時「科学」とは見做されなかったからだった。

しかし、ソシュールは言語学の「原論」的な理論を作るにあたって、どうしてもこの辺りの事情から逃れる事はできなかったようだ。

ソシュール理論では、言語記号の特質を聴覚映像(シニフィアン=能記)と概念(シニフィエ=所記)の二つの不可分な本質体で出来ているものだとした。この二つが組み合わさっている「言語」は人の脳裏にあって、作り上げられた時点で心的に繋がっているものである。

この言語記号が、物理的な人間の発話器官によって発せられる事で、言語というものは社会的にやり取りされる。

言わば言語は、個人の心的な現象という側面と、個人間でやり取りされ「話す大衆」によって合意される社会的なものだという側面の、二つの側面があるのである。

ソシュール以前の比較言語学派は、この言語における「心的な側面」に触れなかった、という事なのだ。

ソシュールはこの言語の二つの側面をパロール(言=具体的な言行為)とラング(言語=原理的記号体系)という考え方で整理したのである。

丸山圭三郎の説明によれば、パロールは「顕在的社会制度」であり、それに対してラングというものは「潜在的能力」という。

ここまで説明すれば《「言語」というものは一体どこにあるのか?》という問いの本当の難しさというものを少しはご理解いただけただろうか。

つまり、言語学は、このラングとパロールというつかみどころのない二重性をもつ「言語」というもののうち「何を対象に、どうやって研究すればいいのか?」という問いを、改めてソシュールによって突き付けられたわけである。

もう少し言えば、ソシュール以前の言語学は「ラング」の側面をすっかりと見落としてきていた、という批判も含んでいるわけである。

ソシュール以前の言語学は、あまりに「科学」である事にこだわっていたという部分がある。ソシュールが自分の学説に自信がなく、この『一般言語学講義』を行う事についても躊躇していた理由が、この辺りにもあったのではないかと思わせられる。

ソシュールが構築していた言語の一般原理というものは、こういったソシュール以前の言語学者らが堅持していた固定概念に対する批判的な言説を避けては通れなかったのである。

じじつ、ソシュール学説は『一般言語学講義』以後、ジュネーヴ学派に各国からの批判が集中する事となった。

例えばスイス・ドイツ語圏で通時論的なスタンスを持っていた当時の言語学者らから寄せられたのは、ソシュールの「共時言語学」と「通時言語学」の対立的視点という考え方に対してだったと言われている。

この「共時言語学」と「通時言語学」という考え方は、本書『一般言語学講義』の中でも重要な部分としてページを割いて説明されている考え方でもある。本書の構成を見るだけでも、その重要性というのは伺えるだろう。

序説

付録編「音声学の原理」

第Ⅰ編「一般原理」

第Ⅱ編「共時言語学」

第Ⅲ編「通時言語学」

補説「第Ⅱ編および第Ⅲ編への」

第Ⅳ編「言語地理学」

第Ⅴ編「回顧言語学の諸問題 結論」

ソシュールは、言語学を「共時言語学」と「通時言語学」とに分ける事に関して、「経済科学」を例にとって説明している。

つまり、経済を学ぶ科学であるこの学問も、ある時点における価値体系を追求する「経済学」と、その歴史的な流れを追求する「経済史」という二科学に分類される、というわけである。それぞれ「同時性の軸(経済学=共時論)」と「継起性の軸(経済史=通時論)」という別ベクトルでの研究である、と。

ソシュールが『一般言語学講義』を行っていた頃の言語学の主流と言えば、ソシュールの言う「通時言語学」である所の比較言語学であった。

インド・ヨーロッパ語圏における音韻変化については、ほとんどシステマティックと言って良いほど様々な規則性が見つかり、これによって言語学は「初めて"科学"と呼ぶに相応しい学問になった」と、一時期の言語学者らは沸き立ったほどなのである。

だから、その時期の言語学者らは言語の通時的な状態を研究する通時言語学に固執していたのである。

ソシュールが言語学を「共時言語学」と「通時言語学」を分けたのは、その当時の学者らの視点に「共時論」的な部分が欠けている、という批判も含んでいるのである。

『一般言語学講義』では、この両者のうち「共時言語学」のほうの優位性を主張している部分さえあった。

この学説を発表する事によって巻き起こる各国の言語学者らからの反発というのは、ソシュール自身が最も良く予測できていた事であっただう。

ソシュールはあまり自分の事について語らない学者であったようだが、彼が長年考え続けた言語の原理的な理論というものは、斯様に当時の言語学とは違った説を主張し、その革新性ゆえに自ら悩んでいたのではないかとも思われる内容なのである。

彼の考え方を進めて行けば、おのずとその当時の言語学の主流派をどんどん否定せずにはいられなかった事だろう。

そういう考えると、彼よりも年若いジュネーヴ学派の弟子たちのほうが、彼の学説の革新性を信じる事ができたのかもしれない。

◆◆◆

西洋思想史的な視点に立てば、やはり『一般言語学講義』の最も興味を惹かれる部分というのは「一般原理」や「共時言語学」の部分であったと言えるだろう。

何より、言語が人間の思考システムや概念システムと不可分に繋がっているものだという考え方は、言語学の枠を越えて様々な示唆がある。

構造主義や記号論だけでなく、ポスト構造主義の時代においても、好むと好まざるに関わらず共通の出発点として暗黙の前提となっていた部分さえあった。

その影響は心理学や精神分析、人類学にまで及んだほどであったから、自説の発表にはやや消極的であったソシュールもそこまで予想はできなかっただろう。

しかし、それほど示唆に富む『一般言語学講義』であっても、さすがに「通時言語学」の部分はぼくも理解の及ばない部分が多くあり読むのに難儀してしまった。

正直、この後半部分は半分も理解できたとは思えなかった。

というのも後半部分で重要になってくるのは、当時の通時言語学の主流であったインド・ヨーロッパ語圏の音韻変化についての学説だったからである。

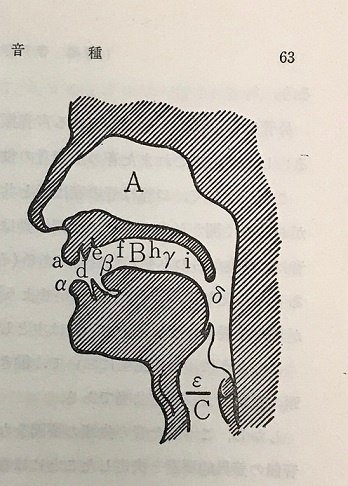

何しろ人間の発音器官を大きく鼻腔、口腔、喉頭の領域に分け、更に口の部分に歯、舌、口蓋、唇などなどの要素を加味してそれぞれの働きから発せられる発音について分析するといった研究を行っているのである。

これは、確かに言語学が「科学」を志向しているというのが理解できる厳密さだ。

これをベースに、更にフランス語やドイツ語などの単語の音韻変化の差などが論じられわけだから、それら外国語の発音が全く具体的にイメージできないぼくにとっては、音韻論に関わる部分は全くもって手に余る箇所であった。

なるほど、言語学について語る学者らが口々に言語学のプロとアマを分ける分水嶺が音韻論にある、といった理由が少し理解できたように思える。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?