319.自分の不幸は蜜の味「そう、うれしいのさ!」My misfortune is the taste of honey

1. 他人の不幸は蜜の味2.

「他人の不幸は蜜の味」、もしかするとこれは人間の本性なのかな?

作家の樋口喜一郎は「人間は他人の不幸に敏感である。残念だが人の心には不幸しか届かない、やはり人の不幸は蜜の味なのか?」という。

人は手のない人を見て自分には手があると喜び、歩けない人がいれば自分は歩けるのだと喜び、年老いた動けない老人を見ると自分の若さに誇りを持つ。

今、世界中にこの「人の不幸は蜜の味」世界に広がり変つつある。

567で命を失えば、自分は567にかからなくて良かった、と喜ぶ。

でも、これもcoucouさんが作った言葉だけれど、

「人の不幸は苦い味」の場合もある。

それは「共感」が出来た時かもしれない。

東日本大震災などはあまりにも酷過ぎて、言葉にならない程のショックを受けた人も多いはず。

年老いた父や母を災害で失う、幼い子どもたちが波に飲まれてしまう。

あまりにも衝撃的で、酷過ぎて、涙が止まらないほどの深い悲しみを味わう、まさに甘くもない苦い味であり、他人事には思えない。

それが「共感」だよね。(それでも他人事の人もいます)

テレビやネット、スマホの世界のほとんどは「他人の不幸は蜜の味」で成り立っている世界だ。

樋口喜一郎の言葉通り「人の心には不幸しか届かない」のかな…。

ましてやこの567においては戒厳令が敷かれたように、明るい話題やニユースは消え去った。つまり、明るいニユースでは視聴率が取れないからね。

芸能人の事件やトラブル、不倫や金銭問題、詐欺や泥棒のようなものは誰もが興味を引くために「他人の不幸は蜜の味」に変わった、変わらざる得ないのか?

ならばその問題、原因は私たち視聴者にあるものなのか?

それともそう視聴者をコントロール(支配)しているのか?

私たち「人間は人の不幸に敏感である」、

これは生存本能から来ているのか?

それとも、それが自らの幸せを確認する方法なのか?

どちらにしろ、人間は残酷な動物なの?

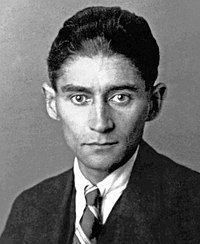

※婚約によって、父との仲が険悪になっていた1919年に、カフカは便箋で100枚にも及ぶ長文の「父への手紙」を書いた。この手紙は、なぜ私を恐れるのかという父の問いかけに答える事から始まり、幼い頃から父の振る舞いで、どの様に傷つけられたか、その事で自分の世界が、どの様に変容していったかを、予想される父からの反論に対する答えを交えながら綴っている。そして父との関係が、これまでの自分の結婚の失敗にも悪影響を及ぼしている事に対し、父に理解を求めている。

※【予告】323.「(仮称)探し求める者は、見つけることができないが、探し求めない者は、見出される」でカフカの特集をします!

2. 自分の不幸は蜜の味

人はどうしても「不幸の味」からは逃れられない。

どんなに逃げても、逃げても、逃げ続けても、

それからは逃れられないの?

それだけ人間は、危険察知能力が太古の時代からのDNAに刻み込まれており、本能として残っているの?

おや、「他人の不幸は蜜の味」の意味はわかったけど、

この2.タイトルがおかしい?

「自分の不幸は蜜の味」?

それってどんなこと?

と思う人もいるかもしれないけど、

これもcoucouさんが勝手に作った言葉なんだ。

そもそもこの「不幸の味」って、脳科学の分野でも研究、分析されているもので「人が相手に対して『妬み(ねたみ)』を持つとき、脳はその人の不幸を敏感に感じ取り、より強く『喜び』を感じる」といわれている。

例えばいじめっ子が先生に怒られれば嬉しく感じたり、

いじめっこが、いじめられていたとしたら快感を覚えたりする。

会社だって、同じ。威張っている上司が、そのまた上の上司に怒られる、何かそばにいる人たちが笑いをこらえて楽しそう…。

一方、相手に妬みを感じていない人の場合は、

相手の不幸な出来事を心配したり、同情したりするよね。

「人の不幸を喜ぶ」場合は、優越感であり、

可哀想な人に同情する「同情心」とは違うもの。

さらに、相手が自分の思う通りに動かない、自分に対して否定的(逆らう)であると相手の不幸を望むようになる。

「ほら、私の言った通り」

「私の助言を聞かなかったからよ」

「言うことを聞かないのだから」

と優越感に浸りながらその不幸に喜びを感じてしまう。

coucouさんってね、子どもの頃から鈍いため、この言葉をよく投げかけられていた。何もわからないから、そうなんだなあ~だめなんだなあ~と信じ込んだ。

その反面、自分に対して友好的、好意的であれば同情心が働く(直接自分に被害がない)。

(※注 同情って言葉は悪い言葉ではないよ。その言葉が嫌なら「優しさ」と言い換えてみればいい)

このようなことも「利害関係」のひとつと呼べるかもしれないけれど、このように「自分基準の感情的思考」が脳に影響を与えるといわれている。

そして本題の「自分の不幸は蜜の味」って、

自分を卑下することのことをいうのさ。

自分を卑下することのない人には関係ないけれど、

誰にもわかるはずだね。

これって、coucouさん自身の当てはまる言葉で、coucouさんの幼少期の体験がそうさせてしまうのかが明確ではないけれど、「ナルシスト(自己愛)」が強すぎた結果がそうさせたのかもしれない、と思っている。

coucouさんは病を抱えていたためか、人に同情されたり、心配されたりするとついつい嬉しく感じていた。

こんな自分に対して心配してくれる人がいる、という喜びにも似たものだ。

また、coucouさんが人に馬鹿にされたり、いじめにあったりすると、なぜか自分の不幸に、喜びを感じてしまう場合もあったんだ。

(精神的異常者ですかね?)

今でいう所の「ドM」ですかね。

それともサイコパスかもしれませんが、そのため理不尽なことをされたり、我慢を強いられたり、することに耐えられるようになったような気がする。

coucouさんは、このことで我慢するという強さを学んだのかもしれない。どうやら、coucouさんはね、自分の不幸を噛みしめて育ったような気がしている。(でもね、こんなバカげたことで耐えたり、我慢し続けるのは間違いだね、きっと。)

※「カルセオラリアの花言葉」援助・あなたの伴侶に・可憐・ふくよか・助け合い・幸福・深い愛児用・御身に私の財産をささげる。

ふつくらと膨らんだ花びらはとても不思議、ユーモラスな形にも思える。私たちの幸せを願ってくれて支えてくれているのかな、もしかすると。

coucouさんが中学生なった頃「絶望名人のカフカ」という文学に出会ったた。カフカの「絶望名人」という言葉に惹かれていたのだけれど、まさに当時のcoucouさんの不思議な心理状態に良く似ていたことに驚いていた。

「絶望名人」という言葉に惹かれたcoucouさんも、自分で名人だと思っていたからね。でも、カフカの作品は一見絶望のようだけれど、どこかユーモラスな孤独感と不安の横溢する、夢の世界を想起させるような独特の小説作品だった。coucouさんは自分と同じだ、と感心しながらその魅力にはまり、採取的にカフカの言葉の中に希望を感じた。

カフカは苦しみながらも、希望を捨ててはいなかった…。

これが、「自分の不幸は蜜の味」の人の存在だった。

coucouさんの性格が暗すぎたためか、カフカのネガティブな言葉に反応したのかもしれないけどが、そんな悩み続ける作家カフカが好きだったんだ。

彼は、誰よりも落ち込み、

誰よりも弱音を吐き、

誰よりも前に進もうとは思わなかった。

coucouさんの、唯一の友だちも「不幸」だったからね。

この不幸な言葉はいつもcoucouさんに寄り添い、

それが、励ましてくれる場合もあった。

二〇世紀最高の作家のひとりとされるフランツ・カフカは、生涯を通じて、やりたくない仕事を辞められず、三度婚約をするも生涯結婚することができず、何にも成功しないまま、未完の作品を多く残してこの世を去った…。

生涯、不安にさいなまれ、眠ることもできず、日常生活の不安や悩みを文章にしていたカフカは、数多くの小説とともに、多くの言葉を残した。

これは彼の「絶望の名言集」です。

「頑張りたくても頑張ることができない」

「気苦労が多すぎて、背中が曲がった」

「散歩をしただけで、疲れて三日間何もできない」

「やる気がすぐに失せてしまう」

「死なないために生きるむなしさ」

「愛せても、暮せない」

このような言葉を聞いて行くと、変なcoucouさんは、返って暗い気持から明るい気持ちになるんだ。

「ああ~coucouさんと同じだ!」と嬉しく感じるのさ。

その言葉たちはcoucouさんと一体感となり、

慰めや励ましに変わった。coucouさんと同じくらい落ち込んでいるカフカの言葉には何の飾り気もなく、正直で真実を覚えたんだよ。

誰よりも落ち込み、弱音を吐き続けていたカフカの言葉に触れると、

なぜか暗い気持ちにならず、かえって力が湧いてくる。

悲しみは自分に深く寄り添ってくれるからね。

cououさんはね、中学生になってからさらに自分をいじめ続けた。

いじめ続けることに快感を覚えたのさ。

誰も見ていない所で走る、誰もいない所で苦しむ。

走り続けて苦しめて、それが終わると満足感と喜びに浸り、快感そのものに変わるんだ。(これって、異常かな~?)

coucouさんは「絶望名人」ではなく「絶望の達人」になろうと思った。

そうすれば「絶望」が逃げていくと思ったからね。

coucouさんの名付け親である、もう一人の父がテレビに出たことがある。

それは昭和20年(1945年)8月5日の東京大空襲のときに、当時の国鉄高尾駅から山梨県に向かう中央線が機銃掃射(猪鼻トンネル機銃掃射事件)をもらい、たくさんの一般市民がこの世を去った事件を特集で放送した。

当時、11歳の少年(もう一人の父)はその電車に一人で乗車し疎開先の山梨県に向かう途中だった。

その事件はあまりにも残虐で、テレビではドキュメンタリードラマと映像で流れた。現在の当時の生存者のほとんどは90歳近く、当時のことを語れるのはわずかに数人だった。

テレビ局は3人から4人に当時の状況を丹念に取材した。

もちろん、もう一人の父もテレビ出演し、数時間に及ぶ撮影だった。

そして、当日の放送日、もう一人の父の出番はほとんどなく、わずか1分足らず。随分とおかしな取材だった。

でも、他の出演者たちはなんと、数十分に及び当時の回想を話続けていた。では、どうしてそんな構成になってしまったのかというと、当時の事実よりも、涙を流し、悲しみがある場面を放送するという意図をcoucouさんは感じた。

もう一人の父は、淡々と当時の人々の状況を説明し、たくさんの犠牲者の話をしたにも拘わらず、問題は彼の「笑顔」にあった。

映像としては泣き崩れる、悲しみの様子を無理やりに製作し、視聴者の共感を得る、つまり「視聴率目当て」だった。

彼が無理してでも悲しんで涙を流していれば本当の事実が放送されたと思うのだけれど、彼の性格はとても穏やかで明るい人だった。

視聴率優先主義のテレビ局はそれを望んでいなかった。

彼は戦争の悲惨さ、理不尽な民間人への攻撃、殺傷、殺人を伝えたかったのだけど、すべては「お涙頂戴」が優先となった。

こんなところにも「人の不幸は蜜の味」が浸透していた。

後に、coucouさんは名付け親である彼を、coucouさんの地元メディア新聞を発行し公表した。現在は年内に彼の人生の本「残照」を出版するためのお手伝いをしている。

coucouさんはマス・メディアの今の姿に絶望している…。

※317.「人の不幸は蜜の味」318.「人の不幸は苦い味」319.「自分の不幸は蜜の味」320.「誰よりも悲惨な結末を喜ぶ」という4部作となります。

この4部作は、coucouさんの哀しみの体験をまとめたもの。

※coucouさんの電子書籍のご案内「~あなただけに教える本づくり㊙戦術~喜ばれる!感動を与える!役に立てる!「本が好き。」全4巻好評発売中!下記URLにて検索してください。

人生を楽しく明るく!幸せになるための物語。

https://www.amazon.co.jp/s?i=digital-text&rh=p_27%3ACou+cou&s=relevancerank&text=Cou+cou&ref=dp_byline_sr_ebooks_1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?