現時点では、目次というよりもラフな構想、テーマの羅列にすぎません。大幅に変更する可能性があります。各々の主テーマに下位のサブテーマをごく短いコラムとして設ける場合もあります。2024年初夏から順不同で逐次公開の予定です。気長にお付きあい下さい。

緒言 - イスラモ=アラボフォビアとホロコースト・シンドローム 【未公開】

2022年ドクメンタ15と反ユダヤ主義の疑獄、「否定の政治」 パレスチナ連帯、欧州コロニアル・ミュージアムの変容

1 - アラブ世界はどこに存在するのか?オクシデントが描き直すオリエントのかたち 【未公開】

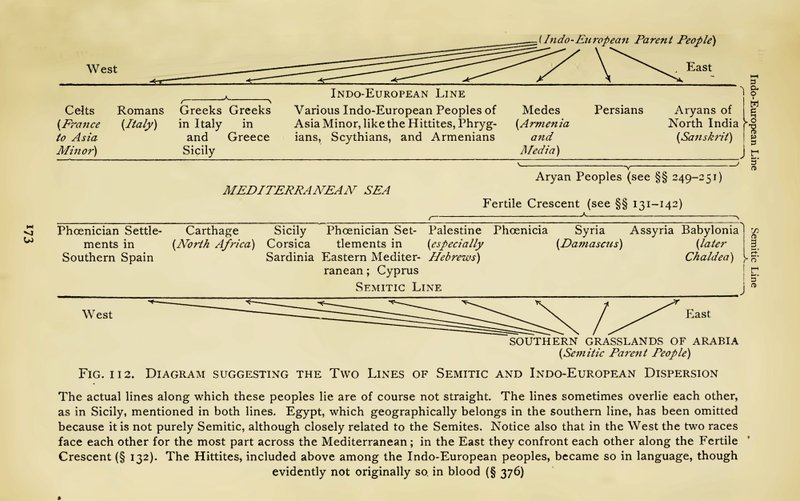

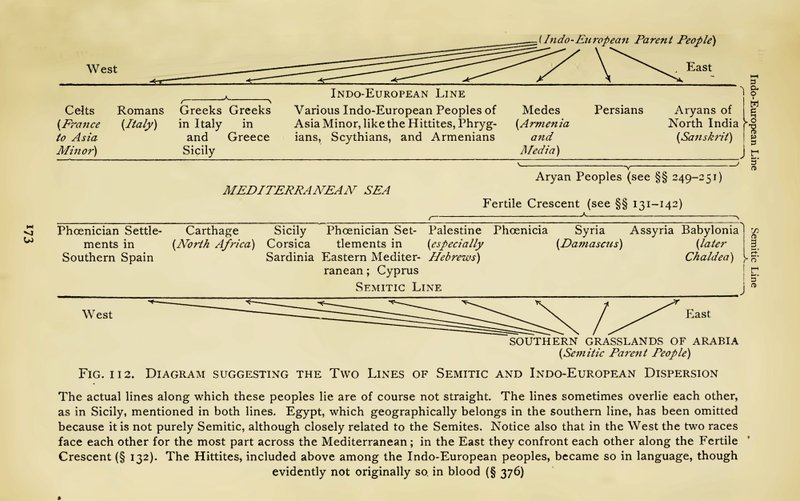

セム系とインド=ヨーロッパ系、2つのディスパージョン(人種・民族の分散帯)

セム系とインド=ヨーロッパ系、2つのディスパージョン(人種・民族の分散帯)2 - ストリートの「覚醒」:アル=ナフダからアラブの春まで 【未公開】

バケットを小銃のように構え警官隊と通りで対峙する男性。ニュースメディアでのこの写真がSNSで拡散されCaptain Khobzaとヒーロー視されるようになった。ここから、生活苦を訴えるデモ参加者がパンを掲げるという抗議スタイルがエジプトからモロッコまでの北アフリカ全域に広まったた。© Fred Dufour, AFP

バケットを小銃のように構え警官隊と通りで対峙する男性。ニュースメディアでのこの写真がSNSで拡散されCaptain Khobzaとヒーロー視されるようになった。ここから、生活苦を訴えるデモ参加者がパンを掲げるという抗議スタイルがエジプトからモロッコまでの北アフリカ全域に広まったた。© Fred Dufour, AFP

アラブの春(ジャスミン革命)においては、市民的抵抗の様々な表現がストリートから詩、コミック、ヒップホップはじめ音楽とダンスのさまざまなジャンル、そしてインターネットに至るまで広範囲なメディアに生まれた。それら身体性から発する機知とユーモアの象徴となったパンを、カタールの社会学者(メディア効果とアイデンティティの相関研究)のマルワン・クレイディは次のように再定義する:"If bread making is one of the most fundamental ways to turn nature into culture, bread activism is a way of turning culture into politics."-- Marwan M. Kraidy, 'The Naked Blogger of Cairo'. 20163 - モダン・オジマンディアス発見の旅 【未公開】

クレー、ラウシェンバーグ、トゥオンブリー、ウォーホル

1977年、マネジャーの勧進でクウェートでの個展開催と石油富豪への「営業」に渋々赴いたアンディ・ウォーホール。その前には、当時はアメリカの傀儡国とも呼ばれたパフラヴィー朝イランを訪問し、 シャーと王妃の肖像画制作のオーダーを受けた。とはいうものの、モロッコの旅で自らのインスピレーションに新しい深層を得たロバート・ラウシェンバーグとサイ・トゥオンブリ、あるいはアルジェリアの旅で色彩のハーモニーとグリッド構成の新しい境地を開いたパウル・クレーとはちがい、ウォーホルはアラブとペルシャの歴史や風土、そして石油の時代に突入する特異なモダニティには全く関心を示さなかった。

1977年、マネジャーの勧進でクウェートでの個展開催と石油富豪への「営業」に渋々赴いたアンディ・ウォーホール。その前には、当時はアメリカの傀儡国とも呼ばれたパフラヴィー朝イランを訪問し、 シャーと王妃の肖像画制作のオーダーを受けた。とはいうものの、モロッコの旅で自らのインスピレーションに新しい深層を得たロバート・ラウシェンバーグとサイ・トゥオンブリ、あるいはアルジェリアの旅で色彩のハーモニーとグリッド構成の新しい境地を開いたパウル・クレーとはちがい、ウォーホルはアラブとペルシャの歴史や風土、そして石油の時代に突入する特異なモダニティには全く関心を示さなかった。4 - アラビック・アブストラクションの誕生と展開 【未公開】

− アラビック・カリグラフィーの進化と非西欧的抽象表現の領域

− ハティビの「ハルフィーヤ」論

アブダビの公園に設置されたカリグラフィーを模したスケートボードリンク

アブダビの公園に設置されたカリグラフィーを模したスケートボードリンク5 - アブデルケビール・ハティビ Abdelkebir Khatibi による汎アラブ主義の脱構築 【未公開】

− ロムアルド・ハズメの「西欧へ送り返す彫刻」とデコロニアリティ(脱植民地性)の思想

ハティビ『複数のマグレブ』1983(写真:英訳版 2019)

ハティビ『複数のマグレブ』1983(写真:英訳版 2019)6 - スクールとサークル:ポスト・コロニアル時代の進歩主義芸術宣言と教育 【未公開】

− カイロ

− バグダッド

− ダマスカス

− カサブランカ

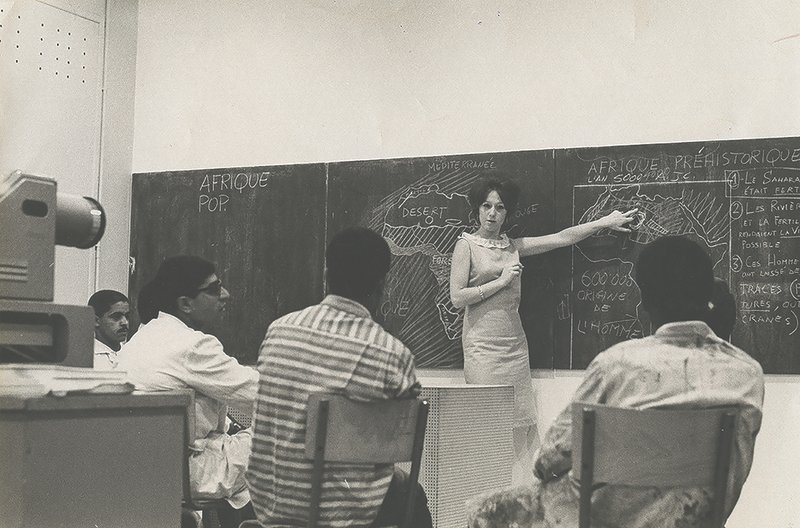

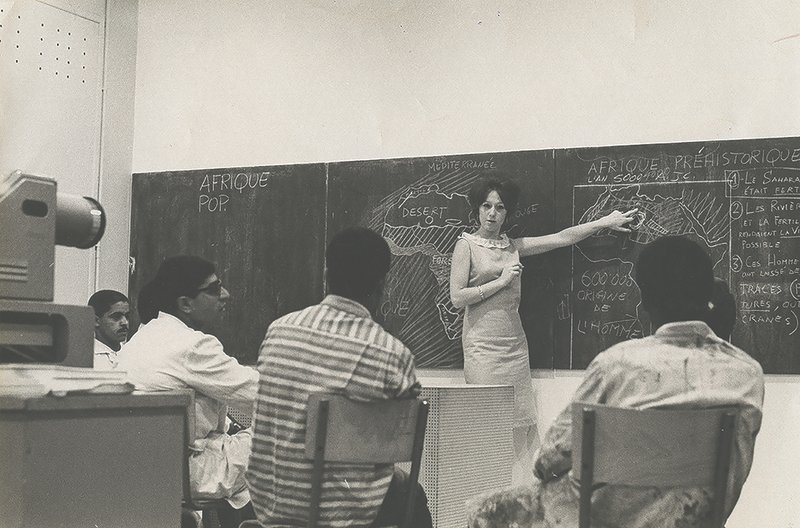

カサブランカ美術学校、1960-70年代

カサブランカ美術学校、1960-70年代7 - 連帯する亡命美術館 【未公開】

パレスチナ国際美術展(1978年)と針生一郎の非同盟主義美術運動

パレスチナ国際美術展 図録

パレスチナ国際美術展 図録8 - 封印されたモダン:パフラヴィー朝の欧化政策とテヘラン現代美術館 【未公開】

− 1950 年代: コーヒーハウス文化から生まれるマルコス・グリゴリアンのナラティブ絵画

− 1960 年代後半〜1970 年代: サッカハネー派の伝統解釈とサイード『オリエンタリズム』

− イラン・シュルレアリス厶とアミノラ・レザエ

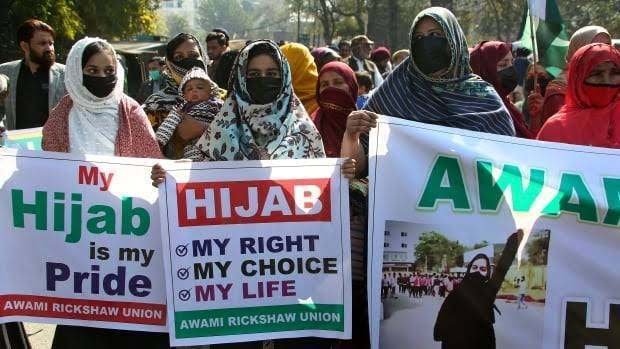

テヘラン現代美術館、彫刻庭園のヘンリー・ムーア作品。同館には、石油産業の国営化が生んだ潤沢な国家財政のもとで、最後のシャーになったパフラヴィー2世の王妃シャーナーズ・パフラヴィーの采配により、イランの伝統文化を解釈し直す1950年代以降のモダン作品の他に、アメリカとヨーロッパを中心とする現代美術の一大コレクションが形成された。欧米の市場関係者の推定では5000億円相当と言われる。しかし、1978年初頭に始まったホメイニ革命によってイスラーム共和制が布かれてからは、イスラーム法の厳格な表象倫理が文化財の公共圏での提示条件にも及ぶようになった。公開を全面的に禁止し死蔵されているわけではない。2003年には相当数が公開されて世界的な話題を呼んだが、来場者の中心は海外からの専門家を含む学生や美術関係者であったこと、そして、内視鏡画像を使ったモナ・ハトゥムのインスタレーション『ディープ・スロート』(カルトポルノ映画からタイトルをとったと言われる)は出品を許可されても、ポップアートやフェミニズム的なポリティカル・コレクトネス作品では当たり前の女性のヌードや性行為の暗示、男根主義のイメージを含む作品は、キュレーターの手であらかじめ自前のコンプライアンスにかけられたと思われる。イラン女性の死亡事件以来内外から批判を受けるヒジャブ着用強制の規則と警察権の行使は、イスラームの信仰の原点であるサラフへ回帰することで世情と人心の回復(例えば、個人の欲望に安易に結びつく世俗化からの脱却)をなし得るとするサラフィー主義にその原理を求められる。しかしそれは、実際にはどのような言動と表象が負の倫理を帯びるのか、具体的にどのような柄は、どの色はダメなのか、喉元はどこまで露わにしても良いのか等々の細則が示されているわけではなく、男性とは違う性が公の場にあるときの姿態のイメージについて、法、すなわち男性の言語で語るいわば不文律としてあるに過ぎないのだ。こうも一般化できる。男という主格Sが「〜である」と叙述Vする。が、強権的で明示的な「べし」と修辞する必要はない。しかしこのSVの言表が、女性とヒジャブの帰属・属性関係を文法学で言えばネクサス(小さなsv)として内包するとき。その言表行為は文法的に女性を構造の内部へ閉じ込めるのだ。「SV1 私は思う。SV2 女性は子供を産む、と。」SV1とSV2 は、サラフとしての「」を按配されたとき、併置ではなく内包の関係である。…[準備中の本文から]

テヘラン現代美術館、彫刻庭園のヘンリー・ムーア作品。同館には、石油産業の国営化が生んだ潤沢な国家財政のもとで、最後のシャーになったパフラヴィー2世の王妃シャーナーズ・パフラヴィーの采配により、イランの伝統文化を解釈し直す1950年代以降のモダン作品の他に、アメリカとヨーロッパを中心とする現代美術の一大コレクションが形成された。欧米の市場関係者の推定では5000億円相当と言われる。しかし、1978年初頭に始まったホメイニ革命によってイスラーム共和制が布かれてからは、イスラーム法の厳格な表象倫理が文化財の公共圏での提示条件にも及ぶようになった。公開を全面的に禁止し死蔵されているわけではない。2003年には相当数が公開されて世界的な話題を呼んだが、来場者の中心は海外からの専門家を含む学生や美術関係者であったこと、そして、内視鏡画像を使ったモナ・ハトゥムのインスタレーション『ディープ・スロート』(カルトポルノ映画からタイトルをとったと言われる)は出品を許可されても、ポップアートやフェミニズム的なポリティカル・コレクトネス作品では当たり前の女性のヌードや性行為の暗示、男根主義のイメージを含む作品は、キュレーターの手であらかじめ自前のコンプライアンスにかけられたと思われる。イラン女性の死亡事件以来内外から批判を受けるヒジャブ着用強制の規則と警察権の行使は、イスラームの信仰の原点であるサラフへ回帰することで世情と人心の回復(例えば、個人の欲望に安易に結びつく世俗化からの脱却)をなし得るとするサラフィー主義にその原理を求められる。しかしそれは、実際にはどのような言動と表象が負の倫理を帯びるのか、具体的にどのような柄は、どの色はダメなのか、喉元はどこまで露わにしても良いのか等々の細則が示されているわけではなく、男性とは違う性が公の場にあるときの姿態のイメージについて、法、すなわち男性の言語で語るいわば不文律としてあるに過ぎないのだ。こうも一般化できる。男という主格Sが「〜である」と叙述Vする。が、強権的で明示的な「べし」と修辞する必要はない。しかしこのSVの言表が、女性とヒジャブの帰属・属性関係を文法学で言えばネクサス(小さなsv)として内包するとき。その言表行為は文法的に女性を構造の内部へ閉じ込めるのだ。「SV1 私は思う。SV2 女性は子供を産む、と。」SV1とSV2 は、サラフとしての「」を按配されたとき、併置ではなく内包の関係である。…[準備中の本文から] テヘラン現代美術館に常設するオイルプールのインスタレーションを設置中の原口典之、1977年

テヘラン現代美術館に常設するオイルプールのインスタレーションを設置中の原口典之、1977年9 - イスラーム・ジェンダーと芸術 1: わたしはムスリムで女だから〜政治的ヴェール批判と「ステルス・ヒジャブ」のあいだをつなぐもの 【未公開】

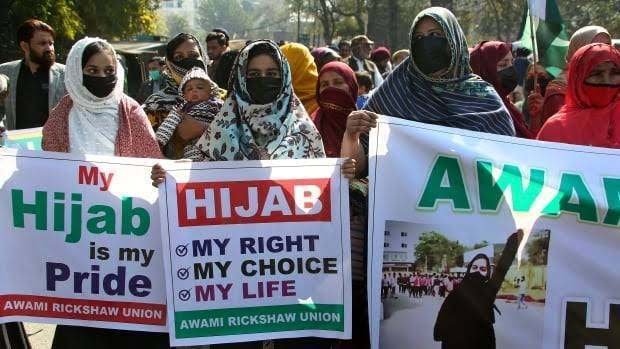

インド、カルナータカ州。ヒジャブ禁止令に抗議するムスリムの学生。2022年2月。

インド、カルナータカ州。ヒジャブ禁止令に抗議するムスリムの学生。2022年2月。 イスラーム・ジェンダー研究者エリザベス・ブカーの『敬虔なファッション:ムスリム女性の装い方』2017年。トルコ、イラン、インドネシアの若い女性へのヒアリングとウォーキング・リサーチ -- 調査対象者と連れだって街を歩く -- の成果。西欧の最新のファッションアイテムを取り入れ、なおかつシャリーア(イスラーム法)や各地域の厳格な道徳規律に触れずに、モダンなフェミニティと信仰者としての敬虔さを「ステルス・ヒジャブ」として表現する女性たちがそこにいる。グローバル・イスラームの時代における世俗主義のプライベートな美学的再設計とその応用。更には女性たちの根茎的なアサビーヤ(Arabic 弱者どうしの生存のための連節)。その美学的繊細さと政治的リスク(良俗の咎めの可能性がつきまとう)との拮抗から、西欧的フェミニズムの闘争手順とはちがうジェンダー規範の情動的脱構築の実践が無言のままに読み取れる。つまり、こういうことだ … ヒジャブ着用は社会の must であってもその the way of は個人に押し付けらていない、はずよね ... ならばあたしが決めるから ... けれど、黒の伝統的アバーヤ(ガウン)にエルメスのポンチョ「カレッジ」であっても ... あたしはムスリム。the West は分かっているのかしら?インシャアッラー إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ

イスラーム・ジェンダー研究者エリザベス・ブカーの『敬虔なファッション:ムスリム女性の装い方』2017年。トルコ、イラン、インドネシアの若い女性へのヒアリングとウォーキング・リサーチ -- 調査対象者と連れだって街を歩く -- の成果。西欧の最新のファッションアイテムを取り入れ、なおかつシャリーア(イスラーム法)や各地域の厳格な道徳規律に触れずに、モダンなフェミニティと信仰者としての敬虔さを「ステルス・ヒジャブ」として表現する女性たちがそこにいる。グローバル・イスラームの時代における世俗主義のプライベートな美学的再設計とその応用。更には女性たちの根茎的なアサビーヤ(Arabic 弱者どうしの生存のための連節)。その美学的繊細さと政治的リスク(良俗の咎めの可能性がつきまとう)との拮抗から、西欧的フェミニズムの闘争手順とはちがうジェンダー規範の情動的脱構築の実践が無言のままに読み取れる。つまり、こういうことだ … ヒジャブ着用は社会の must であってもその the way of は個人に押し付けらていない、はずよね ... ならばあたしが決めるから ... けれど、黒の伝統的アバーヤ(ガウン)にエルメスのポンチョ「カレッジ」であっても ... あたしはムスリム。the West は分かっているのかしら?インシャアッラー إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ 附 - ミシェル・フーコーとイラン、イスラーム革命(予定)

10 - イスラーム・ジェンダーと芸術 2:モダン・オダリスクの受容からクィア表現まで 【未公開】

オマール・オンシ Omar Onsi, 『展覧会にて A l’exposition』(油絵)、1932年

オマール・オンシ Omar Onsi, 『展覧会にて A l’exposition』(油絵)、1932年11 - イスラーム・ジェンダーと芸術 3: クルアーンの中の女性性と女性芸術家 【未公開】

− 家族制度の中の奴隷とハーレム

− エジプトの初期女性解放運動〜

− 世俗主義とライフスタイルの変容

ヴェールを取る女性の意志を表現する最初のイメージをずっと探していた。一見単なるポーズかと思えるが、画題解説にはっきり lève le voile.ベールを脱ごうとしていると。仏国立図書館 BnF から 。 創刊1925年、エジプト初のフランス語によるフェミニズ厶研究誌『レジプティエンヌ』。欧化の流れと汎アラブ・ナショナリズムが交差するエジプトの女性解放運動そのものは19世紀末から。現在のイランで問題化している反世俗主義とヴェール着用義務とのシビアな関係に至るまで、ムスリムの女性史100年にはヴェールを巡る5つほどの葛藤のステージがある。これは最初の段階。アーカイブに残る50数冊を読んでもわかるが、100年のあいだどの契機でも、近代化や解放闘争に必要のないヴェールを取れというのは総じて男。それではムスリムではなくなってしまうと動揺するのは女性。ヴェールの問題化の歴史を勉強してもっとも本質的なレベルで見えて来るのは、女性の新しい保守回帰志向であり、グローバル・イスラームの連帯と親密さの空間だ。彼女らの葛藤の至近において、敬虔さを探求する水平のフェミニズムの研究もいま始まったばかり。この「反動」を従前からの西欧的フェミニスト・フレームワークの限界とする安易な見立てじたいが家父長制的だ。

ヴェールを取る女性の意志を表現する最初のイメージをずっと探していた。一見単なるポーズかと思えるが、画題解説にはっきり lève le voile.ベールを脱ごうとしていると。仏国立図書館 BnF から 。 創刊1925年、エジプト初のフランス語によるフェミニズ厶研究誌『レジプティエンヌ』。欧化の流れと汎アラブ・ナショナリズムが交差するエジプトの女性解放運動そのものは19世紀末から。現在のイランで問題化している反世俗主義とヴェール着用義務とのシビアな関係に至るまで、ムスリムの女性史100年にはヴェールを巡る5つほどの葛藤のステージがある。これは最初の段階。アーカイブに残る50数冊を読んでもわかるが、100年のあいだどの契機でも、近代化や解放闘争に必要のないヴェールを取れというのは総じて男。それではムスリムではなくなってしまうと動揺するのは女性。ヴェールの問題化の歴史を勉強してもっとも本質的なレベルで見えて来るのは、女性の新しい保守回帰志向であり、グローバル・イスラームの連帯と親密さの空間だ。彼女らの葛藤の至近において、敬虔さを探求する水平のフェミニズムの研究もいま始まったばかり。この「反動」を従前からの西欧的フェミニスト・フレームワークの限界とする安易な見立てじたいが家父長制的だ。12 - 見えない戦争と消える歴史

− 史跡破壊、略奪される文化遺産

−「法医学的建築」と修復的司法としてのデジタル・アート

ハマスが身を潜める木々を絶やす目的で除草剤を散布するイスラエル軍の作戦。付近のパレスチナ人の農地を汚染した。テート2018 年ターナー賞にノミネートされたゴールドスミスカレッジのコレクティブ「法医学的アーキテクチャ」による犯罪の可視化サーベイ。

ハマスが身を潜める木々を絶やす目的で除草剤を散布するイスラエル軍の作戦。付近のパレスチナ人の農地を汚染した。テート2018 年ターナー賞にノミネートされたゴールドスミスカレッジのコレクティブ「法医学的アーキテクチャ」による犯罪の可視化サーベイ。13 - コスモポリタニズムと内戦の記憶:ミュージアム都市ベイルート 【未公開】

Beit Beirut - Museum and Urban Cultural Center 内戦の傷跡を外壁他に残すかたちでリフォームしたオスマン帝国時代の建物を利用している。

Beit Beirut - Museum and Urban Cultural Center 内戦の傷跡を外壁他に残すかたちでリフォームしたオスマン帝国時代の建物を利用している。14 - 真珠からオイルまで: 資源経済と安全保障 【未公開】

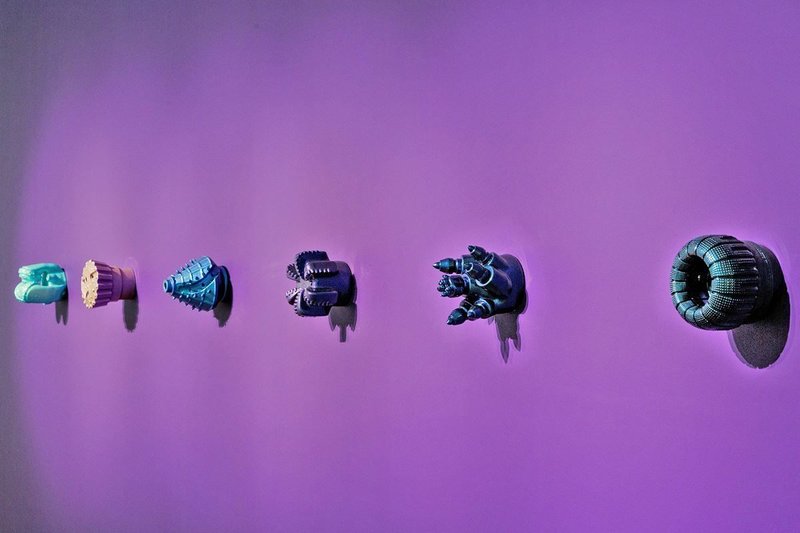

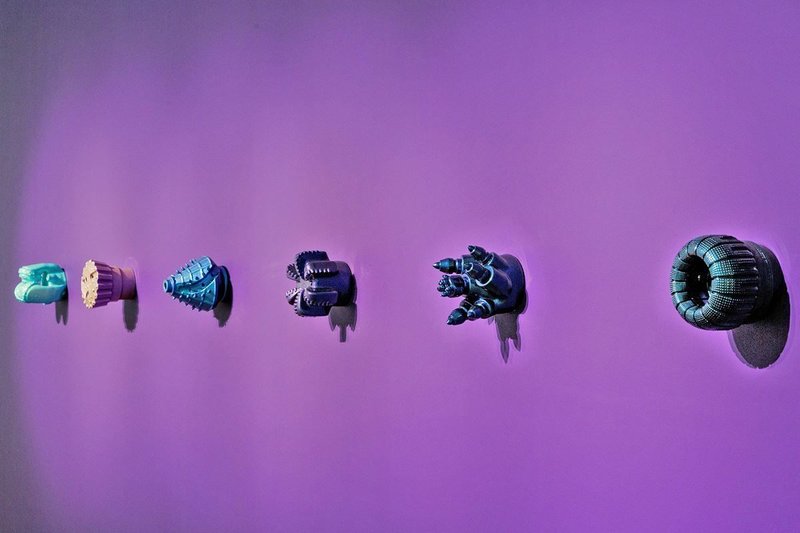

− モニラ・アル・カディリのドリルピット彫刻など

− レンティア国家仮説と民主化の速度

石油井戸掘削ドリルのピットを模したモニラ・アル・カディリの彫刻作品

石油井戸掘削ドリルのピットを模したモニラ・アル・カディリの彫刻作品15 - ビエンナーレの戦略:AA連帯からコスモポリタンニズムへ 【未公開】

− アレキサンドリア B

− カイロ B

− イスタンブール B

− シャルジャ B(UAE)

地中海諸国のためのアレキサンドリア・

地中海諸国のためのアレキサンドリア・

ビエンナーレ、1955年16 - コレクションと美術館/アートセンターの変貌:アラブ民族主義プロパガンダとしての美術作品コレクションからマーケット・オリエンテーリングまで 【未公開】

2026年にベイルートに開館予定の美術館 Beirut Museum of Art - BeMA。アメリカとレバノンを結ぶ文化支援組織(本部はワシントン)が財政支援する。

2026年にベイルートに開館予定の美術館 Beirut Museum of Art - BeMA。アメリカとレバノンを結ぶ文化支援組織(本部はワシントン)が財政支援する。17 - ベドウィンのように: 砂漠の思想とグローバル・アラブ・ディアスポラのアイデンティティ 【未公開】

上動画:2017 年 3 月に開かれたシャルジャ芸術財団(アラブ首長国連邦)の研究フォーラム、March Meetingで、イギリスのコレクティヴClimavoreが一般参加者に提供した砂漠の植物を利用した料理。「砂漠は、気候変動関連の投資などがベドウィン、遊牧民のコスモロジーと衝突する新たな権力構造のフロンティアになっている。」財団のサイトから

その他

イスラーム世界コンサイス: 近現代小史とアートシーンの概況 【未公開】

アラビア半島・ペルシャ湾岸諸国

アラブ首長国連邦(UAE)

クウェート

カタール

オマーン

バーレーン

サウジアラビア

イエメン

黄金の三日月地帯

シリア

イラク

レバノン

ヨルダン

パレスチナ/イスラエル

北アフリカ(マグレブ)

エジプト

チュニジア

モロッコ

アルジェリア

リビア

西アジアのペルシャ文化圏

イラン

トルコ

南アジアと東南アジアのイスラーム圏

インド

パキスタン

バングラデシュ

インドネシア

補遺A 芸術運動マニフェスト、書簡など 【未公開】