- 運営しているクリエイター

2024年2月の記事一覧

そもそも令和の日本社会が、「正しさの行き過ぎ」を娯楽として消費できるほどに、差別や人権について十全な対応ができていると言えるのだろうか。

※2/28/2024、朝日新聞「ドラマ『不適切』が映す時代」

「1945年4月ごろの沖縄に似ている。制圧する目的で踏みにじられている…イスラエル軍が掲げてきた大義名分と実際の軍事行動には大きな乖離がある」

※2/4/2024、東京新聞

https://www.tokyo-np.co.jp/article/307242?rct=tokuhou

「祖父母の世代は、なぜ戦争をしたのか」と漠然とした疑問を抱いていた八鍬監督…「当時の人たちも自分と同じ感覚だった」「油断すると同じ過ちを繰り返すかもしれない」と恐怖心も覚えたという。

※1/7/2024、東京新聞

https://www.tokyo-np.co.jp/article/300927

「こんなひどい政治に見切りをつけて自分たちで勝手にやろう」

※マガジン9「雨宮処凛がゆく!第668回」

https://maga9.jp/240221-2/

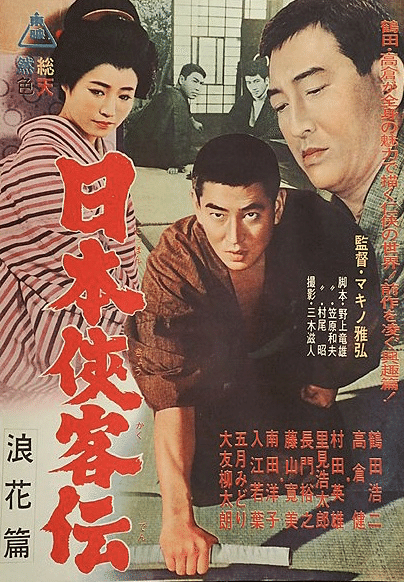

こんな映画を作りたい、と発想するときにその作品のクライマックスが目に見える、絵になる、つまり映像としての具体的な形を持っている場合はうまくいくものです。

※2/17/2024、朝日新聞「山田洋次 夢をつくる 第26回」

https://open.spotify.com/track/12UzVR0M7asW2MHAZRJk0I?si=hqMrwQ6ORqeJ5uBbeHdbrA

「戦争が起き続けるのであれば、愛と非戦を訴えることがエンターテインメントの義務」(森崎ウィン氏)

※1/20/2024、東京新聞

https://www.tokyo-np.co.jp/article/304026

小砂川チトさん「猿の戴冠式」:

後半での作者の「筆の抑制の利かなさ」が減点要素となった。

※1/25/2024、毎日新聞「ルポ 芥川賞・直木賞 選考過程を振り返る」

↑

「抑制の利かなさ」とはどのようなものか。読んでみたくなった。

https://mainichi.jp/articles/20240124/dde/014/040/003000c