- 運営しているクリエイター

#編集

【初出版『最強の法則』100plus】vol.153:著者になってほしい人BEST3-③

前々回から、編集者が「出版してほしい」と思う人とその判断基準をお話しています。

私の基準は、下記の3つです。

⑴数字で表せる実績がある

⑵読者に未来を見せられる

⑶独自性を持っている

前回までは⑴と⑵を解説しました。

今回は、「⑶独自性を持っている」とはどういうことか、お話します。

●

独自性は、オリジナリティ、独創性、驚くような面白さと言ってもいいかもしれません。

少なくともビジネス書や自

【初出版『最強の法則』100plus】 vol.117:SNS運用やレビューも戦略的に

前回、宣伝部のお仕事を紹介したとき、

大切なことを忘れていました。

新聞や電車内広告などのマス媒体での宣伝も重要ですが、

いまやSNSや口コミでの認知と拡散を、

戦略的にやっていくことが必要です。

実際、宣伝担当の仕事でも大きな比重を占めています。

出版社の宣伝部も出版社の公式アカウントとは別に、

単体でSNSを運用しているケースが多くなっています。

編集者も個人でアカウントを持っていたり、

【初出版『最強の法則』100plus】 vol.111:コロナ禍での編集者との付き合い方

編集者と初出版の著者の関係は、

よく料理人と料理の素材、特に「まな板の鯉」に例えられます。

編集者は料理人であり、著者のあなたとあなたのコンテンツが「まな板の鯉」です。

このたとえの意味はいろいろあります。

同じ素材でも、編集者の腕や素質によって、本の出来が変わってくる。

あるいは、素材が悪ければ編集者の腕がどんなに良くても、いい本はできない。

そして、

鯉であるあなたは編集者に身をゆだねて、「

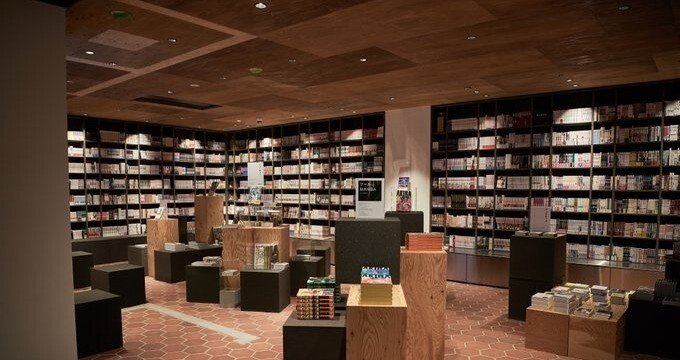

【初出版『最強の法則』100plus】 vol.110:書店さんは大切なビジネスパートナー

以前も少し取り上げましたが、著者としての書店さんとの付き合い方を深堀りします。

ただお客さんとして行くのと違って、

著者として書店さんや書店員さんと接する機会は、

大まかに3種類あります。

①サイン色紙、サイン本を書く(間接的な接触)

②書店訪問をする

③サイン会やトークショーなどイベントを行う

心構えとしては、書店さんをクライアント、あるいはビジネスパートナーと同じと思って接すれば間違いは

【初出版『最強の法則』100plus】 vol.109:返品は出版社の一番の悩みの種

出版社も書店さんも取次も、悩みの種は返品です。

簡単に言えば、書店さんは一度仕入れたが売れない出版物を、

出版社に返品することができます。

つまり、10冊仕入れて5冊しか売れず、残りの5冊が売れそうにない――そう判断したら、書店さんは取次を通して、5冊を出版社に返品するのです。

出版社は取次経由で10冊分の売上げをいったん受け取っていますが、

返品されたら5冊分の売上げを返さないといけません。

【初出版『最強の法則』100plus】 vol.108:重版は著者として一人前の証し⁈

前回は「初版部数」についてお話しました。

今回は「重版」についてお話します。

重版とは、初版部数に加えて、刷り増しすることです。「増刷」ともいいます。

初版部数5000部に加えて、2000部刷り増した場合は、この2000部分を重版といいます。

多くの編集者・出版社の第一目標は、初版の売り切りではなく、重版です。

制作原価が高くなりすぎて、重版にならなければ赤字――という話をよく聞きます。

逆に

【初出版『最強の法則』100plus】 vol.107:初版部数はシビアに計算される

著者の方、著者候補の方にとって、

もっとも気になるのは「初版部数」でしょう。

言うまでもないかもしれませんが、

あなたの新刊が発売される際に印刷される部数(冊数)のことです。

いわば、あなたの著作に対する出版社の「評価」「期待値」と言えるでしょう。

初版部数は、ますますシビアに計算される傾向にあります。

それは、昨年2021年こそ対前年比は上がりましたが、

紙の書籍の売上げが長期低落傾向にあるか

【初出版『最強の法則』100plus】 vol.106:編集&販売「チーム力」で売る

1冊の本を完成し、販売するには多くの人が関わっています。

出版社内部の主な担当だけでも、編集、販売(営業)、宣伝、広報、製作、関連事業部など主な部署が全て関わってきます。

著者のあなたの窓口は編集者1人かもしれませんが、

出版社は会社をあげてあなたの著作を売る、ということを忘れないでください。

なかでも本を売り上げていくのに重要なのは、編集と販売の「チーム力」です。

これが弱いと、売れる本も売れ

【初出版『最強の法則』100】 vol.37:企画書の構成案は“オリジナルワード”で勝負

企画書の中でも重要な「構成案」(章立て、項目)。

前回までに、構成案のポイントとして、主に下記の3つを述べました。

①始めは類書のTTP(徹底的にパクる)でいい

②構成案にはあなたのコンテンツ、知識、経験を120%出す

③章立ては「起承転結」ならぬ「起結承転結」で

これに加えて、2つお願いしたいと思います。

・編集者が「おやっ?」と思うような、オリジナルな表現・内容を入れること

・できるだけ具