ランドスケープを学べる大学 -国内大学、海外留学、独学、働く-

ランドスケープアーキテクチャは自然環境を意識しながら庭や公園などの身近な屋外空間を設計する注目度が高い分野である一方、日本ではまだ新しい職能で、ランドスケープを勉強することができる場所を見つける事が難しい状況にあります。

私も、東京大学・大学院でランドスケープの基礎(生態学と計画学)を勉強しましたが、理論的に理解は深まりましたが空間設計するスキルを身につけることができなかったため、独学で特に設計を勉強し、さらにメルボルン大学でランドスケープアーキテクチャの修士課程を取りました。10年程学業に充ててしまいかなり遠回りをしてしまったように思うのでできたら読者の方には遠回りをせずに最短距離でランドスケープアーキテクチャを学んでいただきたいです。

そこで本記事は、独学でも勉強できるのか、国内大学ではどこの大学を選ぶべきなのか、海外大学に行った方が良いのか、について紹介していこうと思います。

独学でランドスケープを勉強する

独学でランドスケープアーキテクチャを勉強することは可能です。

庭の設計などに関する本はたくさんあり、私はそれらを読んで勉強していました。下にランドスケープを学ぶための本を一覧にまとめた記事を載せておきます。特に「最高の植栽をデザインする方法」は、植栽設計の考え方が整理されており、とても使いやすい本でした。建築の学生で植栽も考えたいという人におすすめの一冊です。

またYouTubeには、Illustrator、Photoshopの使い方、平面図や断面図の作り方、Photoshopでのレンダリングの仕方など、様々なチュートリアル動画があり、とても参考になります。

それらを見て、ランドスケープ系のコンペに参加しながら勉強するという流れが、独学でランドスケープを勉強をする良い流れだと思います。こちらにオンラインでランドスケープについて学ぶことができるウェブサイトの一覧をまとめています。参考にしてみて下さい。

建築の学生など、空間設計のだいたいの流れが分かっている人は、この方法で基礎を勉強し、職業経験を積めば十分マスターできると思います。

しかし、全くのデザイン未経験者の場合は、そもそも何を学んだら良いのかが分からないと思います。また自分で学ぶ知識を選択するため、体系的に知識が身に付ける事が難しいです。

そこで、建築・都市計画・ランドスケープの学生、社会人の方、またデザイン未経験の方に向けたランドスケープに関する記事を書いており、それらの記事をマガジンにまとめてnote本を作成しております。

ランドスケープとは何かという基礎的な内容や、使うべきアプリケーション、コンペの参加の仕方、などランドスケープを学ぶ上での基礎を体系的にまとめています。また、海外留学についても書いています。ぜひ目次を読んでみて下さい。

国内大学で学ぶ

日本ではまだランドスケープは一般的ではなく、ランドスケープを学べる大学の数も少ないです。他の方のブログで日本のランドスケープ系の大学をまとめられていたので、紹介させていただきます。

注意して頂きたいのは、ランドスケープを学ぶ大学には、

・研究に力を注いでいる大学

・設計・デザインに力を注いでいる大学

の2種類に大別できます。自分がどちらを学びたいのか、ということをよく考えて大学を選ぶ必要があります。

研究をしたい方は

東京大学 農学部(緑地環境学専修・森林風致計画学専修)、東京大学 工学部(都市工学科、建築学科)、京都大学 農学部

などの大学がおすすめです。

私は東大農学部、東大大学院の工学部(都市工学)を卒業しました。在学中は生態学の授業では、山に行き生態調査をしたり、ランドスケープの歴史や理論を学んだり、計画学の論文を書いたりしました。

これらの大学でもデザイン・設計を学ぶことはできます(スタジオ形式の講義があります)が、理論など考え方について指導をたくさんもらいましたが、デザイン・設計・意匠に関する指導を少なかったように思います。

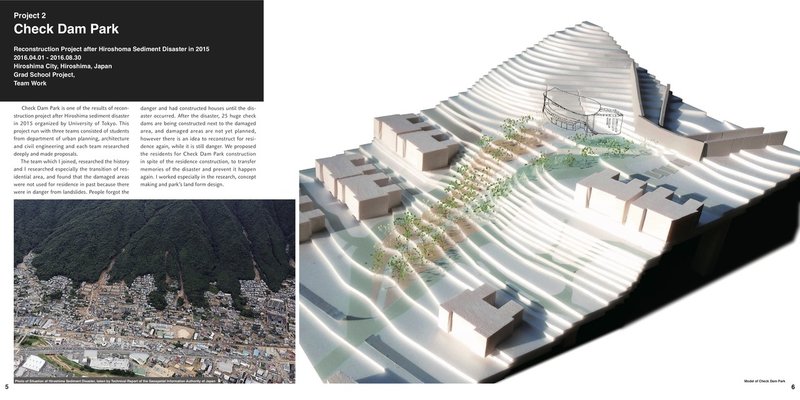

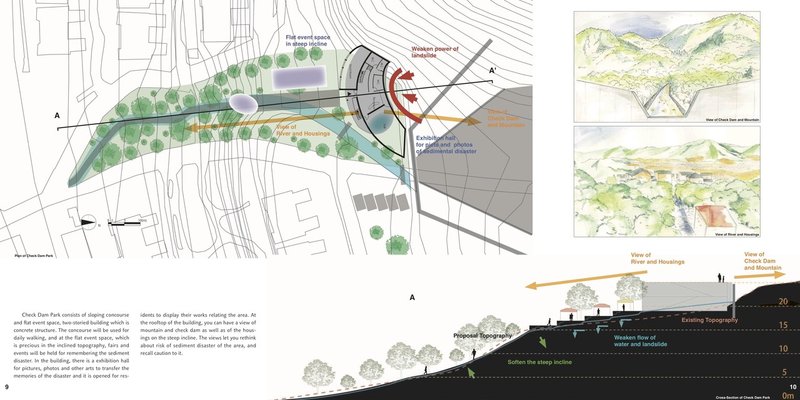

東大大学院のスタジオでの提案

一方、デザイン・設計を学びたいという方は、

千葉大学園芸学部、東京農業大学造園科学部が良いと思います。

日本のランドスケープの業界ではこの2つの大学が王道だと言われています。日本人の有名なランドスケープアーキテクトや造園家はこの2つの大学出身が非常に多いです。

また他の大学では、東京大学の工学部(建築学部)、武蔵野美術大学、多摩美術大学、工学院大学、奈良女子大学、神戸大学、京都芸術大学、あるいは建築学科が有名な大学

が良いと思います。

特に、ランドスケープの”設計"を学びたいという人は、東大などの固い国立大学で理論を学ぶよりも、建築・デザイン一般・アート系の強い大学に通っている人の方が満足度が高いように感じます。

スタジオ形式の授業が多く、生徒同士でランドスケープに関する勉強会や設計演習会を行なっているという話も聞きました。

特に、建築はランドスケープアーキテクチャと考え方が似ているので、建築学科に行き、ランドスケープをかじるというのは良い方法だと思います。

また海外大学でランドスケープを学びたい、と思った時に建築のバックグラウンドがあると非常に有利です。

海外大学で学ぶ

体系的にランドスケープを学びたい、海外の潮流を学びたい、あるいは海外で仕事をしたいと思った際に、海外大学という選択肢が出てきます。海外大学・大学院のランドスケープコースは専門学校のようなものです。ランドスケープアーキテクチャに関する理論も勉強でき、そしてスタジオの授業も充実しています。

「海外で建築を仕事にする2 都市・ランドスケープ編」の本は海外で留学されてランドスケープ系の仕事をされているランドスケープアーキテクトの方々の記事がまとまっている本です。留学やその後のキャリアを考える上で非常に参考となりました。

私が留学をしたメルボルン大学のランドスケープアーキテクチャ修士課程は3年間のコースでした。生態学や理論を学ぶインプットの授業とスタジオ等でアウトプットする授業をバランスが良く、体系的にランドスケープアーキテクチャを学べたと感じています。

以下のようなカリキュラムで3年間を過ごしました。

1年目 ソフトウェアの練習・ランドスケープの歴史・生態学・スタジオ

2年目 ランドスケープの理論・詳細図面の引き方・スタジオ

3年目 応用生態学・擬似実務体験・卒業設計

初年度にソフトウェアをマスター、2年目にデザインの考え方を学術的に学び、最終年にそれを実践演習するというスケジュールです。建築・ランドスケープのバックグラウンドがある人は1年を飛ばして2年間で同じコースを修了することができます。

特に3年コースは、ランドスケープを学んだことがない人でも入学することができますし、ランドスケープアーキテクトになるまでに必要なことを全て教えてくれます。これまでの設計経験や英語など、様々なハードルを感じられると思いますがランドスケープアーキテクチャを本気で勉強したいという思いがあれば基本的に受け入れてくれる門戸の広い大学でした。私は留学に行くまで何度も足踏みをしてしまいましたが、怖がらずにできるだけ早く海外大学に挑戦することをおすすめします。

デザイン初心者がランドスケープ留学をするための具体的な準備についてはこちらの記事で書いています。

Wikipediaでランドスケープ学科のある海外大学の一覧が紹介されていました。海外大学を選ぶ際に参考にしてみてください。

日本の大学と同様、それぞれの大学に色があるので、留学経験のある人に詳しく話を聞くと良いと思います。(色々な人に話を聞いたものをまとめますと、アメリカの西海岸はのんびりしていて、東海岸は深夜まで大学に残ってデザインをしている。バークレー校は生態学に力を入れている、ハーバードはMITとの繋がりも強く授業の行き来がある。ハーバードは学術に寄っている一方、ペン大はデザインに注力しているイメージ。同様にオーストラリアではメルボルン大学は学術的、RMITはよりデザインに寄っています。)

働いて学ぶ

ランドスケープ設計事務所で働きながら学ぶということが一番実践的で早いランドスケープの学び方だと思います。しかし、多くの事務所は、応募者にポートフォリオ(自分の作品を冊子にまとめたもの)や設計のスキルを求めます。

建築やランドスケープのバックグランドがない人には少し難しい選択だと思います。私も大学にいる間、ランドスケープ系のアルバイトやインターンに応募しましたが、結構、断られました。

とりあえずだめもとで応募してみて、ダメだったら独学でスキルを高め、コンペに参加して作品を作り、それをポートフォリオにまとめてから再挑戦するのが良いのではないかと思います。

最後に

ランドスケープを学ぶ方法はたくさんあります。

建築をやりながらでも良いと思いますし、海外大学院に行って本格的に勉強するのも良いと思います。

大事なのは、やってみることと、そして気長に続けることだと思います。

ランドスケープを勉強をする人は数が少ないですし、不安に思うこともあると思いますが、自分から動けばきっと応援してくれる人が出てきます。そして、続けていれば成果が出てきます。

作成中のnote本が最初の一歩の助けになったら良いなと思っています。

ここから先は

ランドスケープアーキテクチャのはじめかた

ランドスケープを勉強したいと思った農学・建築・都市計画系の学生さん、社会人、そしてデザイン未経験の方に向けた記事を書いています。 「国内・…

こちらのプロジェクトをサポートしていただけた方、書籍のSpecialThanksに名前を記載させて頂きます。