#藍染

藍を「木」としたときの「森」って…

今日は徒然と、藍関連の調査を続ける中で感じたことを書きます。

藍染に関連したテーマを設定してこまごまと調査を続けていますが、だんだん「藍染」という枠に付随して、もっと大きなテーマがその根底にあるのではないかという実感が深まってきました。

つまり、「藍」というテーマを「木」に例えると、その木の生きている「森」が周辺に存在しており、その森のありようや成り立ちなどが、「藍」という「木」の存在と密接

INDIGO SESSION vol.2 藍と絹 完成

今回はちょっと専門的な内容となっています。

2023年12月に開催されたインスタライブ、INDIGO SESSION vol.2 「藍と絹」を編集した電子書籍を発売しました。

なぜ絹の藍染は難しい? 木綿や麻といった植物性の繊維(セルロース系)を染めるのと、絹や獣毛といった動物性の繊維(タンパク質系)を染めるのとでは、留意するべき点が違うため、染色の際の手順や工夫を変える必要があります。

藍と旅 第3回本建て正藍染展

今回のテーマは軽やかですね。そして、初の東京開催です。

藍染め石けんシリーズも久しぶりにイベント復帰します。なんだか感慨深いですが、浸ってる場合じゃない。まだ予告の段階なのに…

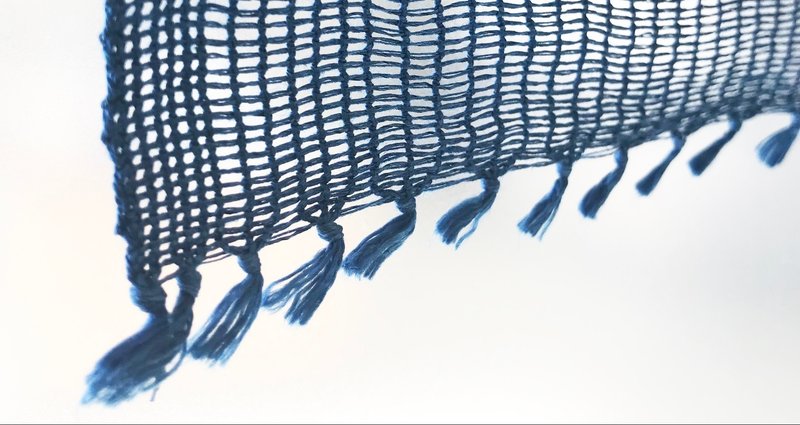

旅する藍の姿 今回の展示会のテーマは「旅」。藍染めは旅人に嬉しい機能満載です。ゴールデンウィークの準備に、ぜひお役立ていただきたいのが藍染アイテムの数々です。

その機能性や歴史のエピソードを、展示会の前日4月19日

アナログ人間の電子書籍出版社

江戸時代と変わらず、灰汁と蒅(すくも)しか使わずに甕(かめ)を建てる(調整する)人が、電子書籍ですか。って面白がられました。自分でもウケてます、この状況。

何か言いたい。私もみんなも。 何かを作ったり表現したりすることをライフワークにしている人が、私の周りには多いです。あなたの感覚的性質はデジタルかアナログかと問われれば、ほぼ全員が「私はアナログ」と答えるでしょう。当然私もそうなのです。

そ

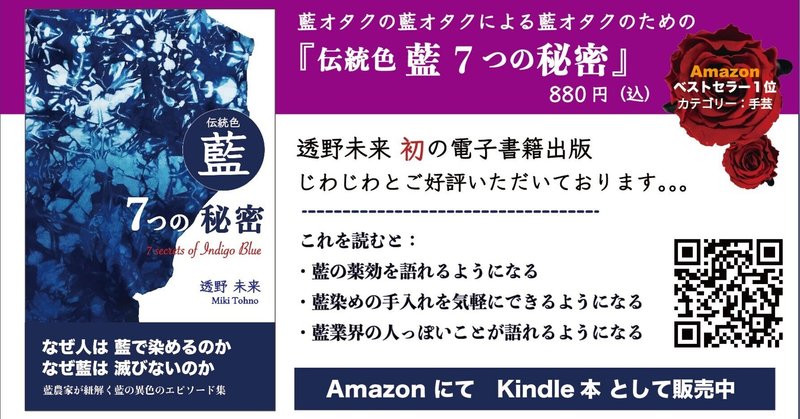

電子書籍を出版しました

いつも言い足りない気持ちでいたアレコレを、ぎっしり詰め込みました。

藍オタク話炸裂本 本日、初の電子書籍を出版しました。(自分で好きなように出版したかったので、出版社も立ち上げました。)

植物のタデアイのことや藍染めのこと、顔料の沈殿藍のことを主に書きました。

栽培方法や染色方法などのhow-toにはほとんど触れていません。主にタデアイや沈殿藍(青黛)の効能、藍染めの機能性、現在期待を寄せて

藍染めで儲けられるか?食べていけるか?2

意識しておかなければならないこと 以前、同じテーマで記事を書いた時は、いわゆる藍染めで儲けるためのノウハウを提示するでもなく、ただひたすら「自分で考えろ」と書いて終わった記憶です。誰の何らの期待にも応えない内容なのにどこかドヤ顔という、変な記事でした。ごめんなさい。

今回は、あの記事から少し時間が経ちましたので、現時点でこのテーマについて私が実感していることをお伝えしてみたいと思っています。

古着を藍染めする 2

ご依頼分の染色作業の合間に、自分の修行として古着の染色を行なっています。今回はPRADAの年季の入った白いブラウスをゆっくり染め上げました。細やかなディテールを楽しみながらの染色作業となりました。

1、PRADAのブラウス(白)

今回入手した古着のPRADAの白いブラウスは、元の持ち主さんにとても気に入られて長く着用された様子で、画像では分かりにくいのですが全体が軽くクリームがかるほどに変

藍染めに「至上の染め方」は存在しない

タイトル画像は、藍染めの染料「すくも」です。こんな土塊のようなものからあの美しい藍色にどうやって染め上げるのか。本藍染め、正藍染め、化学染めとか割り建てとか、沼に足を取られて引き摺り込まれそうな気持ちになるほど、紛らわしい「言葉」と「技法」に溢れた藍染めの世界。

ああ、誤解を呼びそうなタイトルをつけてしまったと、既にうっすら後悔しつつ書き進めようと勇気を奮い立たせているところです。

1、方法