【西行展】五島美術館 和歌以外も凄い! 武士 天才歌人 芭蕉もリスペクト

五島美術館で2022/10/22〜12/4 まで特別展『西行』が開催されていた。実は日本の歴史の超重要人物で、祖先は藤原鎌足であり、天皇や平清盛などと接していた元エリート武士で、出家後は有名歌人から絶賛、頼朝にも藤原秀衡(繁栄絶頂期の奥州藤原氏)に会っていたりもする

芭蕉は西行の500年忌に合わせ

その足跡を追う旅 奥の細道 に出た

西行は「ただの百人一首のお坊さん」ではないのだ

西行といえば和歌、しかし知れば知るほど驚きのエピソード満載の相当興味深い人。その魅力をまとめたい

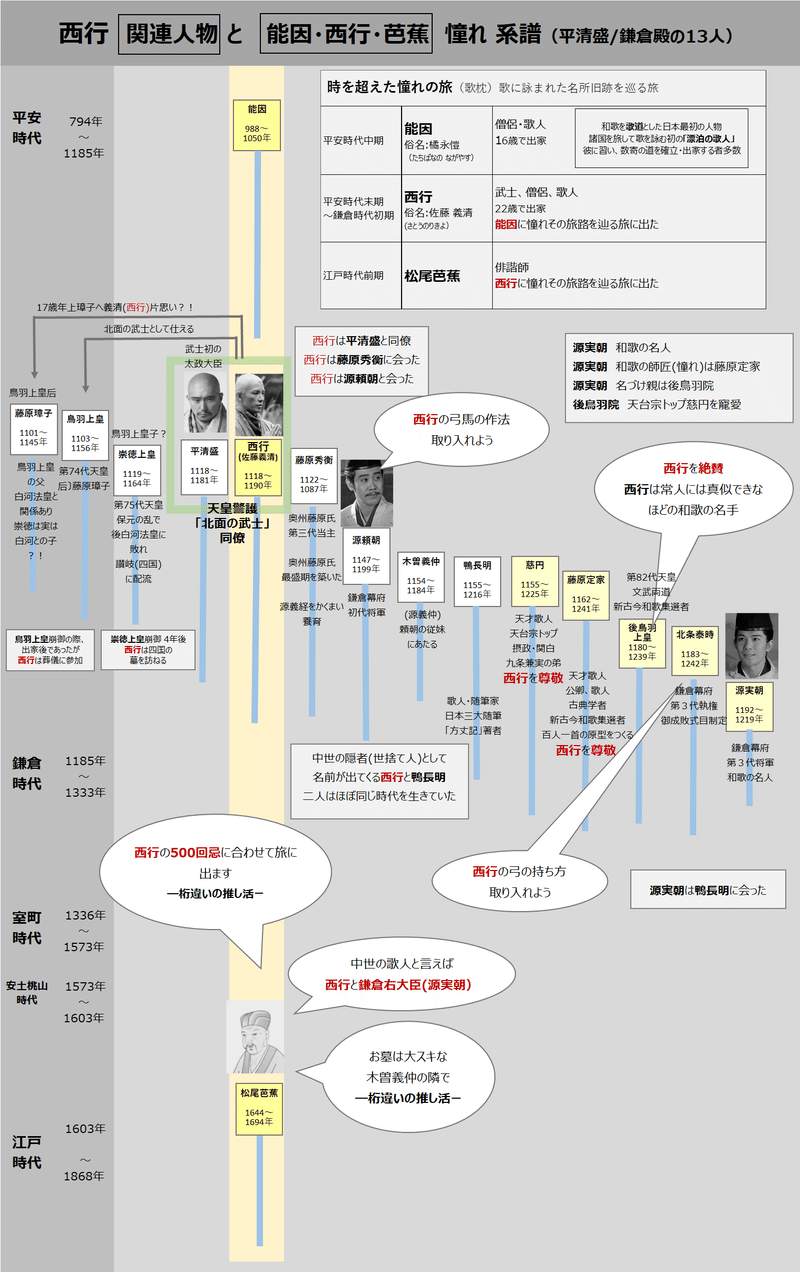

パッと見て分かる人物相関図作成

■2022年 五島美術館 特別展『西行』

今までにない西行の展示という

世に数点しかない西行の自筆の手紙公開など

レアなのにあまり大きく宣伝されていなかった印象

(モッタイナイ) 見逃されないように魅力をお伝えしたい

大河ドラマ「平清盛」

西行は主要な登場人物

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」

描かれていないが、登場人物達とかなり関連性あり

そんなわけで、個人的な大河ドラマ熱を交え『西行そんな人だったのか』と知りたくなるよう、歴史方面から分かりやすく整理したい(残念ながら和歌は語れない)

漂泊とは

流れただようこと

居所をきめずさまよい歩くこと。さすらうこと

一漂泊の歌詠み西行一

■五島美術館『特別展 西行語り継がれる漂泊の歌詠み』

五島美術館

開催期間: 2022年10月22日 (土) ~ 2022年12月4日 (日)

中世から近代に至るまで、

西行が時を越えて人々の心に語りかけてきたものを探る

今までにない「西行 」 の展覧会

世に数点しか伝わらない稀少な西行自筆の手紙

・「西行」をテーマとした古筆・絵画・書物・工芸など

国宝4件、 重要文化財 20 件を含む名品約100点展示

(会期中一部展示替があり)

【参考 過去の西行のまとまった展覧会】

おそらくざっくり調べてみたところこれくらい?!

今回ひじょうに貴重な展覧会

■2018年和歌山県立博物館

生誕900年特別展「西行 紀州に生まれ、紀州をめぐる」

◼️2012年神戸市立博物館開館30年記念

NHK大河ドラマ50年 特別展「平清盛」

※西行メインではないが関連事項として

大河の平清盛見ると展示物一覧アツイ リンク

■2008年出光美術館

西行の仮名 併設 重文 俵屋宗達筆・西行物語絵巻

■2022年 サントリー美術館

展覧会「歌枕 あなたの知らない心の風景」

※ 西行メインではないが歌枕といえば西行

【1】西行を知る ざっくり

◼️どんな人だったか

(※今回展示あり 西行蔵 MOA美術館蔵)

1118年 -1190年

平安末期から鎌倉初期の武士・歌人・僧侶

・『新古今和歌集』 に最多の94 首 選ばれ

歌人として高く評価されている

・確かな史料は少なく謎や伝説に包まれた人物

・西行は同じ時代に生きた人たちに影響を与え、

亡くなってすぐ伝説となるほどの文化人

■実は武士のスーパーエリート&イケメンだった

・容姿端麗(と伝わる)

・裕福な武家の名門中の名門の出

祖先は藤原鎌足に繋がる 奥州藤原氏と同族

・天皇に仕える武士集団に20歳で所属(異例)

・流鏑馬の達人

鎌倉の流鏑馬 実はその作法を伝えたのは

西行というほどのレベル

・蹴鞠(まり)の名手

・和歌に精通

天皇に仕えていた際、 歌会が頻繁に催され

そこで西行の歌は高く評価

一非の打ち所がないほど完璧 出木杉君一

■スーパーエリートを捨てて23歳で出家

佐藤義清(後の西行)出家を決めたシーン

狂おしいほどの美

官位を持ち、妻子もいた西行の出家は異例

当時、朝廷内に噂が瞬く間に広がる

非の打ち所がない完璧な人であり、妻子や友人に恵まれ、

裕福で前途も約束されていた若い武士の出家は

当時の人々を驚かせ、その潔さが評判になった

西行出家の理由は分かっていない

出家の理由と考えられること

1.親友が急死して世の無常を感じたから

2.皇位継承をめぐる朝廷への失望

3.待賢門院(鳥羽帝后)との失恋

4.仏に救いを求める気持ちが高まったから

大河の平清盛では失恋説採用

個人的にこちらであってほしいくらい

ドラマチック

【2】西行を知る 分かりやすく全体像

西行の関係人物として平清盛と鎌倉殿の13人の登場人物を主として構成

時代を超えて繋がる「漂泊の旅人」能因・西行・芭蕉 憧れの系譜

(平清盛/鎌倉殿の13人 成分多め)

画像をクリックして拡大可

■漂泊の旅人として繋がる 能因 西行 芭蕉

988年-1050年 平安時代中期の僧侶・歌人

■西行と鴨長明

西行と鴨長明

二人は、ほぼ同じ時代を過ごした

鴨長明とは

1155年-1216 平安末期から鎌倉前期

歌人、随筆家 日本三大随筆「方丈記」作者

下鴨神社の禰宜を務める家柄の出

神職として後鳥羽院の推挙を得るも失敗

出世の道を閉ざされ出家

訳)流れ過ぎる川はけっしてとどまることなく、

しかしまた(流れる水は)もとの水でもない

よどみに浮かんでいる水の泡は、

消えたり生まれたりを繰り返しながら

長いあいだとどまっていることもない

世の中にあるひとと家とも、この流れと同じようである

【3】西行を知る そうなのか!驚きエピソード

■北面の武士だった

二人は同い年でもある

・天皇に仕えるエリート集団「北面の武士」に

20歳の若さで異例の任命

「北面の武士」とは上皇の身辺を警備した武士たち

一般の武士と違って官位があり、

院の寵愛を受ける位置で、

容姿端麗、 弓術、 馬術にすぐれ、

詩文、和歌、管弦、歌舞の心得が必要な

エリート集団

貴族の地位上は下位の五位、六位でありながら、

宮廷の花形という性格をもつ

■西行は頼朝に会っている

西行と源頼朝エピソード けっこうなインパクト スキ

吾妻鏡にしっかり記載されている

西行展で展示されていた

①頼朝 鶴岡八幡宮を参拝 1186年8月15日

鳥居の辺りを徘徊している一人の老僧を見つけ

名前を尋ねる

僧は 「佐藤義清という元北面の武士で、

今は西行と名乗っている」と言った。(当時西行 69歳 )

②頼朝 西行を御所に招き入れ和歌や弓馬のことについて尋ねる

西行は「弓馬のことは忘れた」と言い

「詠歌については、花月に対して心が動いたときに

ただ31文字を作るだけ。深く理解しているわけではない」

とだけ答える

③頼朝 アツく西行に質問を続ける

頼朝が再三にわたって尋ねたので、

西行は「弓馬のこと」は一晩に亘って語った

頼朝は藤原俊兼にその口述を記録させた

武士をやめてから40年以上経っているのに

語れるとは よほどのこと

頼朝が何度も尋ねるとは相当!

④頼朝が引き止めるも西行は帰ってしまう

翌日正午ごろ、頼朝が引き止める中、西行は御所を出てしまった

⑤ 西行 頼朝から貰った銀の猫を子供にあげてしまう

帰り際に頼朝は銀で作られた猫を西行に贈る

西行は門の外で遊んでいた子どもたちに

貰った猫を玩具として与えてしまう

⑥頼朝 西行の弓馬の作法を取り入れる

頼朝は西行から聞いた 「弓馬のこと」をもとに、

翌年の鶴岡八幡宮の放生会で流鏑馬を奉納

■西行と藤原秀衡

西行にとって奥州藤原氏は同族にあたることもあり、

平氏に焼き討ちにされた東大寺復興費用の勧進のため、

藤原秀衡へ会いに奥州へ向かう

その途中で鶴岡八幡宮に立ち寄り、頼朝に会った

奥州平泉・藤原秀衡の館にて・頼朝の軍に加わるため

出立する源義経(菅田将暉)と、激励する藤原秀衡(田中泯)

田中泯さんの秀衡がこれ以上ないほど秀衡感あってもう、、

あまりに画が綺麗で紹介 ためいき

■西行と北条泰時

鎌倉幕府第三代執権北条泰時は、

「弓馬の事」について

ある老武者の西行回顧談を聴き、いたく感心

『以後弓の持ち方は西行の方法を用いよ』と言った

話を伝え聞いただけで感心されるレベルの西行

【4】西行を知る 「亡くなる日を予言」「桜」

そのきさらぎの もちつきのころ

西行は河内国(現在の大阪) 弘川寺に、庵 (小住居)を建て、

1190 年2月16日73歳で生涯を終える。

かつて自分が詠んだ歌の通りに、 花の下で世を去った

(現在の3月下旬頃にあたる)

桜の名所・吉野に通いつめ、

桜への想い託した歌を数多く残した西行

死ぬその時まで桜を愛でていたいと詠んだ歌

西行といえば桜のゆえん

当時「花」と詠まれているのは「桜」を指す

それほど当時桜は花を代表する圧倒的な存在だった

如月(きさらぎ)の満月 (もちづき) は、陰暦の2月15日で、

この日はお釈迦様が入滅した日 (涅槃会) でもあり、

熱心に仏教に取り組んでいた西行が亡くなったのは

お釈迦様入滅した日の翌日だった

この歌は当時の人々にも後に生きる人々にも

深い感動を与え続けている

西行と桜のエピソードが

詳しく解説されている記事こちら

【5】西行を知る 歌人達の憧れ西行

自身の亡くなる日を予言した桜の美しい歌 共感者続出

「新古今和歌集」の選者、『小倉百人一首』の原型をつくる

自身も天才歌人と言われていたが西行を尊敬

定家は和歌の名人と言われた源実朝の憧れ対象でもある

ー和歌の名人「実朝」が憧れていた「定家」が憧れる

「西行」最強!!ー

〈〈「西行展」で定家と西行の関係が分かる展示あり〉〉

①国宝 捨遺愚草 冷泉家時雨亭文庫

定家が西行が亡くなったことを感慨深く語る直筆書物

②【円位書状 西行筆】 宮内庁三の丸収蔵館

定家は西行とかなり年齢差があり、

西行と比べると当時和歌の腕前はそれほどだったようで、

西行の歌を判定者としてなかなか判定できず、

西行から「早く判定よろしく」と督促の文を出されている 笑

摂政・関白九条兼実の弟で天台宗の最高位である天台座主

自身も天才歌人と言われていたが西行を尊敬

西行は文治5年(1189)

比叡山の無動寺大乗院から琵琶湖を眺め、

慈円と最後の和歌を詠んだ。その翌年、桜の季節に入寂

西行と慈円の交流胸熱

『新古今和歌集』 を作るよう命じ、自身も選者の一人

『西行は趣向を凝らしていてしかも深い感動があり、

生まれながらの歌人。常人では真似できない。

言葉では言い表せない名手』

と絶賛

「後鳥羽院御抄幷越部禅尼消息」

慶應義塾図書館蔵 重要文化財

実際この言葉が記載されていた!

西行 500回忌に当たる元禄2年(1689年)

『奥のほそ道』の旅に出た

西行や能因らの歌枕や名所旧跡を辿る目的だった

中世の歌人といえば誰かと問われ、

"西行と鎌倉右大臣(源実朝) と答えた

【6】大河ドラマと西行

■大河ドラマ平清盛

北面の武士時代からの親友設定

二人は史実で同い年。 熱い友情がイイ

義清/西行 ( 藤木直人さん )と 藤原 璋子(檀れいさん)

西行の17歳年上かつ鳥羽天皇の后である藤原璋子との

禁断の恋愛設定

狂おしい美

作中の和歌が沁みわたる

【璋子が亡くなった際 西行が詠んだとされる歌】

尋ぬとも 風のつてにも きかじかし花と散りにし 君が行方を

[口語訳] 尋ねてみても、 風の便りにも聞くことはできない

花のように散ってしまった君の行方を桜が風に舞い散って、

忘れ得ぬ面影を思い出す。

いったい、あの方は亡くなったあと

どこへ行ってしまったのだろう

待賢門院璋子が45歳で崩御したとき、西行は28歳。

この歌は、璋子 に仕えた歌人待賢門院堀河に申し送ったもの

堀河の返歌は

「吹く風 の行方しらするものならば

花とちるにもおくれざらまし」

■大河ドラマ鎌倉殿の13人

ドラマ上では描かれていないが西行と会っている

源頼朝(鎌倉幕府初代将軍)

ドラマ上では描かれていないが西行と会っている

鎌倉の流鏑馬に作法を取り入れる

源実朝(鎌倉幕府三代目将軍)

西行との関連はドラマには無いが

和歌の名人だと分かるシーンあり

後鳥羽上皇(第82代天皇)

ドラマ上では描かれていないが西行を絶賛

実朝の名付け親でもある

藤原定家

(公卿 歌人 古典学者 新古今和歌集選者 百人一首原型をつくる)

天才歌人であり 実朝の和歌の先生として文だけ登場

慈円

(摂政関白九条兼実の弟 天台宗トップ)

天才歌人 ドラマ上では、和歌はとくに紹介されていない

後鳥羽上皇が寵愛する僧侶

北条泰時

(鎌倉幕府三代目執権 御成敗式目制定)

ドラマ上では描かれていないが、

西行の弓の作法を感心し取り入れる

文覚

(北面武士として鳥羽天皇の皇女統子内親王(上西門院)に仕えていたが、19歳で出家した 真言宗の僧)

ドラマ上では描かれていないが

西行に会った際、西行の堂々としたたたずまいに感服した

ドラマ上は面白キャラなので、北面の武士だったのが意外 笑

【7】西行と和歌

■百人一首より 関連する歌人の和歌紹介

【百人一首とは 】

天智天皇から藤原定家の時代までの

「優れた歌人100人」の短歌を選んだ、

いわばその時代までの「ベスト短歌」

能因

嵐吹く 三室 (みむろ)の山のもみぢ葉は

龍田 (たつた) の川の錦なりけり

西行

嘆けとて 月やはものを思はする

かこち顔なる わが涙かな

慈円

おほけなく うき世の 民 たみ) におほふかな

わがたつ杣 (そま) に 墨染 (すみぞめ)の袖

藤原定家

来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや

藻塩 (もしほ)の身もこがれつつ

後鳥羽院

人もをし 人も恨(うら) めし あぢきなく

世を思ふ故 (ゆゑ) にもの思ふ身は

源実朝(鎌倉右大臣)

世の中は常にもがもな 渚(なぎさ) 漕ぐ

海人 (あま) の小舟(ぶね)の綱手 (つなで) かなしも

■西行の代表的な和歌

願はくは 花の下にて 春死なむ

そのきさらぎの望月のころ

心なき身にもあはれは知られけり

しぎ立つ沢の秋の夕暮れ

道の辺に清水流るる柳陰

しばしとてこそ立ちどまりつれ

吉野山梢の花を見し日より

心は身にも添わずなりにき

■大河ドラマ平清盛での和歌

仙(ひじり)の宮といふべかるらん

訳】君(鳥羽院)のお住まいの宿の庭を菊が一杯に飾ることだ

これではそこを仙(ひじり)の住む宮と

申し上げるのが当然のことであろうよ

( この歌が(記録に残っている中では)

西行の詠んだ最初の歌であるとされている)

(現代語訳)世を捨て出家した人は

本当にその身を捨てたといえるのだろうか

いや、出家によって悟りや救いを得て、

自分を大事にすることになるのだから、

出家しない人こそ本当に自分自身を捨てているのだな

前途有望なエリート武士であった義清が官職と妻子のいる

幸せな家庭を捨てて出家してしまう、

その背景にある彼の懊悩を垣間見せていると解釈される

君に契りの ある身なりけり

訳)自分という人間はなんという迂闊(うかつ)さだろう

院の御葬儀の今宵になって初めて、

自分が院と並み一通りでない御縁にあった事を、

今更のように深く思い知り、思い知らされた事であった

ーさらに詳しくー

鳥羽院が鳥羽離宮でお亡くなりになって

御葬儀に参列出来たが、大変悲しい事であった

院が鳥羽離宮にお住まいになっていた頃、

私は北面の武士としてお供をしていたので、

その時の事が思いだされてくる

今宵はご葬儀に参列出来た御縁の深さなどに思いを致し、

昔の事、今の事が思いだされ、哀しみに濡れて詠んだ歌

【訳】衣河を見にきた今日は、

とりわけ心 まで凍 (こご) えるような寒さで、

空気も冴えわ たっている 吹雪のなか、

あえて衣河 (衣川) の古戦場を見に やってきたが、

川だけでなく心まで凍えるほど寒く、

ある種の感慨を覚え、 頭まで冴えわたっている

この歌は、若き日の旅を思い返して詠んだと思われるが、

晩年の旅に重ね、この世の無常を詠んだようにもとれる

【8】西行と芭蕉の旅ルート

西行も芭蕉も歌枕の旅に出ている

歌枕(うたまくら)とは

和歌の題材とされた日本の名所旧跡のことをさす

「歌枕の旅」とは和歌の題材とされた名所旧跡を巡る旅

※古くは和歌において使われた言葉や詠まれた題材、

またはそれらを集めて記した書籍のことを意味していた

■西行の足跡

■芭蕉の足跡

芭蕉の奥の細道は西行を辿る旅

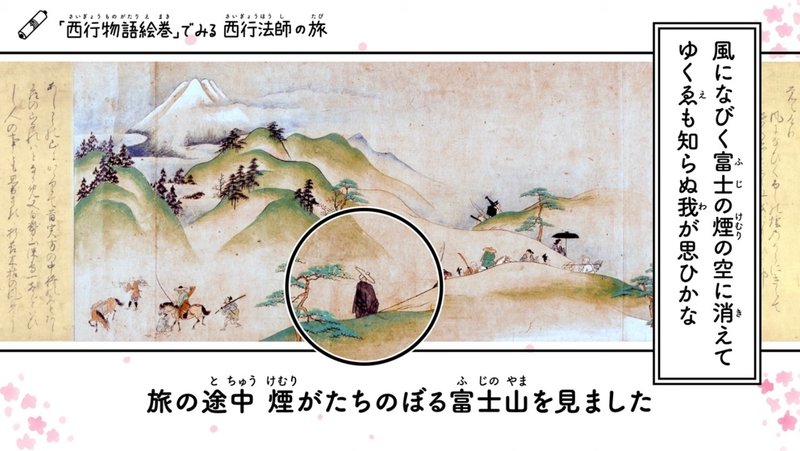

【9】西行の人生 分かりやすい西行物語絵巻解説

サントリー美術館

「西行物語絵巻」でみる西行法師の旅 動画(5分3秒)

西行の人生と旅がこれ以上ないくらい分かりやすい

何気なく桜が舞っていたり、西行がどこにいるか丸で囲ったり 凝っている 見ていると何だか泣ける 作った方素晴らしい!

リンクでぜひご覧いただきたい

【10】西行関連の作品・美術品

■西行を題材にした作品

他に、 落語、 長唄、 義太夫節にもなっている

【「光悦謡本」とは】

光悦流の書体で書かれた

慶長期に出版された観世流の謡本(うたいぼん)

(能の台本に謡曲稽古(けいこ)用の譜をつけたもの)

【謡本とは】

能で謡われる言葉(詞章)、

及び節付の記号(ゴマ点、ゴマ節)を記した本のこと

能の音楽は西洋音楽とは全く異なり、

譜も五線譜のような形式ではなく、

言葉を縦書きにしてその横にゴマ点を記す。

ゴマ点はその向きで音の上下を表し、

細かい節付は流儀ごとに独自の表記をしている

【謡本の歴史】

もともと謡の稽古のための謡本は、秀吉、家康の奨励によって

能が武家の式楽(公式の音楽・演劇)となってから、

武士の教養源として人気が高まり、

印刷の進歩とともに謡本の出版が盛んになると、

謡は町人の間にも流行

光悦謡本は、身分の高い人や富裕商人、

上流武家などの求めに応じて作られたと考えられ、

表紙にさまざまな雅趣に富む雲母模様(きらもよう)を

摺り込んだ豪華な装丁と、古活字版の技術によって印刷された

光悦流書体の文字の美しさから、

「嵯峨本の雄」とも称賛されている

元データこちら 縮尺して細部まで確認可

■西行の書

重要文化財

『中務集』は10世紀中頃の女流宮廷歌人 中務の家集の写本

元データこちら

■西行の和歌や旅を描いた作品

山種美術館蔵

かつては長巻だった絵巻の巻頭部分にあたる断簡

宗達の描いた鹿の下絵の前後に、

光悦が西行の和歌を寄り添うように記している

「こころなき 身にも哀はしられけり 鴫たつ沢の秋の夕暮」

西行、宗達、光悦 美の最高峰

江戸時代(18世紀) 宮内庁三の丸尚蔵館蔵

旅と自然を愛した西行の人生は多くの人々の共感を呼び、

鎌倉時代にはその行状を描く絵巻が登場し、

以降はいくつかの系統の「西行物語絵巻」が制作され続けた

尾形光琳によるこの作品は采女うねめ本と呼ばれる系統のひとつ

半世紀以上前に俵屋宗達が描いたものの模写

そして宗達作にはさらに室町時代に描かれた原本があった

宗達から光琳へのいわゆる琳派の系譜は、

こうした写すという行為によって成り立っている。

重要な点は、光琳が模写から宗達らしい表現を学び、

さらに自らの個性である明快な造形感覚を加えていくといった

「変化を伴う持続」によって、琳派的と呼ばれるものが受け継がれていったことである

元データこちら

この絵スキ 西行さんが佇んでるのカワイイ

<鑑賞>空に消えていく富士山の煙と自らの思いとを重ねている諸国を行脚しながら求道と作歌に人生をかけた、

旅多き歌人・西行の代表作

後代の画家たちは、富士山を仰ぎ見る西行の後ろ姿を

多く描いている。これらは、富士見西行と呼ばれる構図

平安時代の富士山

平安時代 古の多くの都人にとって、

まだ目にしたことのない富士山は、

想像上のインスピレーションを掻き立てられる山だった

和歌に詠まれた富士山は、

火山=噴煙をあげ活動する山のイメージから、

「思ひ(火)」つまり「燃える想い」=恋心の比喩として

用いられたり、富士山のたなびく煙を

もやもやした自分の気持ちの比喩として用いられている

元データこちら

◼️「大河ドラマ平清盛」無料視聴(終了)

西行が生きた時代そのものを描き、西行もかなり重要なシーンで出てくる大河ドラマ「平清盛」

2022年12月31日まで1話のみ1か月限定無料視聴可だった。こんなに感動する1話ってある?!という素晴らしい回。鎌倉殿の13人視聴者には、地続きの時代なので合わせて観ると感動が何倍増し。ストーリーが繋がっている

Amazonプライム会員

無料期間はAmazonプライムビデオで平清盛を検索して、無料エピソードを観るをクリックするだけで視聴可能

NHKオンデマンド直接

会員登録があれば、下記リンクから視聴可能

会員登録無しは、無料登録して無料期間は視聴可能

◼️展覧会開催 行ってきました

【11】参考

和歌といえば実朝!

西行についてのとても美しい記事

西行の凄さとは感動が時空超えてくるということ

「白洲正子が愛した日本人 美の旅人 西行と明恵」2007年放送

本編時間:110分

出演:車谷長吉 、渡辺保 、水原紫苑 、広瀬修子

白洲正子は57歳の時に「明恵上人」を、78歳の時に「西行」を著した。日本の美と心にこだわり続けた正子が、作家として最も充実していた後半生に、こん身の力で書き上げた代表作だ。西行と明恵に共通しているのは、武士を捨て出家し、世捨て人のように生きたこと。正子は二人の生き様に、日本人の心の原風景と美意識を見いだします。執筆のために二人を訪ね歩いた道を映像でたどり、正子の視点で両者の生涯を紹介する。

関連展覧会

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?