記事一覧

ペットボトルのキャップに備わる、ある機能

ミルク入り飲料や果汁飲料のペットボルトのキャップには、防爆機能が備えられている。どういうことかというと、ペットボトルの内部発酵により高圧の炭酸ガスが発生し、キャップが飛び出す恐れがあります。

そのため、キャップには内圧が上昇すると変形する構造にし、キャップが飛び出さないような構造になっている。

『参考資料』

http://www.csij.jp/product.html

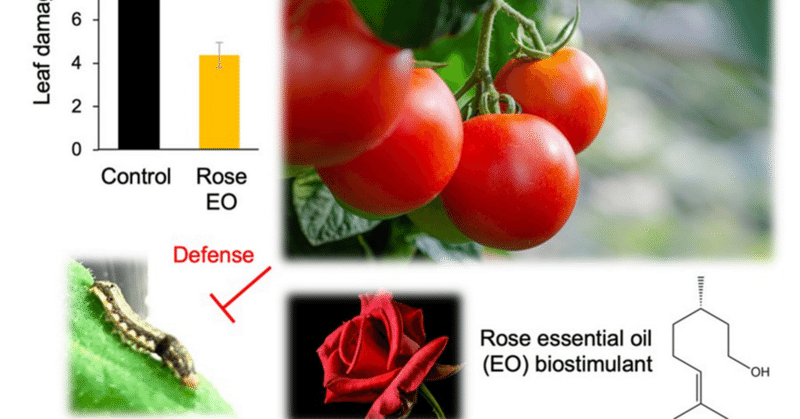

アロマでトマトの防虫

東京理科大学の研究によると、トマト土壌にローズ精油を施用すると、トマトの葉の防御遺伝子PR1が活性化することが明らかになった。また、圃場での実験から、ローズ精油で土壌を処理すると、害虫による食害が54.5%にまで減少することを実証。

さらに、ローズ精油溶液はチリカブリダニなどの害虫の天敵を誘引する効果も示唆された。

『参考資料』

https://www.tus.ac.jp/today/arc

ガード下の機械工具街とパナソニック創業の地

阪神野田駅の近くに「野田阪神機械工具街」と呼ばれる地域があります。阪神電車のガード下に工具の町工場が並ぶ一角です。高架下と言えばすぐに飲み屋(私は大好き!)を思い浮かべる私には新しい発見でした。

野田阪神機械工具街は戦後間もない頃に、ベニヤ板1枚のバラック小屋から 始まったと言われています。国道2号線に直結する場所という特性から同じ業種の店が軒を連ね、徐々 に工具街としての存在を確立してきました