2023年3月の記事一覧

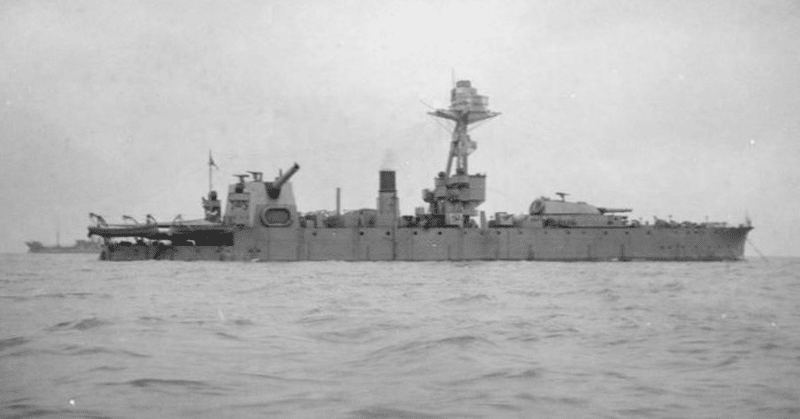

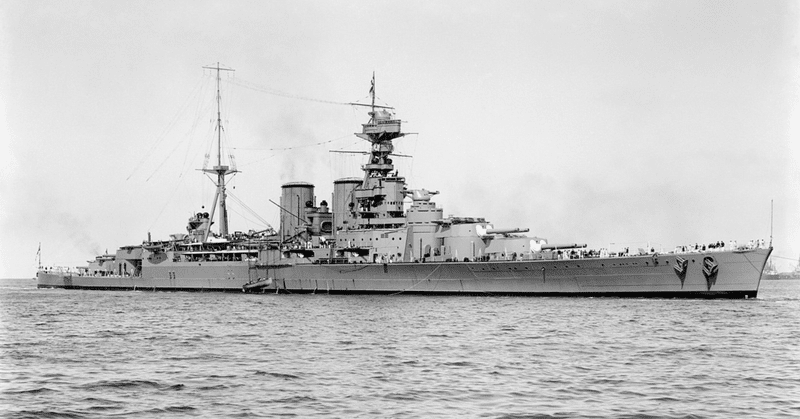

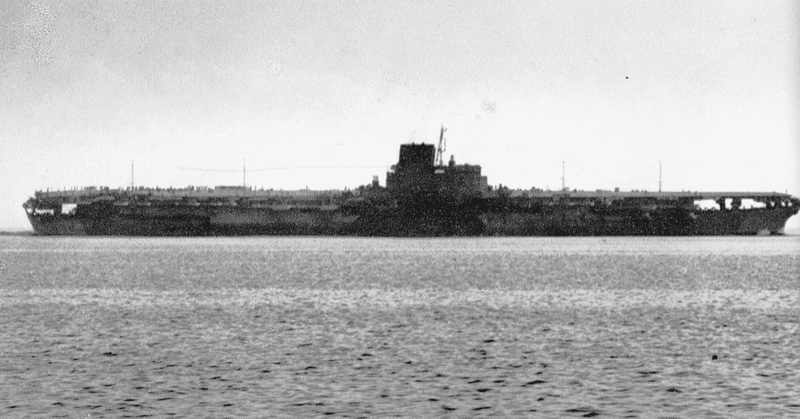

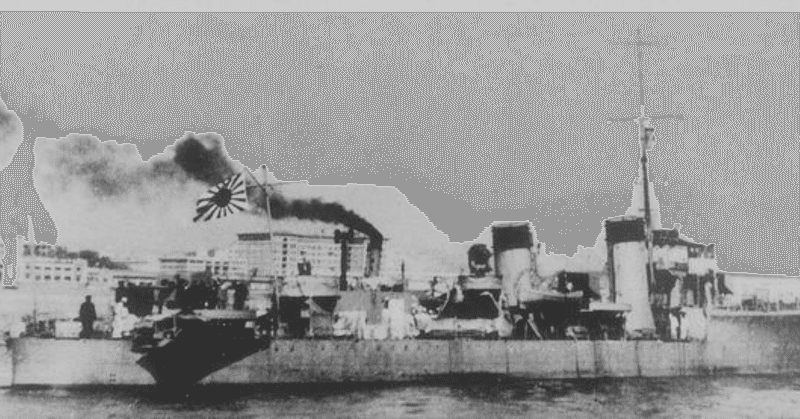

19世紀南米諸国の装甲艦 Ironclads of South American countries in late 19th century

1860年代に英仏が装甲軍艦の建造を始めると他国も一斉に追随しらした。それは列強にとどまらず、ヨーロッパでも例えばスペインやオランダ、デンマーク、トルコやギリシャといった中規模の海軍国にも波及したのです。南米諸国も例外ではありませんでした。

ペルー 意外なことに装甲艦の導入はペルーが早い。その契機になったのはスペインとの戦争であろう。1864年にスペイン軍がペルー領のチンチャ島を占領したことを