日本海軍艦艇命名考(5) 特務艇ほか

日本海軍の艦艇の命名の歴史をたどっています。今回は特務艇を中心に小艦艇について。前回の記事は以下になります。

明治・大正時代

潜水艦の発想そのものは古くからあるが、実用化のためには主兵装としての魚雷と、潜水航行のための電池の進歩が必要だった。こうした条件が揃うのは19世紀も終わりに近いころになる。日本海軍が潜水艦の導入を決めたのは日露戦争が間近いころのことだった。当時、潜水艦の先進国はアメリカ、フランス、イタリア、ロシアなどでイギリスやドイツは遅れていた。日本が潜水艦を発注したのはアメリカである。

日露戦争の最中であった明治38(1905)年1月23日、「艦艇類別標準」を改正し水雷艇の中に潜水艇をもうけた。潜水艇は固有の艇名ではなく番号で呼ぶこととし、例えば「第1潜水艇」(厳密には漢数字。以下同様)などと呼んだ。同年12月12日に再度「艦艇類別標準」を改定し潜水艇を水雷艇から除いて駆逐艦や水雷艇と並ぶ艦艇の一種別とした。

大正5(1916)年8月4日、潜水艇は一等と二等にわけられる。

大正8(1919)年4月1日、潜水艇は潜水艦と改称され、一等・二等・三等にわけられた。番号はそのままに「第1潜水艦」などと改名した。番号と等級に関連がなくわかりづらかったためか、大正12(1923)年6月15日に三等潜水艦は「波号(はごう)」を冠して番号を整理し「波号第1潜水艦」などと改名した。一等・二等潜水艦についても大正13(1924)年11月1日にそれぞれ「伊号(いごう)第1潜水艦」「呂号(ろごう)第1潜水艦」などと改名した。これにより艦名で等級が判別できるようになった。

海軍が保有、運用する艦船のうち直接戦闘にあたる艦艇、主に後方で艦艇の支援にあたる特務船(のちの特務艦艇)のほかに、基地となる港湾でサービスを提供するのが雑役船舟(大正3(1914)年8月12日雑役船と改称)である。代表的なのが艦船の入港出港を支援する曳船(タグボート)だが、こうした雑役船の中には港湾の防御設備の設置や修理にあたるマインボートと呼ばれる種類の船があった。特に潜水艦の発達により港湾防御の重要性はたかまったとされ、明治の末ごろから大型のマインボートが整備された。

雑役船の命名は艦艇と同様に海軍大臣が達号で公示している。しかし「海軍制度沿革」に掲載されているのは大型マインボートなどごく一部に過ぎない。命名達号の一部だけを「海軍制度沿革」に掲載したのか、一部の雑役船だけを達号で命名したのか、どちらかだろうが今は判断できない。

明治の末から大正の半ばにかけて整備された大型マインボートには島の名前に由来する船名がつけられた。「第一測天丸(だいいちそくてんまる)」「夏島丸(なつしままる)」などである。雑役船全体についてなんらかの命名標準があったとは考えられない。自分の狭い観測範囲でも雑役船の名称はさまざまである。

小型艦艇の制度整備

大正9(1920)年4月1日、「特務艦艇類別標準」が制定され特務艇には敷設艇(一等・二等・三等)、掃海艇(一等・二等)、潜水艦母艇が定められる。実際の特務艇への類別変更は7月1日に行なわれた。一等敷設艇と一等掃海艇は該当なし、二等掃海艇と潜水艦母艇は他艦種からの転用であったが二等敷設艇は大型マインボートから、三等敷設艇は中型マインボートの転籍だった。三等敷設艇には番号が与えられ例えば「第七震天」は「第1号敷設艇」と改名されたが、二等敷設艇は「丸」を除いて固有艇名とした。

「夏島丸」は「夏島(なつしま)」に、「第一測天丸」は「測天(そくてん)」に、といった具合に「江之島(えのしま)」「黒神(くろかみ)」「黒島(くろしま)」「片島(かたしま)」「戸島(としま)」「葦埼(あしさき)」「黒埼(くろさき)」「加徳(かとく)」「円島(えんとう)」「似島(にのしま)」と改名される。いずれも島の名だが以前の名前を引き継いだものである。結果的に敷設艇には島の名がつけられた。

大正15(1926)年には二等敷設艇「第45号敷設艇」に固有艇名「鷲埼(わしざき)」が与えられた。

大正12(1923)年6月30日、特務艇の掃海艇を掃海特務艇と改称、艦艇に掃海艇が新設された。掃海艇には駆逐艦からの転籍と新規建造があり前者ははじめのうちもとの艦名をそのまま用いていた。新規建造艇は番号を与えられはじめ「第1掃海艇」などと、大正13(1924)年4月24日からは「号」字を加えて「第1号掃海艇」などと称した。転用艇も昭和3(1928)年8月1日、新規建造艇と同じく番号に改められた。

既述だが大正13(1924)年12月1日に「艦艇類別標準」「特務艦艇類別標準」が廃止されて「艦船令」別表に移された。

昭和2(1927)年3月2日、特務艇に捕獲網艇が新設されたがわずか2年後の昭和4(1929)年3月22日に廃止された。敷設艇と区別する必要がないと判断されたのだろう。なお同じタイミングで軍艦の類別として急設網艦が設置・廃止されている。

昭和3(1928)年には捕獲網艇「燕(つばめ)」「鴎(かもめ)」が命名される。のち二等敷設艇に類別変更され、敷設艇の島の名の中に鳥の名が混じることになった。

余談だが軍艦の急設網艦も鳥の名が与えられており、しかも敷設艦の中で類似の任務を想定した艦は引き続き鳥の名を与えられるという慣習が続いた。

昭和6(1931)年6月1日、潜水艦のうち三等潜水艦が、特務艇のうち敷設艇と掃海特務艇の等級が廃止された。

昭和7(1932)年、敷設艇「夏島(なつしま)」「猿島(さるしま)」「那沙美(なさみ)」が命名された。いずれも島の名である。

昭和8(1933)年、港湾防御を目的とした対潜艦艇として駆潜艇が計画され、5月22日には特務艇に駆潜艇が追加された。駆潜艇は番号を与えられて「第1号駆潜艇」などと称した。

昭和13(1938)年から戦中にかけて敷設艇「測天(そくてん)」「白神(しらかみ)」「巨済(きょさい)」「浮島(うきしま)」「成生(なりゅう)」「平島(ひらしま)」「澎湖(ほうこ)」「石埼(いしざき)」「鷹島(たかしま)」「済州(さいしゅう)」「新井埼(にいざき)」「怒和島(ぬわじま)」「網代(あじろ)」「神島(かみしま)」が命名された。予定艇名としては「粟島(あわしま)」があった。いずれも島の名である。

戦時の急拡大

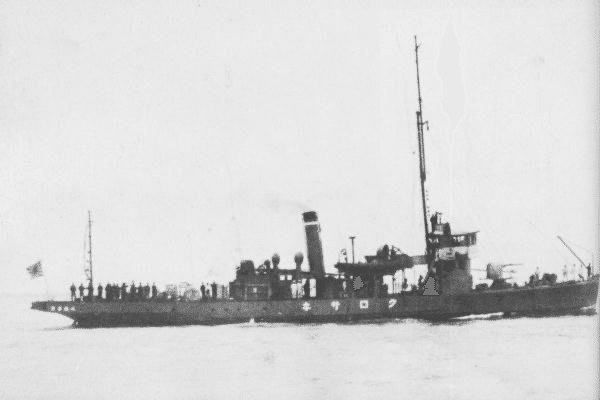

昭和15(1940)年4月1日、特務艇に哨戒艇が追加される。旧式となった駆逐艦が移され、番号を与えられて「第1号哨戒艇」などと称した。

同年11月15日、駆潜艇が艦艇に移され、特務艇の駆潜艇は駆潜特務艇と改称された。特務艇に残った駆潜艇は「第1号駆潜特務艇」などと改名した。

昭和15(1940)年に北方警備を主目的として海防艦が新規建造される。海防艦の新規建造は明治31(1898)年の類別制定以来はじめてのことである。4隻が「占守(しむしゅ)」「国後(くなしり)」「八丈(はちじょう)」「石垣(いしがき)」と命名された。いずれも島の名である。海防艦の命名標準はこのときにはじめて定められたのだろう。

昭和15(1940)年10月24日、特務艇に電䌫敷設艇(でんらんふせつてい)が新設される。海底電線を敷設するためのもので、「初島(はしま)」「釣島(つるしま)」「大立(おおだて)」「立石(たていし)」が命名された。敷設艇と同じく島の名が与えられた。

昭和16(1941)年6月26日には特務艇に魚雷艇が追加された。番号が与えられ「第1号魚雷艇」などと称したが、魚雷を搭載せず機銃を装備した艇は隼艇と呼ばれ「魚雷艇第1号隼艇」などと称した。

このころ、急速建造をめざして漁船構造の敷設艇が計画された。こうした敷設艇には固有名は与えられず番号が与えられ「第1号敷設艇」などと称した。

同じく漁船構造の駆潜特務艇・掃海特務艇が量産され番号で「第1号駆潜特務艇」「第1号掃海特務艇」などど称した。

太平洋戦争初期に捕獲されて日本海軍に編入された連合軍艦艇は、その性質に応じて艦艇としての掃海艇や、特務艇である敷設艇・掃海特務艇・駆潜特務艇・哨戒艇に類別された。101からはじまる番号を与えられ「第101号掃海艇」「第101号敷設艇」「第101号掃海特務艇」「第101号駆潜特務艇」「第101号哨戒艇」などと称した。

昭和17(1942)年7月1日、海防艦が軍艦から除かれて艦艇の種別に移された。新規建造艦以外の既存の海防艦は一等巡洋艦や練習特務艦に類別変更された。

昭和18(1943)年2月15日、哨戒艇が艦艇に移される。特務艇には哨戒特務艇が新設され、漁船構造をもち番号を与えられた「第1号哨戒特務艇」などが量産された。

昭和18(1943)年から海防艦の量産が本格的に行われるようになる。比較的高性能なタイプを甲型、量産むけディーゼル機関搭載タイプを丙型、量産向けタービン機関搭載タイプを丁型と称した。丙型と丁型は番号を与えられ、丙型は奇数で「第1号海防艦」などと、丁型は偶数で「第2号海防艦」などと称した。

甲型海防艦は島の名を与えられ「択捉(えとろふ)」「松輪(まつわ)」「佐渡(さど)」「隠岐(おき)」「六連(むつれ)」「壱岐(いき)」「対馬(つしま)」「若宮(わかみや)」「平戸(ひらど)」「福江(ふかえ)」「天草(あまくさ)」「満珠(まんじゅ)」「干珠(かんじゅ)」「笠戸(かさど)」「御蔵(みくら)」「三宅(みやけ)」「淡路(あわじ)」「能美(のうみ)」「倉橋(くらはし)」「屋代(やしろ)」「千振(ちぶり)」「草垣(くさがき)」「鵜来(うくる)」「日振(ひぶり)」「大東(だいとう)」「昭南(しょうなん)」「久米(くめ)」「生名(いくな)」「四阪(しさか)」「崎戸(さきと)」「目斗(もくと)」「波太(はぶと)」「沖縄(おきなわ)」「奄美(あまみ)」「粟国(あぐに)」「新南(しんなん)」「屋久(やく)」「竹生(ちくぶ)」「神津(こうづ)」「保高(ほたか)」「伊唐(いから)」「生野(いきの)」「稲木(いなぎ)」「羽節(はぶし)」「男鹿(おじか)」「金輪(かなわ)」「宇久(うく)」「高根(たかね)」「久賀(くが)」「志賀(しか)」「伊王(いおう)」と命名された。予定艦名として「大津(おおつ)」「蔚美(うるみ)」「室津(むろつ)」「友知(ともしり)」が伝えられている。

昭和19(1944)年1月31日、艦艇に輸送艦が追加され一等・二等にわけられた。一等輸送艦には1から始まる番号が、二等輸送艦には101から始まる番号が与えられ「第1号輸送艦」などと称した。

同日、敷設艇が艦艇に移され、特務艇の敷設艇は敷設特務艇に改称された。マインボートとして建造された艇と、番号を与えられた艇(漁船構造艇と捕獲編入艇)が敷設特務艇に残り、番号を称していた艇は「第1号敷設特務艇」などと改名された。

昭和20(1945)年6月30日、特務艇に海防艇が追加された。簡易構造の対潜警備艇として計画され、鋼製艇は甲型と呼ばれ1から始まる番号が、木製艇は乙型と呼ばれ101から始まる番号が与えられて「第1号海防艇」などと称したが終戦までに完成したものはなかった。

まとめ

潜水艦と掃海艇、特務艇の大部分は番号を冠して呼ばれ、固有艦艇名を与えられたのは敷設艇と海防艦がほぼすべてと言っていい。敷設艇については多分にマインボートから引き継いだという成り行きによる部分が大きかっただろう。

特務艇や小艦艇にはそれぞれ艦種ごとに想定される任務があったはずだが、太平洋戦争後期には本来の目的を差し置いて対潜護衛に投入された。直接戦闘を想定していなかったはずの特務艇も戦争の前面に立たされることになり多くの犠牲を出した。日本海軍が戦前に想定していた戦争の態様と現実の落差、それをできるだけ早く埋めようとした努力が(結果はともかく)如実にあらわれたのがこうした艦艇だと考えている。

次回は前々回に続いて大型艦(軍艦と特務艦)について大正末から日中戦争時期まで時系列に沿って検討したい。(追記:終戦までにしました)

おわりに

個人的にこの種の小艦艇には思い入れが強いので筆が走り気味になりました。それでもかなり割愛した部分もあり、本当なら番号を与えられた艇でのタイプによる数字の使い分けにも触れたかったのですが際限なくなりそうなのでやめました。

ではまた次回お会いしましょう。

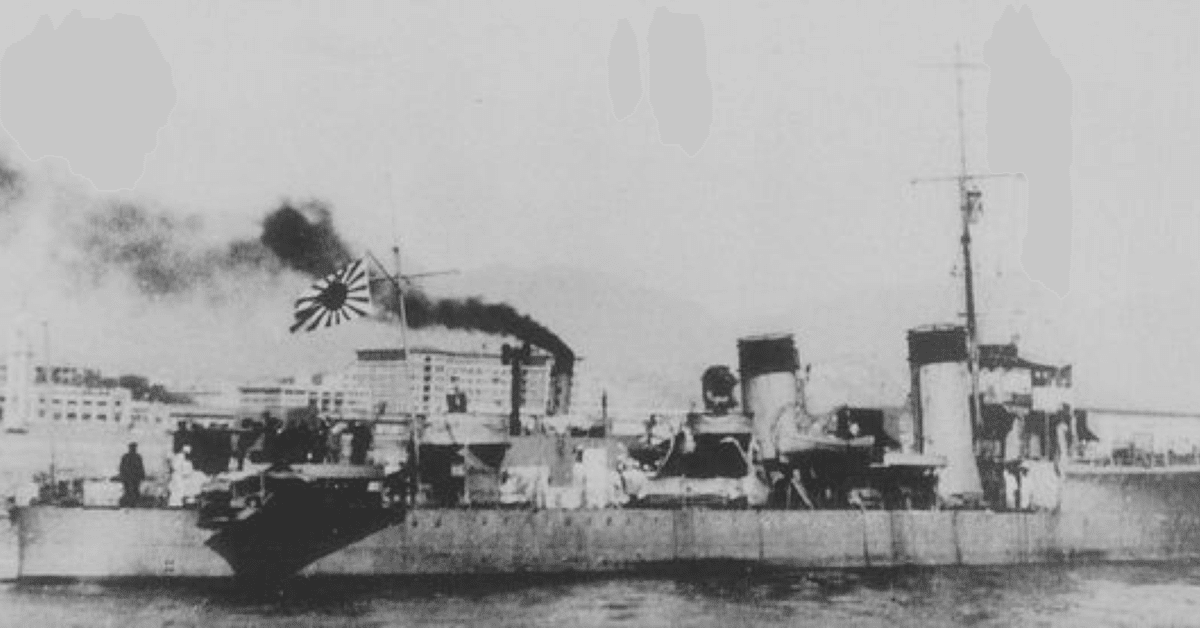

(カバー画像は「第101号哨戒艇」として就役したもとイギリス駆逐艦スラシアン)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?