日本海軍艦艇命名考(6) 終戦まで

日本海軍の艦艇の命名の歴史をたどっています。今回は日中戦争までの予定でしたが終戦までにしましたので最終回になります。前回の記事は以下になります。

昭和初期

昭和2(1927)年3月2日、「艦船令」別表「艦艇特務艦艇類別標準」が改定され軍艦に急設網艦が追加された。同年、敷設艦「厳島(いつくしま)」、急設網艦「白鷹(しらたか)」が命名される。

「厳島」は名所旧跡ではあるが日清・日露戦争の殊勲艦の襲名と考えるべきであろう。敷設艦の命名標準は「特殊名」といわれていて要するに特に基準がないということになる。実際には、具体的に規定された命名標準(旧国名、山川名など)に合致しなくなってしまった、標準制定前の明治前半に命名された殊勲艦を襲名する場合の受け皿のような役割を果たすことになった。のちの水上機母艦も同じような役割を担うことになる。

「白鷹」は鳥の名である。鳥の名は大正13(1924)年に廃止された水雷艇のうち一等水雷艇に命名されていたものだが、ちょうど空いていたということで新設の急設網艦に割り当てられたのだろう。急設網艦と同時に特務艇に新設された捕獲網艇にもやはり鳥の名が与えられた(前回参照)。

わずか2年後の昭和4(1929)年3月22日、急設網艦は廃止されて敷設艦に統合される。区別する意義が乏しいと考えられたのだろう。しかし「鳥の名」という前例は残り、敷設艦についてはこれ以降急設網艦系列の敷設艦は鳥の名、機雷敷設を主任務とした敷設艦は特殊名という二本立てになり、終戦にまでいたる。

昭和2(1927)年には一等巡洋艦「高雄(たかお)」「愛宕(あたご)」が、翌3(1928)年には「鳥海(ちょうかい)」「摩耶(まや)」が命名された。いずれも山の名である。

昭和3(1928)年には二等砲艦「熱海(あたみ)」「二見(ふたみ)」が命名された。名所旧跡による。

昭和4(1929)年、航空母艦「龍驤(りゅうじょう)」が命名された。襲名であるが「龍が馬のように首をもたげて駆け登る」という意味の成語でもある。三国志(正史)諸葛亮伝に見られる。

昭和5(1930)年には敷設艦「八重山(やえやま)」が命名された。意味としては島の名前だが、襲名である。

昭和6(1931)年5月30日、艦船令が改正され別表「艦艇特務艦艇類別標準」も改定された。軍艦の中の巡洋戦艦が廃止され練習戦艦・練習巡洋艦が新設された。また海防艦と砲艦の等級が廃止された。一等巡洋艦と二等巡洋艦の境界がそれまでの計画排水量7000トン(以上/未満)から、口径15.5センチを超える砲を搭載しているか否かに変わった。

海軍充実計画

昭和5(1930)年ロンドン軍縮条約が締結され補助艦(この場合の補助艦は主力艦以外という意味)の建造と保有量にも制限が加えられることになった。日本が保有している、あるいは建造中の一等巡洋艦はすでに条約で認められた上限に達しており、海軍としては軍備計画の大幅な見直しを求められることになる。

昭和6(1931)年度予算では複数年度にわたる海軍充実計画が成立した。以後、昭和9(1934)年には第二次補充計画、昭和12(1937)年には第三次補充計画、昭和14(1939)年に第四次補充計画などが続く。

昭和7(1932)年には二等巡洋艦「最上(もがみ)」「三隈(みくま)」が命名された。計画排水量8500トンだが搭載砲郭の最大口径が15.5センチであったため二等巡洋艦となる。

昭和8(1933)年には二等巡洋艦「鈴谷(すずや)」、潜水母艦「大鯨(たいげい)」が命名された。

12月19日、これまで航空母艦の命名は海軍大臣に委任されてきたが、重要性が増したとして戦艦や巡洋艦と同様に海軍大臣が複数の命名案を天皇に提示して選んでいただくことになった。

昭和9(1934)年5月31日、艦艇類別標準が改定され軍艦の中に水上機母艦が追加された。

昭和9(1934)年、航空母艦「蒼龍(そうりゅう)」、二等巡洋艦「熊野(くまの)」「利根(とね)」、水上機母艦「千歳(ちとせ」」、敷設艦「沖島(おきのしま)」、運送艦「剣埼(つるぎさき)」「高崎(たかさき)」が命名された。

水上機母艦が新設された時に類別変更されたのはいずれも運送艦からの改造艦でもとの艦名(岬の名)をそのまま引き継いでいたが新造艦に選定された「千歳(ちとせ)」は特殊名だが襲名でもある。「沖島」も襲名。「剣埼」「高崎」は運送艦の命名標準にしたがい、かつ襲名でもある。のち潜水母艦に変更されたが艦名は変わらなかった。

昭和10(1935)年には航空母艦「飛龍(ひりゅう)」、二等巡洋艦「筑摩(ちくま)」が命名された。

昭和11(1936)年に命名されたのは水上機母艦「千代田(ちよだ)」「瑞穂(みずほ)」、工作艦「明石(あかし)」である。

「千代田」は襲名だが「瑞穂」は新艦名である。「明石」は襲名でもあるが明石海峡と考えると命名標準にしたがっている。

無条約時代から終戦まで

昭和11(1936)年末をもって日本は軍縮条約から脱退し、海軍力の整備について制約はなくなった。第三次補充計画以降はその前提で計画されたものである。

昭和14(1939)年には航空母艦「翔鶴(しょうかく)」「瑞鶴(ずいかく)」、練習巡洋艦「香取(かとり)」「鹿島(かしま)」、砲艦「伏見(ふしみ)」「隅田(すみだ)」「橋立(はしだて)」、敷設艦「初鷹(はつたか)」「日進(にっしん)」が命名された。

「香取」「鹿島」は練習巡洋艦としては初例となり神宮の名をとった。日露戦争中に建造された戦艦の襲名でもある。

「初鷹」は急設網艦系列の敷設艦、「日進」は襲名であるが日本海軍では稀有な3代目になる。初代は明治初期に佐賀藩から受領した蒸気船、2代目は日露戦争直前に買収した装甲巡洋艦である。なおのち水上機母艦に変更された。

戦艦「大和(やまと)」「武蔵(むさし)」は「翔鶴」「瑞鶴」と同じ第三次補充計画艦であるので同じ時期に命名されていたと思われるが機密保持のためか「海軍制度沿革」には掲載されていない。(追記:「大和」の命名は昭和15(1940)年7月25日、「武蔵」は同年11月1日でした。国立公文書館アジア歴史資料センターで確認)

いずれにせよ「海軍制度沿革」の命名記事は昭和14(1939)年9月が最後になるのでこれ以降は艦種別にみていくことにする。

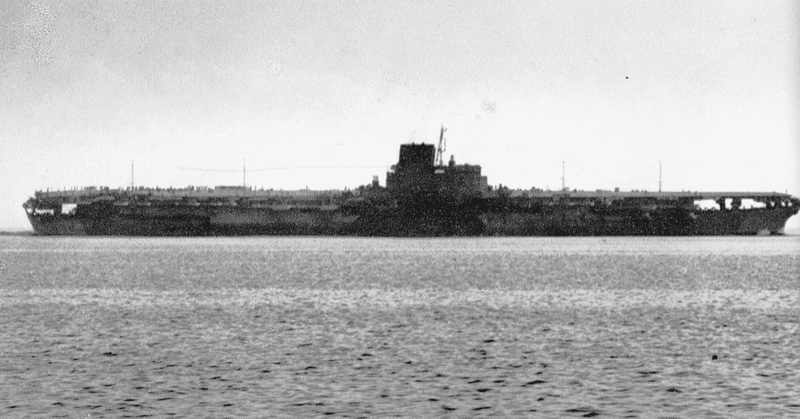

大和型戦艦の三番艦は「信濃(しなの)」と命名されたが航空母艦に変更された。

当初から航空母艦として計画されたのは「大鳳(たいほう)」「雲竜(うんりゅう)」「天城(あまぎ)」「葛城(かつらぎ)」「笠置(かさぎ)」「生駒(いこま)」「阿蘇(あそ)」である。

「天城」以降、山の名が採用されるようになった。航空母艦の量産が企図され(実現できなかったが)飛行生物の新しい名称を考案するのが難しいと考えたのだろうか。日本は山国であり山の名には事欠かない。過去の艦名の事例も多い。実際、ここで挙げられている「天城」「葛城」「笠置」「生駒」「阿蘇」はいずれも襲名である。

この中では「笠置」が目をひく。先代の「笠置」は日露戦争にも従軍した防護巡洋艦だが、濃霧のため座礁して全損となっている。「三年は期間をあけること」という明治天皇の御沙汰があったが、実際にはこうした艦名を襲名することはほとんどなかった。

商船から改造したのが「隼鷹(じゅんよう)」「飛鷹(ひよう)」「大鷹(たいよう)」「雲鷹(うんよう)」「冲鷹(ちゅうよう)」「海鷹(かいよう)」「神鷹(しんよう)」である。いずれも「〜鷹」で統一されている。

潜水母艦から改造されたのが3隻あり、「瑞鳳(ずいほう)」(「高崎」を改名)、「祥鳳(しょうほう)」(「剣埼」を改名)、「龍鳳(りゅうほう)」(「大鯨」を改名)である。「〜鳳」で統一されている。

戦艦(「信濃」)、巡洋艦(「伊吹(いぶき)」)、水上機母艦(「千歳」「千代田」)から改造された場合は改名されていない。潜水母艦(あるいは類別変更前の運送艦)は航空母艦より格下だという意識なのだろうか。しかし水上機母艦からの場合は改名されていない。単純に「鯨」字や岬の名は航空母艦らしくないと考えられたのかもしれない。

一等巡洋艦で命名されたのは「伊吹(いぶき)」だけだが既述の通り航空母艦に変更されている(未完成)。

二等巡洋艦としては「阿賀野(あがの)」「能代(のしろ)」「矢矧(やはぎ)」「酒匂(さかわ)」「大淀(おおよど)」「仁淀(によど)」が命名された。「矢矧」のみ襲名である。

練習巡洋艦としては「香椎(かしい)」「橿原(かしわら)」が命名された。いずれも神宮の名だが結果としてすべて「か」で始まることになった。

日中戦争初期に捕獲された巡洋艦は「八十島(やそしま)」「五百島(いおしま)」と命名された。当初海防艦に類別されたために島の名から命名されたのだろう。

砲艦としては新造艦の「宇治(うじ)」の他に捕獲艦を編入したものが「興津(おきつ)」「多々良(たたら)」「唐津(からつ)」「須磨(すま)」「舞子(まいこ)」「鳴海(なるみ)」と命名された。

敷設艦については急設網艦系列の鳥の名として「蒼鷹(あおたか)」「若鷹(わかたか)」「朝鳥(あさどり)」が、機雷敷設艦として「津軽(つがる)」「箕面(みのお)」が命名された。「津軽」は襲名だが「箕面」は新艦名である。大阪の景勝地だが、戦時標準船の改造だということで襲名は見送られたのかもしれない。

水上機母艦としては「秋津洲(あきつしま)」が命名された。襲名である。

運送艦としては給油艦「風早(かざはや)」「速吸(はやすい)」「針尾(はりお)」は海峡・水道の名から、給油艦「足摺(あしずり)」「塩屋(しおや)」「洲埼(すのさき)」「高崎(たかさき)」「玉野(たまの)」「大瀬(おおせ)」(捕獲艦)、給兵艦「樫野(かしの)」、給糧艦「伊良湖(いらこ)」「野埼(のざき)」「杵崎(きねざき)」「早埼(はやさき)」「白埼(しらさき)」「荒埼(あらさき)」「鞍崎(くらさき)」は岬の名である。汎用運送艦「宗谷(そうや)」は海峡、岬どちらも考えられる。

測量艦「筑紫(つくし)」は新造された最初で最後の測量艦だが海峡とも岬とも考えにくい。襲名ではあるがどういう基準なのだろうか。

標的艦「波勝(はかち)」「大浜(おおはま)」は岬の名より。

まとめ

制度としてはすでに完成していたかのように見える太平洋戦争前後でも、詳細にみていくと意外にあいまいな部分があちこちにみうけられる。実際の運用をみていくと命名標準はある時期に一度に確定したものではなく、その時々に必要に応じて決めてきたものだったのだろう。そう考えてみるとまとまった形で文書がみつからないことにもなんとなく納得がいくような気がする。

おわりに

勢いではじめてみたのはいいもののこんな文章に需要なんかないんじゃないかと思いながら書き進めてきましたが、終わってみると少なくとも自分の中ではそれなりの発見があって満足感があります。

読者の方にとって何か少しでも得るものがあったとしたら幸いです。

ではもし機会がありましたらまた次回にお会いしましょう。

(カバー写真は航空母艦「信濃」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?