日本海軍艦艇命名考(2) 日露戦争まで

日本海軍の艦艇の命名の歴史をたどっています。今回は日露戦争まで。前回の記事は以下になります。

日清戦争後

日清戦争以前の帝国議会では民権派の勢力が強く、政府が提出する海軍充実予算はたびたび否決された。明治26(1893)年度予算案も修正議決されたが明治天皇が宮廷費から海軍充実のために支援する意向を示した結果一転して予算が認められ、戦艦を含む軍艦の建造に着手したが完成は日清戦争後になる。

日清戦争に勝利して多数の捕獲艦を編入した日本海軍だったが、獲得した賠償金のほとんどを注ぎ込んで軍艦建造を加速し、さらに拡大した。この計画で整備された艦隊が日露戦争時の連合艦隊主力となる。

明治28(1895)年には巡洋艦「須磨(すま)」「明石(あかし)」が命名される。いずれも現在の兵庫県南部の地名だが源氏物語に登場する地名という共通点があり名所旧跡とも考えられる。

同じ年には日清戦争前に計画された戦艦「富士(ふじ)」「八島(やしま)」、通報艦「宮古(みやこ)」が命名された。「富士」は日本を代表する山、「八島」は日本の異称である。「宮古」は東北地方の地名だが戊辰戦争で海戦が起きている。

明治30(1897)年には引き続き軍艦建造が行なわれ戦艦「敷島(しきしま)」「朝日(あさひ)」、一等巡洋艦「八雲(やくも)」「吾妻(あづま)」「浅間(あさま)」「常磐(ときわ)」、二等巡洋艦「笠置(かさぎ)」「千歳(ちとせ)」「高砂(たかさご)」、通報艦「千早(ちはや)」が命名された。

「敷島」「朝日」は本居宣長の和歌「敷島の大和心を人問わば朝日に匂う山桜花」に依るのであろう。「八雲」は雲が重なっている様子で「八雲立つ」は出雲の枕詞となっている。「吾妻」は東国を示す古語、「浅間」は山、「常磐」は常緑樹で不老不死の象徴である。「笠置」は南北朝時代に後醍醐天皇が立て籠った山、「千歳」は長い年月を象徴する言葉、「高砂」は兵庫県の神社であるが祝い事で演じられる能の演目でもある。

艦艇類別標準

明治31(1898)年3月21日、「軍艦及水雷艇ノ類別及等級」(のちの「艦艇類別標準」)が制定されて各軍艦の艦種が正式に定められた。これにより、のちに艦名の選定標準が艦種ごとに定義されるようになるための素地ができた。

明治の初めごろ、日本海軍ではイギリスにならって等級制(軍艦を一等艦から七等艦に分類する)を導入したがすでに本国でも廃れ始めていた時期でもあり定着しなかった。明治23(1890)年には軍艦と水雷艇という区別が始まったが、軍艦については正式に艦種は定められておらず例えば「巡洋艦」などと呼ばれていても通称でしかなかった。

明治31年の類別及等級では軍艦をさらに戦艦(一等・二等)、巡洋艦(一等・二等・三等)、海防艦(一等・二等・三等)、砲艦(一等・二等)、通報艦、水雷母艦に、水雷艇を駆逐艇(のちの駆逐艦)、一等ないし四等に分類した。

明治33(1900)年には「艦艇類別標準」と表題を改め、以後改正を重ねながら終戦にいたる。「艦艇類別標準」と各艦艇の対応を表にしたものが「艦艇類別等級表」で、艦艇の命名、除籍、艦種変更などがあれば適宜修正されることになる。

艦船への正式な命名は伝統的に進水式と同時に行なわれる。これは欧州の古くからの習慣らしい。陸上で建造された船が水上に浮かぶことによってはじめて本来の意味での船になるという考えなのだろう。日本海軍でも進水式には海軍大臣から命名書が発出され責任者が朗読する。

ところが艦名の選定自体はずっと以前に行なわれるのが通例だった。明治36(1903)年5月29日の規定では、艦名は計画決定後なるべく早く(起工前が望ましい)決定して達号で海軍内部に公示するがこの時点ではあくまで仮艦名である。あわせて本籍と定員表を仮に定める。定員表は必要な乗員数を計画するのに必要であり、乗員の人事は本籍である鎮守府(横須賀・呉・佐世保・舞鶴)の責任だから、予定しておく必要があったのである。進水によって正式に命名され、本籍と定員表を確定し、「艦艇類別等級表」に登載する、という手順になっている。本籍の確定をもって帝国艦艇籍への編入とされた。ただしこれは海軍工廠での建造の場合の手順で、民間造船所(国内国外ともに)で建造された場合は竣工受領時に本籍確定、艦艇籍編入ということになる。

大正3(1914)年11月30日にこの手続きが一部簡略化された。艦名選定の段階で「艦艇類別等級表」に登載してしまうことにしたのである。仮艦名という呼び方も使われなくなり、進水時には達号で改めて命名を公示することなく単に本籍と定員表を確定するのみとした。実際の在籍艦艇と艦艇類別等級表の内容にずれが生じることになるが実用上は問題にはならなかったようだ。

なお海上自衛隊では艦名は進水式当日まで完全に秘密にしていてそれまでは番号の仮艦名(第389号艦など)で通している。

日露戦争直前

明治32(1899)年、戦艦「初瀬(はつせ)」「三笠(みかさ)」が、一等巡洋艦「出雲(いずも)」「磐手(いわて)」が命名される。初瀬川は、大和川の上流、飛鳥地方での呼び名。三笠山はやはり飛鳥地方の山。いずれも和歌でよく取り上げられている。「出雲」は旧国名であるが古事記伝説の舞台という意味合いがあるのだろう。「磐手」は摂津春日神社(現在の磐手杜神社)の鎮守の森である磐手杜に由来すると考えられる。これも和歌の歌枕として有名。

明治33(1900)年6月30日「軍艦及水雷艇ノ類別及等級」が廃止され替わって「艦艇類別標準」が制定、艦艇を軍艦と水雷艇に分類した。駆逐艇が水雷艇から除かれ軍艦の類別である「駆逐艦」とされた。

明治34(1901)年、二等砲艦「宇治(うじ)」は川の名ではあるが地名でもあり平等院が所在する名所旧跡と解釈したほうがいいだろう。

明治35(1902)年、三等巡洋艦「音羽(おとわ)」「新高(にいたか)」「対馬(つしま)」が命名される。「音羽」は京都清水寺の音羽の滝より。「新高」は台湾中部の新高山(現在は玉山)より。当時富士山を越えて日本最高峰だった。「対馬」は旧国名。

明治36(1903)年には二等砲艦「伏見(ふしみ)」「隅田(すみだ)」が命名された。「伏見」は京都郊外の保養地で離宮があったことで知られる。「隅田」は隅田川だが東京近郊の行楽地でもあった。

明治37(1904)年1月、日露戦争直前にイタリアで建造中だったアルゼンチン向け装甲巡洋艦(一等巡洋艦)2隻を購入、それぞれ「春日(かすが)」「日進(にっしん)」と命名された。明治初期の軍艦を襲名したものである。

日露戦争捕獲艦船

日露戦争では軍艦や商船など多数の艦船を捕獲してその一部は海軍で運用した。日清戦争での捕獲艦船は同じ漢字文化圏でもあり既存の艦名をそのまま流用して読みだけを日本式にすることで済ませていたが、日露戦争で捕獲した艦船の多くはロシア籍あるいは中立違反とされたヨーロッパ国籍船であって、その艦船名をそのまま日本で使うのには無理があり、なんらかの艦船名を改めて定める必要があった。その際、原名の意味か音と関連がある単語、もしくはその船自体の来歴と関連がある単語を選ぶのを例とした。この習慣は太平洋戦争でも引き継がれた。

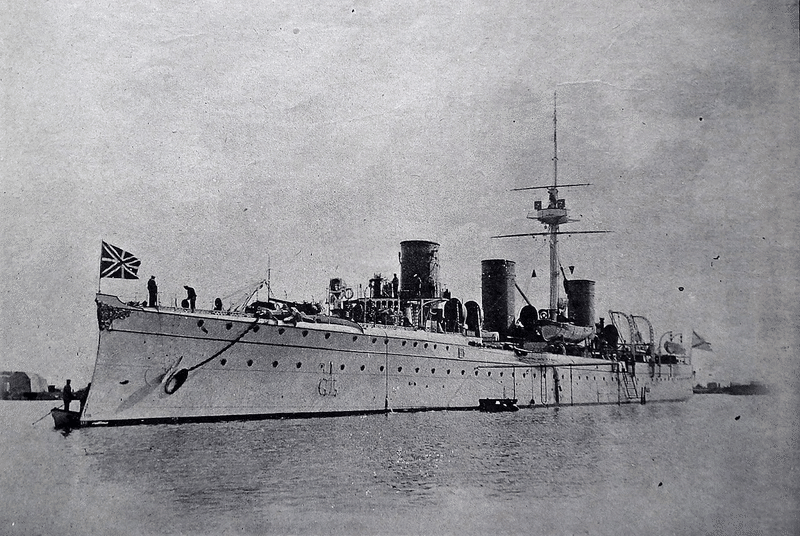

明治38(1905)年6月6日、直前(5月28日)の日本海海戦で捕獲された「アリョール」は一等戦艦「石見(いわみ)」、「ニコライ1世」は二等戦艦「壱岐(いき)」、「アブラクシン」は二等海防艦「沖島(おきのしま)」、「セニャーウィン」は同「見島(みしま)」と命名される。いずれも海戦が行なわれた付近の地名である。「石見」「壱岐」は、実は国名を名乗った最初の日本戦艦なのである。

旅順で捕獲された「ペレスウェート」は一等戦艦「相模(さがみ)」、「ポビエダ」は同「周防(すおう)」、「レトウィザン」は「肥前(ひぜん)」、「ポルタワ」は同「丹後(たんご)」、「バヤーン」は一等巡洋艦「阿蘇(あそ)」、「パルラーダ」は二等巡洋艦「津軽(つがる)」と命名される。

開戦当初、仁川で捕獲された「ワリヤーグ」は「宗谷(そうや)」、黄海海戦後に逃走したが樺太に追い詰められて捕獲された「ノーウィック」は通報艦「鈴谷(すずや)」とそれぞれ命名された。これらは明治38(1905)年8月22日から翌39(1906)年8月20日にかけて数次にわけて行なわれた。

こうした軍艦には原名との関連はあまり考慮されなかった(できなかった?)らしい。戦艦には旧国名が、一等巡洋艦には山の名が与えられた。これには直前にあった海軍省と明治天皇の議論が影響していた可能性があり、幻の「艦艇命名標準」が最初に適用された例かもしれない。

二等巡洋艦「宗谷」「津軽」は後年の標準でいわれている川の名ではないのが注目される。おそらくこの両艦については岬からとられたのだろう。二等巡洋艦の命名標準はこの時期にはまだ確定していなかったのではないか。むしろその翌年である明治39(1906)年8月20日に命名された「鈴谷」が川の名(捕獲地に近い樺太の川)なのである。通報艦は大正元(1912)年には廃止され短期間しか存続しなかった艦種だが、新造の「最上」「淀」はいずれも川から命名されている。

捕獲艦以外の二等巡洋艦について見ていくと明治38(1905)年9月30日に新造の二等巡洋艦「利根」と通報艦「最上」が命名されている。いずれも川の名である。8月22日から9月30日までのあいだに二等巡洋艦の命名標準が確定したと考えられる。ほかの艦種も含む標準全体もこの期間に定められた可能性が高い。

捕獲商船については一部、のち海軍艦艇となる船舶を中心に紹介するにとどめる。

「エカテリスノラフ」は「韓崎(からさき)」と命名。対馬海峡で捕獲され、対馬北端の岬である韓崎から。

「マンチュリア」は「満州(まんしゅう)」。原名をそのまま日本語とした。

同名別船の「マンチュリア」は「関東(かんとう)」。中国本土から見て山海関の東側にあたる東北地方のことを関東とも呼んだ。関東庁や関東軍の語源でもある。

「アンガラ」は「姉川(あねがわ)」。音の響きが似た名前とした。

「スンガリー」は「松江(まつえ)」。原名は満州北部の川で中国名は松花江(しょうかこう)。当初「松江丸(しょうこうまる)」と呼んだが海軍に編入して「丸」を除いた際に読みを改めた。

「レシントン」は「若宮(わかみや)」。玄界灘で捕獲され、近隣の福岡県の地名から。

「ローズレイ」は「高崎(たかさき)」。対馬の岬という説と隠岐の岬という説がある。

まとめ

改めて軍艦の命名と艦名選定標準の制定に関する議論を時系列で並べてみると、日露戦争によって捕獲した艦にまとめて命名する必要が生じた時期と、標準の必要性が提起された時期が符合していたことがわかった。日露戦争がまだ終結していない時期になぜこんな議論をしているのか疑問だったが、整理してみると納得である。

日露戦争によって日本海軍はある意味「水ぶくれ」したという評もあるのだが、水ぶくれするにしてもそれなりの制度整備が必要だったのだろう。水ぶくれによって必要に迫られた制度が後年の日本海軍の成長に資した部分は他にもあったかもしれない。

次回は日露戦争終結後、八八艦隊の時期を経て軍縮までの時代について検討したい。

おわりに

少し馴染みがある時代に入ってきました。日本海軍という組織の制度が最終的にほぼ完成したのは大正中期だと考えていますが、日清日露の戦間期もひとつの契機と言えるでしょう。

前回、参考文献に挙げるのを忘れてしまいました。

ではまた次回にお会いしましょう。

(カバー画像は戦艦として最初に旧国名を艦名とした「石見」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?