日本海軍艦艇命名考(1) 明治初期

日本海軍の艦艇の命名の歴史をたどってみたいと思います。まずは日清戦争まで。

幕府・諸藩海軍

慶応4(1868)年4月28日(旧暦)、江戸湾で幕府軍艦「富士山」「翔鶴」「朝陽」「観光」の4隻が新政府に引き渡された。これが帝国海軍の発祥といわれている。函館戦争で榎本艦隊と相対した新政府側艦隊には薩摩や長州、佐賀といった諸藩の軍艦が加わっていた。むしろ数的には諸藩軍艦の方が主力だった。函館戦争後、版籍奉還や廃藩置県で諸藩の軍事力は中央政府に回収され、軍艦も(全てではないが)海軍に移管された。こうした旧幕府や諸藩から受領した軍艦はもともとの艦名を引き続き使用した。

幕府や諸藩では主に漢語から艦名をつけていたようだ。当時の高級武士にとって漢籍の素養は必須の基礎知識だったから材料にはこと欠かなかったことだろう。例えば幕府の「蟠龍」や「回天」などが挙げられる。それでもお国がらというのは出るもので、薩摩藩では「開聞」「桜島」といった艦名、土佐では「夕顔」「羽衣」「箒木」など源氏物語からとったと思しき艦名がみられる。長州藩では「癸亥」「丙寅」など取得年の干支を艦名としていた。

新生日本海軍が幕府から受領または捕獲したのは上述の4隻に加えて「咸臨」「千代田形」などがある。薩摩からは「春日」「乾行」、佐賀からは「日進」「孟春」、長州からは「第一丁卯」「第二丁卯」「鳳翔」「雲揚」、熊本藩からは「龍驤」を受領している。

明治初期

日本海軍が初めて自ら命名したのは明治2(1869)年に受領した「甲鉄艦」だろう。これはもともとアメリカ南部連合がフランスに発注していた中型装甲艦で、南北戦争で南部連合が崩壊して宙に浮いていたものを幕府が購入したものだった。戊辰戦争で引き渡しが拒否されていたが幕府軍が江戸を撤退したことで外交権が新政府に一元化されたとして引き渡しが実現した。しかし「甲鉄艦」という呼び方は艦名というよりもむしろ艦種名といった方が妥当で、実のところ当時の日本海軍では文字通り甲鉄艦はこの1隻だけだった。普通名詞が固有名詞同様の扱いをされていたのだ。明治4(1871)年に至って「東(あずま)」と改名されたのはこうした艦種と艦名の関係を整理したものだろう。

ところで「東」は日本海軍が初めて運用した装甲艦だが、以後この艦名を襲名した艦は現れなかった(「吾妻(あづま)」はある)。艦名としては方角と混同しやすく不適当と判断されたのだろう。

明治4(1871)年にビルマから購入したコルベットには「筑波(つくば)」、明治7(1874)年に購入(由来は諸説ある)したコルベットには「浅間(あさま)」と命名された。幕府の「富士山」や薩摩の「開聞」「桜島」など、これ以前にも山の名を艦名に採用した例は見られるが、この時期にもっぱら山の名が艦名として採用されていたことは注目される。抽象的な漢語ではなく具体的な地名を中心に艦名としようという流れがあったのではないか。

明治8(1875)年に国内で建造された「石川(いしかわ)」は造船所である石川島造船所から命名された。同年横須賀で建造された最初の国産軍艦「清輝(せいき)」の艦名は漢語からとられている。

明治7(1874)年に起きた佐賀の乱で海軍力不足を痛感した政府では海軍力強化の議が起こり、結果としてイギリスに3隻の新艦を発注することになった。このとき海軍省から「従来艦名としては山川の名を採用していたが(引用者注:実際には川から命名した例はこれ以前にない)、以後山川や国名、著名な人名から採用することとしたい。今般イギリスに発注した3隻のうち装甲艦には天孫降臨の地である高千穂峰にちなんで『高千穂』と命名したい」と太政官に上申して承認を得た。この際あわせて、艦船の命名については天皇に奏聞することとされている。なおこの時に「高千穂」と命名することとされた艦は実際にはのちの「扶桑」のことだと考えられる。のちの防護巡洋艦「高千穂」と混同している記述があった。

明治8(1875)年、イギリスに発注された3隻と日本で建造されている砲艦1隻の合計4隻にそれぞれ「扶桑(ふそう)」「金剛(こんごう)」「比叡(ひえい)」「天城(あまぎ)」と命名される。「扶桑」は日本の雅称だが、それ以外はいずれも山の名である。

明治6(1873)年に横須賀で起工され、明治9(1876)年に進水、明治14(1881)年に就役した「迅鯨(じんげい)」については「海軍制度沿革」に命名記事がなく時期がわからない。皇室ヨットとして計画された艦であり通常と異なる経緯で命名されたのであろうか。「素早いクジラ」といったような意味だろう。

明治10(1877)年に命名された「磐城(ばんじょう)」も由来は不明である。福島県の旧国名と字は同じだか読みが異なる。

西南戦争後

明治11(1878)年には「海門(かいもん)」「天龍(てんりゅう)」が命名されている。「海門」は特定の地名ではなく湾の入り口の狭くなった地形を表す一般名詞らしい。「天龍」は長野県から静岡県にかけて流れる天龍川に由来するのだろう。川の名に由来する最初の艦である。

明治15(1882)年には「葛城(かつらぎ)」が、翌明治16(1883)年には「武蔵(むさし)」「大和(やまと)」「筑紫(つくし)」「笠置(かさぎ)」が命名された。「葛城」「武蔵」「大和」は国産、「筑紫」「笠置」は海外からの購入である(「笠置」はキャンセル)。「葛城」「笠置」は山の名、「筑紫」は九州地方をさす地域名、「武蔵」「大和」は国名である。「葛城」「武蔵」「大和」は同型艦だが由来が混在しており、統一しようという考慮はあまり働いていないことがうかがわれる。ただ「武蔵」「大和」は日本の現首都と古都の所在地としてペアとなる組み合わせとなっている。

この時期、軍艦の国産は進んだが技術的には欧米先進国に遅れをとっていた。1880年代はイギリスなど欧州列強で新形式の軍艦が次々に現れていた時期でもあり、財政難の日本でも新技術を導入するために英仏に当時としては最新の巡洋艦を発注した。明治17(1884)年、3隻の巡洋艦には「浪速(なにわ)」「高千穂(たかちほ)」「畝傍(うねび)」と命名される。

明治17(1884)年から18(1885)年にかけて4隻の砲艦と1隻の巡洋艦に「愛宕(あたご)」「摩耶(まや)」「赤城(あかぎ)」「鳥海(ちょうかい)」「高雄(たかお)」と命名される。いずれも山の名である。

明治20(1887)年、いわゆる三景艦「松島(まつしま)」「厳島(いつくしま)」「橋立(はしだて)」が命名される。名所旧跡に由来する艦名のはじめとみられる。また準同型艦3隻セットで艦名が選定されている。同種同型の艦名の傾向を揃えようという意識が強くなっていると言えるだろう。

同年「八重山(やえやま)」「千島(ちしま)」「満珠(まんじゅ)」「干珠(かんじゅ)」が命名される。「八重山」「千島」は日本の南北両端の列島であろう。島の名を採用したはじめである。「満珠」「干珠」は古事記の海彦山彦伝説に登場する潮の満ち引きを操る珠のことだが、その伝説に由来する島が周防灘にあり、島の名と考えるのが妥当だろう。

明治21(1888)年の「千代田(ちよだ)」は江戸城の別称千代田城か、幕末の軍艦「千代田形」を襲名したものだろう。同年の「館山(たてやま)」は房総の館山湾と考えられる。

明治22(1889)年「大島(おおしま)」は島の名より。大島と呼ばれる島は全国にある。伊豆大島や周防大島が有名だ。同年「秋津洲(あきつしま)」は日本の雅称。

明治25(1892)年「吉野(よしの)」は南朝の所在地だが山と川のいずれとも解釈できる。

明治26(1893)年「龍田(たつた)」は京都の川。

明治28(1895)年、チリから購入した「和泉(いずみ)」は国名であろう。

日清戦争で捕獲され日本海軍に編入された軍艦については艦名はそのままに読みだけを日本式に変えている。明治27(1894)年から翌々29(1896)年にかけて「操江(そうこう)」「福龍(ふくりゅう)」「鎮遠(ちんえん)」「平遠(へいえん)」「済遠(さいえん)」「広丙(こうへい)」「鎮東(ちんとう)」「鎮西(ちんぜい)」『鎮北(ちんほく)」「鎮南(ちんなん)」「鎮中(ちんちゅう)」「鎮辺(ちんへん)」「湄雲(びうん)」「敏捷(びんしょう)」が編入された。このうち「遠」字で終わるのは北洋艦隊所属艦、「広」字で始まるのは広東艦隊所属艦だった。

まとめ

この時期の艦名選定については決まった基準がなく、その時々で適宜考えていたように見える。特に旧幕府や諸藩の軍艦をそのまま同じ艦名で呼んでいた頃には雑多な印象が強い。

それでも年月を経るにつれてだんだん傾向というものは固まっていく。山の名が主に採用されていた時期もあったがそれをきっかけとしてか川や島、名所旧跡といったさまざまな地名が艦名に採用されるようになり、同型艦ではできるだけ関連がある艦名が選定されるような傾向がみえてくる。

この時期の最後になって清国から多数の軍艦がその艦名を維持したまま編入されてまた統一感が損なわれる結果となったが、全体としては将来の命名標準が策定される流れが出来上がりつつあると言えるだろう。それが具体化され制度整備が一気に進むのは日清戦争後から日露戦争にかけての時代であるがそれについては次回で検討したい。

おわりに

この時期の海軍艦艇は馴染みが薄いと思いますが、並べてみるとお馴染みの艦名があちこちに登場します。それらは実は先代だったり場合によっては先先代だったりするのですが。

こうした艦がかつて活躍したという実績の上に、太平洋戦争に登場する艦艇の名前があります。そうした過去に少しでも思いを馳せていただければと思います。

参考文献については以下の記事を参照ください。

ではまた次回お会いしましょう。

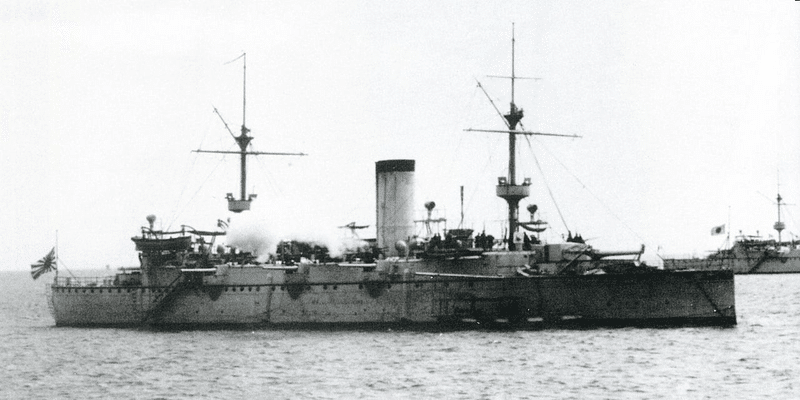

(カバー画像は明治17年命名の防護巡洋艦「高千穂」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?