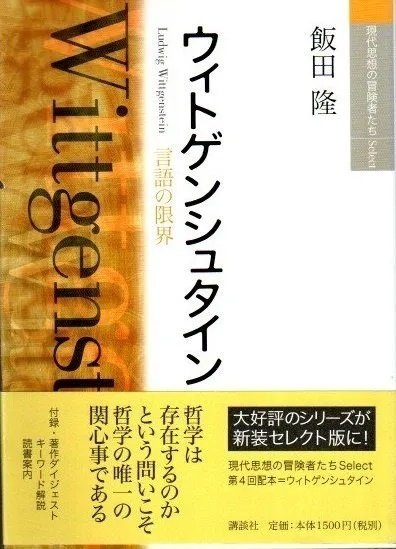

◆読書日記.《飯田隆『ウィトゲンシュタイン 言語の限界』》

<2023年5月4日>

<概要>

哲学上の問題とは言語がどう働くかについての誤解から生じてくる。言語の限界に突き当たって思考が瘤を生み出しているのである。哲学とはこれを取り除き、問題をその根から断つことである。哲学とは理想的な言語を作ることではなく、すでにある言語の使用を明らかにすることであり、通常の言語使用の底に隠されている、誤った先入見を暴こうとする営みである。

<編著者略歴>

飯田隆(いいだ たかし)

一九四八年生まれ。東京大学大学院博士課程中退。現在、慶応義塾大学教授。著書に『言語学大全Ⅰ 論理と言語』『言語哲学大全Ⅱ 意味と様相(上)』『言語哲学大全Ⅲ 意味と様相(下)』『言語学大全Ⅳ 真理と意味』(いずれも勁草書房)。編著に『ウィトゲンシュタイン読本』(法政大学出版局)など。

飯田隆『ウィトゲンシュタイン 言語の限界』読了。

自分の中での今年の学習課題、ウィトゲンシュタインのお勉強の3冊目である。

※一冊目:岡田雅勝『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』

※二冊目:中村昇『ウィトゲンシュタイン、最初の一歩』

前回2冊目として読んだ入門書が、非常に緩い書き方で不満も多かったので、今度はもっとカッチリとした解説書を読みたいと思い、今回手に取ったのが定番の「現代思想の冒険者たち」シリーズだったというわけである。これは実にいい本であった。

著者は本書を「連作エッセイ」という形を想定して書いたという。

著者はウィトゲンシュタインの入門的な著作を書くにあたり、彼の哲学とそのスタイル、そして彼自身の人間性の関係を浮き彫りにするという狙いがあったそうだが、「いまの私には、自分に対してでさえ満足の行く形で、このねらいを一冊の本という形で実現する自信はない(P.1)」という事で、そのような形にしたのだそうだ。

それも無理がなかろうと思わざるを得ないのは、本書を読んでいると良く伝わってくる。

ウィトゲンシュタインはその死後、遺産管理人によってその遺稿が膨大な分量、存在するという事が知られる事になった。

因みに、これは思想家には割とありがちな話で、例えばマルクスも死後膨大なメモが残されている事が知られていて『資本論』の2~3巻はマルクスの死後に出版されたものだ。

超越論的現象学のフッサールも生前に出版できなかった膨大な草稿があり『イデーンⅡ』などは死後に出版されているものである。

また、構造主義精神分析のジャック・ラカンもまだ刊行されていない原稿が残されていると言われている。

このように著名な思想家というのは、生前に出版されたものの他に膨大な量の草稿が見つかるという話は珍しくもない話である。

ウィトゲンシュタインもそのタイプの思想家だったようで、その遺稿はと言えば「後期ウィトゲンシュタイン思想」の主著として有名な『哲学探究』(1953年)を皮きりに、本書が刊行された時期(2005年)までに実に13冊の遺稿が出版されているが、それでもウィトゲンシュタインの残した遺稿の「二割にも満たない(P.155)」分量なのだという。

そこから考えると、かつてウィトゲンシュタイン思想は<前期ウィトゲンシュタイン思想――『論理哲学論考』/後期ウィトゲンシュタイン思想――『哲学探究』>という理解がなされてきたが、彼の思想はもっと複合的で、そういう捉え方さえ怪しいものとなってきた……というのである。

つまり、本書は「専門家による、厳密なウィトゲンシュタイン理解の困難さ」があったからこその「連作エッセイ」という形式が選ばれているというのだ。

しかし、一般の読者からしてみれば、そこまで厳密に「ウィトゲンシュタインが何をどう考えていたのか?」という事を知りたいわけでもないだろう。

本書は、そういう意味で「入門書」としては、ウィトゲンシュタイン思想に踏み込み過ぎているという部分がある。

が、そこを「連作エッセイ」という書き方で、瑣末すぎる議論をある程度緩和しているがために、一般向けとしてはいいバランスの入門書になっていると感じる。

本書はそのような「連作エッセイ」という表現で書かれた上で、前回の記事でぼくが提示した「思想家の入門書の形式」の三類型を全て兼ね備えている構造を採用している。

即ち「評伝スタイル」「書評スタイル」「ワード解説スタイル」の三類型である。

恐らく「思想家の入門書の形式」で考えうる方法をバランスよく採用したのであろう。

本書は基本的に、ウィトゲンシュタインの生い立ちに従って順に解説していくスタイルである。

ウィトゲンシュタインがどういう時期にどういう思想を持っていたのか……という所を解説していき、『論理哲学論考』や『哲学探究』が書かれた時期には、それらの書評的な解説を加える。

そして、巻末に「略式年表」「主要著作ダイジェスト」「キーワード解説」「読書案内」を沿えている。

こういった、初学者や一般読者などこれからウィトゲンシュタイン思想を学ぼう、知ろうと考えている人が欲しがっているものがだいたい揃っているので本書は「バランスがいい」と思ったわけである。

『論理哲学論考』を集中的に理解したい、といった人などは、本書では物足りなさを感じるかもしれないが、浅く広くウィトゲンシュタイン思想を捉えるという第一段階目のウィトゲンシュタイン理解としては、いい解説書であると思う。

ただし、その代わりに一般的な<前期ウィトゲンシュタイン思想――後期ウィトゲンシュタイン思想>といった形でウィトゲンシュタインを知りたいと思っていた一般読者には、本書は少々踏み込み過ぎて議論が瑣末だと感じる事は、あるかもしれない。

◆◆◆

今まで薄くではあるが西洋思想史をある程度勉強して来たぼくからしてみると、「ウィトゲンシュタイン思想」というのは、何だかイメージがあやふやな所があった。

ぼくが今までウィトゲンシュタインを何となく敬遠して来たのは、そういう理由もある。

西洋思想史において名が刻まれている人物と言えば、例えばヘーゲルであれば、哲学のあらゆる分野を網羅し近代西洋思想の礎を作った「弁証法」の人というイメージだし、マルクスであれば『共産党宣言』や『資本論』で共産主義の基礎的な理論化を行った人物といったイメージ、フロイトは精神分析の祖で、ニーチェは「神は死んだ!」の伝統的西洋思想の批判者……といったような「何によって西洋思想史にインパクトを残したのか」というイメージが刻まれているものだ。

だが、ウィトゲンシュタインと言えば『論理哲学論考』の「語りえぬ事柄については沈黙すべきである」という言葉のイメージが強く、それ以外にもはっきりとしたイメージが掴めない「言語ゲーム」という用語が知られているくらいで、彼がどういった影響関係にあり、彼が西洋思想史に採り上げられるだけのどのような思想を提示したのかというのが、いまいち分からずにいたのである。

もう一つ、ぼくがウィトゲンシュタインについて今まであまり語りたがらなかったのは、彼の思想の重要点が、フレーゲやラッセルの記号論理学を継承し、論理実証主義に影響を与えた「記号論理学の人」というイメージから、そういう「記号操作」に興味が湧かなかったからでもある。

実際、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』はウィーン学団の論理実証主義者らに大きな影響を与えたからであり、彼らはウィトゲンシュタインの『論考』を「基本的にフレーゲやラッセル(の記号論理学)から受け継がれたものであり、よって、これらの哲学者を通じて、この著作が哲学の伝統と密接に結びついていることにある(P.299)」からこそ評価していたという部分があったという。

が、今まで3冊ほどウィトゲンシュタイン関連本を読んできた上での感想では、ウィトゲンシュタインを「記号論理学を引き継ぐ人物」と捉えるのは正確ではないと思えるのである。(勿論、『論理哲学論考』に限定して言えば、それはフレーゲやラッセルの記号論理学の影響を受けているのは明らかだし、そういう読み方ができないわけでもない)

初学者の大胆さで言わせて貰えば、飯田隆の本書が副題を「言語の限界」としているように、ウィトゲンシュタインの思想の中心は「記号論理学」ではなく、どうやら「言語」にあったと言って良いようである。(後期ウィトゲンシュタイン思想の主著とされた『哲学探究』も、日常言語に関する考察であった)

ウィトゲンシュタインの前期思想と後期思想との違いとして良く言われる事は、『論理哲学論考』にあった「記号論理学」的な一義的な記号性を転換し、『哲学探究』では「日常語」の秩序を追求するようになったという点であろう。

(以前の記事でご紹介した『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』にて著者の岡田雅勝は「彼は『論考』において主張していた完全な論理的秩序を持った記号法に固執することをやめたのである」と表現している)

「記号論理」から「日常語」へと追求対象が変化してはいるものの、ウィトゲンシュタインのテーマたる「言語」については、前期-後期を通して変わっていないのである。

論理実証主義者らへの影響関係から『論理哲学論考』は記号論理学のイメージが大きいものとなってしまったという感じはするものの、実際には後期にかけても撤回されていない「写像理論」などのほうが、よほどウィトゲンシュタインの本質が出ている考え方なのではないかと思うのである。

ウィトゲンシュタインには「世界の事実は全て言語によって表現でき、だからこそ言語的な秩序たる『論理』の構造と、世界の構造は、同じ構造である」といった考え方があった。

その「秩序」を『論考』では「記号論理学」の追求という形で表現してみせ、そこから後期の『哲学探究』では「日常語」へと修正を施したのである。

そのどちらも「世界の事実の表れとしての言語」といった「写像理論」の考え方は、変わっていないわけである。(因みに、ぼくが思うに写像理論は後期思想の「言語ゲーム」などよりもよほどウィトゲンシュタイン思想の本質に近い考え方だと思っている)

この写像理論の考え方は、そのアイデアを思いついたウィトゲンシュタインの発想の元を知るとより一層分かり易くて面白い。

どのようにしてウィトゲンシュタインが、言語が実在の像であるという考えを思いついたのかという話がある。それは、一九一四年の秋、東部戦線でのことだった。ウィトゲンシュタインは、ある自動車事故に関するパリの訴訟についての雑誌記事を読んでいた。その裁判では、事故を再現する模型が提出された。模型はここでは命題の役割を果たしていた。つまり、ある可能な事態の記述として機能していた。この機能を模型が果たしているのは、その各部分(模型の家、模型の車、模型のひと)が、実在の側のもの(家、車、人)と対応することによってである。ウィトゲンシュタインは、この類比を逆向きにすることを思いついた。つまり、命題は、その部分と世界とのあいだの同様な対応によって、模型もしくは像として働くのだと。

この考え方が理解できれば『論理哲学論考』の、例の七つの大項目の命題の考え方もだいぶ分かり易くなってくる。

1、世界は、成り立っていることのすべてである。

2、成り立っていること、つまり、事実とは、諸事態の存立である。

3、事実の論理的像が思想である。

4、思想とは有意味な命題である。

5、命題は要素命題の真理関数である。

(要素命題はそれ自身の真理関数である。)

6、真理関数の一般形式は、[ p ― , ξ ― , N ( ξ ― )]である。

これが命題の一般形式である。

7、語りえぬ事柄については沈黙すべきである。

つまり、1~3が写像理論の説明であり、その「世界の事実」の構造として4~6において記号理論としての説明がなされる。

そして、重要なのは命題「7」の存在である。

『論理哲学論考』の記述のボリューム的にも、その影響関係からも、『論考』は4~6の「記号論理学」の部分が重要点であるというイメージが強い本だと言えるだろう。

もちろん、飯田隆も言っている通り、『論考』は様々な読まれ方がされて良い著作ではあるものの、これは著者たるウィトゲンシュタインの本意ではなかったというのは良く知られている所であり、その点は留意しておくべきであろう。

記号論理学の祖の一人であり、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の出版にも助力した、彼の恩師たるバートランド・ラッセルに対して、ウィトゲンシュタインはラッセルの『論考』に対する「誤解」を、以下の様に指摘しているという。

――ところであなたは私の主要な論点を本当に把握されていないのではないでしょうか。論理的命題に関する作業は私の主要な論点からすればたんに付随的なことにすぎません。主要な論点は、命題によって――すなわち言語によって――表現し(語り)得るもの(そして同じことですが、思考し得るもの)と命題によって表現され得ないで、ただ示され得るものについての論究なのです。この論究こそ哲学の中心問題だと信じます。

ここに端的に述べられている通り、ウィトゲンシュタインにとって『論理哲学論考』における「論理的命題に関する作業は私の主要な論点からすればたんに付随的なこと」に過ぎなかったわけである。

つまりは、上に挙げた大項目の命題4~6は『論考』の中では「付随的な議論」なのだ。

勿論、ある程度のボリュームを持って記号論理学について説明したからには、命題4~6は「重要ではない」という事ではない。

が、それのみについて言及するウィーン学団ら論理実証主義者の『論考』理解は、、ウィトゲンシュタインの本意ではなかったのである。

『論考』で示した事は、言語(命題)によって表現され得るものと、され得ないもの――つまりは飯田隆『ウィトゲンシュタイン 言語の限界』の副題である「言語の限界」はどこにあるのか?という事であった。

言語で表現できることは、要素命題によって明確に表現できる(語り得る)。

が、要素命題によっては語り得ない事――倫理的な価値、および美的な価値、これは世界には存在しない、故にそれらは「語り得ない」。

これが、ウィトゲンシュタインにとっての言語の限界線であったと言えるだろう。

この「言語の限界線」は、ウィトゲンシュタインの「倫理講話」にて<相対的価値>と<絶対的価値>という表現でも語られる事となる。

例えば「この椅子は良い椅子である」といった文章があった場合、この「椅子」の価値というものは、あらかじめ決められている椅子を使う際の目的というものがあり、それを利用する様々なシーンがあり、それに対して様々な種類の椅子がある。それらの「椅子」の価値と比較して良し悪しを決める事が出来る。

これらの価値は命題に翻訳する事ができ、記述的である。

このような価値をしてウィトゲンシュタインは<相対的価値>としている。

それに対して、倫理的な価値や美的な価値といったものは、「事実」として命題的に記述する文章に翻訳する事はできない。「それは事実を越えており、超自然的で、本質的に崇高なものである。それゆえ絶対的価値は言語によっては記述不可能であり、それについて語ることは端的に無意味である(岡田雅勝『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』P.192より引用)」という事である。

これがウィトゲンシュタインの言う<絶対的価値>であった。

この<絶対的価値>について語る事が「無意味」だからこそ、そういったものについて「語りえぬ事柄については沈黙すべきである。」という『論考』の最後の命題に至るわけである。

そして、ウィトゲンシュタインにとってみれば、この「語りえない事柄」のほうが重要であったと考えられる。

――以前にご紹介した記事でも書いたように、ウィトゲンシュタインは「芸術の都ウィーン」で、芸術に親しんだ兄弟と共に育ち、自らも音楽を楽しみ、彫刻を彫ったり建築を手がけたり、といった芸術と共にあった人物であったし、自らを「私は宗教的人間ではないが、私はどんな問題も宗教的観点からしか見ることができない」と言っていた人物でもあった事を思い出しても良いだろう。

ウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』の序文で主張していた「私たちの言語の論理が誤解されている」という事の意味は、哲学がこの<絶対的価値>について「論理」で語ろうとしているからであった。

それについて指摘したからこそウィトゲンシュタインは、同じく『論理哲学論考』の序文「哲学の問題を本質的な点において最終的に解決したと考えています」とまで言ったのだろう。

つまり、ぼくが見るにウィトゲンシュタインには、「論理」によって説明ができる<相対的価値>よりも、「論理」によっては説明ができない<絶対的価値>のほうが自分にとって重要だったのではないかと思うのである。

◆◆◆

ここで、議論はぼくがウィトゲンシュタイン学習の一冊目として選んだ岡田雅勝『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』の記事で提示した点に戻ってくる。

ウィトゲンシュタインは<絶対的価値>とした、倫理的な価値や美的な価値の領域――芸術や「神」の存在といったものについて、西洋思想の要たる「論理」によって踏み荒らされ、否定される事を嫌がったためにその「限界線」を引いた、というぼくの推理である。

つまり、西洋思想は近代に至って宗教的な価値と手を斬り、ドイツ観念論に至り、カントによって「神の存在は、われわれの扱う論理では証明する事が出来ない」と宣言されてしまった。そしてフォイエルバッハによって「人間は神から作られたのではない、神のほうが、人間から作られたのである」という認識に至る。

『論理哲学論考』の重要命題である「語りえぬ事柄については沈黙すべきである。」は、端的に言ってウィトゲンシュタインによるカントやフォイエルバッハ批判だったとも思えるのである。

ウィトゲンシュタインの言う「語りえぬ事柄」とは、まさにカントが論じていた「神の存在証明」だったからだ。

カント的なロジックでは、「神」は死ぬしかないだろう。

が、それでもウィトゲンシュタインは「神」を延命させた。ウィトゲンシュタインがそれを延命させたのは、芸術や宗教といった価値というものは、ウィトゲンシュタインの性格からしてみれば、踏み荒らされたくない領域であったのではないかと思えるからだ。

神を信じることは生の意味に関する問いを理解することである。神を信じることは世界の事実によって問題が片付くのではないことを見てとることである。神を信じることは生が意味を持つことを見てとることである。

だから、そこに「論理」が踏み入れないように「言語の限界」という立札を立てて、そこを哲学の聖域にした。

つまり、<絶対的価値>の領域は「論理」が踏み入ってはならない聖域である、というわけである。

そういう見方をすると、『論理哲学論考』が論理実証主義者らに多大な影響を与え、フレーゲ、ラッセルからなる記号論理学の系譜を受け継ぐ書籍だともてはやされた事はウィトゲンシュタインの意図とは真逆の反応であったのではないか。

ウィトゲンシュタインにとっては「語りえぬ事柄(言語では説明できない、論理では記述できない価値)については沈黙すべきである」という命題のほうが重要であった――そういう考えからしても、彼が後期思想に至って記号論理学的な厳密な秩序を手放し、日常言語の追求という方向へ転換したという流れも納得できるとは思えないだろうか。

◆◆◆

さて、ここまで来ると後期思想の『哲学探究』の内容のほうも気になってくる所ではあるが、取り寄せてまで読む価値があるかどうか、悩みどころである。

ぼくは「ウィトゲンシュタインが考えていた事の正確なところ」についてまで、追求しようとは考えていないからだ。

今回の勉強はあくはで西洋思想史中のウィトゲンシュタインの影響関係を知る事に目的があって、ぼくの興味の中心は「なぜウィトゲンシュタインは西洋思想史において重要人物として採り上げられているのか?」という所にあった。

そこからすると、流石に『哲学探究』を実際に読む所まで踏み込んでウィトゲンシュタインに付き合うかどうかというのは微妙だ。

「言語ゲーム」という、後期思想で採り上げられるウィトゲンシュタイン用語の事を考えると『哲学探究』を読んでみたいと思わなくもないが、上に書いた通り、ウィトゲンシュタインの本質は「言語ゲーム」の辺りにはない。

「言語ゲーム」というのは、ウィトゲンシュタインの作った新概念というわけではなく、あくまで人の言語行為を「比喩」として示した言葉であって「重要概念」と言えるのかどうかというのは、今のところぼくとしては疑問だ。

『論理哲学論考』の時点では、ウィトゲンシュタインは言語を世界の事実を写す「像」という比喩で説明する――つまりは「写像理論」である。

この説明で重要なのは、その構造として「論理」があるという考え方であったのだが、――その厳密な構造としての「記述論理学」の説明を、後期には徐々に緩めていって「ゲーム」といったほどの秩序として例えた。

だから一般的なイメージとしてある「言語ゲーム」をして「ウィトゲンシュタインの重要概念」だという捉え方は、誤解が多いとも言えるだろう。

『哲学探究』で論じられるのは「論理」などよりも、もっと捉えどころのない「日常言語」に関する議論である。

その捉えどころのなさが、恐らくぼくの持っていたウィトゲンシュタインの西洋思想史における「捉えどころのなさ」「あやふやなイメージ」だったのではないか、と思うわけである。

さて、『哲学探究』については、あと数冊ウィトゲンシュタイン関連本を読み、実際に『論理哲学論考』を再度読み終えてから考えてみてもいいだろう。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?