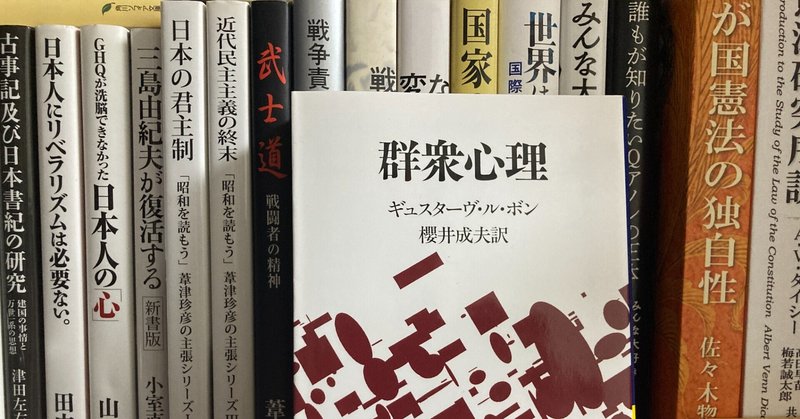

ラノベ・小説・学術書など様々な本を読んできたタイガが本棚の整理ついでに本の感想を書いていくマガジン。

割と最近は真面目な本を読むことが多いですが一応多種多様な本やたまに論文を紹…

- 運営しているクリエイター

2022年2月の記事一覧

「リバタリアンとは何か」江崎道朗/渡瀬裕也/倉山満/宮脇淳子(共著)

・2022年で最も刺激的な本かもしれない 新年が始まってまだ二か月ほどしか経過していませんが、本書はきっと今年の年末に振り返った時でも刺激的な一冊だったと断言できる内容であることは間違いありません。

日本の現実社会で意識されている政治思想は「保守」「リベラル」の二つだけのように感じますが、現代においてもはやその二つの区切りで政治を理解することは不可能です。

さらにその二つも言葉だけがふらふらと