「薬漬けになりたくない…向精神薬をのむ子ども」市民の人権擁護の会日本支部無料セミナーレポ①(5/18)

先日、こちらのセミナーに参加してまいりました。

市民の人権擁護の会日本支部無料セミナーレポ①

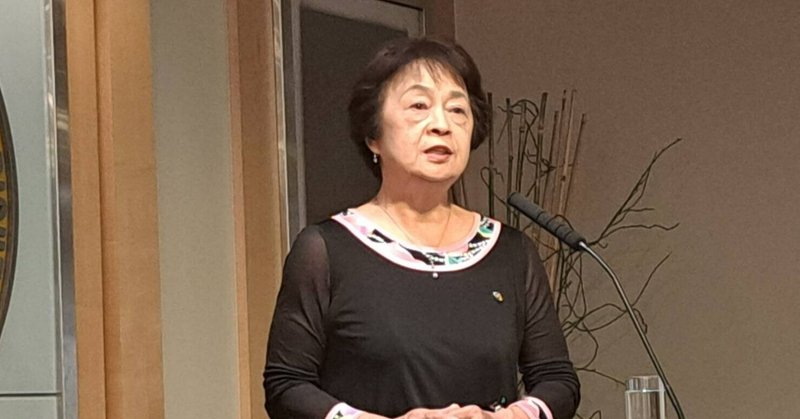

ゲスト講師の石田 眞由美さんによる、~Sasebo カフェで実践する「人権モデル」の日々~というお話

成増の方でカフェをなさっている石田さんですが、別名 断薬・減薬カフェと名付けて、今までに何百組の方々のご支援をされてきたといいます。

石田さんが乗ってきたご相談、人生を取り戻させた方々の実際のお話から…

やはり、

・親がどれだけ正直に、真剣に、精神医療の嘘データにたぶらかされず、ありのままの子どもの姿や話に心を傾けるか

・また、大人になって、親に対してのわだかまりがあるなら、それに対していかに直面してコミュニケーションを取り戻すか

ここが大きなポイントだと感じました。

そして、精神科に行っても薬を飲んでも、人生の問題は解決するものではない。

きっぱりおっしゃっていましたね。その通りです。

石田さんが紹介してくださった動画、2012年のNHKクローズアップ現代

“薬漬け”になりたくない~向精神薬をのむ子ども~・・・衝撃を受けました。

⇩

同じものがアップされている動画サイトがありました。

いくつかスクショを貼り付けます。興味のある方は見てみてください。

「向精神薬が成長過程にある子どもの脳に与える長期的な影響については、全く解明されていません。慎重な投与が必要だと思います。」

子どもに向き合い、減薬に取り組み、最後に断薬できた親子の方

母親:「おかしい、これはおかしいね。なんで止まらないんだろうって。どんどん悪くなるのは変だよって、治療をしていってて思ったんですよね」

裕子さんの母親はインターネットで見つけた医師に、セカンドオピニオンを求めました。すると裕子さんの症状は、薬の副作用だと指摘されたのです。母親は薬を少しづつ減らしていくことにしました。薬に頼らず、娘の気持ちに寄り添いながら支えていく決意をしたのです。

母親:「減薬していくだけじゃなくて、家族の総括というか…この子が言い始めるとか、この子が何かしようとするのを待つ側にならないといけないというか…」

減薬に取り組んだ時の、母親の日記です。向精神薬を減らすにつれて、裕子さんは薬の激しい離脱症状に苦しむようになります。「奇声を上げて、『キャー』と起きてくる」「中学生の頃の夢が怖いと言う」「身体が固まり、呼吸ができない」

母親:「この辺にある刃物でもなんでも持って、『あーっ』ってなっちゃう。1回は、刺しちゃうみたいなこともあったし」

母親は裕子さんの苦しみを受け止め、ずっと見守り続けました。薬を減らしはじめて6年、症状は徐々に改善しました。裕子さんはしまい込んでいた自分の気持ちを、母親に打ち明けるようになりました。

母親:「この子も言えなかったことを、言えるようになってるなとか。長い時間をかけて伝えようとする言葉を、夜中までかけて…朝方まで(娘が)言うのを待つ。本当にこの子と向き合って、これで良かったと思います」

裕子さんは先月から近所の農家で、野菜の出荷を手伝い始めました。自分がやりたかった仕事です。

裕子:「自分の感情があっていろんなことができるので、どんなことでも嬉しいし楽しいし。いろんなことにチャレンジしたいです」

子どもへの精神薬はトンデモなく根拠がなく、実は結果として子どもたちに不必要にひどい状態を生み出していている事実……これ、約10年前のドキュメンタリーですが、現在は大規模なマーケティングによって数はもっと増えてていますから、当然もっと状況が悪化しています。

ところで、ナレーターの方とともに出演していた精神科医 石川憲彦氏…

いかにも優しそうな、いかにも~~~???な医師ですが、そこは「やっぱり」精神科医。

非常に興味深い、面白いやり取りがありました。

⇩

ナレーターの「なぜいま学校現場から医療へ子どもたちがつながりやすく、いざなわれる傾向にあるのでしょうか?」

という質問に対して

石川医師:「それには二つあります。①精神障害、発達障害が広がると親も先生も医者も見逃してはいけないという意識が強く働くから…いいことをしてあげなければという善意から見逃すことへの恐れと善意とが混ざって、どんどん、ともかく逃さないようにという傾向が強まる」

「②先生方も親も地域で子どもの行動を、『これは昔なら元気がいい』『個性的』『チャンスだ』という風にいろんな面白い行動だ、と見たものを『問題行動なんじゃないか』と悪い方に見るようになった。先生に言われて『個性的で生かそう』とみる余裕が減少してやっぱり医者に任せた方が楽だ(と親がなっている)」

・・・かいつまんで書き起こしましたが、あきれますね。

①や②に陥っているのは、どう考えても、児童精神科医が考案して教育現場に持ち込むように先導した根拠のないチェックリストが原因です。

まさにこの心情を悪用されているの、わかります?皆さん。

⇩

・「善意」と「恐れ」

・余裕がなくなり「問題視する視点」(精神科医の視点)で子どもを見るようになること。

これが皆さんが、しっかりひっかけられている罠です。

善人の脇の甘さを、邪悪な人は上手に利用するんですね~。

疑われることもなく、「先生~どうしたらいいんですか~」

「おクスリを飲みましょう!」

はい、いっちょあがり・・・(-_-;)

このニ~コニ~コしている先生が出したおクスリ、勧めたおクスリで、どれどれだけの方が亡くなり、そして苦しんだんでしょうね?

市民の人権擁護の会日本支部無料セミナーレポ②(5/18)に続く・・・