好著『遅いインターネット』 魅力的な嘘を「信じたい」人たちを図解する

アメリカ大統領・トランプを支持する人たちの心情とは、一体どういうものなのか、ずっと理解できずにいました。

もちろん、「保守的なブルーカラー層」「ラストベルト」「職を奪われた白人層」など、一般的に言われていることは把握しています。

理屈としてはもちろん分かる、でも何かしっくりこない…

そんな小骨が引っかかっているような状態が続いていました。

この本を読んだことで、ようやく腑に落ちました。

宇野 常寛さんの『遅いインターネット』です。

■2020年春、世の中の流れと並走する「遅い読書」

読み始めたのは2020年3月中旬、

東京では徐々に危機感が強まってきていた頃です。

一方で、まだ楽観的な意見も漂っていて、

各々の見立て・行動に著しい差異があった時期でもありました。

そのような空気の中で読み始めたことも相まって、

序章から激しく掴まれました。

あまりに面白く、一気に読み進めたかったのですが、はやる気持ちを抑えました。

(面白い、という言葉はもしかすると適切ではないかもしれませんが、

知的刺激に満ちた本は、私にとって「面白い」という表現が一番しっくりくるのです)

この本は「遅い読書」をすべきだと感じ、

なるべく少しずつ丁寧に読み進めていくことにしました。

2020年の3月〜4月、

東京オリンピックの延期が決まり、

緊急事態宣言のもと、外出自粛が強まり、

日々、緊張感が高まり、

Twitterで流れる言葉が刻々と変わっていく、

そんな世の中の流れと並走するように、読めたことが実に良かったです。

2020年5月上旬現在、私が今年読んだ本のベストです。

(ちなみに、装丁も見事だと思います。この内容、このタイトル、この著者で考えたとき、これ以上の装丁はなかなか考えつかない、と思うほど素晴らしいです)

できれば、この本をベースとした記事を何本か書けたらと考えていますが、

まずは序章と第一章について記していきたいと思います。

※引用の下にある数字はページ数です。

■茶番を反復される構造を破壊しなければいけない

「序章 オリンピック破壊計画」冒頭から、

今、この状況を踏まえながら書かれたのではないか、

と思うような文章が並んでいます。

いまでもこの国では成果ではなくメンバーシップに対して報酬が支払われる制度が生き残っている。

13

世界を変えることに貢献できるほど賢くない人は

(最初から選択肢などないことからは都合よく目をそらして)

あえて旧い世界に留まることが賢いのだと自分に言い聞かせる。

17

外出自粛やリモートワーク、休学等々をめぐって繰り広げられる価値観の差異や、批判の応酬など、

これらの言説と重なることが次々と表面化しているように感じます。

どこかに自分より甘い汁を吸っている人間がいるに違いないのだという被害者意識によって駆動されて、瞬く間に誰もが誰かを叩くことに夢中になっていった。

9

・ソーシャルメディアによる「動員の革命」とは、

ポピュリズムの一形態に過ぎない

・瞬間最大風速の強さは、それがより一過性の狂騒であることを意味していた。

テレビのそれよりも(中略)思慮を欠いたポピュリズムに過ぎなかった

・ポピュリズムの時代を下支えし、強化した

19

Twitterを眺めていると、こうした状況をつくづく実感します。

予想通り、マスメディアの報道姿勢を批判する言説が溢れ出していますが、

そうしたやりとりの多くが、極めてワイドショー的なのです。

戦争はとっくにはじまっているのだ。

僕たちはいま

戦争に負けていることから目をそらすための楽観主義に陥っている。

24

現在の状況を戦時下と重ね合わせることには賛否がありますが、

どこか今、広がりつつある光景と近しいものを感じます。

遠からぬうち、根拠のない楽観論が幅をきかせてくるようになる

そんな予感を抱かずにいられません。

<茶番を反復して再生産する目に見えない力の源を、

僕らの志向を現実から遮断する目に見えない壁を

僕たちは破壊しなければいけないのだ。>

26

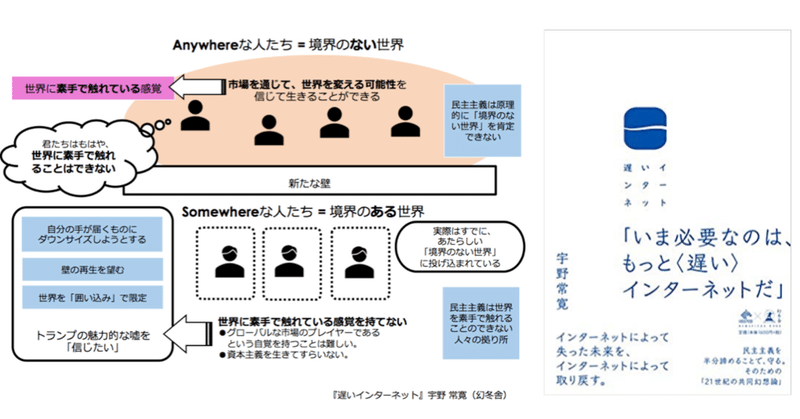

■「世界に素手で触れている感覚」とトランプ支持

冒頭にも記したように、トランプ大統領を支持する人たちの心情を説明した箇所が特に興味深かったので、図解してみます。

彼らはトランプのアジテーションを「信じたい」のだ。

彼らはトランプが真実を語るから支持しているのではなく、

魅力的な嘘を語るからこそ支持しているのだ。

49

「この情報は間違っているかもしれないが、

真面目にこの意見を拡散している

自分の気持ちを否定しないでほしい」

49

魅力的な嘘を語るからこそ支持する。

そのような人たちに対して、

「トランプの言うことなんてデタラメじゃないか」

と、いくら正しい理論をぶつけても意味がありません。

非常に腑に落ちました。

が、心地いい納得、ではありません。

絶望と表裏一体の納得、です。

安倍首相をかたくなに支持し続ける人たちの心情にも似たようなものを感じてしまいます。

(私は反安倍でも安倍支持でもないのですが、

浦沢直樹さんの安倍首相イラストを批判する人たちの言葉などには、

激しい違和感を抱かずにいられません)

本書で幾度となく使用されている

世界に素手で触れている感覚

という言葉は、今、そして、これからを見通していくうえで、

非常に重要なキーワードになっていくように感じます。

選択しないことと

そもそも選択肢が存在しないことは

まったく違う。

この国は、あたらしい世界に触れることすらできていない。

だから旧いものを選ぶしかない。

16

新しい仕組みへ劇的に変わっていくことになるからこそ、

その反動で、旧いものへの強烈な揺り戻しが起こってくることでしょう。

おそらく今年の秋ごろから、目を見張るほど顕在化していくと思います。

世界に素手で触れている感覚

果たして、自分はどれほど持てているのだろう、

都度都度、自問してみることも大切かもしれません。

激動の2020年、

大いなる知的刺激に満ちた本に出会えることの幸運を、例年以上に感じています。

どのような情報を、いかなる手段で、どの程度の速度で得ていくか、

ということが、今年は非常に重要になってくるはずです。

今年終盤に改めて振り返った時、

この本がベスト10圏外になるほど、魅力的な本にたくさん出会えるよう、

行動していきたいと考えています。

【関連記事】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?