- 運営しているクリエイター

記事一覧

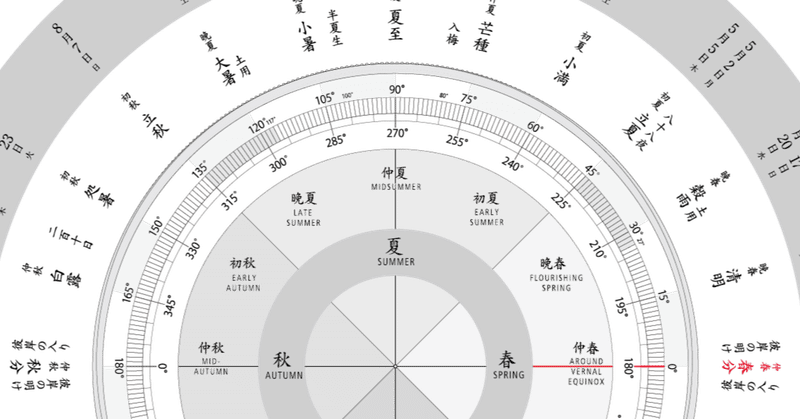

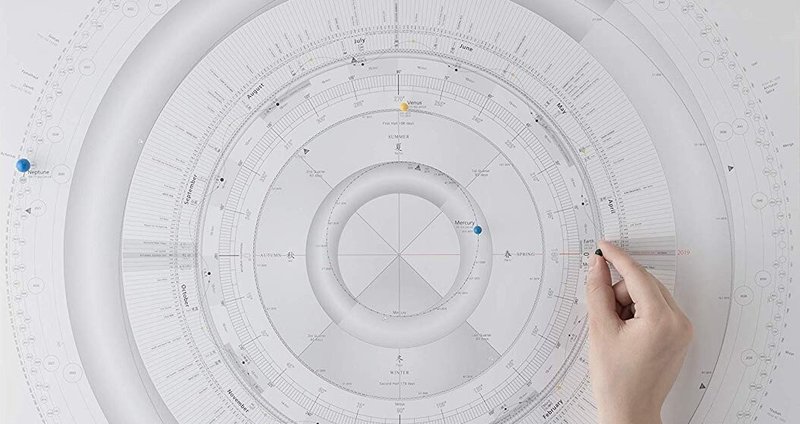

白露(はくろ)White Dew

太陽を基準にする二十四節気で立春から15番目の節気。

天球上の太陽の通り道である太陽黄経0度「春分点」から165度です。

大気が冷えて露ができ始める頃で、秋の気配が次第に濃くなってきます。

陽射しが弱まって気温が下がってくると、地面近くの空気の層が上昇しにくくなり、大気中の水蒸気も減ってくるので、空の青さは濃く、澄んで見えるようになり、月もくっきりと見えます。

春には、冬から徐々に気温が上がり、

処暑(しょしょ)Fading Heat

太陽を基準にする二十四節気で立春から14番目の節気。

天球上の太陽の通り道である太陽黄経0度「春分点」から150度です。

「処」には、終わる・隠れるという意味が含まれていて、厳しい「暑さ」が

収まってくる頃です。

8月の終わりから9月の初めにかけてのこの時期は、秋らしさへの過渡期。

夏の暑さも和らぎ、朝夕には涼しい風が吹き、虫の声も聞こえてきます。

<台風が多い時期>

台風が多い時期なので、立

立秋(りっしゅう)Start of Autumn

太陽を基準にする二十四節気で立春から13番目の節気。

天球上の太陽の通り道である太陽黄経0度「春分点」から135度です。

暦の上では立秋~立冬(11/7)前日までが秋ということになります。

秋が始まる日として、この日からの暑さは”残暑”と呼ばれます。

暑さはまだまだ厳しく、お盆休み(8/13~15)もあって、

夏真っ盛りの印象ですが、旧暦由来の盆踊りや七夕祭りなど、

お祭りの後にふと秋の気配も感

海の日(7月の第3月曜日)

日本の国民の祝日の一つ。

「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」日として、7月の第3月曜日に定められています。

1876年明治天皇が東北ご巡幸の帰途、7月20日に灯台視察船・明治丸で横浜にご到着された日にちなんで、1941年に「海の記念日」が定められたのが始まりです。

平成に入り、7月20日海の日を国民の祝日にしようという運動が始まり、1995年制定、翌96年に施行されました。