「自分なりの物差し」があると、話しの引き出し方に大きい違いが出る

心理カウンセリングでは、一般的な考え方に疲れたり、当たり前だと言われているものの見方が自分に合わなくて生きづらさを感じて相談に来られる場合もあります。

そういった人の相談を聴く側の「判断基準」や「物事の見方」が日常と同じままでは、さらに、相手を追い詰めてしまうことにもなります。

ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー

相手の心に寄り添いながら話を聴けるように、話の聴き方を学んだりすることもあるかもしれませんが、

私は、話の聴き方は基本的には、教わる(記憶する)ことではないと思っています。

なぜなら、

頭で覚えたことをベースにしながら話を聞いてしまうと、相手の感情に引っ張られやすくなるからです。

では、

頭で覚えないで、どうやって聴き方を高めていけばいいのかというと、

「色んな視点でものごとを見ながら、自分なりの価値観の中でお話を聴くこと」だと私は思っています。

この内容を、

前回お話しした「優柔不断」をテーマにしながら、話の聴き方の違いも含めて進めていきます。

まず、

もしも、自分が「優柔不断な人」だということに悩んでいたとしたら、それを改善するためにはどうしたらいいと考えますか?

多くの場合、優柔不断な部分を否定的に受け止め、判断力を高めて、即決できる方法を考えると思います。

それは、

その部分から抜け出すための視点でもあり、そういう部分を、一旦、自分の嫌な所だと思わないと改善しようとは思いませんからね。

問題は、その前向きな気持ちを受け取る側にあります。

では、

今度は、そんな「優柔不断な自分」に悩んでいる人の話を聴く側だと思って考えてみて下さい。

悩んでいる人は、嫌だと思う自分の部分をどうにか改善したいと思うけど、どう考えていったらいいか分からない。大きくいうと、今まで考えたことがないことを考えようとしているから、未知の世界に行こうとしていることでもあります。

そのため、

不安、焦り、恐怖、迷いなどの反面、好奇心、反発心、希望、向上心など、色んな気持ちが入り混じった状態で相談に来られます。

そして、前向きな気持ちが強い分、早く良くなろうとする気持ちも強いため、受け取る側の軸がしっかりしていないと、その強い気持ちに引っ張られることは少なくありません。

ーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー

話を聴くことの大切さが広まる一方で、

傾聴力を高めるための方法として「聴き方を学ぶ」というだけでは、今までと学ぶ内容を変えただけで根本は何も変わっていないと私は思います。

傾聴力を高めるために、まずは、話を聴く側が自分の軸をしっかり持って「何が本当に大切なことなのか」を意識した上で、身近な方々の心のサポートをしていただきたいと思っています。

ーーーーーーーー ーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

例えば、

「優柔不断な自分を変えたい!」と相談を受けた時「相手の問題を解決してあげよう!」という気持ちだけで聞いてしまうと、

相談者の「変わりたい!」という気持ちに引っ張られて「変わるためにはどうしたらいいのか」という視点で考えようとします。

その結果、

「こういう方法(話を聞く側がいいと思う方法)をやるといいよ」

「誰か一緒に考えてくれる人はいないの?」

「すぐに決めれるようになるためにはどうしたら良いと思う?」

などと、必要以上のアドバイスをしたり、解決方法を考える方向で話を進めることがあります。

強引な場合は、

「優柔不断はダメなことなんかじゃないよ」などと、無理やり真逆の方向に誘導して、ダメだと思う気持ちそのものを強引に変えようとすることもあります。

実は、こういうやりとりは日常会話だけではなく、心理カウンセラーやコーチングでのやりとりでも行われてしまうことは少なくありません。

その場合、表面的には話を聞いているように見えても、話を進める主役が「自分(聞く側)」になっているんです。

そのため「相手の悩みを、自分の価値観で判断して、自分のやり方を相手に押し付ける」「相談者が感じた気持ちを否定している」ということが無意識で行われていることが多いです。

ーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー

心理カウンセリングで大切なことは、

「相談者の自己治癒力、自己成長力を信じて引き出すこと」です。

話の主役を「相談する側」ではなく「相談を聞く側」にしてしまうことで、せっかく、自分の悩みを通して自分自身と向き合おうとしている相談者の「自分と向き合う機会」を妨げていることにもなります。

それ以上に、相談者の気持ちが置き去りになっているんです。

私が講師もしているライフセルフサポート LiSS では、

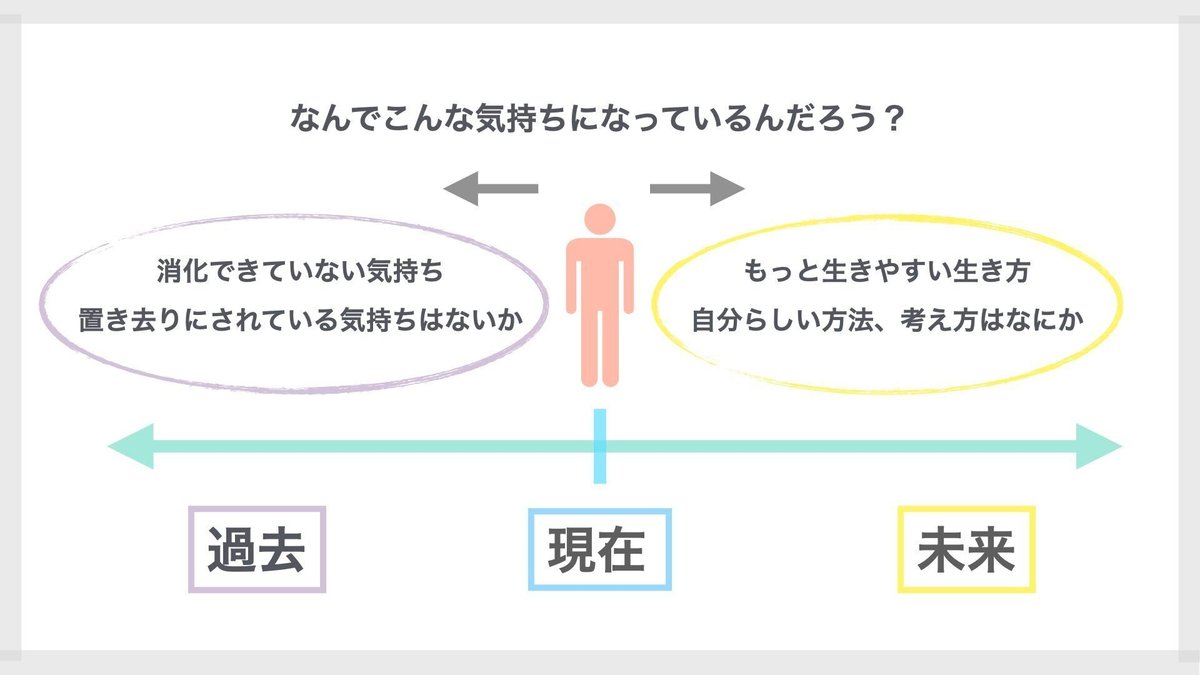

一旦、今の悩みを感じたことに疑問を持ち、今の場所に立ち止まって足元を見ながら過去を振り返り、置き去りにされている気持ちはないかも確認しながら話を進めていくことを大切にしています。

では、

「方法を考える」という方向に話を進めてしまうと、

どんな気持ちが置き去りになっているかということを知るために、日常とは違う心理カウンセラー旭 美由紀独自の視点で見てみます。

まずは、旭の考え方の物差しとして、

「自分も周りも大切にできていると思える考え方」

「後ろめたさを感じないで堂々と自信を持てるような考え方」

「自分の人生は他人が決めることではない。最終的に決めるのは自分」

というのがあります。

この物差しと、今回の「優柔不断」という悩みを照らし合わせると、矛盾が生まれます。

それは、

「自分が良いと思えれば迷う必要はないはず。誰基準で迷っているのかな」「本当は、自分の中ではコレっていうのが決まっているんじゃないかな」

「決められないのには、なにか理由があるんじゃないかな」

など、矛盾点を感じたことで、疑問が出てきます。

この疑問を相談者に確認すると、

「本当は、もう、自分の中ではどれにするかは決まっていた」

と、自分は決められない人だと思っていたけど、実は、すでに決まっていたということに気づけることもあります。

そこに、

「何にするか決められないことよりも、自分のその気持ちに自信が持てないことの方が問題だと思わない?」

と質問することで、

一面的に見ていた問題を別の角度からも見てもらえるように促します。

そして、

今まで置き去りにされていた自分の気持ちと向き合うことで、

「自分が決めたものを買ったら失敗するんじゃないか、後悔するんじゃないか。決めたものが良くないと周りにダメ出しをされるんじゃないかって不安を感じていたから迷いが出ていた」

という隠されていた本当の気持ちが出てきました。

ここに気づけると、

話の方向は相談者が無意識に抱えていた気持ちに焦点を当てて聴いていくことができます。

そして、無意識に抑え込んでいた自分の気持ちを消化していくことで、

次に、なにかを決める場面がきても、その時は、自分の判断で自然と決めていける自分に繋がると思っています。

しかし、私が話を聴くことで、変わるかどうかは相手次第です。

変わるタイミングは本人の意思でもあります。

「自分が相手を変えてあげよう」とするのは相手の意思を無視していることでもあるので「相手を変えようとしている自分」がいることに気づいた時には、何かしらの自分に気づくキッカケでもあると思います。

ーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー ーーーーーーーーーー

この、一連の流れを見ていただくと、

悩んでいる人の焦る気持ちに引っ張られないように、

普段から、話を聴く側が自分の軸(自分なりの物事の物差し)をしっかり持っていることが大切

目の前の人は、

「本当は、誰でも、自分で自分の悩みを解決できる力がある(自分なりの解決策を持っている)けど、何かしらの気持ちが妨げになって、自分の考えに自信が持てていないだけということもあるから、アドバイスよりも、客観性を高めて、視野を広げてあげることが大切

そして、なにより、

「この人なら大丈夫」と相手を信じてあげることです。

必要以上にアドバイスをしたり、自分が良いと思う方法を相手に押し付けるのは、話を聞いている側が「悩んでいる人に何か言わないといけない」という不安の現れでもあります。

きちんと「話の主役を相手」にしてあげることで、聴き方も格段に違いが出てくると思います。

ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー

ちなみに、

「心理カウンセラーは悩みを聴いていると「負」をもらっちゃうんじゃないの?」って思われがちですが、そんなことはありません。

なぜなら、

私の悩みではないからです。

あくまで、私は、悩んでいる人のサポートをする立場なので、私が一緒に悩んでしまってはサポートどころではなくなってしまいます。

相手の話を聞いてあげるということは「一緒に泣いてあげたり、一緒に悩んであげたりすることが優しさだ」と勘違いしてしまうこともありますが、私は、それは、失礼なことだと思っています。

だって、

一番辛いのは相手の方だから。

そして、

悩んでいる人の雰囲気を「負」と感じる人は多いかもしれませんが、私は「負」だと思っていません。

相談に来られる方は、今の自分の悩みを通して一生懸命自分自身と向き合おうと頑張っているので、

むしろ、今の辛い状況を自分でどうにか変えるために、知らない人にお金を払って自分の悩みを打ち明けられるのは向上心や行動力がある人だと思っています。

なので、自然と、

私の考えを押し付けるよりも、相手の「自分はどうしたいの?」を深掘りさせながら一緒に考えていく立場で関われています。

自分の相手に対しての見方が、自然と話の聴き方にも反映されていくと思います。

ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー

今回、相談者は悩みの視点を変えたことで、

「優柔不断で決められない自分」

という一面的な見方から、

「本当は決まっていた自分の考えに自信の持てない自分」

という部分に気づくことができました。

これは、話を聴く側が、普段から自分なりの軸を持って、多種多様な視点でものごとを見るようにしているから、会話のやり取りでも自然と出てきたことでもあります。

そして、話の聴き方は「その人の心が反映されているもの」でもあると思います。

「傾聴力を高める=自分自身を成長させること」でもあるので、

身近な人の悩みを聴いてあげられる人になるために、

まずは、自分自身の心の軸を確立させていくことの大切さも視野に入れてもらいながら、それぞれの形で自分らしいサポートをしていくことに役立てていただければと思います。

心理カウンセラー独自の多種多様な視点を身につける

ライフセルフサポーター養成講座 LiSS

講師 旭 美由紀

ライフセルフサポート LiSS HP

https://liss-co.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?