人見知り、HSP、消極性、体調不良、自律神経失調症、うつ、トラウマ、心的外傷後ストレス障害、気分障害は扁桃体の過活性が共通原因?&扁桃体の整え方

今回の記事は老若男女問わず多くの方に読んでみて欲しい。題名に色々、症状書いていますが、それ以外のものにも多く当てはまります。

とりあえず、HSPの方を例にして解説していきます。

HSPとはハイリー・センシティブ・パーソンの略です。

繊細かつ、敏感な性格をもつ人をHSPと呼びます

。よく言えば、色んなことに、細かい所まで、気づくことができる、共感性がある、イメージ力が強く、脳波的にはθが出やすい。そしてそういう人は、芸術家やアーティスト、カウンセラーに向いている。悪くいえば、繊細で傷つきやすく、緊張しいな人が多く、小さなことでクヨクヨ悩むなどです。

HSPに関する本や記事は、ちょこちょこよんできました。特に内向型人間の時代という本は面白く、HSPのメリットについて論理的に解説されています。

しかし、HSPというのはストレスの多い現代社会において個人的は不利であると思っていて、しかしながら、HSPは生まれながらの性格、気質だから受け入れて生きていくしかないのか?と思っている人は多いのではないだろうかと思います。

しかし最近それは違うのでは?変えられるのではないか?と色々勉強していく中で思い、本文を書きます。そしてその原因は他の症状、病にも共通するのではないか?と気づきました。

キーワードは扁桃体です。では参りましょう。

1. 繊細、気にする、緊張、敏感=ノルアドレナリンのしくみ

前の記事で感情を決めているのは脳からでるホルモン、脳内神経伝達物質の種類に左右されると書きました。

緊張、不安や、悲しい、寂しい、イライラといった感情はノルアドレナリンや、アドレナリンが脳から出ることが原因です。

そしてそれは脳の中でも扁桃体という部分が、自分の身体の状態や、視覚、聴覚などの五感情報からの情報を元に、ノルアドレナリンやアドレナリンを出す役割をしています。

例えば、猿は蛇を見ると、大きな声をあらげ、戦闘モードに入るのですが、扁桃体がない猿は、蛇を見ても怖がらず、興味本位で口の中に蛇を入れるという行動をするというデータがあります。

扁桃体は過剰に働くとやっかいですが、もし全くなければ、外部からの危険に対応できなくなるため、生存には必須の脳の部位になります。

よくHSPは繊細であると言われますが、繊細=脳が緊張下にあるといえます。

あとはビクビクする、人の顔色を伺うなどの行為も、原因は緊張、不安感がノルアドレナリンなどによって扁桃体から出ているためでしょう。

『内向型人間の時代』の本の中で、HSPは一般の人よりも、外部の変化に気づくことができたり、外部情報を多くとる気質があるとの文があります。これは私が考察するに、HSPの人は脳の扁桃体が常に緊張下にあるため、自分の身を守ろうとして、他の人より驚異に備えて情報をとろうとしているのではないか?と考えます。

マズローの5段階欲求の中で、生存欲求、安全、安心欲求は下層にあり、それが満たされていないとそれを優先する行動を人間は取ろうとします。

特に体が疲れていたり、寝不足、栄養状態が悪い、つまり生命エネルギーが低下している時は扁桃体が、『身体が弱っている、敵に襲われたら負けるかもしれない!』と判断を下し、それに対抗するためノルアドレナリン、アドレナリンを出すしくみがあります。

HSPの人、繊細、敏感な人はこの扁桃体の働きが人よりも強いのではないか?というのが私の考えです。

そして扁桃体が活性化するとは、交感神経が働くということです。セルフイメージの記事などでもそのことについて触れましたが、交感神経が高まりすぎると、肩こり、頭痛、腰痛、高血圧、食欲不振、やる気がでない、寝起きがだるい、メンタル、睡眠の質を下げるなど多くの悪影響をもたらします。

そして一度過活性してしまった扁桃体は、身体をリラックス状態にしてやらなければ、緊張モードを解除することはないらしいのです。

少し極端な例ですが、トラウマやPDSD、心的外傷後ストレス障害を抱えた人は、ストレスや脅威が去ったあとでも、扁桃体が過活性の状態が続くそうです。

HSPの人を例に解説してきましたが、自律神経失調症、パニック障害、うつ、心的外傷後ストレス障害、適応障害などの症状を持つ人にも共通して扁桃体の過活性が原因と思われる症状が見られます。

ではもしこれが正しいならば、どうすれば扁桃体の働きを抑えることができるのか?が論点になってきますが、それについて解説していきます。

2.扁桃体が過活性する、生命エネルギーを低下させる11の習慣

さきほど生存エネルギーが低いと扁桃体が働きすぎてしまうと書きました。

生命エネルギーが低下する理由はいくつかあり、

・食生活の乱れによる身体の酸化

・睡眠不足

・運動不足

・考えすぎ、思考が多い

・人間関係のストレス

・セルフイメージ、自己肯定感が低い。

・他人と比較する

・長時間労働

・セルフトーク、頭の中の独り言がネガティブ

・好きなことをしていない

・笑う回数が少ない

・声が小さい

などがあげられます。

これらの悪習慣によって人間の身体が弱っていく、つまり生命エネルギーが低下することにより、扁桃体が強く働いてしまいます。

では上に挙げました習慣について解説していきます。

・食生活

ジャンクフードやジュース、甘いものは身体を酸化、つまり疲れやすくさせます。

疲れると扁桃体は敵に狙われやすくなったと判断し、イライラ、不安になる脳内ホルモンを出します。

なので野菜や果物の量を増やし、特に最優先して、水やミネラルの量を増やすことが基本です。

身体の6から7割は水でできているからです。

そして37兆個ある細胞の状態は海の成分と似ています。海はミネラルが豊富なので、細胞もミネラルを補給してやらなければなりません。

ミネラルは現代ではとても取りにくい状況下にありますが、ヒマラヤ岩塩や宮古島の雪塩などによる天然塩などで補給することをオススメします。

食事法についてはいくつか記事を上げているので、参考にしてみてください。

ただ過去の記事では、肉がためだとかカフェインがだめ、腸内環境を整えるとか、白米はやめるべきだとか色々書いちゃってますが、最近の私の考えはそこまで関係ないと思うようになりました。

つまり野菜や果物含め、バランスよくとり、外食はたまにするレベルでやれば、極端な食事法はストレスになると思っています。正し、ミネラルと水だけはしっかりとっておいたほうがいいとは思ってます。気になるひとは『塩と水でなぜ病が癒やされるのか?』という本を読んでみてもいいと思います。

個人的には、ベジタリアンや、Veganな人ほど、か弱そうな人とかは多いイメージです。

なので食事は大切ですが、それだけではない、足りないというのが私の考えです。

・睡眠不足

日本人は世界の中でも睡眠不足がひどいというデータがあります。最近ではブルーライトなどにより睡眠の質の低下が著しいです。

睡眠は動物が生命エネルギーを上げるために行う行動です。寝る1時間から30分間はケータイは触らないようにしましょう。

・運動不足

運動により酸素が補給されると、細胞内のミトコンドリアにより、エネルギーが作られます。

しかしその逆もしかりです。

疲れを感じやすい人は運動することをおすすめします。

・考えすぎ、思考が多い

1分思考することはバットスイング5回分に相当するといわれているほど、エネルギーを使います。特に生命エネルギーが低下すると、生存欲求のもと、扁桃体がノルアドレナリン、アドレナリンなどを出すことで、危険から回避しようとします。ネガティブ思考は実は危険から回避しようとするところから発生してしまうことが多いです。

あとはSNSの普及により、絶えず情報にさらされる時代になり、常に思考することが多くなりました。思考量を減らすためにも、ネットサーフィンなどは減らしていく必要があります。

・人間関係のストレス

これによって生命エネルギーが低下する人は多いのではないでしょうか?

価値観も多様化し、意見の衝突などにより、ストレスが発生しやすくなってきています。

ストレスが発生すると、副腎からコルチゾールが分泌され、それを元にドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリンが作られますが、ノルアドレナリン、アドレナリンが出すぎると、ドーパミンをつくるぶんのコルチゾールが分泌されなくなり、メンタルを悪化させてしまいます。

もし今いる自分の環境がストレスになる場合は、環境を変える、逃げる、去ることが大切です。

私自身は過去に高校時代、進学校に通っていまして、先生たちは生徒をいい大学に進学させようとして、生徒たちの心を無視した指導を行っていて、それがとても私はストレスだったのですが、退学する勇気もでずに3年間無駄に過ごしてしまった経験があります。

ストレスによって脳機能が低下し、正常な判断力が、低下するまえに、今いる自分の環境を判断し、行動することが大切です。

あとは周りの人間関係において、自分に撮って悪影響を与える人(ドリームキラーといいます。)からは距離を置きましょう。よく人間、寂しかったりすると、人に会いたくなるものですが、そういう人に会っても、気を遣ったりして、エネルギーをさげてしまいますので、それならば会わない方が賢明です。

・セルフイメージ、自己肯定感が低い

よく自分を責める人がいますが、これは生命エネルギーの低下をもたらします。

過去に言霊の記事でも書きましたが、自分の思考は身体に電気信号として伝わります。

脳にもくり返し、そういうことを思うことで、シナプス、脳神経が強化され、自分=ダメ、弱いというセルフイメージが強化されてしまいます。

人間は完璧な存在ではないのです。短所は誰にもあります。短所に目を向けるのではなく、長所に目を向けましょう。

オススメは紙に長所を書きます。多ければ多いほどいいです、どんなことでもかまいません。

それを毎日黙読することをしてみてください、感覚がかわってくるはずです。

継続することで脳神経細胞のネットワークは強化され、長期記憶されます。継続は力なりは脳科学的にも理にかなっています。

・他人との比較

他人と比較して、自分はダメだと思い込む人は多いでしょう。これは私たちが受けてきた偏差値教育制度のせいでそういう、比較する習慣がついているのは間違いなくあるでしょう。

他人と比較するのではなく、自分が昨日よりどれだけ成長できたか、自分のいいところはなにか?ということを考えることが大切です。

・長時間労働

日本は長時間労働大国として有名ですが、長時間労働をすることで確実に身体は疲労します。

さきほど、人間関係のストレスのところで書きましたが、自分に合わない環境からは脱することが必要です。

もし脱することが難しいなら、日頃から、運動、食事、呼吸法などで身体のケアをして生命エネルギーを落とさないことが大切です。

・セルフトーク、独り言がネガティブ

誰しも頭の中で独り言は言うと思いますが、それがネガティブな場合は変えましょう。

例えば『疲れた』とおもっても、『疲れたのかは頑張っているからだ』など、マイナスをプラスに変換などして、言霊を良くしていきましょう。

・好きなことをしていない

多くの人が〜したいではなく、〜すべきだという思考で行動することが多いと思います。

好きなことをしている時は、ドーパミンがでます、脳の快楽物質ですね。

今時分は何がしたいのか?何を食べたいのか?など、自分の身体に耳を傾けて、行動し、ドーパミンを出して生命エネルギーを高めましょう。

・笑う回数が少ない

大人は一日15回、赤ちゃんは400回。

これなんの数字だと思いますか?

実は一日に人が笑う回数です。

笑うことは、ドーパミンがでるため、身体の凝りや自律神経にとてもいい影響を与えます。あと脳がストレスをどれだけ感じるかは『口角の高さ』によるとの研究結果もあるようです。面白いですね。これが本当ならストレスがあっても笑っていれば、ストレスを脳は感じていないということでしょう。

これは仮説ですが、長期的に見れば、笑うことを続けることにより、その脳の神経網が強化され、『脳が笑っている自分を自分』だと認識することによって安心し、扁桃体を落ち着けることができるのではないか?と考察します。

笑う門には福来たるや、ある本(すいません、題名は忘れました)で常に微笑んでいなさいというアドバイスはそういう点からも、理論的であると思います。

・声が小さい

これに関してはまたセルフイメージを上げるやり方で解説していきたいと思いますが、生命エネルギーが低い方の共通した特徴で声が小さい方は多いです。

声を大きくする意識を持って習慣を変えれば脳の可塑性により、自分のセルフイメージを変えることもできます。試してみてください。

3. 一度過活性した扁桃体を鎮める、自律訓練法(マインドフルネス、呼吸法、フェルデン法)

大きなストレスを受けると扁桃体は、生命を維持させるために、通常よりも危険、ストレスに対抗しようと、過活性になります。

そして大きなストレスが去ったあとでも扁桃体は過活性の状態が続く場合があります。トラウマや心的外傷後ストレス障害などはこれに当てはまると考えます。

東日本大震災で、被災した方々の中には、被災後もメンタルの状態が安定せず、心的外傷後ストレス障害などを患う方がいらっしゃいます。

あとは職場で大きなストレスを感じたあと、メンタルが崩れてしまう人も多くいらっしゃいます。

脳科学的には脳内の扁桃体が過活性してしまっている状態であり、ストレス要因が去ったあとでも扁桃体は危険、ストレスに備えて、働きつづます。

ノルアドレナリンや、アドレナリンを出して交感神経を優位にします。ネガティブ思考になっているときはこの状態であることが多いでしょう。

そこで扁桃体に自分はリラックスしていますよと学習させる必要があります。

上で紹介した生命エネルギーをあげる習慣をしていても扁桃体はリラックス状態にはならないことがあります。その原因は過度に扁桃体が活性化してしまったからだと考えます。

そこで扁桃体をリラックスさせる方法が、自律訓練法になります。今回は呼吸法、フェルデン法(内観法)について解説していきます。

・呼吸法(腹式呼吸)

扁桃体は、呼吸をゆっくりすることで、働きを抑えることができる特徴があります。

さらに腹式呼吸により、吸ったあと、お腹を風船のようにふくらませて、横隔膜を鍛えます。横隔膜は自律神経、つまり扁桃体とつながっており、横隔膜を動かすことで扁桃体も鍛えられるのです。

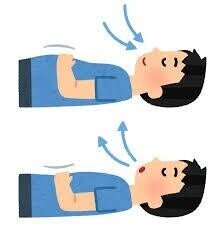

呼吸法の基本は横になり、鼻から息を吸ったあと、お腹を膨らませつつ、5秒止めて、ゆっくり息を吐き出していきます。吐き出すときに、頭の中でリラックスしているとつぶやきながら、リラックスしている自分の身体をイメージしながらするとなお、効果的です。

この時吐き出す時間が長いほど、扁桃体には効果的です。息を吐き出したらまた鼻から吸ってを繰り返します。

なるべくこのとき、意識は呼吸に向けて、頭を空にします。リラックスできる

よくマインドフルネスでしられる瞑想もありますが、瞑想はお腹をふくらませることはしません。一応呼吸数を減らすことで扁桃体には効果的ですが、横隔膜を鍛えるためにも、横になってお腹をふくらませることができる呼吸法の方が一石二鳥です。

・フェルデン法(内観法)

フェルデン法とは、フェルデンクライス博士が考案した、自律訓練法になります。

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E8%BA%AB%E4%BD%93%E8%A8%93%E7%B7%B4%E6%B3%95%E2%80%95%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A0%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%82%92%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%8F-M-%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9/dp/4479740066/ref=asc_df_4479740066/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=295705594742&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1089734468621068729&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009552&hvtargid=pla-525495568979&psc=1&th=1&psc=1

身体が緊張しているとは、交感神経が働いている状態で、脳からの電気信号が運動神経をとおして、筋肉に流れっぱなしの状態にあります。

身体の接地面を感じることで、皮膚細胞から感覚神経に電気信号がいき、先ほどの交感神経とぶつかり合うことで、交感神経の電気信号を打ち消すことができ、副交感神経優位の状態になります。

例えばマッサージを受けたあと、身体が軽く、疲れがとれるしくみはこれと同じです。

あと赤ちゃんが泣いているときに、母親から抱っこされて、泣き止むのも、母親の皮膚感覚を赤ちゃんが、赤ちゃん自身の皮膚を通して脳が認識して、扁桃体が鎮まるからです。

それではフェルデン法のやりかたですが、

まず身体を横にして、楽にします。

この時、なるべく横にする場所は、感覚を感じ取れるようにするため、床などの下が固いところ、そして薄着であること、そして、時計などははずします。

横になったら、まず身体の接地面を感じていきます。足首、つま先の向き、かかと、ふくらはぎ、膝の後ろ、太もも、お尻、腰、背中、肩、背骨、腕、手のひら、指、首の後ろ、頭の後ろ、眉間、口元、口の中と順に感じていきます。

浮いている部分があれば、床からどれくらい離れているかを感じます。左右の違いなどもあれば感じます。

それがおわれば、まず右足をくの字に気持ちのいいところまで曲げたら、ストンとまた足を床に戻します。イメージはかかとを支点にして滑らせて、もとに戻す、打ち付けるイメージ。

なので靴下を履いていたほうがやりやすいです。

この時くの字にするスピードはゆっくりしてください。ゆっくりのほうが、足の筋肉や皮膚感覚をよく感じられるようになり、効果的です。

ストンと床にあしを戻すときに足全体の皮膚感覚と床がどんな感じで接するかを感じることが大切です。なので頭は空にして感覚に集中します。2.3回繰り返したあと、慣れてきたら、足をくの字にするときに、どこから身体が動いているか?を感じます。首なのか、腹筋、足首、かかと。人によって違うと思います。10回くらいやれば、左足も同じことをやってください。

次は背中全体です。

横になり、足をくの字にして、腕組みをし、左右に身体をゆっくり揺らしていきます。左の肩をつけながら、右肩は少しあげて、背中の感覚を感じつつ、右肩をつけつつ、左肩を少し上げてまた背中の感覚を感じるということを何回かやります。

気持ちよければ何回やってもいいと思います。

何回かやったあと、腕の組み方を変えてやって見てください。

次は腕になります。

横になっ状態からまず右手をゆっくり頭の上まで90°まであげます。円を描くイメージです。

90°まであげたらそのまま180度腕を頭の上まで持っていき、床につけ感覚を感じます。

写真で足はまがってますが、曲げずに行います。

腕を頭の上まで持って行く時に腕がまっすぐにならない方は腕を曲げて床につけてもらって構いません。

床につけた後はまた腰のところまで、うでを円を描きながら、元のところにもどしていきます。

この動かす時にですが、なるべくではスムーズにカクカクならないようにそしてゆっくりと腕の動きを感じながら動かしてください。

何回か繰り返した後慣れてきたら腕を動かし始める時に足の時と同様に、体のどこから動き始めるかを感じながら腕を動かしてください。

何回かやったあと、左腕でも同じことを行います。左腕が終わったら最後にもう一度一番最初に行った体の接地面をチェックして最初の時と体がどう変わっているかをチェックします。

うまく緊張が取れていれば接地面が増えているはずです。交感神経は血管の周りを取り巻いていて緊張状態にあると血管を収縮させます。

その交感神経の働きが接地面を感じることで抑えられると血管が緩み結果筋肉が緩み体がだらんとしたリラックス状態になるため接地面が増えます。

呼吸法同様、このトレーニングを行なった後は必ず消去法というものをします。

体がだらんとなっていると、その後の生活もダランとしただるい感じで過ごしてしまうからです。

よく寝起きに背伸びしますよね?

あれと同じです。

体をシャキッとさせるため、まず手を組み天井の一点を見つめそこに向かって背伸びをします。2回した後、手を組み替えてもう1度背伸びをしてください。

以上でトレーニングは終了です。(^^)

分かりにくかった方は YouTube などで動画が上がっているのでそちらを参考にしてみてください。

特にフェルデンは上にあげた動かし方以外にもたくさん種類があるので自分に合った動かし方を探してみるといいと思います。

あと最近面白かったのは、タッピング療法というものがあるようですね。

最初は疑っていましたが、赤ちゃんが母親から抱っこされると泣き止む現象から、赤ちゃんは視覚ではなく、皮膚感覚、つまり触覚が刺激されることによって泣き止むのではないか?それを応用したのがタッピング療法ではないか?と考察しました。

よく赤ちゃんでなくても、小さい子供が落ち込んでいたり、泣いているときに、背中をさすってやると落ち着いてきますよね?あれは皮膚感覚を通して、脳が『私は誰かに守られている』と感じることで、扁桃体が静まり、リラックス状態になると考察できました。人間にはマズローの5段階欲求のところの生存、安心、安全欲求があるというところからもヒントを得ました。

大人でも落ち込んでいたりしたら、肩をポンポンしますよね?あれも同じ原理でしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?(^^)

・扁桃体を過活性にしないためにも、生命エネルギーをあげる習慣をとりいれる。

・過活性してしまったら、自律訓練法、呼吸法などを行う。

実際に瞑想などを3日行ったグループとそうでないグループとでは、脳の働きに差が出た研究結果があります。とりあえず3日間でもいいので試してみれば効果があるとおもいます。

あとは勉強やスポーツで能力を伸ばしたい方でもこれはやったほうがいいです。

考える、行動するときに脳はα波、θ波状態、つまりリラックス状態のときに、もっともパフォーマンスが上がるからです。

よくゾーンに入るといいますが、これは脳が完全にα波やθ波に支配された状態のことを指します。

とくに呼吸法は遥か昔、何千年と前から受け継がれているトレーニング方法です。効果があるから現代でも伝承されているのです。(^^)

今回はここまでです!(^^)

長文お疲れ様でした!

よくnoteで有料で〜の治し方などと記事販売している方の目次をみたことがありますが、本質をとらえてないなと思うことがよくあり、またそれにすがる人はみてられません。

ぜひ多くの人が本質の情報をもとに健康を取り戻してほしいと願います。

あとTwitterもやってるので、よかったらフォローよろしくお願いします!モチベーションあがります。(笑)

https://twitter.com/chikenrevo

次こそはセルフイメージの上げ方について書きます、よろしくお願いします(^^)

ではでは(^^)/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?