ハードボイルド書店員日記【164】

「これ、意味あります?」

土曜の朝。休配日だから入荷はない。しかし前日に社員が病欠して人手不足に陥り、4時間レジを抜けられなかった。落ち着いたと判断して離れるたびにベルで呼び戻される。まるで賽の河原かシーシュポスの神話だ。おかげで旅立てなかった新刊と補充分が、ブックトラックに歪なオブジェを形作っている。

すぐ品出しを始めた。そのために早く来たのだ。紙幣にもコインにも無縁の30分。どうでもいい。店にあるのに棚へ出ていないから誰も買えない。そんな不毛な状況を許したくないだけだ。

芸術書担当の女性もすでに出勤していた。A4の紙数枚を携え、目を細めて背表紙たちを睨んでいる。「何のこと?」「昨日店長から渡されたんですけど」手元を覗き込む。脊髄反射で舌打ちが出た。悪名高い「要返品一覧表」だ。一定期間売り上げの立っていない「不良在庫」が棚ごとにリストアップされている。

「ないな。少なくとも俺たちには」「ですよね。この括りは雑過ぎます。めったに売れないけど置いておきたい名著はどの棚にも必ずあるのに」無い方がおかしい。「まあ参考程度でいいんじゃないか。返品するしないはあくまでも各担当の判断だから」「だったら、なんでわざわざこんなリストを?」「経験の浅い従業員に向けた施策なんだろう」無論そうではない。いわゆる「出版不況」と戦うために不可欠な措置だと本社は大真面目に信じている。

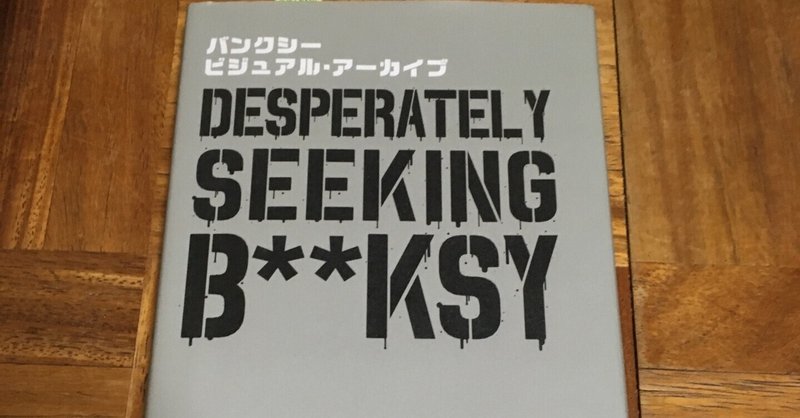

「でも少し前までこんなのなかったですよ」「ベテランの離職者が急増しているとは聞いている」「そうなりますよね。これだけ働いてこの給料じゃ。ただ」「言いたいことはわかる。新人に選書の仕方を丁寧に教えないといけない」「新人だけじゃないですよ」現代アートの棚から一冊抜き出された。グラフィック社が2018年に出版した「バンクシー ビジュアル・アーカイブ」だ。

「入門書にうってつけのやつだな」「先輩も読みました?」「何年か前に秋葉原の有隣堂で買った。バンクシーの小規模なフェアをやってたんだ」同店舗は今年惜しまれつつ閉店した。併設しているカフェで、藤原伊織「テロリストのパラソル」に出てくるものを再現したカレー味のホットドッグをよく注文した。「返品用のダンボールに詰められていたのを、さっき私が救出したんです。このリストにも入ってますけど」「そうなのか」「たぶん店長か社員の人です。私の代わりに何かを棚へ戻してくれた時に入らなくて」あり得る。非正規なら担当外のエリアへ本を差す際、ぎゅうぎゅう詰めの段には触れない。何を返品するかは専門家の判断に委ねる。しかし社員だったら独断で入れ替えるかもしれない。

「たしかに1年近く売れていません。でも、これをいま返すのは」「絶対におかしいな」本を受け取り、記憶を頼りに18ページを開く。代表作のひとつ「花を投げる人」が出てきた。帽子を前後逆に被り、覆面で口元を覆った男性が花束を投げようとしている。こんな説明が添えられていた。

「バンクシーは、イスラエル・パレスチナ問題に強い関心を持ち、相当な危険を冒してこの地で活動している」

「その目的は、この問題を世に広く知らしめることと、自らの芸術の力により、このこう着状態を終わらせる方法を示し、試すことにある」

そうなんですよ! 彼女はフロアを踏み鳴らし、紙の束を汚れの目立つ白い壁へ投げつけた。「これはつまり『戦争以外の方法で終わらせよう』って意図じゃないですか」「もちろん」「だからといって、結果的にバンクシーの作品が無力だったなんて私は思いません。アートがもたらしてくれるのは政治的な実効性じゃなくて人の想像力の可能性だから」「その通り。そして、そういうメッセージを届けてくれる熱い一冊をお客さんに紹介するのが」「私たちの仕事!」勢いでハイタッチ。サービス早出をした開店前にやることではなかった。

売れない書籍は返品する。仕事のうちだ。新刊を置くスペースがないと商売にならない。しかし頻繁に動かないという理由だけで返すことが望ましくない本も一定数存在する。その見極めを極力間違わないのが棚のスペシャリストでありプロの書店員。人材を育てていかないとリアル店舗は密林に埋もれて消え失せるのみだ。

数十分後、朝礼の開始を告げるベルが鳴った。どうにか間に合った。今日も慌ただしい一日が始まる。製作者や出版社、そして棚担当の気持ちが込められた一冊に気づいてもらえますように。

作家として面白い本や文章を書くことでお返し致します。大切に使わせていただきます。感謝!!!