- 運営しているクリエイター

#愛

【読書感想文】愛するということ 3/3 「愛は技術」

これまで、前々回の「分業はできない」ということ、そして前回の子育ての終盤に訪れる「巣立ちを望む我が子の背中を押してやる徹底した利他性の難しさ」というニュアンスの「母性愛の難しさ」を解説してきた。

3回目の今回は「愛は技術」について掘り下げていきたい。

愛は熱情に駆られた「運命的なもの」ではなく練習して身に着く「スキル」本書冒頭で「愛は技術である」と述べられている。

読了以前は私も世間同様例に

「未熟な二人すらも愛が育てる」と言う話

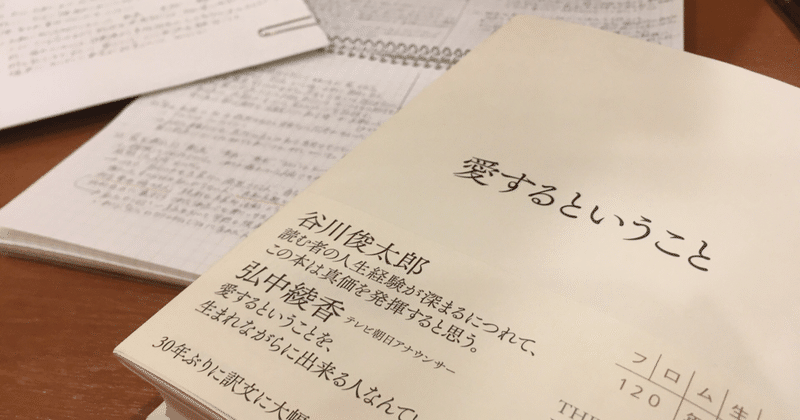

今ですね、カウンセラーさんにお勧めされた「愛するということ(エーリッヒ・フロム)」という書籍を読みながら、再度マインドマップを作るべくノートを取ってます。

かれこれp.56、2章の2項目目まで読んだところなんですがね、すこし気になったことがあったんですよ。

それで気になったことというのが、フロムは著書で「"配慮"、"責任"、"尊重"、"知"が備わってこそ甲は乙を愛せるのだ」みたいなことを言って