読書感想文 日本のアニメは何がすごいのか 世界が惹かれた理由/津堅信之

日本のアニメはいつ「アニメ」になったのか?

1963年1月1日、日本で最初の本格的テレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』が放送される。当時、すでに不動の人気漫画家として君臨していた手塚治虫が、自らアニメスタジオを設立し、生み出された作品であった。

『鉄腕アトム』は日本で最初のアニメシリーズというだけでも記念碑的な作品だったが、他にも重要のポイントがある。それは毎週火曜日18時15分から45分までの30分枠で放送されたことである。ここから「毎週1回、1話30分、連続放映」というフォーマットが誕生したのである。

その以前の連続放送のアニメは、アメリカ製アニメの『トムとジェリー』などがあったが、1話5分~10分。また「週1回放送」ではなく「毎日放送」だった。欧米では、このフォーマットが現在でも主流である。

『鉄腕アトム』によって現在まで続く「毎週1回、1話30分」のフォーマットが生まれたのだが、これは当時設立されたばかりの虫プロダクションではコスト的にもマンパワー的にも、不可能な作業だった。それを可能としたのが、絵の省略化である。

ディズニーの場合、テレビアニメ1本制作しようとした場合、1話1万5000枚~2万枚の動画を描く。ところが『鉄腕アトム』は1話1500枚。ディズニーに対して10分の1の作画枚数だった。1秒24枚~12枚のフルアニメーションに対する、1秒8枚のリミテッドアニメの手法がここで生まれる。

その『鉄腕アトム』は視聴率40%を越える人気を獲得し、ビジネス的に大成功を収めた。この成功によって、「漫画のアニメ化」というビジネスモデルを生み出すこととなった。漫画がアニメ化した場合、もともとの漫画読者は当然アニメを見るし、さらにテレビアニメから新規のユーザーが生まれ、それが漫画に逆流していくという現象が生まれる。テレビ局にとって安定して視聴率が取れると同時に、出版社にも旨味がある。両者にとっても都合の良いビジネスモデルが生まれることになった。

しかしあまりにも少ない作画枚数、乏しいアニメーション表現に、虫プロダクション内部でも反発はあった。

杉井ギサブローは『鉄腕アトム』に関わっていた新人時代、絵の枚数の少なさについて手塚治虫に「こんなに絵が動かなかったらアニメーションではない」と訴えた。すると手塚治虫は「これはアニメーションではなくアニメだ」と答えたという。

「アニメ」という造語は手塚治虫が初ではないが、時期といい『アトム』制作中のスタッフの中からで出てきたことといい、非常に象徴的なエピソードだ。日本のアニメーションが模範たるディズニーから離れ、「アニメ」になったことを印象づけるエピソードだ。

こうして『鉄腕アトム』によってアニメーションはアニメとなっていったわけだが、そうした流れに最後まで反発する一派もいた。東映を出身とする宮崎駿、高畑勲といった人達だ。この二人はその後もずっと「アニメじゃない、アニメーションを作るんだ」ということを標榜し、そのこだわりはジブリ時代に入ってからもずっと続けた。

次にテレビアニメに革命を起こしたのはスポーツアニメだ。その代表格として挙げるべき作品は、1968~71まで制作、放送された『巨人の星』だ。幼い頃から父親から厳しい野球の英才教育を受けた星飛雄馬が高校野球、そしてプロ野球へと舞台を移しながら、最終的に「巨人の星」と呼ばれる栄冠を獲得するまでの物語である。

『巨人の星』は「スポ根アニメ」の代表格に留まらず、日本のアニメの典型といえる作劇、作画法を多く生み出した。一つには一人の主人公の成長を丹念に描く「大河ドラマ」的なドラマ構成だ。そもそも「週1話30分」のフォーマットは世界的に稀な上に、さらにストーリーが続き、最終的に3年という長期間をかけて描ききるというスタイルは、世界的に見ても例のないものだった。

また原作漫画の連載が1966年に始まり、71年で完結している。漫画とアニメがほぼ同時進行、というのも特筆すべきポイントだ。

スポーツアニメと現実はまったく乖離しているわけではなく、互いに影響し合っている関係にあった。

野球に関していえば、今でこそ野球といえば「プロ野球」が中核だが、本当にプロ野球が人気を得たのは1960年代以降の話。それ以前は学生野球や、実業団などのノンプロ野球のほうがむしろ人気があった。50年代頃には昼間にプロ野球をやり、ナイトゲームでノンプロの試合を行っていた。ノンプロのほうが仕事帰り観客を集めやすかったのだ。

それが1960年代を境目にプロ野球の地位が格段に上がっていく。この時代、アニメで放送されていた作品と言えば『巨人の星』や『侍ジャイアンツ』だ。いわゆるON時代、読売ジャイアンツの長嶋茂雄と王貞治が活躍していた時代とピタリとはまり、相乗効果を生んで、プロ野球は国民的スポーツに育っていった。

日本のサッカーは長らく人気が伸び悩み、マイナースポーツの扱いだったが、それが劇的に変わったのは間違いなく1983年から86年に連載された『キャプテン翼』である。日本のサッカー人気に本格的に火が点くのは1993年のJリーグ開幕からだが、『キャプテン翼』がその土壌作りをしたのは間違いない。

同じくバスケットボールも日本では不人気スポーツの扱いだったが、一気に「若者に人気のスポーツ」に押し上げたのは『スラムダンク』(アニメ1993~96年、原作1990~96年)の功績だ。同時期、NBAスター選手、マイケル・ジョーダン人気が日本で紹介され、相乗効果を生み出して、人気定番スポーツへと育っていく。日本においては、漫画がスポーツのメジャー化という流れを作ってきた。

『キャプテン翼』は間もなく世界に紹介され、絶大な人気、絶大な地位を獲得していくこととなる。現役スポーツ選手の中に、子供時代に『キャプテン翼』を視聴していた人は少なくない。

(当たり前だが全てのサッカー選手が『キャプテン翼』を視聴していたわけではない。『キャプテン翼』好きを公言する選手がいる一方で、「そうでもない」という選手も多い)

しかし不思議なことに、こうしたスポーツアニメは日本以外で生まれることがほぼない。これだけ「キャプテン翼大ヒット」の前例があるなら、他の国でスポーツアニメが制作されても不思議ではないはずだが、なぜだろう?

アメリカの場合だが、そもそもアメコミがスポーツをテーマにすることがない。アメコミにスポーツのジャンルが存在しない。アメリカではスポーツは「実際にプレイする物」であって、アニメのキャラクターがスポーツをしている場面を「見る」という発想自体がない。だから日本製スポ根アニメが人気という実態を見ても、「自分の国でも作ろう」とはなかなか意識が動かない。

そういう事情もあり、アメリカではスポーツアニメは特に視聴されていないし、人気も出ていない。

もちろん例外もあり、インドで2012年『スーラジ ザ・ライジングスター』というアニメが制作された。これは『巨人の星』から正式なライセンスを得て作られた作品で、『巨人の星』のストーリーをベースにしながら、インドで人気のスポーツ・クリケットが題材になっている。

この『スーラジ ザ・ライジングスター』は視聴率0.2%。インドではチャンネル数が700ある中では健闘していると言われるが、インド国民の間ではたいして話題にはならなかった。

世界が日本の作品を見るとき、「ミステリー」に感じるのは「少女」の扱い方だ。少女が主人公で、しかも特別な能力を持ってヒーローとなる作品があまりにも多い。

「これは日本における女性の社会的地位が低いことへの反動なのか?」

アニメ研究なんてやっていると、海外のユーザーからよくこのように尋ねられるという。

世界のありとあらゆる漫画において、女性のヒーローなんてものは異質な存在だ。アメコミでは『スーパーガール』や『ワンダーウーマン』といったものがあるが、こういったものはウーマンリブという社会運動があり、その背景を受けてようやく登場した……という流れがある。ところが日本においては、ウーマンリブのような社会運動的なものとはまったく無関係に、当たり前のように昔からあって、あることに誰も疑問を感じていない。

いっそ、男性のヒーローと女性のヒーローどっちが多いのか? と問うたとき、もしかすると女性のヒーローの方が多いかも知れない……というくらいだ。

アニメにおける女性ヒーローの存在は、世界的に見るととても不思議なのだ。

「魔法少女アニメ」というカテゴリーのみを区切って話を掘り下げていくと、最初の魔法少女アニメは1966年12月から放送された『魔法少女サリー』が最初である。そこから、『ひみつのアッコちゃん』(1969~1979)、『魔法のマコちゃん』(1970~71)、『さるとびエッちゃん』(1971~72)、『魔法使いチャッピー』(1972)、『ミラクル少女リミットちゃん』(1973~74)、『キューティーハニー』(1973~74)、『魔女っ子メグちゃん』(1974~75)と系譜を刻んでいく。

1960年代スポ根アニメ隆盛のすぐ横で、少女ヒーローものの系譜が生まれていたのだ。しかも少女ヒーロー物の系譜は、スポ根物が時代的に挫折していく最中でも、途切れず系譜を刻み続けていった。

1980年代に入ると、少女ヒーロー物はファンタジー色を強めていく。

『魔法のプリンセス ミンキーモモ』(1982~1983)、『魔法の天使クリィミーマミ』(1983~84)、『魔法のスターマジカルエミ』(1983~84)。

90年代に入ると新たなる局面、男性ユーザー層を取り込んで、少女ヒーロー物はさらに進化していく。

『美少女戦士セーラームーン』『おジャ魔女どれみ』『プリキュア』シリーズ……特に『プリキュア』シリーズは現在に至るも歴史を刻み続けている。かつては男性物でしか描かれなかった格闘戦が少女ヒーロー物でも描かれるようになり、一方で作品の中からは男性の姿が消え、少女同士で過剰なくらい深い友情を結ぶようになっていく。少女アニメがその内部から完全に男性を必要としなくなっていった。

こうして見ると、日本においては少女ヒーロー物こそもっとも華のある文化だといえる。だが、やはり世界的には奇異に映る。まず、そもそも「魔術」はカトリックの世界では「邪教」のサインだ。実際にカトリック国では『セーラームーン』を子供に見せてはならない――と親から注意されたという例もあった。『セーラームーン』が猥褻だからか? いや、「魔法を使っているから」だ(欧米では『セーラームーン』のように肌を見せて活劇をするのは「猥褻だ」という意見が多かった。……私はそれは性差別じゃないか、という気がする)。

少女が男性顔負けの活劇を繰り広げ、しかも魔術を行使するという……これはキリスト教国から見るとかなり奇異だし、忌避される表現だ。だからこそ異質だと言える。

実は宮崎駿アニメに対しても、欧米では手放しで絶賛されているわけではない。欧米の人達が宮崎駿作品に接するときに感じる葛藤・違和感は、「魔女」がやたらと多く描いていることだ。「作品は素晴らしいけど、邪教の証である魔女が描かれている作品は……」と考えている人も多い。これがカトリック教国の認識なのだ。

(『魔女の宅急便』のように「魔女」が主人公で頻繁に魔術を使っているのに、しかし邪悪なイメージがない……ということにも驚かれるそうだ。西洋の有識者は、そこから何かを読み取ろうと奇妙な深読みをしてしまう……)

アニメはどうやって世界に広がっていったのか?

アニメの海外進出に関するもっとも古い記録には、1917(大正6)年に制作された『桃太郎』(北山清太郎制作)がある。これがフランスへ輸出され、上映されたという記録があるが、どのような紹介され方をしたのか、などの記録はない。

これ以降、日本のアニメが海外に紹介されたという記録はない。

話は飛んで戦後、東映動画大川博社長は、国内における漫画映画の上映がほとんど海外作品で占められているという現状を憂い、国産本格的アニメ、「日本発ディズニー」を目指したアニメの制作に着手する。これが我が国最初のアニメプロダクションによる作品『白蛇伝』(1958)へと繋がっていく。

『白蛇伝』は世界各地に輸出・上映され、9万5000ドルの収入を上げた……と記録があるのみでそれ以外の情報がない。どこの国に輸出され、どのように評価されたかわからない。

東映動画2作目『少年猿飛佐助』は、『東映10年史』にこう書かれている。

「『少年猿飛佐助』が米国MGM社によって全世界に配給上映される契約が成立し、ここに多年の念願が達せられ、ディズニィ作品と世界市場で覇を競い、東映動画の真価を世界の人々に問う機会が到来した」

と勇ましい書き方だが詳細情報はほとんどない。

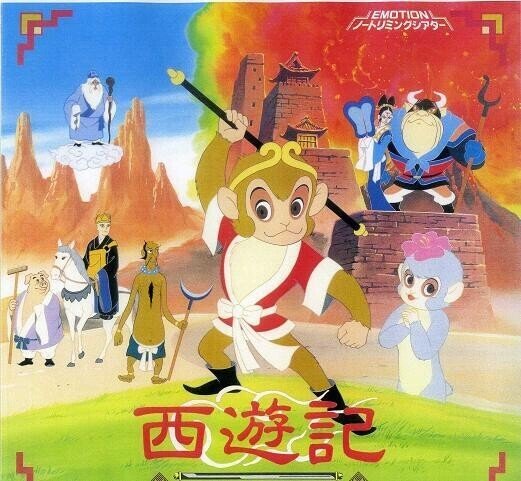

続く東映動画3作目『西遊記』について、手塚治虫はこう語っている。

「どだい、「西遊記」や「孫悟空」なんて話を、アメリカ人が理解するわけがない。アメリカ人業者は、これをズタズタに切って3分の2の長さにしてしまった揚句、悟空は主役をはずされて、三蔵法師がなんと、プリンス・オブ・マジックと名をかえて主役になり、おシャカサマはその父親のキング・オブ・マジック、そしてカンノンボサツが、クイーンというわけである」

……どうやら映画の内容はずいぶん改変がなされていたようである。『白蛇伝』や『少年猿飛佐助』はオリジナル通りに上映されたのだろうか。

1963年に放送された『鉄腕アトム』は同じ年の秋にはアメリカへ輸出されることになった。アメリカでは「アトム」は「おなら」の隠語として使われるために、『アストロボーイ』とタイトルを改めての公開である。

経緯は、とあるNBC社員が日本へやって来たとき、ホテルでたまたま『鉄腕アトム』の放送を見たことが切っ掛けとなる。こんなアニメはアメリカで見たことがない。当時はまだ日本からテレビアニメーションの輸入はやっていなかったから、これを米国に持ち込んだら当たるんじゃないか……と思われたそうだ。

奇しくも、虫プロダクションがまさにNBCに売り込もうとしていた直前の話だったので、それより前にあちらから関心を示してきたので、渡りに船だった。

こうして『鉄腕アトム』は米国で放送され、その時代の少年達の記憶に刻まれることとなる。これに続けと『マッハGOGOGO』(1967~68)、『がんばれ!マリンキッド』、『少年忍者風のフジ丸』、『ジャングル大帝』が次々と放送された。

『マッハGOGOGO』は後に『スピードレーサー』としてハリウッド映画化され、『ジャングル大帝』はほぼそのままのストーリーで『ライオン・キング』が制作された。アニメはそれくらいにあの時代の少年たちの心を捉えていたのだ。

ところがアニメの海外輸出は1970年頃には減少する。問題となったのは暴力描写や性描写、さらに細かな文化の違いがあり、そのままで放送できない。日本側には海外版を制作する余裕もなく、しだいに海外進出の勢いは弱くなっていく。

日本側の海外輸出の熱は冷めていくが、しかしまったく輸出されていなかったわけではなく、70年代以降も『宇宙戦艦ヤマト』『機動戦士ガンダム』『超時空要塞マクロス』『名犬ジョリィ』『科学忍者ガッチャマン』『うる星やつら』といった作品が輸出されていた。

ただし、やはりどの作品も暴力シーンが問題だった。NBCのF・ラッドはこう語る。

「1970年代、日本ではテレビアニメーション番組は作られていなかったのだろうか? 無論そんなことはなくて、例えば『宇宙戦艦ヤマト』と『宇宙海賊キャプテンハーロック』があげられる。目を通したがどちらも暴力的内容に満ちていた。この頃には米国のどのテレビ局も日本製アニメを門前払いしていた。日本製は暴力的という理由でパイロット・フィルムすら見えてもらえないのだ」

アトムについては次のように語られていた。

「われわれは、朝、教会へ行って、清らかな気持ちでテレビを見る子供たちに、子供番組を編成しているのだが、そこになぐる、蹴る、なぶり殺すの画面が出てくれば、どんなに心が傷つけられるでしょう。「アストロ・ボーイ」には、残念ながら、そいういう場面が少なからずあります」

こういう意見に対して、手塚治虫は「じゃあ『ポパイ』はどうなんだ?」と尋ねたところ、 「私どもは、(ポパイを)三流漫画だとして相手にしてません。日本の動画作家が、ポパイをお手本に漫画映画を作っているとなると、これは実に残念です」

という答えだった。

ところが、だ。アメリカ人の多くは「日本製アニメ=暴力的」とは思っていなかった。なぜか? テレビで放送されているそのアニメが、日本製だとは知らなかったからだ。日本製アニメが暴力的と言っていたのは、一部の有識者やテレビ関係者で、「日本製アニメ=暴力的」という評判が一般世相に広がることもなく、そこから日本バッシングに繋がることもなかった。

アメリカでは大多数のアメリカ人が知らない間に日本のアニメが席巻し、知らない間にフェードアウトしていた……というわけだった。

そのアニメが「日本製」だと気付いていたのは一部のマニアで、テレビ放送がフェードアウトしていく一方で、じわじわと浮かび上がってきたのはこの熱狂的なアニメファンたちであった。

1977年5月、ロサンゼルスに「Cartoon Fantasy Organization」というアニメファンが集う組織が結成される。こうしたアニメファンの活動はローカルで地下組織的なものだったが、長期的に存続し続けることになる。

飛んで1991年8月30日、アメリカ・カリフォルニア州サンノゼで「Anime Convention 91」というイベントが4日間かけて開催。70年代頃に生まれた地下組織的なアニメファンの遺伝子はその後も途切れることなく続き、90年代には大規模イベントが開催できるくらいにまで育っていた。

この時、日本から招待されたゲストは、松本零士、大友克洋、美樹本晴彦、貞本義行、岡田斗司夫、園田健一といった、今でも国内で最前線にいてレジェンドと呼ばれるクリエイターたちである。

翌92年、同じくサンノゼで「AnimeExpo」第1回が開催され、美樹本晴彦、中沢啓治、富野由悠季といったクリエイターが招待された。このAnimeExpoはこの後、現在に至るまで毎年開催され続けている。

第1回AnimeExpoのゲストに招待されたクリエイターの中に、中沢啓治の名前があることが注目だ。中沢啓治は『はだしのゲン』の作者だが、これを原作にした長編アニメ『はだしのゲン』の知名度・評判は海外ファンの中で際立って高い。『はだしのゲン』を通じて日本の文化を知り、原爆の悲劇を知った……という人は海外アニメファンの中には多いのだ。

かつて日本のアニメはアメリカでテレビ放送されていたが、それが日本の作品だとは認識されていなかった。AnimeExpoを切っ掛けとしてアニメが日本製という認識が広まり、さらに編集を加えずオリジナルのままを尊重し評価するという流れが生まれた。

ただ、アメリカの一般層はいまだに「日本製アニメ=暴力的」というイメージで留まっているが。

海外で大人気……という誤解

アメリカでAnimeExpoという大規模イベントが開催され、多くのファンが詰めかけている様子を報道などで見ると勘違いしそうだが、別にアニメは欧米の大衆に対して普遍的人気を獲得しているわけではない。

アメリカの映画コラムニスト、R・ロバートは『アメリカで日本のアニメは、どう見られてきたか?』のなかでこう語っている。

「日本のアニメーション、そのファンたちが呼ぶところのAnimeは、米国では巨大なのにほとんど目に見えない現象である。日本製のアニメーション映画の幅広い公開の場は決して存在してこなかったし、受け入れられたわずかな作品(『AKIRA』『となりのトトロ』『王立宇宙軍』)でさえ、大抵はアートシアターで、しばしば深夜ショーとして上映された。大半の北米人は、テレビの漫画アニメーションを除いて、メイド・イン・ジャパンのアニメーションにまるで接していない。それらは、キャンパスで熱狂的な崇拝者を得ているものの、このジャンルを最良の形では表していない」

ではアニメは北米のどこで受け入れられているのだろう? それはビデオ店の隅っこのほう。あるいはインターネットの中だった。

2000年代に入り、インターネットの時代が来て、アニメは新たなユーザーを獲得していくことになる。ただし、それは海賊版だった。ネットの違法視聴によって、日本のアニメは拡散されていったのだった。

この頃、注目されたのは「ファンサブ」である。ファンサブとは「Funsub」すなわち「Fan-subtitled」のことで、要するにファンによる「字幕」のことだった。ファンがアニメに勝手に字幕を付けてネットに流していたわけである。

このファンサブ文化は、80年代ビデオ文化時代に既にあって、愛好家が独自で字幕を作り貼り付けて、仲間どうしてダビングして広め合ったりしていた。それがネット時代になって、一気に拡大していく。

もちろん違法だが、アメリカは著作権を国際的に保護するベルヌ条約に加盟していなかった。アメリカがベルヌ条約に加盟したのは1989年のことで、それまでは違法ではなかった。わりと最近までアメリカにはベルヌ条約がなかったからというのもあり、その後も「著作権問題」の意識はアメリカのユーザーの中になかなか芽生えなかった。

ネットの時代では字幕を付けてのアップロードは違法行為だったが、アニメファンたちは構わずネットでアニメを紹介し続けた。アニメが放送されて1時間もすれば、独自の字幕がついてネットで公開される。

ただ、こうした違法行為をしていたユーザーたちは、誰かから、どこかから金銭を得ていたわけではなかった。みんな「愛」ゆえの行動だった。さらにその愛ゆえの行動が、世界的なアニメファンの波を育てることに繋がった。もしも法律に則って厳しく取り締まっていたら、この波は途切れていたかも知れない。そう考えると良かったのか悪かったのか、難しいところである。

(※ 現在ではかつて海賊配信サイトであったクランチロールは正常化し、公式のアニメが配信されている)

本書の感想文

本書の紹介はここまで。ここからは私の個人的な感想。

「日本のアニメが世界で人気!」という話を聞くと、日本人は勘違いする。例えば日本では最近『鬼滅の刃』が大ヒットし、どこに店に行っても『鬼滅の刃』コラボグッズが売り出されている光景に遭遇した。「世界で人気!」といったらそういう風景を思い浮かべる。

そうじゃない。本書に書いてあるとおり、アニメ人気は地下組織的に点々と色んな地域に拡散して、ファン同士がインターネットで繋がっているという状態で、決して普遍的な人気を獲得しているわけではない。アニメのコラボグッズが店に並ぶ……なんて風景は世界中のどこにもない。中心がネットだから日常世界で目に触れることがないので、ほとんどの人が、まずいって「存在自体知らない」のだ。

本文中にアメリカで最も大規模イベントであるAnimeExpoが紹介されているが、その来場者数はだいたい5万人~6万人といったところだ。比較対象として適切かどうかわからないが、鷲宮神社の「らき☆すた神輿」には7万人が訪れる。コミックマーケットになると70万人が集まり、もはや比較対象にならない。AnimeExpoはらき☆すた神輿ほどの人すら来ていないのだ。

という話を聞いて、「アニメの世界人気なんてまやかしだ! 全く流行ってない! 世界進出なんて無駄だ!」と大騒ぎしてしまう人は、ビジネスのセンスがないから、一生サラリーマンでもやっていたほうがいい。

まず日本の市場を見ても、アニメのユーザーは10万人程度……と言われている。

どういうことかというと、アニメがどんなに大ヒットしても、DVD販売は10万枚が限度、という話だ。最近はネット視聴になって再生数が出るようになり、ヒットアニメは軽く100万再生を超える。しかし、そのなかでコンテンツにお金を出すのは10万人程度。グッズ販売や音楽配信、イベント開催……みんなこの10万人の範囲内だ。この10万人がいわゆる「コアユーザー」であって、あとは無課金のライトユーザーなのだ。

最近は『鬼滅の刃』や『ウマ娘』のような例外的なメガヒットが生まれたが、基本的には「お金を出すのは10万人まで」と考えたほうが良い。あとはオマケだ。

ただコンテンツを広告する側にとっては、人数は大きな威力になる。「再生数100万回越え」は宣伝文句としては扱いやすいし、スマートフォンゲームの「登録者数○○万人」といった数字も宣伝に使える。コアユーザーが10万人くらいだからあとの人数は無駄なのかというと、利用のしようはいくらでもあるのだ。

ただし、その中でお金を出すのは10万人までだ。スマートフォンゲーム界隈の実情は全く知らないが、登録者数が100万人いたとしても、その中でお金を出す人(課金ユーザー)は数万人といったところだろう。だがそれくらいがお金を出してくれれば、ビジネスとして充分成立するのだ。

こういった視点で見ると、AnimeExpoのようなイベントにわざわざやってくる人達が5万人というのは決して少なくはない。むしろ充分芽があると見たほうが良いだろう。アメリカは非常に広い国で、一カ所に集まる……というのは非常に大変な話だ。それでも5万人だから、大した数字である。

それに、当たり前の話だがAnimeExpoにやってくる5万人がアメリカのアニメファンの総数ではない(コミケに集まる70万人も、あれがアニメファンの総数ではない。まず私も行ってないわけだから)。その背後には、イベント会場に行くまででもないが、アニメが大好きという人がその何倍もいるはずだ。

AnimeExpoの参加人数だけを見て「アメリカのアニメファンは5万人しかない。じゃあビジネスの芽はない」と判断しちゃう人は、ビジネスのセンスがないので、一生サラリーマンでいたほうが良い。

しかし、現実問題としてアニメの海外ビジネスは数字で見ると大したことがない。これは本書で指摘されているとおりだ。

1990年代後半、アニメが海外で人気……というニュースが伝えられ、コンテンツの海外進出が積極的になった。しかし間もなくその熱意は下降気味になっていく。たいして売れなかったからだ。

数字を見ると2006年に310億円の利益を上げるが、その後じわじわと下降し、2009年リーマンショックの年には152億円まで下がり、その後すこし回復するが、2011年のデータを見ると177億円程度でしかない。

同じ2011年国内アニメ制作会社全体の売り上げは1581億円で、キャラクターグッズ販売やイベント興業などの全体を含むと、市場規模は1兆3393億円にもなる。これに較べると海外売り上げはごく小さいものでしかなく、ローカライズの手間などを考えるとそこまで旨味のあるビジネスではない。

どうしてこういう結果になるかというと、「流通」の難しさだ。

前にも話したとおり、アメリカには非常にたくさんの流通がある。出版社ごとに流通が一つ付いている、というくらいだ。かつてはマーベルコミックとDCコミックは別々の流通だったというくらいだ(現在は統合されている)。日本ではどこの本屋へ行っても必ず漫画が置かれているが、アメリカではそうではない理由がこれだ。

すると本屋の側からすると、どの流通と契約を持つかが自身の生き残りに関わってくる。そこに日本の漫画を入れてくれ……といってもなかなか難しい。売れるかどうかもわからないような本を、本屋は仕入れたいとは思わない。「日本では少年ジャンプ(あるいはマガジン)の作品なので人気なんですよ」なんて説明しても、欧米では別に少年ジャンプはブランドでも何でもないので、アピール効果は薄い。

逆の視点で話をしよう。

数年に一度、フランス発のアニメが日本市場を目指して上陸している。このことに気付いている人はいただろうか? おそらくほとんどの人がフランスアニメが上陸していたことにすら気付いていなかったのではないか。日本には大量のアニメ作品が常にあり、アニメファンのほとんどは国産アニメを中心に見るので、その中にフランスアニメが入り込もうとしても、余地すらないのだ。

どこの国へ行っても、条件は一緒だ。その国にはその国ならではの市場があり、競争があり、その中に入って主導権を握ろうと思ったら、相当に大変だ……という話だ。

もう一つの問題として、日本側がそこまで海外進出やローカライズに真剣ではなく、本当の海外ユーザーのところまで届いていない……という問題がある。

2000年頃にはよく聞いた話だが、日本のヒット作品がDVDになって海外にやってくるのは、いつも2年や3年過ぎた後。しかも翻訳の質も字幕の質も低い。DVDが出た頃にはすでにユーザーの気分は別の所へ移っているし、それ以前に出た海賊版DVDで満足してしまって「今さら」感がある、という。的外れなタイミングで的外れな場所にコンテンツを出して、その結果、あまり数字になっていないという結果になっていたのだ。

こうした問題が起きてしまう理由は、本書に書いてあるように、自らの手で海外ビジネス網を構築せず、現地の代理店にビジネスを丸投げし、しかも最安の権利料のみを得るということしかやってこなかったからだ。

だからDVD販売は数年遅れだし、質はマニアが満足するようなレベルに達しておらず、さらにユーザーがその時ほしいものにリーチできていない。海外ユーザーからしてみれば「いや、その作品じゃないんだけど」という状態だ。ついでに、店に売り場がない。日本では大きめの量販店へ行けばどこでもアニメのDVDは売っているが、世界ではそうではない。

そういう積み重ねが、「海外売り上げが大したことはない」という結果に繋がっていたのだ。「売れてない=人気がないから」ではなく、本当のユーザーの元に作品が届いてないから、が売れてない理由だ。

それが現代では配信の時代に入り、ついにDVDの需要がなくなるという事態になってしまった。またさらなるビジネスの種を探さなければならない。どうにか配信を味方に付けたいところだが……。

ところで海外ユーザーのほとんどが海賊版に満足し、日本のクリエイターにお金を払う気がないのか……というとそんなわけはない。

2013年、文化庁若手アニメーター育成プロジェクト『アニメミライ2013』が企画され、その中から『リトルウィッチアカデミア』という作品が発表された。この作品は7月にAnimeExpoで発表され、同時にその後の制作資金を募るためのクラウドファンティングが開催。開始から5時間で目標額である15万ドルを達成。8月8日までの1ヶ月で総額62万5518ドル(およそ6000万円)もの支援金が集まった。

海外ユーザーだって日本のクリエイターにお金を払いたい。しかし、そのための「窓口」と「枠組み」がないのだ。もしもクラウドファンティングのような場があれば、それだけのお金が集まるのだ。

だから市場規模を見て、たいした数字が出てないから「アニメの海外展開には芽がない。やるだけ無駄」ではなく、「どのように展開するか」をメインテーマに据えるべきだ。ただ、これこそ難しいテーマだ。

今のアニメ業界は全体としては大きな数字をあげて、いかにも盛況という雰囲気を出してはいるが、一つ一つは小さな零細企業だ。そこから海外展開……といってもそうそううまく立ち回れるはずもなく。ハリウッド映画は大規模な予算をかけて海外展開するが、あんなスケールの大きなことはできない。

アメリカで存在感を示している日本のコンテンツ企業といえば任天堂が挙げられるが、任天堂はゲーム業界なるものが生成される最初期のタイミングでアメリカでの流通網を獲得するに至り、これが現在に続く基盤となった。任天堂と同じことがそうそうできるものではない。アニメ業界が今さら海外に出て、独自の流通を築き上げるのは、とんでもなく難しいというのが実態だ。

結局は、海外の安いプロモーターに丸投げして、うまくいかない……ということを繰り返してしまう。これがアニメの海外展開が陥っているジレンマだ。

「アニメが海外で人気」――何度も話すが、これは正しい。ただ、その人気というのが世界中に点で散らばっている……というのが実際だ。「点」とはいえ、集めると結構な数字だ。

しかも、その点は年々数が大きくなっている。理由はごくシンプルで、配信を切っ掛けに、日本のアニメがいかに面白いか、質が高いか、気付く人が世界規模で増えているからだ。Netflixを見ると、世界ランキングに日本のアニメが堂々と上位に入ってくるときがあるし、そのNetflixは日本のアニメプロダクションへの投資を積極的に行っている。これは「好意」や「善意」や、「Netflixスタッフがオタクだから」とかそういう理由ではない。「儲かる」から投資するのだ(「儲かるから」以外の理由があり得るか?)。海外の大企業が投資し、支援したくなるくらい、点の数が大きくなっている……このことにも気付くべきだろう。

だが、点ゆえにプロモーションを行おうとしても、焦点がうまく定められない。日本だったらアニメマニアがいる場所ははっきりしているから、そこに重点を置けば外すことはない(だいたい東京周辺でイベントを開催すれば人が集まる)。だが海外展開だとこれがなかなか難しい(海外なら「どこで開催するか?」の焦点も定まらない)。

アニメの多くは制作委員会方式で制作されており、グッズ販売、音楽販売、イベント興行などを展開しているが、すべて日本国内のみをターゲットにしている。これを世界に展開できれば……しかしこれが難しい。ここにきちんと対処しないと、世界人気が高まっても、儲かるのは配信屋だけ……ということになる。アニメの世界収入のグラフが変化することはない。

話は変わるが、私はFacebookを通じて海外のユーザーと時々対話するのだが、とあるスーダン人の知り合いが、

「私は『火の雨がふる』という作品に深く感銘を受けて……」

と話す。

『火の雨がふる』……ってなんだ? まさかの日本人である私がわからない。慌てて調べると、虫プロダクションが1988年に制作した劇場アニメーションだった。

そんな作品が一体どういった経緯でスーダンに渡り、どういった手法で視聴されているのかわからないが、意外なところで意外な作品がヒットしているのだ。AnimeExpoの第1回に中沢啓治が招待されていたように、日本人からすると意外な作品が注目されて評価されているのだ。

しかし日本人が大嫌いな物、といえばリサーチだ。それぞれの国でどんなものが受け入れられ、評価されているのか絶対に調べない。「日本でヒットしたのだから、海外でもヒットするはずだ」論法でゴリ押そうとする。それで「売れませんでした」と撤退してくる。

まずリサーチしないから失敗する……という躓きもある。海外でアニメが人気なのは間違いない事実なのに、ビジネスで失敗するのは、こういうところにも絡んできている。

本書の話に戻ろう。

本書ではまず日本のアニメがいかに始まったかという歴史を語り、さらに海外でいかに受け入れられているか、広まっているか……という話が語られる。内容はライトなので、さらっと読めば2時間ほどでスルッと読める。初心者に向けた入門書に最適だ。

海外でのアニメ人気に関しての話では、基本的には日本人がいかに勘違いしているか……という話が語られる。実際、日本人は相当勘違いしている。「アニメが世界で人気」というのは間違いないが、その受け入れられ方はそこまで大衆的な支持を得ているわけではないし、ビジネスの話をすると大した数字は出せていない。

でもそれには様々な理由がある。

まず文化的差異。日本のアニメでやっているようなこと……例えば『プリキュア』程度でも、欧米に持ち込むと大人が卒倒するレベルで暴力的すぎるのだ。海外のアニメでは、あんなふうに暴力シーンが描かれたりはしない。特撮ドラマをみたら、気絶しちゃうんじゃないだろうか。こういうのは日本特有の現象だし、欧米のいわゆる“有識者”という連中はアニメだけを見て、「きっと日本の少年少女はとんでもなく暴力的に違いない。少年犯罪も多いはずだ」と語ってしまったりする(どこの国の有識者も実際データを見て語ろうとしない)。アニメキャラクターという偶像物が生々しい活劇を演じている……ということ自体、欧米の人々が見るとショックを受けるのだ。

でも、そういった刺激的な描写があるからこそ、アニメは色んな国で若者人気を得ている。欧米のアニメも躊躇するようなアクションが目一杯描かれるからこそ、若者たちが支持している。アニメが人気というのは、実はこういう「暴力がきっちり描かれているから」というところにもある。

しかし人気だからといってもビジネスの面を見ると必ずしも成功していない。その理由はこれまで書いてきたとおり。それぞれの国での独自の流通を獲得していないから、商品を届けようとしてもなかなか上手くいかないのだ。早とちりな人は数字だけを見て「アニメの海外人気は幻」と言ってしまうのだけど、そうではなく、そもそもアニメDVDを置く店があまりない……という国ごとの事情を読むべきだろう。数字が出てないから「アニメの世界人気は幻」ではなく、どんな障壁があってそうなっているのか……そういうことを考える切っ掛けにもなるだろう。

関連記事

この記事が参加している募集

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。