#毎日note

カウンセラーにとっても「自分にできないことを知る」のは大事(「リファー」について)

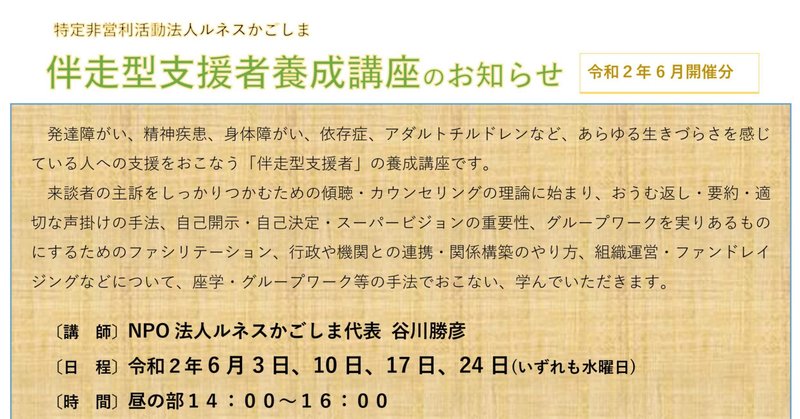

傾聴やカウンセリング、困っている人の支援を考える「伴走型支援者養成講座」の紙面ライブ。第4回はこれまでの「傾聴」にまつわることから少し離れて、リファーの重要性について。

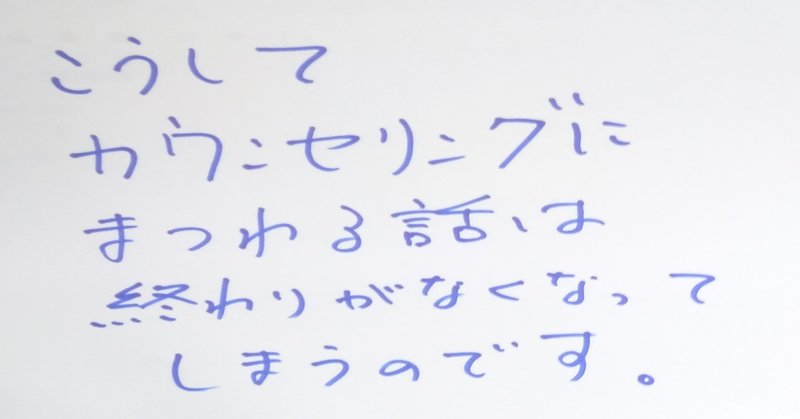

支援者として傾聴やカウンセリングを学びつつ(余談ですが、傾聴やカウンセリングの学びには終わりが無いので、もちろん講師である私も学びながら実践を行っている)、相談者さんのお話を聴かせていただく機会が増えてくる。そうすると、「自分の

私が、話を聴いてあげてるのではなく、あなたが話をしてくれてありがとう(カウンセリング)

たとえ、あなたが仕事として従事している相談員であっても、相談者さんに対して思うことは「私に話をしてくれてありがとう」であって、話を聴いてあげているのではない、ということを理解していないと、カウンセラーとしてやっていくのは難しいのではないかと思っている。

相談者さんは誰にでも話をするわけではない「あなたになら話してもいい」という、その人なりの信頼を寄せていただいたうえで、お話をしてくださっているこ

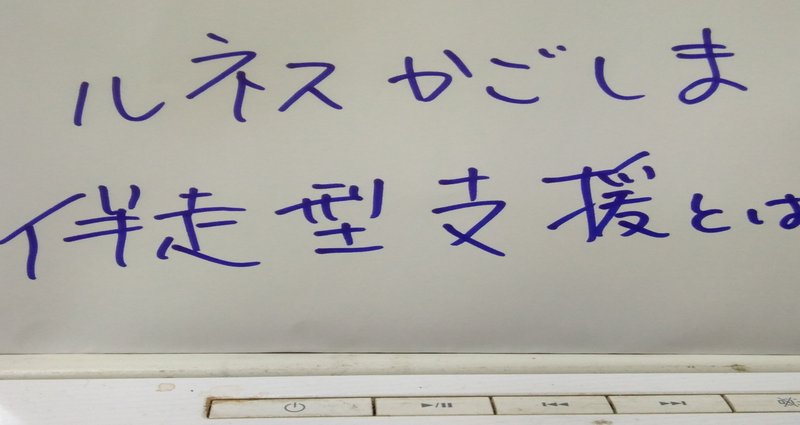

「伴走型支援」ってどういうものですか?

2年ほど前から、鹿児島県内各地で「伴走型支援者養成講座」というものを行っています。「発達障がい・精神疾患・アダルトチルドレンなどの生きづらさを抱える人への支援を行う人を養成する講座」であり「傾聴・カウンセリング・ファシリテーションなどの技法を講義形式・グループワークなどを通して一緒に学ぶ」といったことを説明書きには書くことが多いです。

実は言葉で説明できないことも多い「伴走型支援」とは、心理支援