ACT.84『非業乗り越えて』

もう1つの看板

道の駅あびらD51ステーションで昼下がりの時間を過ごしている。

札幌から石勝線へ直通する特急/おおぞら…にて再び旅の序盤に訪問した安平町は追分に戻った。

先ほど、この場所では自分が見ておきたかった保存車であるキハ183系、キハ183-214を観察し撮影に没頭した。だが、この場所にはもう1つの保存車が居るのである。その保存車は、かつての安平町の主役であり、この追分の大地を鉄道の街へと輝かせた永遠の星なのであった。

冒頭の写真に掲載した追分機関庫と知るされた建屋の写真。この場所から、日にち限定で保存されているその車両は出てくるらしい。だが、自分の訪問日はその日ではなく非常に惜しかった。

それではその車両を見ていこう。

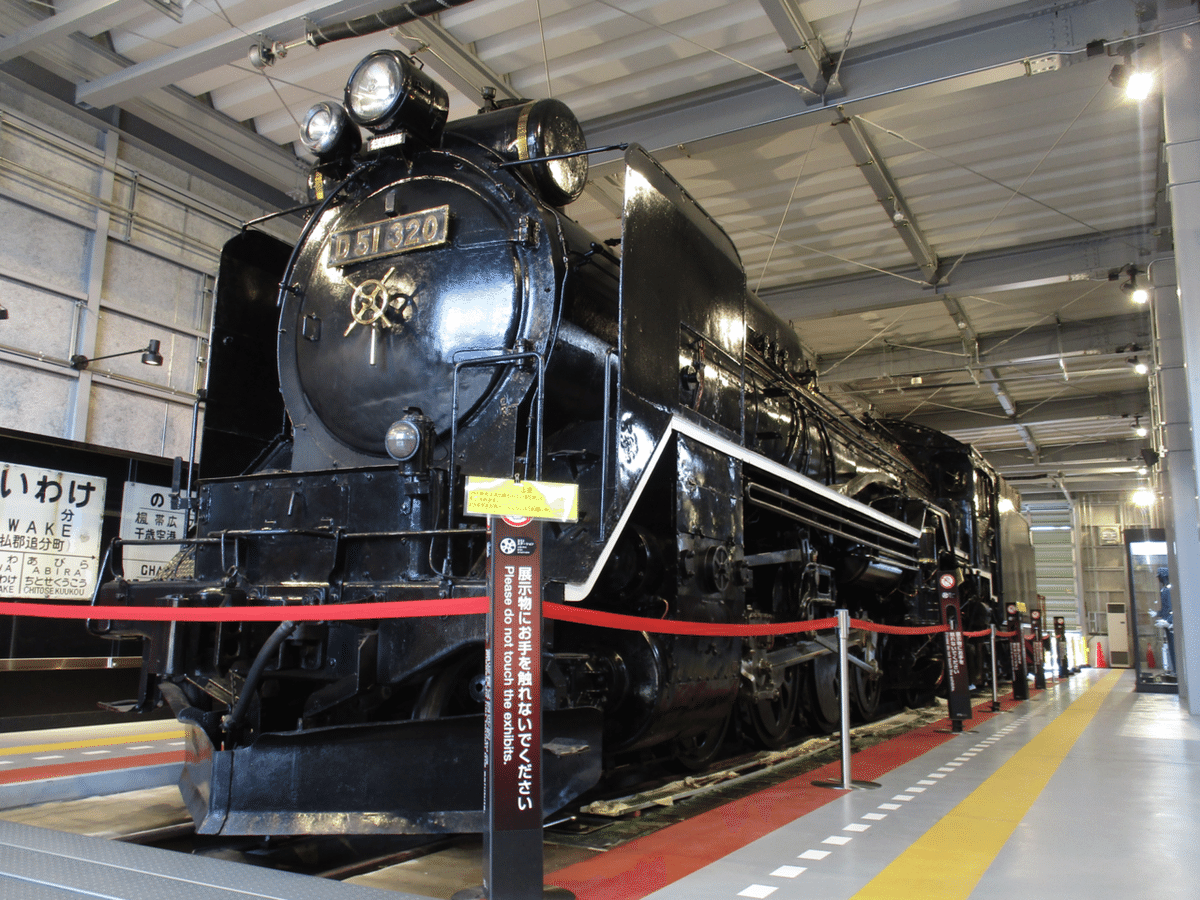

先ほど、屋外でキハ183系を眺めた場所から建屋に入って。この場所に居るのが、あの『デゴイチ』として親しまれ、現在の日本における蒸気機関車のベストセラーとして語り継がれるD51形蒸気機関車だ。

この連載では何度もD51形蒸気機関車を取り上げている。今回の北海道訪問でも、岩見沢にて1両の初期型のD51形蒸気機関車を訪問した。

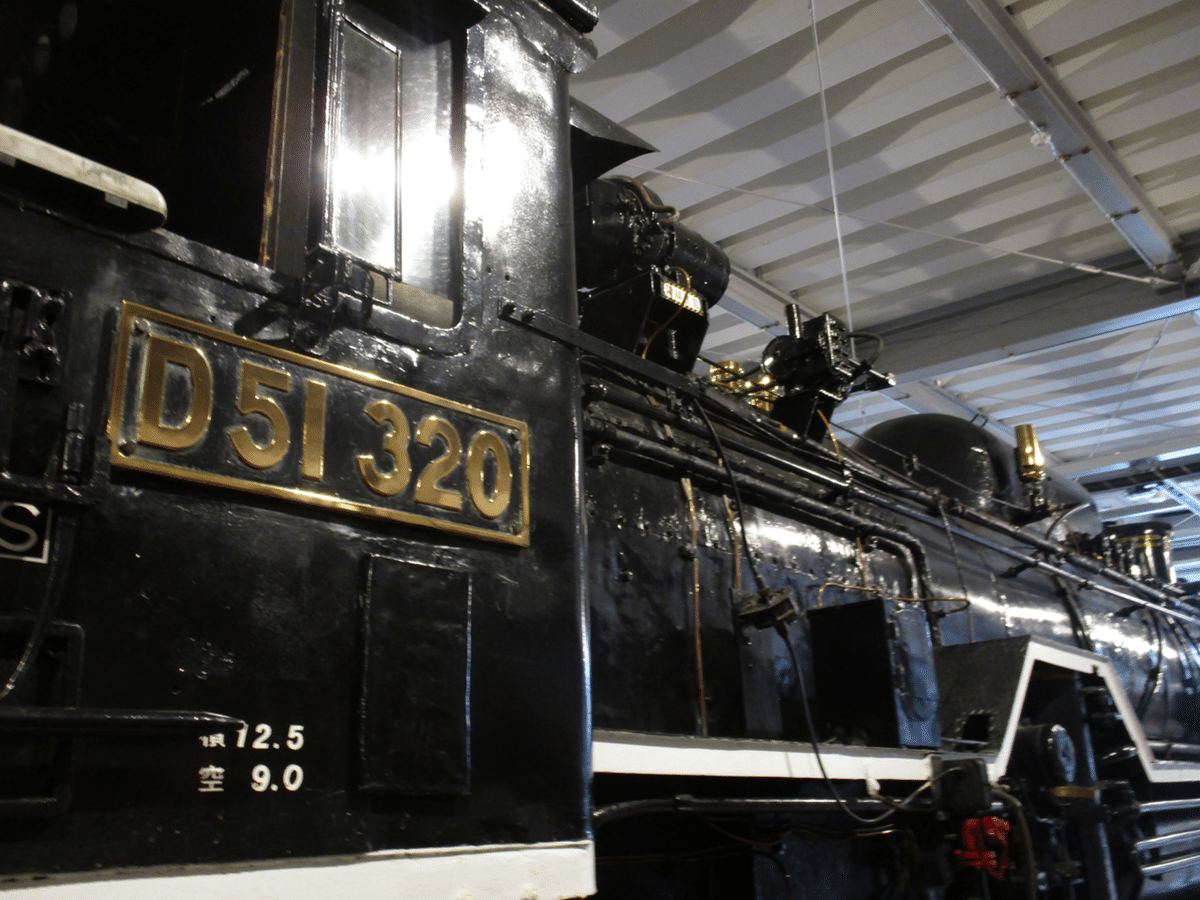

さて。この蒸気機関車、D51-320。この安平町にとっては様々な縁があって保存される事になったのである。

そこには、追分機関区非業の歴史が隠されていたのであった。

と、まずは保存車の環境から。

今回の訪問では屋外への外出し展示ではなかったので庫内で観察する方式となった。

しかしこちらの屋内保存に関しては、何処かガレージのようで。そして機関車の周囲が近未来的に感じ、この展示方法に関しては実に良かった。後ほど触れていくのだが、このスペース付近は蒸気機関車に関して。かつての追分機関区の博物館のような場所になっており、道の駅としての規模を軽く凌駕していた。

テンダー車の後方にスイッチャーらしき移動用の機械が併結されている。

この機関車を動かす為だろうか。

撮影当日は、北海道にとって清々しい夏の気候であったにも関わらず曇天であった為、この展示方法でなんとなく安心したのであった。

それにしても綺麗すぎる。

本当に汽笛を鳴らして有名漫画のように空へと羽ばたいて行きそうだ。

機関車の色艶に関しても、言葉が必要ないくらいである。佇まいで歴史を語るような。そんな機関車であった。

機関車の目線の先には、外が見えるシャッターが仕切られている。

このシャッターが開扉した際には外に向かう事ができ、先ほども説明したように屋外でキハ183系と並ぶ事が可能だ。

あまりにも撮影下手にて真っ黒になってしまった。ご了承いただきたい。

そして、この場所には前文にも記したようにかつては非業の歴史を背負ってこの今を迎えているのである。その歴史を記し、紹介しよう。

追分機関区、非業の歴史

建屋外に移動すると、蒸気機関車の煙室扉と動輪によるモニュメントが飾られていた。

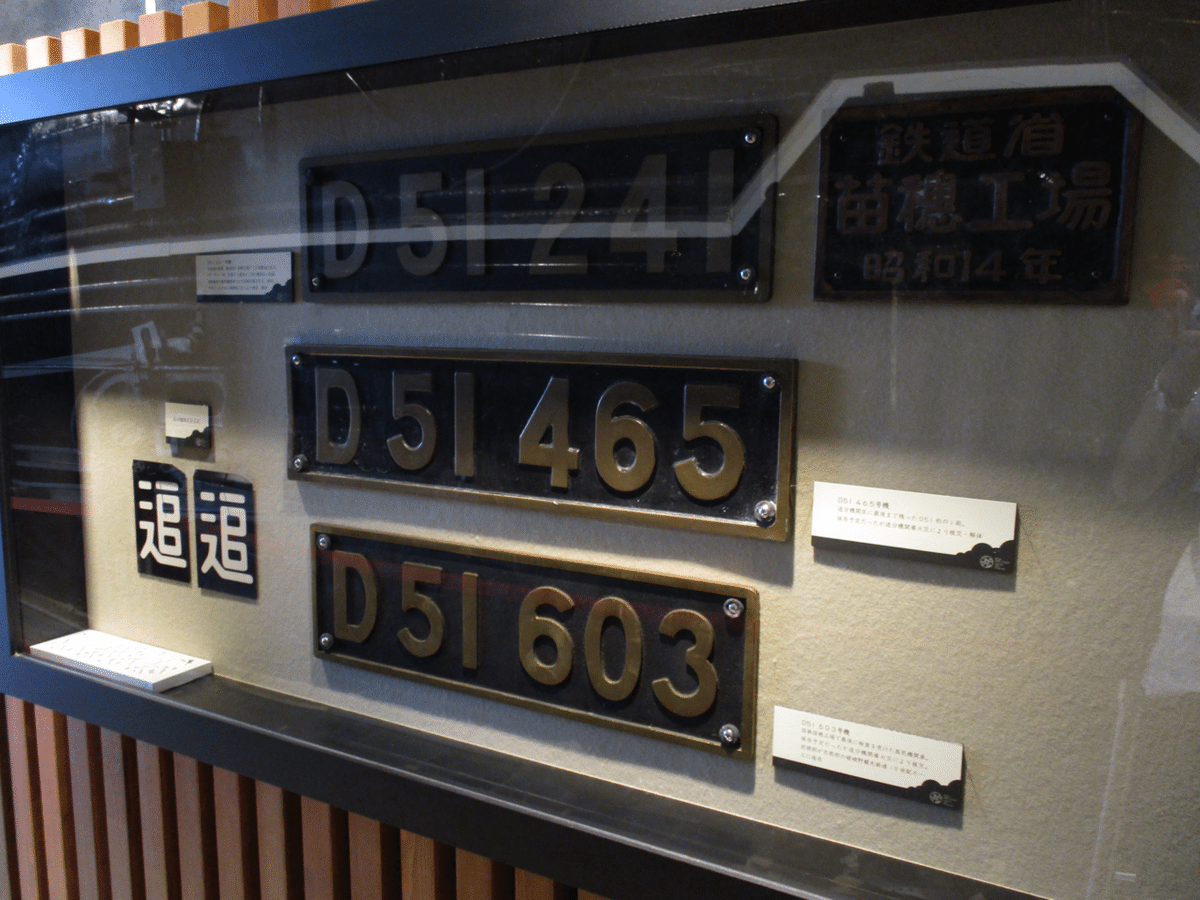

ナンバープレートにはD51-241と記されている。

この機関車は追分機関区…いや、国鉄の鉄道史に於いて非常に重要な歴史を持ち、その功績は非常に大きなモノであった。

このD51-241は、明治の時代から100余年余り続いた日本の蒸気式鉄道の動力の最後を担って…最後の蒸気機関車による貨物列車の先頭に立っていたのである。

昭和50年、12月24日。D51-241がこの大事な大役を終了すると、蒸気機関車の職業は構内での入換作業のみとなった。最後の本線走行を担ったのである。

しかし、このD51-241はそうして大事な仕事の先頭に立ったにも関わらず、保存されなかった。一体何が起きたのだろうか。

昭和51年。4月13日。

あまりにも残念な悲劇が追分機関区を襲ったのである。

不審火により、機関庫内で火災が発生したのだ。火の手はみるみるうちに広がり、機関庫全体を炎は包み込んだ。

その日の追分機関庫は炎に包まれ、庫内に残された保存用の蒸気機関車。そして新たな引き継ぎを待つディーゼル機関車もその業火の中に巻き込まれたのであった。

炎は翌朝までに消し止められたが、この火事は町中を騒がせる大きな火災になったという。

この火災の中に巻き込まれたD51-241は保存予定だったものの、火災の被害に巻き込まれ修復は不可能になってしまった。そうした事情によって、現在は煙室扉と動輪のみが保存されている。

今回はそうしたD51-241のモニュメントに関しては撮影をあまりしなかったのがあまりにも大きい後悔であるが…本当に何やってんだろうなぁ

そうした火災の中、奇跡的に生き残った品々が展示品として残されていた。

火災の中、奇跡的に生還した(と言っても状態はギリギリであるが)のナンバープレート・部品である。

本来であれば241号機はこうして多くの人の前に。国鉄に恋焦がれあの人と共に育った鉄道の歴史に憧れる鉄道ファンに、その姿を楽しませていただろう。

しかし、その思いは業火に包まれ叶う事はなかった。現在、『国鉄最後の旅客列車牽引機』として埼玉県・大宮の鉄道博物館にはC57-135が保存されている。

だが、最後の貨物牽引機に関してはこのように悲しき結末を辿ってしまったのであった。何とも言葉に出来ない辛さ、悔しさが募ってくる。

かつての賑わいを伝える為の写真も展示されている。安平町が鉄道で賑わい。鉄道のお陰で国鉄職員が集い、人の波が形成され。現在の繁栄の基礎が完成された。

写真の中には、4枚目の火災の写真…追分機関区の悲しき落城の姿が残されているが、もしこの、非業の火災が無ければ。本当にその想いだらけである。

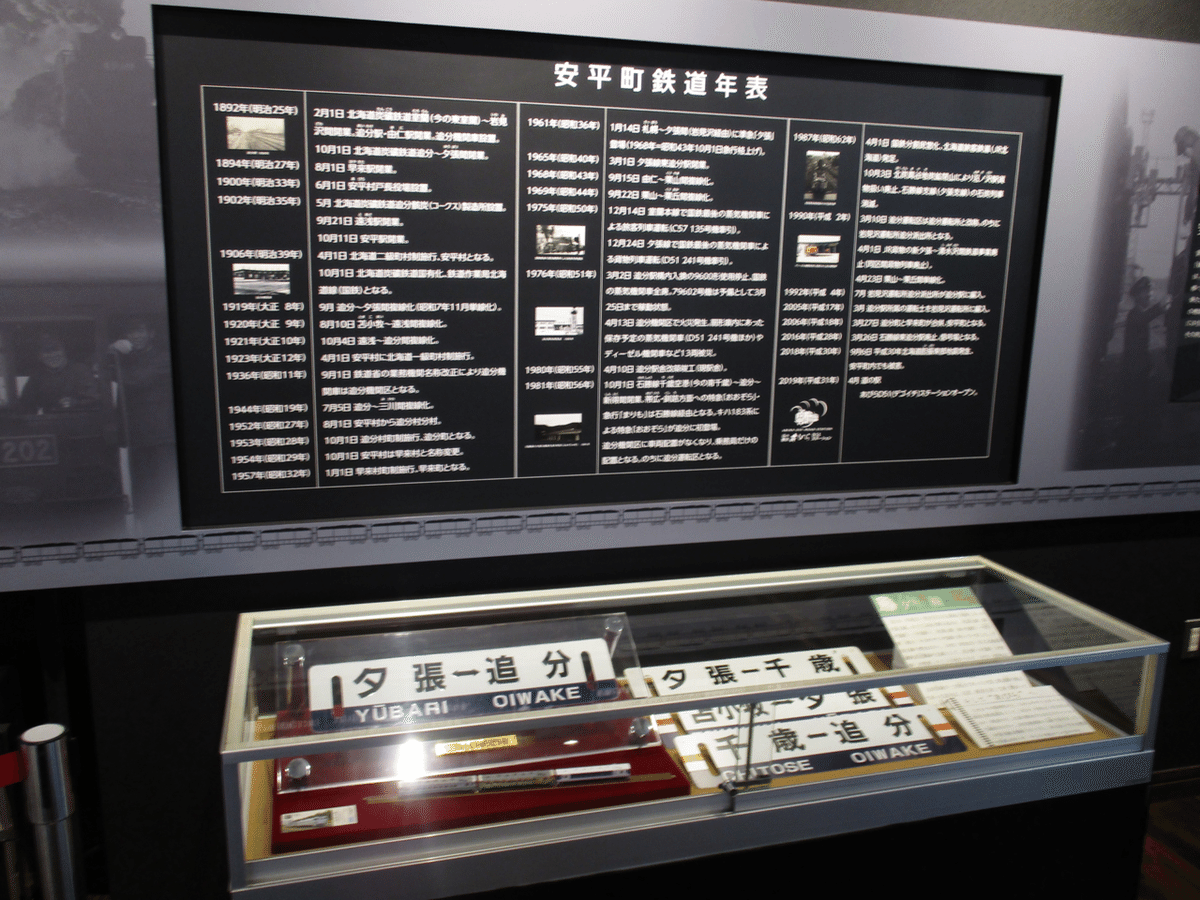

明治25年。それまでは野原が続き山林だらけであった北海道の鉄道開墾として炭礦鉄道が室蘭から開業。その際に誕生した追分の駅…であり、最初は小さな機関車の拠点開設から始まった。

火災で消失した扇形車庫を設置し、追分が発展する契機となった現在の機関庫が完成したのが昭和11年であった。

そこから昭和50年に9600形の入換にて終焉を見届け、昭和51年の火災発生。総被害額は12億5900万円とされ、あまりに大きな代償であった。

本当にこの業火さえ無ければ…

展示されている火災の写真を眺めた瞬間、あまりにも辛い気持ちと、壮絶な被害へ向けた思いが自分の感情を加速させる。

だが。そうした中で自分はとある展示物に目が入った。

離れた場所で

改めて、先ほども掲載したナンバープレートの写真をご覧いただきたい。

火災で消失し、被害の少なかった煙室扉と動輪を残したD51-241。そしてその下には保存予定として追分機関区でその時を待っていたものの、運を悪くしたのか火災に巻き込まれたD51-465のナンバープレート。

この悲運な2機のプレートの下、D51-603をご覧いただきたい。実はこの機関車に自分は出会っているのだ。

場所は京都府。自分の家からも、そして行こうと思えばいつでも嵐電・JR・自転車などでアクセスが可能な嵯峨野の19世紀ホールだ。この場所には、4機の蒸気機関車が保存されている。

ホールに隣接した嵯峨野観光鉄道の始発駅/終着駅であるトロッコ嵯峨駅も隣接するこの場所。

その中で、センターを飾る蒸気機関車がいる。D51-603だ。火災から生還し、現在はこの京都の地でその姿を偲ばせている。自分にとっては嵯峨野という自宅付近の生活環境が最寄りなのは更に奇跡だったような気持ちである

カットモデルとして前頭部だけの保存…ではなく、このD51-603は動輪2つ目までを残しての保存となった。

あの火災の被害が少なかった場所。そして火災の被害からの修復が極力可能だった場所を整備しての保存となったのである。こうした保存ケースは全国でも非常に稀なものがあるのだが、この姿での保存は往時の死の狭間を彷徨った際の何とも痛々しい証拠なのである。

現在は煙管などを見せ、また他にも蒸気機関車の動力の要…などを見せるようにして新たな役割を背負っているのだが、現在はこうして姿を見れるだけでも中々の奇跡である。煙管などを無残に見せる姿は非常に閲覧する上で恐ろしいが…

と、そういった離れた仲間の話でした。

ではでは。

語り継ぐ場所として

地元…京都は嵯峨野で保存されている蒸気機関車の置き土産と再会した後は、追分機関区・安平町の鉄道に関しての資料たちを眺めた。

安平町は室蘭本線と夕張線の合流地点であった。…が故に。この地は鉄道で大きな隆盛を築き上げたのである。

そして、昭和11年以降の追分機関区の開設。この機関区開設によって、追分駅の周辺に生活する人の多くは鉄道関係者・国鉄に携わる人々であったとされている。

蒸気機関車の落陽。そして鉄道員たちを見守り続けたこの安平町は、名実ともに鉄道の街であったと言えるだろう。

安平町…追分機関区は鉄道と。蒸気機関車に大きく翻弄された場所であったとも言えるのではないだろうか。

追分機関区では、特に国鉄の晩年期に発生した労働関連。ストなどに関しての歴史が非常に多い場所であった。

追分機関区は特にそのストが激しかったとされている。その理由に、動力近代化が関係しているのだ。

動力近代化に際して機関士・機関助士の廃止…また、機関区の集約なども大きな闘争の火種となったのである。

こうしたストを巡って、動力労働組合追分支部が、国鉄当局との壮絶な闘いを繰り広げたのであった。

炭鉱・国鉄職員で富を形成した町は、大きく時代の波に飲まれたのである。

動労追分支部(以下略称)は当局との争いに勝利し、無事にこの後のスト権奪還ストに向かって進行していくと思われた。しかし、そうは行かないのである。

昭和50年のスト権奪還ストに向かって歩み出した…が、スト権の奪還は叶わなかった。闘争は結果的に尾を引き、蒸気機関車末期まで継続されていくのである。

蒸気機関車による旅客列車は予定内に運転されたのだが、蒸気機関車による貨物列車はこうした闘争の影響で直前まで牽引機・日程などが定まらず、闘争に巻き込まれつつも12月の終盤にようやくその餞を行う事が出来たのであった。

追分機関区。その場所は蒸気機関車最後の地にして、国鉄動乱の大地でもあったのだ。

第二の使命を背負って

蒸気機関車最後の大地となり、構内入換まで大正生まれの老兵・9600形…79602たちによってこの大地には蒸気機関車の灯火が残っていた。

しかし、蒸気機関車の時代が終了し新たな鉄道の時代が到来する。

石勝線の開通だ。

石勝線は道東と札幌都心の所要時間短縮を大きく宣伝し、実際に網走・釧路から札幌都心までの所要時間を60分以上短縮する事に成功した。

そうした石勝線の開通で、この町は新たなる鉄道の光彩が降り注いだのである。

石勝線が現在の南千歳まで開業し、空路と鉄道が繋がった。そうして、これまでは連絡船や鉄道だけの道筋しかなかった北海道の旅路に新たな可能性が生まれたのである。

写真に収蔵されているのは、石勝線に特急/おおぞらが運行を開始した際の記念切符。

切符の中に、『千歳空港駅』というのが記されているが、この『千歳空港』という駅は現在の『南千歳』に相当する駅である。

現在の地下に敷かれている新千歳空港駅が誕生したのは平成4年の事であり、それ以前の話だ。

そして、その下にはそうした石勝線の看板車両として走行する事になったキハ183系車両。

登場時のスラントノーズ×国鉄色というマニア垂涎の車両になっているのだが、プラレールで製品化された。

なお、このプラレールに関して注釈を挿入しておくと、この国鉄色のキハ183系のプラレールは平成20年に『雪国列車セット』としてセット販売されたものである。

「レアな車両なのにしっかりあるのはコレまた…」

と何故かこのヶ所でだけ、ホビーオタクの顔を晒してしまう。

しっかり歴史を語る車両とてケース内で鎮座しているのはまた感慨深いものだ。手に入れた少年たちは確実にオタクになったでしょうね

石勝線開通に関しては更に入場券も展示されている。

占冠・札幌・追分…こうした駅たちと石勝線開通における恩恵の深さが大きく感じられるものだ。

それまで都心への到達手段は旭川・滝川を経由して大回りをかけねばならなかったこの道に敷かれた功績は非常に大きなものであったろう。

北海道の壮大さと同時に、石勝線への期待の大きさ。そして開通の歓喜を感じられる。

こちらにもプラレールがケース内に収納されている。但し現在は絶版品です。

蒸気機関車たちの後継であり、現在でも細々と活躍するディーゼル機関車のベストセラーであるDD51形ディーゼル機関車である。

動力近代化の際にはこの機関車の開発がラストピースのような課題として立ちはだかり、開発には大きな使命と国内鉄道の近代化という威信を背負っての誕生であった。

当然ながら、追分の地で。石勝線でも大活躍した。追分機関区では蒸気機関車たちの後継機としてしっかり活躍し、一部はあの非業な火災に巻き込まれたものの北海道では平成27年頃の寝台特急廃止までしっかりと活躍を残した機関車である。

この追分の地では親しみやすい玩具としてその足跡を残した機関車であるが、あの悲運の追分火災の犠牲機関車。そして石勝線での活躍の功績は語るに欠かせないものだ。

D51形蒸気機関車にキハ183系と華々しい車両たちを眺めているとどうしても脇役に転じがちなこの機関車だが、その姿はじっくり展示で焼き付けたい。

石勝線開通によって、空路からの乗客の訪問、そして新たな人流の交わる場となった追分。

60分近い時間短縮は、北海道の交通の活性化、鉄道の流れの活性化には十分すぎる効果であったろう。蒸気機関車によって国鉄職員や関係者で賑わい、クロガネの燃料を稼ぐ拠点であった追分の台地は新たな使命を背負ったのである。

写真に収蔵されているのは、石勝線の開通を祝して発行された記念の急行券・特急券である。

そして追加で、石勝線の開通1周年記念入場券が収蔵されている。

…だが、何故かケース内に入っているプラレールはキハ183系や北海道の車両ではなく、石勝線開通以前の追分の主役であるD51形蒸気機関車である。こうしたヶ所に関してはどうも目を張れなかったのだろうか…

主役は必ず交代する時がやってくる。

キハ183系は、令和4年に石北本線の特急/オホーツク・大雪からの引退にて完全撤退となった。

元号が令和に変わる寸前、平成30年。北海道の交通への革命を期待され。そして石勝線開通にて大きな使命を果たしたキハ183系の初期型車両…通称・スラントノーズ形車両が引退した。

写真の入場券たちの列は、そうしたキハ183系のスラント車(以下略)の引退を祝して道内各地で発売された入場券だ。

この中に収蔵されている入場券は、そうした記念事業の中の一環として発売された入場券の最初の番号、No.0001なのである。JR北海道によって寄贈された本物の品であり、安平町の看板として君臨するキハ183系の花には相応しい逸品だ。

入場券には、特急/大雪に特急/おおとり…と往年の名列車たちが飾られているが、中には旭山動物園への観光特急として改造された観光特急である『旭山動物園号』。そしてジョイフルトレインとして令和まで活躍する事になる『ノースレインボーエクスプレス』の姿もある。

勘の良い方なら…というマニアなネタになるのだが、スラント車とノースレインボーエクスプレスには密接な(?))関わりがあるのだ。実際に調べると中々面白いので、是非是非。

キハ183系スラント車の思い出を綴ったアルバムのような記念入場券たちであった。

実は、鉄道資料館には面白い展示もある。

写真がそれ…なのだが、キハ183系で実際に使用していた座席なのである。

座席には自由に腰掛けが可能。体験する展示として、大きな役割を果たしている。

あびらD51ステーションでは、月に何回か。また、イベント開催の際にはキハ183系の車内を公開し乗車も可能になっているのだが、直接座席に座って触って、体験を感じる展示としてはこの座席が大きな役割を果たしている。

実際に訪問した時期は夏休み期間とあったのか、多くの家族連れ、子どもたちが座って体験する姿が見えた。

しかし何故かどうにも節穴な自分の目では、この座席がキハ261系1000番台と変化ないように感じてしまう。

ま、北海道ビギナーだから仕方ないのか。(そうではないだろう)

鉄道資料館の館内には、こうして映像展示のコーナーもある。

幾つかの展示が画面上で放映されていたのだが、自分の中では北海道の鉄道史…速達化に関しての歴史が良くわかるであろう1枚を収めた。

ED76に関してはこの追分から少し離れた岩見沢方面の三笠鉄道村にてその姿…全容を拝める。今回は惜しくも物質除去の様子を見るだけだったが。(また北海道遠征最初方面の記事をどうぞ)

北海道の鉄道に関しては、やはり機関車で一定の成果が弾き出され。そして電化の波によって一気に近代化が押し寄せたという感覚を覚える。(実際どこもそうだろうか)

1つ良いだろうか。

何故、キハ283系だけ実写写真なんだ??

大地を感じて

札幌でも食事にありつく時間はなく…車内でもスナック類を胃の中に放り込んで誤魔化し…な状況が続いたもので、ここで思い切って昼食の時間にした。昼食の時間にしては完全に遅い昼下がりになるのだが。

フードコートがあったので、折角ならばと向かう。周辺には焼き立てのパンなどを販売している開放的なベーカリーもあり、食の彩りを添えているのであった。

自分はそうした中で

「ガッツリ食っておくか…」

との思いから食券で野菜カレーを注文した。

のんびりと端末のケーブルをテーブルの充電プラグに差し込みながら待機。この充電機能が本当に助かったのだった。

しばらく待機して、カラフルな野菜カレーが完成し、ベルが鳴る。

見た目も味も美味しく、農作物の豊富な北海道の食を改めて体感した。全体的に具材が活き活きしていて美味しい。

なお、この写真の撮影時間は16時08分。

確実に昼食の時間として食するものではないですかね、はい。

再び、外へ。この日はイベントの開催日。そして夏休み期間とあって多くの人々がこの道の駅にやってきていた。そうした中で、キハ183系を撮影しているのは自分だけ。

…なんだろう。こうしたモノに興味がある人って少ないよね、うん。

この日は道の駅の構内・構外でアウトドアやキャンプに関するイベントを開催していた。写真は屋外ゾーン(?)として構外で出店していたゾーン。確かこの時は、調理器具やランプなどを宣伝して販売していたような。

「写真、いいですか?」

出店団体との軽いやり取りの末に撮影出来たのがこの写真である。

現在は走行する事もなくなり、展示物として佇む車両の第二の生涯をなんとか表現できたような気がする。

ちなみにこの商品は建築廃材・捨てられる木材の有効活用として製品化され、木材の中をくり抜いてトーチ…キャンプファイヤーに再利用できるようにしているのだという。

今回は旅の諸事情などで購入を諦めたのだが、いつかまた機会があれば。本当に貢献できず申し訳こざいません…

中でもアウトドアに関するイベントの開催があったのでグルグルと…する前に、ソフトクリームを食す。

蒸気機関車の燃料である石炭をイメージしたソフトクリームで、色は黒い色をしている。だが、「黒いから」と言っても味はイカスミやチョコのような味わいは一切なく、通常のミルクソフトなのだが。

コレがまた美味しい。見た目とは裏腹に、濃い乳製品の深いコクが漂っている。

カレーと共に、グルメな時間を過ごしたのであった。

ここから先、アウトドアイベントでの出店や展示に関してはキャンプ飯やアウトドア料理でのスパイス販売、そしてキャンプグッズと様々なのであったが、自分が目を惹かれたのは野生動物…害獣を再利用したコーナーであった。猟師の方々が出店されていた。

鹿のツノや鹿肉に関する食品の販売…などが実施されていた。

「この鹿たちは全て猟の時間で撃つんですよね、確か…時間も決まってるらしくって…」

関西で放送されていたバラエティ番組で知った付け焼き刃の話で話を始めた。拙い中ではあるが、出店されていた男性猟師との会話のやり取りである。

「そうですそうです。時間が決まってるんですよ。」

「あぁ、確かテレビで見た時そうだったんですよね。時間が決まってて、その時間しか狩猟しちゃいけないみたいな。」

話がこうして一致した瞬間は、何とも言えない感動を思う。やはり百聞は一見にしかず。人の話は良い刺激になるものだ。

「テレビでエゾシカを捕まえるヤツがあったんですけど、その時は何にも狩れずに時間外で終わっちゃったんですよね。そういう時ってあります?」

「ありますね〜、んでまず滅多に捕まらないです…」

「番組だからって撮れ高期待しても、結局動物だから運になっちゃいますよね。」

「ですね〜、あまりしっかり捕まる事の方が難しくって…」

そして、気になる話も振ってみた。

「あと、今回は北海道を鉄道で回ってるんですよ」

「ほぅほぅ。」

「その時…ってか、よくJRとかって鹿で遅れたりしますよね。そういう、列車とかバスに轢かれた鹿ってのはどうするんですか?」

「あぁ…そういう鹿は使えないですね。ロードキルっていって、もう処分されてしまうんです…」

「なるほど、ほんの一握り、銃で捕らえた鹿しか素材利用はできないんですね。」

こうしたやり取り。そして自分の拙い北海道の狩猟に関する話を猟師と交わし、このブースでは鹿の角の端材をもらって帰った。

有難い様々なお話、感謝です。

このイベントでは、出店されている他の店でアメリカンなドーナツを購入した記憶が残っている。確かイチゴ味だったかもしれない。

道の駅、D51ステーション

安平町での歴史を語る資料館のような役割をするこの施設だが、しっかりと道の駅としての役割も果たしている。

先ほど食したフードコートでのカレーやソフトクリームといったグルメ類もそうだが、しっかりと安平町、追分の背負った歴史に因んで蒸気機関車のグッズも販売されている。

写真に残したこのヶ所がグッズの販売スペースになるのだが、地域の特産品などに混じって

『追分機関区と蒸気機関車の歴史』

として編纂されたこの場所独自の書籍が販売されていた。

しかし、予算や今回の工程の都合上で購入出来ず…そして、荷物もかなり圧迫している状態だったので、次回の安平町訪問の際の楽しみに保管する事にした。さて、記憶しているだろうか。

D51ステーション…の名前が示すように、こうしてメインの展示として資料館と一体化したようなD51-320も道の駅内からじっくり観察する事が可能である。

ガラス張りの車庫のようにして囲われし蒸気機関車の姿は、近未来的で今にも羽ばたき旅路に向かおうとする装いを感じる。

そして、この安平町の遺産として、D51-320は炭鉱の町。そして鉄道で繁栄した追分の象徴、そして追分の文化や発展に貢献したその功績を構成する遺産として認定された。

室蘭、追分周辺の黒いダイヤの産出によって齎された功績が、この地に光を照らした。

蒸気機関車の鼓動が、今こうして令和の時代に身を結んだのである。先の非業なる火災で旅立った追分機関区の仲間たちにも、この遺産認定は朗報であろう。

おまけ。

道の駅内では、キハ183系搬入時のVTRが放映されていた。

平成28年のクラウドファンディングで苗穂工場で整備され、道内での功績を本格的に称え保存となったキハ183系スラント車。

こうしてその保存に向かった過程を見られるのもまた嬉しさを覚えるものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?