#保育園

パンダ型の乗り物遊具を通して生まれた〝動き〟

3歳児クラス(年少)〜5歳児クラス(年長)までの異年齢児保育をしている園での、ある日の場面。この日は20名弱の子どもたちと近所の公園へ。3歳児クラスの子どもたちは、それまで行なっていた個の遊びから、だんだんとモノを介した小集団の遊びへと変化してきたように感じています。そして、その様子を眺めていてとても興味深い場面がありましたので、文章にまとめてみました。

※なお、トップ画像はnoteの「みんなの

2歳児クラスの子どもたちが紡いだ影と光の探究物語

ある日、2歳児クラスの帰りの会で『かげはどこ』(文:木坂涼、絵:辻恵子、福音館書店、2016年)を読みました。

すると、何人かの子どもたちが、その後の合同保育の時間に「影、あったよ!」と呟き、大喜び。絵本の世界と現実世界とが繋がった瞬間に感動しました。そこで翌日、もう一度この絵本を読んで、園内にある影を探してみようと子どもたちに提案してみました(全員ではなく、もう1つの活動と選択制にしました)。

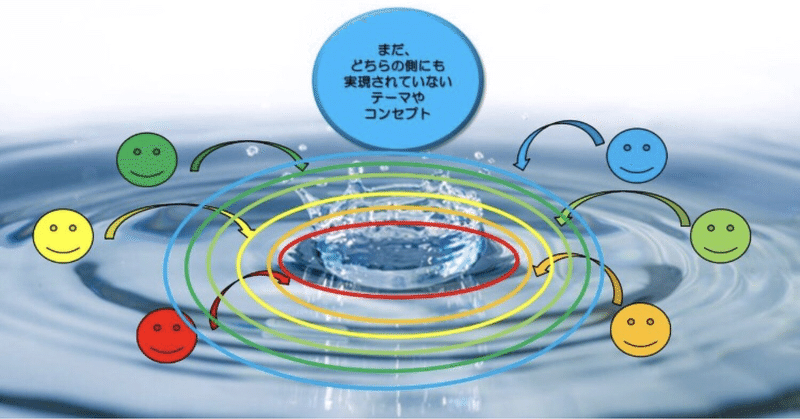

〝あいだ〟を意識して、より楽しくなるものを共創造する〜保育園での子どもたちとの関わりで生まれる葛藤場面から〜

保育園で働いていると、子どもたちとの関わりの中で様々な葛藤に直面することがあります。具体的には

「食事で様々なものを食べる楽しさを味わって欲しいなぁ‼️」vs「苦手だから食べたくない〜‼️」

「部屋を綺麗にして欲しい‼️」vs「遊びが楽しいから片付けをしたくない〜‼️」

など。

ついイライラしてしまったり急かしてしまうような声掛けをしてしまった時には後々自己嫌悪に陥ることも😔

そんな状況に