〝あいだ〟を意識して、より楽しくなるものを共創造する〜保育園での子どもたちとの関わりで生まれる葛藤場面から〜

保育園で働いていると、子どもたちとの関わりの中で様々な葛藤に直面することがあります。具体的には

「食事で様々なものを食べる楽しさを味わって欲しいなぁ‼️」vs「苦手だから食べたくない〜‼️」

「部屋を綺麗にして欲しい‼️」vs「遊びが楽しいから片付けをしたくない〜‼️」

など。

ついイライラしてしまったり急かしてしまうような声掛けをしてしまった時には後々自己嫌悪に陥ることも😔

そんな状況に陥りそうな時は、少し考え方を変えて

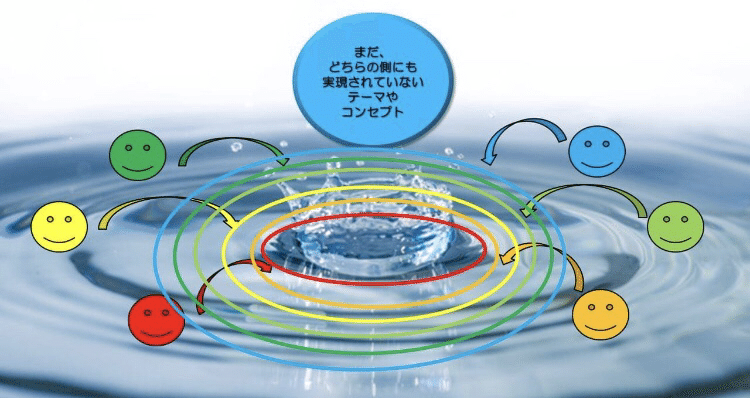

お互いの〝あいだ〟に、より楽しくなるものを創る

というマインドを大切にしています✨

子どもたちの〝好き〟を取り入れる

まずは、シンカリオンが大好きな2歳児クラスのケンくん(仮名)との食事の場面での関わりについて。ケンくんは野菜が苦手で、好きなものを食べた後、野菜だけを残して食べ遊びをしたり、離席してしまったり、途中で眠ってしまったりするような状況が続いていました。そこで、試しにケンくんが好きなシンカリオンの話題をあげて

「野菜には、シンカリオンみたいに元気モリモリになるパワーが入っているんだよ😊にんじんは『こまち』の色だから〝こまちパワー〟だね✨ほうれん草は『はやぶさ』の色だから〝はやぶさパワー〟だ‼️」

と伝えてみました。見る見る目が輝くケンくん。もちろん日によって差はありますが、それ以来は進んで野菜を食べるようになりました。ケンくんからも

「見て!これ(ひじき)は黒いから『ダークシンカリオン』‼️〝ダークシンカリオンパワー〟だね✨」

と素敵な呟きがあったほか、ケンくんの〝シンカリオン仲間〟の子たちからも

「コーンは黄色だから〝ドクターイエローパワー〟だよ‼️」

という素敵な呟きが生まれました☺️

苦手な野菜も、みんな食べたらお皿が「ピッカリオン」✨子どもたちも私も笑顔になることができました😊

「もしポケモンが好きな子だったら…」「ディズニープリンセスが好きな子が食事に困っていたら…」ー。「目の前にいる子ども(たち)」と「私」との〝あいだ〟にどんなアプローチを生み出そうか。そんなふうに考えることで、イライラやピリピリが和らぎ、わくわくへと変化していきます✨

片付け大作戦

次に、幼児クラスでの片付けの場面。ある日、幼児さんたちはなかなか片付けに気持ちが向かない様子でした。色鉛筆は使ったらそのまま置きっぱなしで床にも落ちている。切った紙の切れ端は散乱し、カードゲームやブロックもあちこちに落ちていました。「片付けよう」という私の声も虚しく保育室に響き渡るだけ。さすがに私も我慢の限界🤯そこで、落ちていたものをひとしきり袋に集め、「みんな、集まって〜‼️」と声をかけることに。

このまま恐怖のお説教タイム…にはしたくなかったため、子どもたちに

「どうやったら、みんなが楽しく片付けができるだろう⁉️何か良い方法思いつく人、いる〜⁉️先生もわからないから、良いアイディアがあったら教えてね😊」

と尋ねてみました。すると、面白いアイディアが出てきました💡

「みんなが頑張って片付ける気持ちを持てば良いと思う!」

(私)「そうだね!それがみんなできれば良いんだけど、どうしたら良いかな?」

「ダンスしながらとかは⁉️」

「遊びながら片付けるのが良いかも✨」

「そうだ!おままごとみたいにすれば良いんじゃない⁉️お父さんやお母さんとかになって片付けるの‼️」

こうして、年中さんから何かになりきって片付けるという新しいアプローチが生まれました✨そして「それじゃあ片付けよう」と私が言う前から子どもたちは動き始め、先程までの姿が嘘のように、あっという間に片付けができました😳

片付ける中で、子どもたちは様々なものに変身。ある子は「お父さん」、ある子は「お母さん」、ある子は「『逃走中』という番組に出てくるハンター」、ある子は「ダンスマン(踊りながら片付けることを提案した子)」、ある子は「先生」、ある子は「忍者」ー。1人ひとり、なりきることを通してモチベーションが上がった様子でした✨

別の機会の片付けでは、子どもたちのアイディアで「音楽を流す」ことになり、「どんな音楽だったら片付けが楽しくなるだろう?」と尋ねたところ『鬼滅の刃』の主題歌を流して欲しいという意見が。そこで「紅蓮花」を流すと、子どもたちは鬼殺隊の技のごとく、ものすごいスピードで片付け始めたのでした。「片付け」と「遊び」は相対するものだと思われがちです。けれど「片付けを遊ぶ」「片付けをパフォーマンスする」ということで、より生き生きとした活動が展開するのだなぁと感じました😊

以前、ある学会で「給食当番さんが本当のレストランのように振る舞って配膳する」「音楽に合わせて踊りながら掃除をする」という小学校の事例と出会いました。その経験も思い出しながら、笑顔で片付けている子どもたちの姿を眺めていました。

まとめ

以上、2つ実践を紹介させていただきました。

2歳児クラス(3歳児)では「違う視点で楽しむ手掛かりを伝えたい」という思いから、私と子どもとの〝あいだ〟を模索して「シンカリオン×野菜」というアプローチをとりました。また、自分たちで考える力が育ってきている幼児クラス(主に年中さんたちが多い時間帯でした)では、クラスで起きた問題をより楽しく解決するアプローチを自分たちで考える機会をつくりました。

もちろんこれが「正解」ということなどありませんが、〝あいだ〟を意識することで、頭ごなしに注意するような関わりを越えて、お互いに心震わせながらより良い〝いま、ここ〟を共創造できる活動が展開するのではないかと思います。これからも〝あいだ〟を共に創ることを意識しながら子どもたちとの日々を紡いでいきたいです✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?