#アート

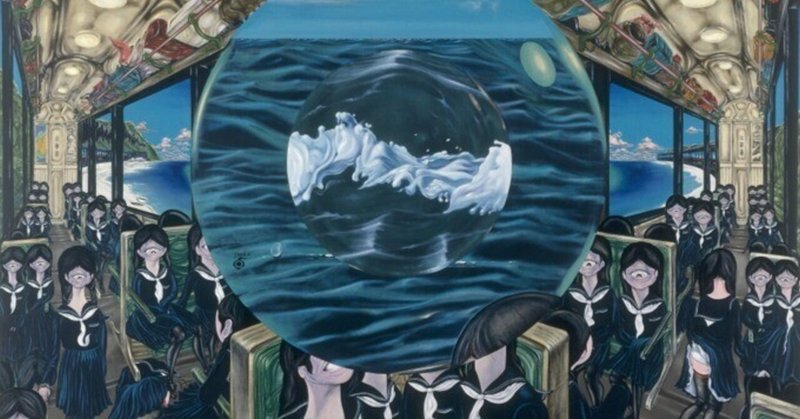

雑考・日記・メモ「真善美のメタメタとしての中村宏イズム」

雑考・日記・メモ「真善美のメタメタとしての中村宏イズム」

芸術は、真善美を志向するアート(技術)である、と言う通念にはさほど魅力を感じない。そして、しかし芸術は、偽悪醜をして真善美に抗するものであるべきだという(カミュ的な)、メタ真善美観にも、どうも私は飽き足らない。芸術が、真善美と偽悪醜に「別たれた事自体」に関心を集約させるスタンスである事こそが、私にとっての尤もな関心ごとである・・・のならば

哲学・日記・メモ「アートや哲学は教育に導入できるのか」

アートや哲学は教育に導入できるのか

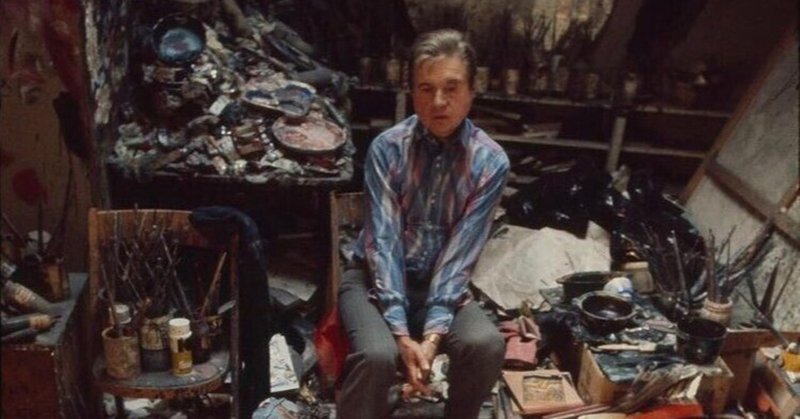

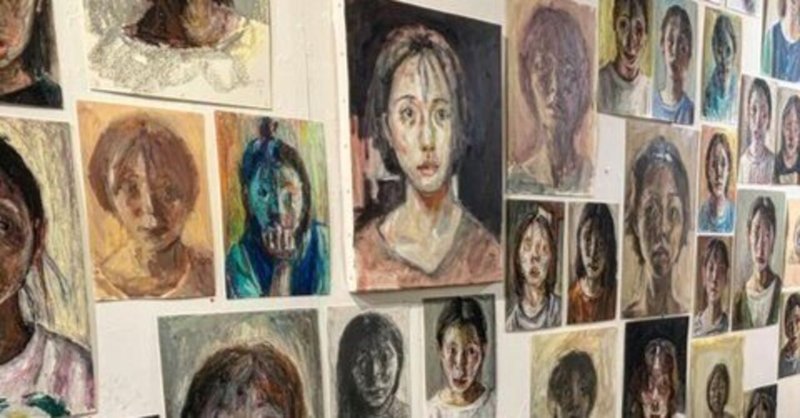

アートとは、目の前の「もの」に憑かれながらに「何ものかを成す」技術だ。絵なんて描きたくない。でも描かずにはいられない。制作なんて楽しくはないのに止める事が出来ない・・・そのように「もの」に憑かれながらも、「我を失わずに何ものかを成す技術」がアートなのだとしたら、アートとは決して楽しいものではないのだろう。

哲学も同じかもしれない。

哲学をせずにはいられない

哲学・日記・メモ「口笛を吹く」

「口笛を吹く」

時たまに口笛を吹きたくなる。

そんな時は不思議と必ず、車を運転している時なのである。

それは何故だろうと思う。

それは車内に私一人、しかいないからではないか?

誰にも「聞かれない」からである。

しかし本当にそうだろうか。

誰にも聞かれたくなかったら山の中や河川敷でもいいのではないか。

でも口笛を吹くために山に入ったり河川敷に赴くのは面倒だ。何故ならば口笛を吹きたくなる時は、突然に

哲学・日記・メモ「音楽的ではない絵画の事」

音楽的ではない絵画の事

カンディンスキーの絵画は絵画の体裁をした音楽だ。

それは具体的なのチーフを排して、非具体的なリズムを本質として志向している。

だからカンディンスキーの絵画は音楽なのだ。

対して本質を志向しない絵画と言うものもある。

岡本太郎は「芸術はいやったらしくなければならない」とか何とかいったが、そのような絵画こそが絵画なのだと、私も思う(しかし私は岡本太郎は好きではない)。

太郎

哲学・日記・メモ「オルタナティブである、という事」

オルタナティブである、という事

オルタナティブである、という事は、それはあくまで「オルタナティブであろうとする姿勢」なのだろう。それが単純にメインストリームを目指すものならば、もはやそれはオルタナティブであることを認めないだろうし、だからそれが実現したら、それまでメインストリームであったものがオルタナティブになるだけだろうから、それは革命みたいなものであろう。

だからメインストリームとオルタナテ

雑考・日記・メモ「シュルレアリスムとダジャレ」

メモの前のメモメモ。

ちょっと思った。

ダジャレって下らないと言えばそれまでだけれども、発想の飛躍として捉えれば素晴らしいものがある。飛躍の無い、お決まりの手続きを効率よく処理する才能もまたとても素晴らしいが、それとは異なった素晴らしさがある。それはシュルレアリスムのデペイズマン技法にも通じるものであり、ロートレアモンの「ミシンと蝙蝠傘との解剖台の上での偶然の出会い」でもあると言ったら、ちょっと良