#雑考

哲学・日記・メモ「老人とこども」

「老人」と「こども」

「老人」は高齢者ではない。

「老人」は必ずどこかに障害を抱えている、という意味では障害者であるが、障害を必然として受け入れる事によって障害者ではない。

また「老人」は生の中のみに生きるのではなく、死と共に、そこに近しく在るという意味で「こども」である。

そして「老人」は、独りであると同時に、これまで出逢った総ての人々として多である(※)。

つまり「老人」は人であり人間てあり

雑考・日記・メモ「トレイルランニングの事」

トレイルランニングの事

トレイルランニングの事登山やハイキングは自然との共生と言う調和の実践である、と考えています。そしてそれはアンビキュアスな共生であると。

対してトレイルランニングはどんなに弁明しようと共生や調和などではなくて、自然の破壊でしかない。しかしそれは、それでも自然との融和を志向してもいる。だからそれは、自然と親しみつつ自然に反し自然を破壊するという、アンビバレンツな在り方である

哲学・日記・メモ「自分の世界を持つとは一体どう言う事か?」

「自分の世界を持つとは一体どう言う事か?」

「宮澤賢治の思想」が好きだからと言って「宮沢賢治の世界」が好きだとは限らないし、逆もまた同じである。

「宮澤賢治の世界」が好きだからと言って、賢治のように、しかし「賢治とは違う自分の世界を持つ事」に注力する者は少ないし、逆もまた同じである。

「宮澤賢治の思想」は本質を抽象する事が出来るから、その終極「宮沢賢治」という名前は不要となるだろう。しかし「

哲学・日記・メモ「枠と総合性、そして絵画的なるもの」

「枠と総合性、そして絵画的なるもの」

教会において「建築」という「総合性」を保証していたのは壁であった。そして壁は「絵画」においては「枠」となった。

この「枠」を継承しているところが絵画がそもそも総合的であるという事であるだろうし、それは絵画は音楽のように本質的ではないという事でもある。だから真に画家が「絵画的なるもの」を志向するのならば、彼は世界の本質に背を向ける事で、新しい世界を総合的に創

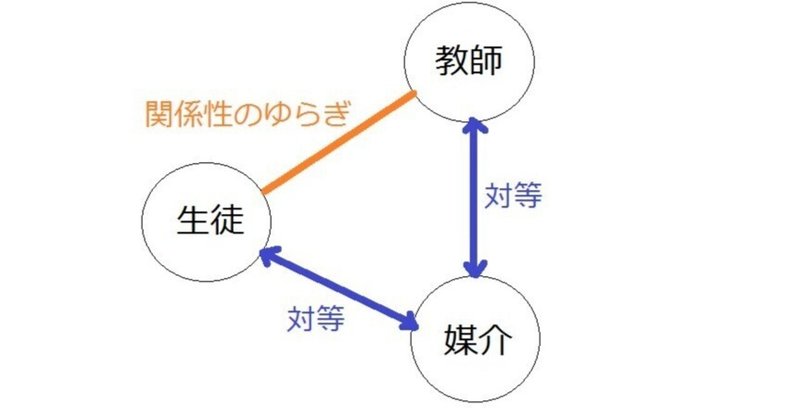

哲学・日記・メモ「等価交換の事」

等価交換の事

等価交換って本当に可能なのだろうか?

「等価」なら交換の必要すらないのでは?と思うから。

むしろ、「交換」はそもそも「等価」の関係に生じるのではなく、優劣や不公平の最中に生じるものなのだ、と言う方が腑に落ちる。

強いて言えば、その隠蔽か「等価」を語らせているのだとしたら、つまり貨幣の等価性とは「そういうもの」なのだろう。

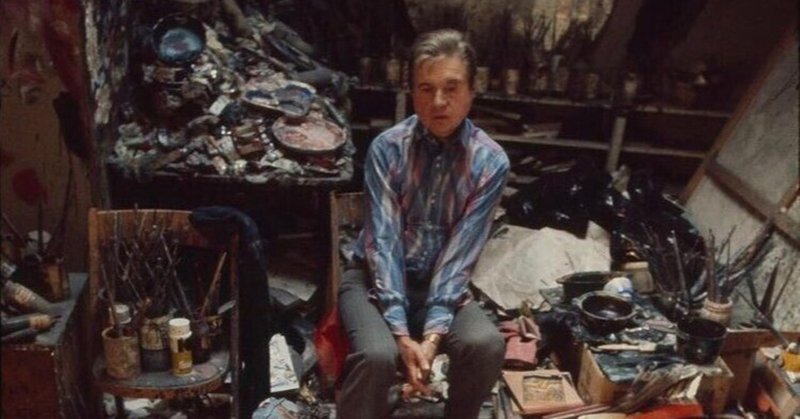

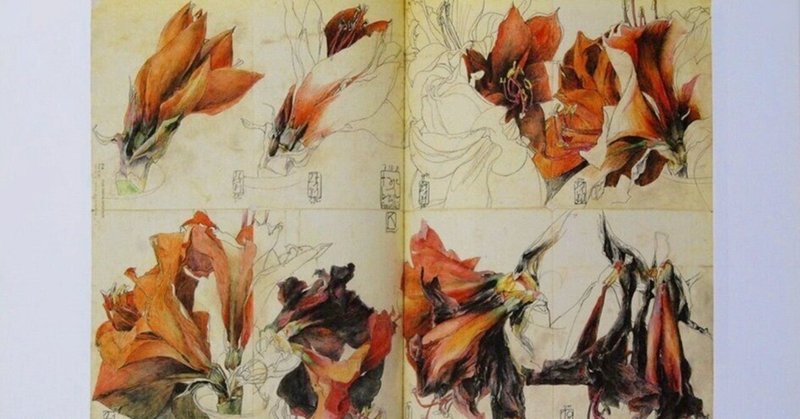

雑考・日記・メモ「Horst Jansen の事」

Horst Jansen の事

ドライフラワーの魅力が解るなら Jansen の絵も解るかも。生でないものが生と等価に混在している、それは、死との共存を良識的な調和(あるいは弁証法的綜合)に求めずに、どこまでもせめぎ合う際どい対立で顕している。

Jansen の絵を見るとき、その変態性だけを見るのでは、絵を見損なっている。