- 運営しているクリエイター

2021年12月の記事一覧

続 棚卸から未来志向に変える。大人のレジュメ添削

社会人経験が15年、20年と長くなってくると、レジュメ作成にも工夫が必要です。前回のコラムの続編をお送りします。

自分軸と企業軸転職や再就職の場合は、何ができるか、何がやりたいのかという自分軸と、どのように貢献できるかという企業軸でレジュメを作りこむ必要があります。応募する企業の経営戦略や、応募する職種の発展性等を考える必要があるということです。

新卒や際に新卒時の転職・再就職とは異なり、社会

フリーランスと、発注企業の新しい関係

フリーランス白書によると、近年の社会情勢によってフリーランスの55%が減収になっています。実際に、キャリア相談においても、海外向けの仕事やリアルイベントの仕事が中断になったなどのご相談を頻繁にお聞きしました。また、会社員のリモートワーク浸透や副業解禁によって、「働く時間や場所の制約がない」「複数の業務に従事できる」ことは、フリーランスだけの特権ではなくなりつつあります。新しい時代において、フリーラ

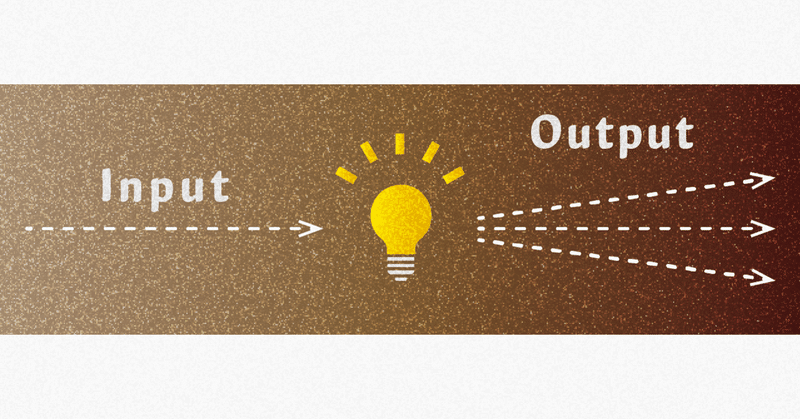

もっとみる行動の蓄積と、資産枯渇の関係

数年前、「一日1時間でも続けると、積み上げると大きくなる」という話になるほどと思ったことがありました。例えば、学びたいことがある場合に、一日1時間ずつ続けていれば、1週間で7時間確保できることとなり、確実に学びが知識となっていくということです。

また「毎日考える時間を確保しておく」という話にも影響されて、スケジュールに“考える時間”を入れるようにしていたこともあります。

やらなくてはいけないこ