「自分で決めていく」 と決めていること

こんにちは。

今日は、大事にしている指針のひとつである

「自分で決めていく」

ことを決めたときの体験について書きます。

他でプロフィール記事を書いていて、この体験の思い入れが強すぎるというか、怨念が深すぎるため、切り離して別記事にしました。笑

よければお付き合いください☺︎

ひとと関わるときに

2020年、個人として動くパートが増えてから特に、ひととの関わりについて考えることが増えました。

お店で働いていても、自分はモノよりひとにフォーカスしていて、ラテでも料理でも、クオリティは重視しますが、

どこまでもモノの質を突き詰めていくというより、誰の何を叶えるためのものなのか、という視点がもともと強めだったんです。

対ひとの部分は、自分の中でとても比重がおおきいので、どうしても慎重になりますが、

これは相手がどうというよりは自分の問題で、どんな相手でも、いっしょに何かをやる、というときには どうしても考えすぎてしまいます。

考えすぎの自覚もしっかりあって、苦笑しつつもここに関しては、「考えが足りないよりは良い」とおもっていて、

人間相手のやりとりは、蓋を開けてみれば考えている以上にシンプルなところもありますが、

関係性のまだない相手とは慎重になるべきことも多く、そういうときに大事なのは、自分のスタンスを「ちゃんと伝えていく」ということかなとおもっています。

それは同時に、相手のスタンスも尊重します、と伝えることになるとおもっていて、合意までを丁寧にすることを心がけています。

そして、今回の記事はこのまま、自分がコーチングをやっている理由、コーチング的な関わりかたを推進したい理由にもなるのかな、と感じています。

個人的な体験ではありますが、

このときの学びが今の自分のバックボーンになっている、とおもうことが最近とても多くて、

いろいろ先が見えないなかで、改めて「自己決定」の重要さを感じているからかもしれません。

インパクトの強さで決まるもの

「これからはどんなことも ちゃんと自分で考えて、自分で決めよう。」

はっきりと自分の心にこれを刻んだ経験があります。

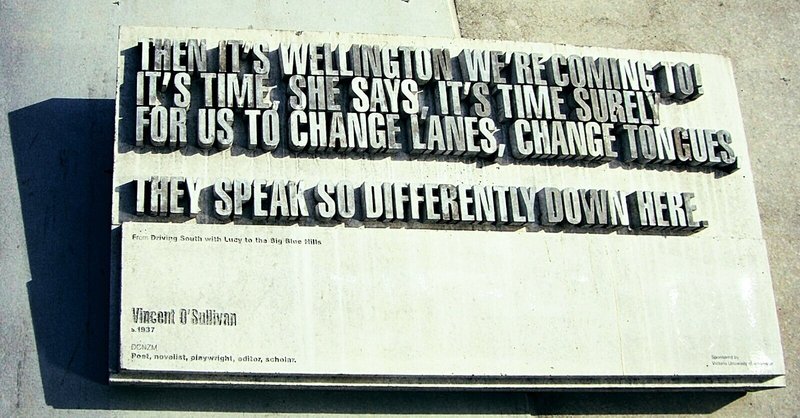

場所は南半球ニュージーランドの片田舎でした。

当時22歳で1年間、ワーキングホリデーに行っていたのですが、同じようにワーホリで来ていたドイツ人2人と、台湾人の子と話していたんです。

「どういう理由で来て、今何をしていて、帰国後なにをするのか。」

そういう話になるのはいつものことですが、このときは自分以外の3人が、すごく堂々と、自分の考えを自分の言葉で語っていたんですね。

これからやっていきたいことがあって、それがちゃんと社会と紐づいていて、3人とも自分なりの感覚や感情を軸に考えることが当たり前のような話しかたをしていました。

それにすごく驚いて、

自分って何もないな、と痛感したんです。

先に引用しますが、

「信念を持つ」には、自分の人生の中で、何か強烈に印象に残る出来事(体験)が必要なのです。

この出来事は、成功体験・失敗体験など、ご自分にとってプラスか?マイナスなのか?は、あまり関係がないようです。

重要なのは、その出来事を通じて受けた強烈な印象、つまりインパクトの強さなのです。

このインパクトが強ければ強いほど、その体験を通じて得られた「学び」や「教訓」「考え方」は、自分の奥深くに浸透し、それを元に、「固く信じて疑わない心」である「信念」が形成され、「行動の基礎となる態度」にぶれがなく、一貫性を持たせる事になります。

「信念」という言葉を調べると、こんな記述がでてきます。

このときの、「あなたはどうするの?」に答えることができなかった体験が自分にはこれだったんだとおもいます。

過去はデフォルメされるから、

もしかしたら、たまたま彼らが主体性のつよい人だったのかもしれないし、傍からみたら、そこまで差がなかったかもしれません。

ドイツ語は英語との言語間距離が近いし、日本人以外のアジア人も、多少間違えても臆せず話すので、それで伝わる部分が多かったりもする。

でもそういうことではない。言語の問題じゃなかったんですね。

英語が話せるかどうか、ではない。

そもそも答えを持っていないんです。

それまで大して考えてきていないのだから当たり前だし、考えるきっかけや土壌となる「体験」が圧倒的に足りていないのだから、これもまた当然だと今はわかりますが、

自分は《話せること》を持っていない、という事実を目の当たりにして、

”痛感”って、痛いって書くの すごい的を得てるなって冷静におもいました。

痛みに近い衝撃というか。

みんな同じくらいの歳で、つまり、生きてきた時間はあまり変わらない。

では、なにが違うのか?

3人と別れてからもずっと考え続けて、何週間か経ってから、自分というものを起点にして選んできた経験の差なんだ、と気がつきました。

《自分で決めてきた経験の差》なんだ、と。

その人の中に入って、ただ組み立て直されて出てきたような言葉ではなくて、その人に入ったものをもとにして、その人自身が作り出したものという感じがすごくした。

ここまで自分のことを確信をもって話せるのは、「既にしっかり考えたことがあること」を話しているからじゃないか、と。

彼らはこれまでも、自分の意志で決めることをやってきているから、その基礎があるんだ、と感じました。そこがぜんぜん違っている。

普通に聞こえるけど、自分のなかでは大発見で、というのは

「私はこうします」

と言えることがどれだけ大事かというのは、それまで何ヶ月か現地で過ごして感じていたんです。

ひとりで外国にいるときには、拙くても、「こうする、こうするつもりでいる」ということを何かしら答えないといけない状況が多いためですね。

そしてその表明をするには、やっぱりまず意志が必要で、それは、決定をするから意志になるわけです。(そこまではただの「願望」ですよね)

寝ても覚めても「あなたはどうする?」ということを聞かれるので、何かを答えるために決める、決めるために考える、というのを繰り返していて、その意思決定のレベルと頻度は、それまでの自分の日本での生活にはあまりないものでした。

欧米の人たちは、そういう文化でそういう教育を受けているので、それはそうなる。

対して、自分たちはそうではないから、そうならない。

ここは疑問がなく理解できたのだけど、理解と同時に

ものすごいビハインドを感じました。

あっちがスタンダードで、自分が遅れている、って感じたんですよね。

その「遅さ」の正体は成熟度の違いで、それが感覚としてわかった、という感じ。

瞬間的に、やば!って思うことはいまも全然ありますが、このときほど深く、本当にまずいと思ったことはないです。なにか核となる部分が抜け落ちていることに気がついたというか。

自分の基準は もしかしたら恐ろしく見当違いなのかも、そもそも決める軸となるものが根本から違っているかも、という危機感ですが、それに対し具体的な策を持っていないわけですから。

どんな状況でもそうかもしれませんが、

「そういう環境だったから(そうなったのは)仕方ない」と言うのは簡単だけど、

どんな経緯であれ、その行動(あるいは行動しなかったこと)の結果が降りかかってくる先は自分であり、その人生であり、生活なのだと、体験から理解したんです。

だとすると「そういう文化だから、教育だから(仕方ない)」では採算があわなくなってくる。

(考えずにしてきたことに払う犠牲が大きすぎるという意味で)

持つべき疑問を捨てずにいること

なんだかよくわからないけど、とにかくもうこんな思いはしたくないし、そのためには ”自分が”変わる必要がありそう。

で、何とかできそうなのは、いまより後のことだけっぽい。

今は笑えますが、当時は本当に《その差》が大きすぎて、それが恐すぎて、その程度の整理までしかできなかったんですね。

恥ずかしいのと情けないのと、どうしていいかわからないのと、訊ねるひとも先もないのと、全部がいっしょにやってきて、本当に何していいかわかんなかったですね。笑

ひとつだけあったのは、

「もう、ぜったい鵜呑みにするのやめよう」って気持ちだけでした。

というのは、

どうして全員同じことを求められるんだろう?

それって誰にとっていいことなんだろう?

それまでだって、そんなふうに疑問に感じていたことは多かったんです。むしろ。

でもそれは《決定事項》で切り込めないことだと思い込んでいた。

見えている選択肢をそれしかない、と信じてしまえるほどの情報の少なさ、周囲の人間関係でのロールモデルやサンプルの少なさから、疑問を持ち続けることができなかったのもあると思います。

でも納得はしていないから、しぶしぶ従うようなことも、なかったわけじゃない。

だから、そこに直面したことで、あの疑問のほうが、【本当は】正しかったんじゃないか、と感じたんですよね。

持つべき疑問を持てていたのに、周りのいう「そういうものだから」を聞き入れた意思決定をして、なのに、それを自分の選択だと思い込んでいて。

そもそも自分に非はない、と言い切れたらそんなにショックは受けないわけで、いまそれを持っていないのは、自分がするべき選択を明け渡し続けてきたからなのかも、という事実がわかったから、

「あ、これは自分の fault だ」と。

一本につながる感じがあった。

それでも、この体験は絶望ではあるのだけど、同時に希望でもありました。

それは、覆ってほしかったことが、目の前で覆ったから。

疑問や違和感をないことにしてうまくやることでなく、自己決定からの経験が生む意思や意見があり、それを言語化して人に伝えることができる、そこまでできて初めて大人なんだな、という感じで。

1周まわって、「やっぱりこっちでいこう」という方向が決まったんです。

それが「やっぱり自分で決めていっていいんだ」という実感になり「それには自分の考えが必要」だから、まずそれを作れるように、とにかくいろいろ経験をしよう、と。

意思を決定するときには、過去の体験、あるいはそこから得た学びや感情の経験に問い合わせているので、そのベースとなる体験の圧倒的な足りなさをまずはなんとかしないとダメ、と(感覚として)わかって、

「自分に必要なのはこれまでしてきていない多様な体験」

という結論になりました。

諦めと挑戦の関係

必要なことがわかることでDirectionが決まりました。

そこがどんなに絶望みたいな色をしていても、ひとつでもとれる行動があることは希望で、次の一歩が踏めます。

さらにこのときは、どうせ何もない自分なんだし、

という諦めが先にあったことで、行動が促進されました。

それが、もしかしたら初めてかもしれない「自分の」意思決定だったんですよね。

諦めと挑戦って、対義語感がありますが、

私の場合は、「最初から上手くいくわけない」とか「やってみてダメならしょうがない」って諦めちゃうことで挑戦してきたことが多いので、むしろそこはセットだとおもっています。

そこからは、

できるだけそれまでの基準が壊されるようなものを選んで、いろいろな経験をしに行き、疑問や違和感をなかったことにしない練習をつづけました。

するとちゃんと効果があって、当時は、拠点を転々としていたのも良くて、たとえば、生活の荷物一式を背負って移動するという日々は、紙1枚でも荷物を減らしたいと心からおもうものですが、

いる、いらない → 本当にいる、本当はいらない、それはなぜか

というように本質的な問いに変化していくんです。

そういうひとつひとつのなんとなく選んでいたことを、「ちゃんと選ぶ」ことをとおして、いろんなことを理解していったなとおもうし、小さいことをやっていくうちに、

次はどこで何をするか、誰の話にのってどんな経験をするか、という大きめのことも決めていけるようになりました。

ひとに誘われて活動圏を広げていくことで、視野が広くなったり、幅広い文化に触れて、より違うものの中から比較対象ができていったのが何より喜ぶべきことでした。

サンプル採取の対象の文化圏がバラバラだからこそ、抽出した共通点は普遍性があって、すごくおもしろかったし、国や地域を問わず大事なのはたぶんこういうこと、という理解が、いろんな細かいことのハードルを下げてくれたとおもいます。

今でもフットワークが軽かったり、簡単には諦めなかったり、だれかの変化や挑戦を応援したりできるのは、この価値をむちゃくちゃ実感して、今も信じているからだとおもいます。

トライして確かめることの価値の高さと、

自分で決めたことをやってみることがもたらす効果をこの時期に体感していたから。

それを大事だとおもうことが、 大事。

なんとなく《疑問を持つのを面倒だと感じるようになることが、大人》みたいな風潮もありますけど、それは突っ込まれるのが面倒なひとたちが作り出したもので、

実際には疑問を持ち続けるのはいくつになってもたのしいとおもいます。

「なんで?」

っていうのは好奇心でも違和感でもあるすごく優れた感覚ですが、

それをどこに感じるかが大事で、ここがみんなちがうからおもしろいし、いっしょに何かをすることができる。

いま、自分の周りにいるのは主体的なひとが多いですが、

この文脈でいうなら、《自分で決めている人》で

みんな自分のやっていること、やっていきたいことが何であれ、楽しそうに話すし、おもしろがって聞いてくれます。

これがあったらおもしろくない?

というものを、自分を通して社会に出してみる、ということを楽しんでいるし、そういうことを大事だとおもうことが大事だって知っている。

おもしろくない?

の種はやっぱり疑問で、「そういうとこが気になるってひとに初めて会いましたわ」みたいなマニアックなひともいる。

誰でも、どんな立場でも、そういう疑問をもとにした勝手な自由研究をやっていってよくて、

自分の生活も大事にしながら、あたらしいことや、なにか役に立てること、ただただおもしろいこと、そういう《なにかいいこと》を探していくのは本当にたのしい作業だとおもうんです。

ゼロか100みたいな取り組みかたしか選べないわけではないし、そんなものは誰も望んでいないわけで、そこのバランスがとれているひとこそ魅力的だし、成熟度が高いなぁと感じます。

体験をして、考えたり試したりして決めた「自分はこうします」があるから、そこと社会とか、世界とか、周りとかとのやりとりが上手にできるんですよね。

そのひとが、本人を活かすためのサポートを。

そういうひとが増えるといいなとおもうから、

課題の解決でなく、それらに取り組む《ひと》自身を支援するというコーチングという仕事を選んでいるし、

他の仕事をするときも個別対応がベースにあるのはそこで、

【それぞれが選んだこと】を実現したり、高めたりすることを応援したい、支えたい、と考えています。

「あることになっているけど使えない選択肢」ではなく、「実際に手に取ろうとおもえる選択肢」が増えることが大事で、

自分で納得して選ぶとか、本人が見えていない可能性をいっしょに探るとか、ひとりでは考えるのが難しい課題にいっしょに取り組むとか、

どこまでもそのひとが主軸で、状況に対しそのひとがよりよい選択をするのを助けることができるのが、コーチングの良さだとおもいます。

選択肢が増えて可能性が広がると、より自分に合ったものや、関心度の高いものと出会いやすくなるとおもうんです。

自分に合ったものを選べるとひとはもっとイキイキとするし、これは誰より自分自身が実感してきた。

その価値を信じ切っている、という意味で、これはコーチとして大事な価値観なのかな、と。

今回お話した体験も含めてたくさん失敗してきたけど、だからといって、「ないほうがよかった経験」って本当になくて、

(あるかもしれないけど思い出せない)

何もしていない時期もたくさんあったから、少しくらいひとと違ってても問題ないというか、大事なのはそこじゃない、とわかった。

情けなかったり恥ずかしかったりする自分を目の当たりにする瞬間と、その後の数日、数週間は本当につらいけど

絶望が希望になったあとで拓けてきたいろんな選択肢が、自分をすくうことになって、活かすことになったわけですから。

今日は、自分を構成する大事な要素である《自己決定》の考えかたをゲットした体験について書きました。あれがなかったらどうなってたんだろ、ってたまに考えます。

読んでいただきありがとうございます。

いろんなひとと関わる機会が増えたからこそ、

知ったり、知ってもらったりするやりとりも楽しみながら、いい関係をつくりたいと考えています。

お互い自分のペースでたのしんでいるからこそ応援しあえるようなそんな関わりのなかで協働したり、結果、共創が可能になったりするのはほんとうにたのしいし、いいものができるんじゃないか。

そんなふうに楽しめるようになった自分を、あの絶望の翌日にカフェでクラムチャウダーをすすっていた自分に見せてあげたいなーとおもいます。笑

フリーのコーチ、バリスタ、COOKをしています。

お仕事に関するお問い合わせはこちらに。

chieoikawa5@gmail.com

よろしくお願いいたします☺︎

いただいたサポートは、新しい体験をしたり、応援したい方のサポートに使いたいと考えています☺︎普段の活動はこちらです💁 https://www.instagram.com/changeisgoodccc/