#西野亮廣エンタメ研究所

自信よりも大事なもの

責任者というか人もまとめるような役割を担っている際に「自信」という言葉が使われる。この「自信」というのが結構な諸刃の剣で自分自身を立てなくするような殺傷能力を持ってしまうことがある。

自信というのは責任感とか使命感とかマストとかやらなきゃいけないとかついつい重くなってしまいがちなものとリンクしてしまう。

実際に責任者という立場であればそこは付帯業務としてリンクするものだ。

目的が曖昧であったり

終わらせるということ

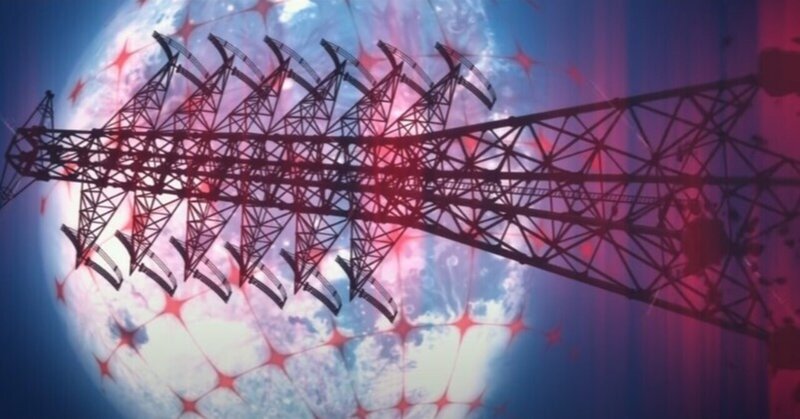

先日、厄払いに行ったがそれ以上にシン・エヴァンゲリオン劇場版を見てからなんだか調子がいい。よく「エヴァの呪縛」と言われるがまさにそこから解き放たれたという感覚なんだろう。

あらためてエヴァのパンフレットを見ていて、キャストやスタッフ、おそらく庵野監督自身すら「終わり」を想像できていなかったんだと思った。

まだ形になっていない庵野監督の頭の中にあるぼんやりとしたイメージの具現化が今回の全てだった

シン・エヴァンゲリオン劇場版 :||を見た僕の頭のスピンオフ部分(ネタバレあり)

続ける方がいい。

終わらせる方がいい。

そこに答えはないと思う。

庵野秀明は終わらせることを選んだ。

そしてこの長い物語を完結させた。

終わらせることでしか進むことができない、そう判断したのだと思う。

「終わらせながら進む」

この思想が今回のシン・エヴァの進行そのものとなっていた。

何かを犠牲にすることで次の展開に進む。

また何かを犠牲にすることでその次に進む。

結局それなくしては何も進まな

それぞれのエヴァンゲリオン

遅ればせながら「シン・エヴァンゲリオン劇場版:ll」を見てきた。

細かい考察をするつもりはないけれど、初見の感想をあまり考えずに書くのでネタバレは普通にあると予想されるのでご理解よろしくお願いします。

まず散々言い尽くされていると思うけれど「:ll」が最初に気になった。

音楽記号で繰り返しを意味するものだというのは理解できるけど庵野監督がどういう意図でこの記号を使用したのか細かいところはわから

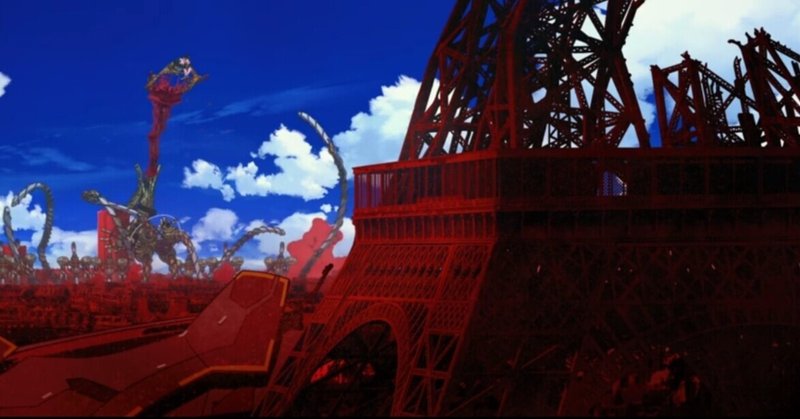

あ、エッフェル塔が・・・;

まだ「シン・エヴァンゲリオン劇場版:||」を見ていない。

近所の映画館でも朝は8時台から上映が開始されている。

2時間半はたしかに長い。

他に予定がある日に「エヴァ見に行こ!」とはならない。

時間が長いというだけではなく、きっちり余韻に浸りたい。

岡田さんの解説を聞いていてどうやら安心して見れそうな気がしているので急いで見に行く必要もないかなと思っている。

岡田さんはネタバレなしのところで

光が届かない水の底のような世界

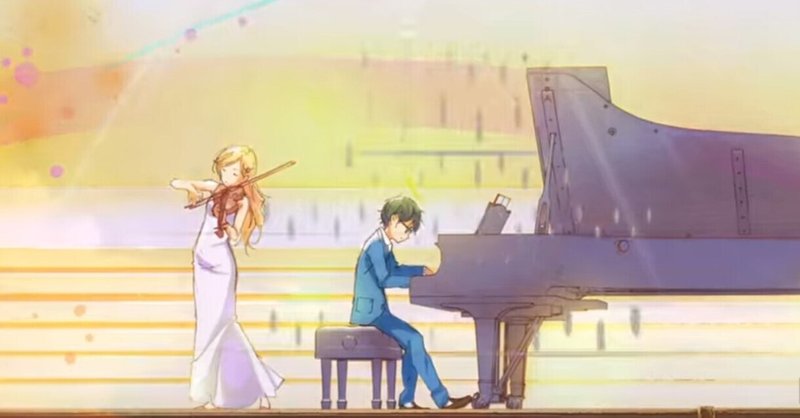

「四月は君の嘘」の主人公有馬公生という少年は、ピアノ奏者だが演奏に集中すると自分の奏でる音が聞こえなくなる。

それはあたかも水の底に沈められて周りの音を聞き取ることができないような状態だという表現が作品中でされている。

友人たちと夜の学校のプールに忍び込んで花火をしているうちに誤ってプールに落下し溺れそうになる公生はプールの底に沈みながら水面に差す月の光に気づく。

演奏中に音が聞こえなくなる

「めんどくさい」がなくなる本

TSUTAYAで見かけて珍しく買ってみた。

冒頭の漫画でのカット

この状態に心当たりがあって(笑)

ゴミを散らかしているわけではなくまとめてはいるし、口もくくっていたりするんだけれどゴミ捨て場に持って行っていない状態。毎日やっていることに収拾がつかなくなってくるとこういう状態になりやすい、と自分なりに分析している。

著書の中に色々と書いてあるが、内容を超簡単にまとめてしまうと

考えずに感

失敗した時に恐怖心を植え付けないために

アニメの宇宙兄弟では終盤、ヒビトが付きミッションでの船外活動中に事故ったことが原因でパニック障害を患ってしまい、これのリハビリのためにロシアに行くというエピソードがある。

ここでロシアの宇宙飛行士イヴァン・トルストイの世話になるのだが事故後のNASAの対応をイヴァンがヒビトに尋ねるシーンがある。

「事故のあと、最初に船外活動をしたのはいつだ?」

事故に遭ったのちヒビトは大事を取って船外活動を

縦と横がしっかり設計されている「えんとつ町のプペル」

12月に公開になって以来話題に事欠かない「映画 えんとつ町のプペル」。

なんだかんだ言ってこの映画はベースがしっかりとしている。

だからこそのヒットであって単に信者の努力の賜物というわけではない。

よく西野さんが前提として圧倒的なクオリティが必要、という話をされるがそれ自体が疑いようのない事実であり、客観的に見ても「映画 えんとつ町のプペル」はそれを満たしていると言っていい。

ストーリーを組み