#読書感想文

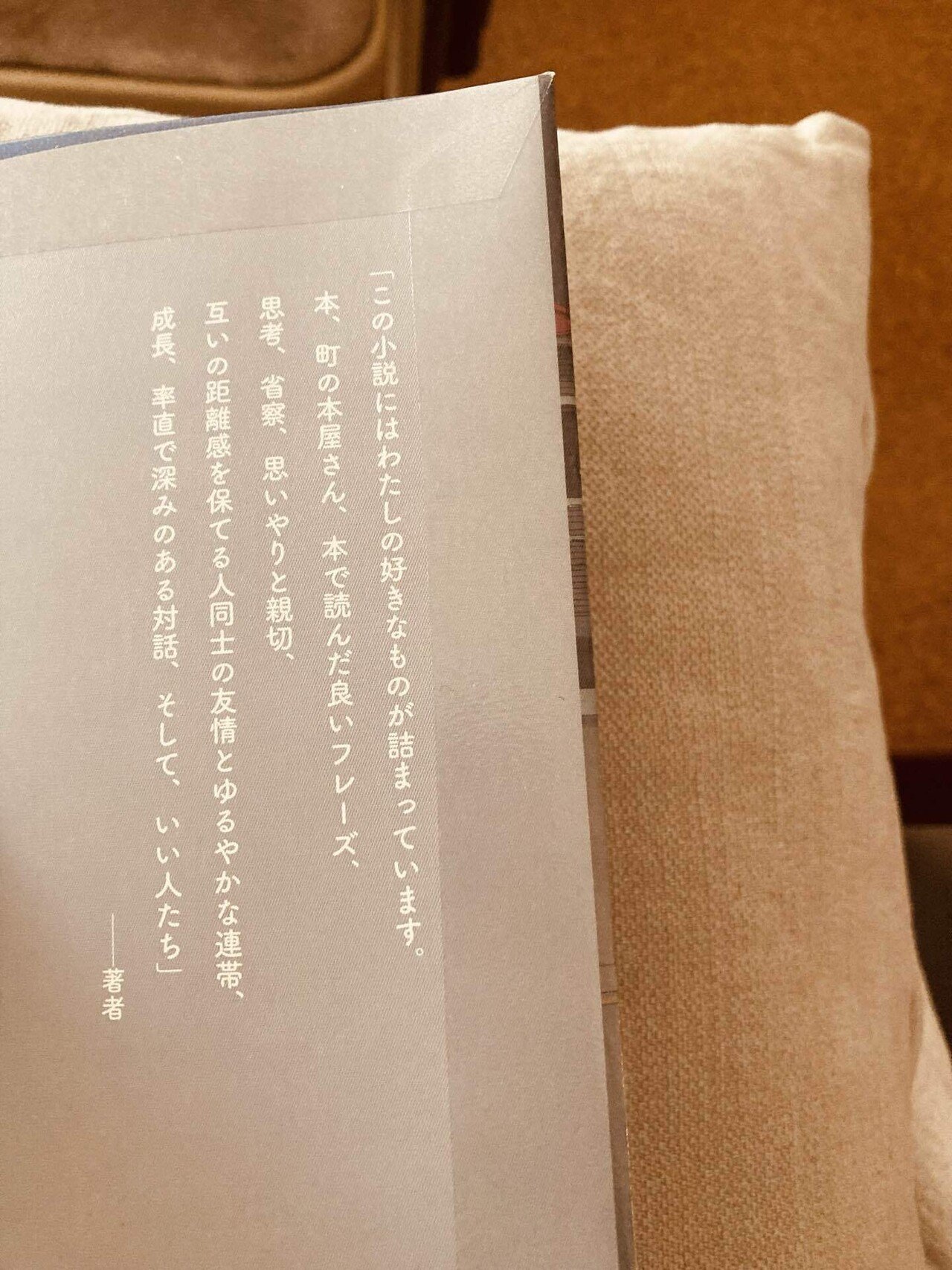

42冊目「ようこそ、ヒュナム洞書店へ」ファン・ボルム📖韓国の文学文章を読むと内省的になる態度を美徳とするようなどことなくの静けさが漂いそれと同時に距離感をたもった他者との間の情を感じる。仕事やこれからの生き方やに悩む人へひとときの休息にもなる物語。今年読んだ本で最もお気に入りに!

39冊目「おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門 暮らしとメディアのモヤモヤ「言語化」通信」清田隆之📖社会の上でふと感じるモヤモヤは地続きに繋がっていてこのモヤモヤに無関係な問題なんてないのかもしれない。清田さん自身のエピソードを打ち明けてくれた語りに好感と共感を持ちました!

28冊目「コーヒーのあわからうまれたこねこ」📖猫本を色々読んでいます。全編刺繍で刺した絵本。コーヒーのあわからうまれたこねこ、さすらい、自分なりのしあわせを探しにゆく。猫たちのしあわせはなんだかんだで人間の膝の上!?コーヒーを放っておいたらこねこが産まれていたらたしかに楽しい!