- 運営しているクリエイター

2024年2月の記事一覧

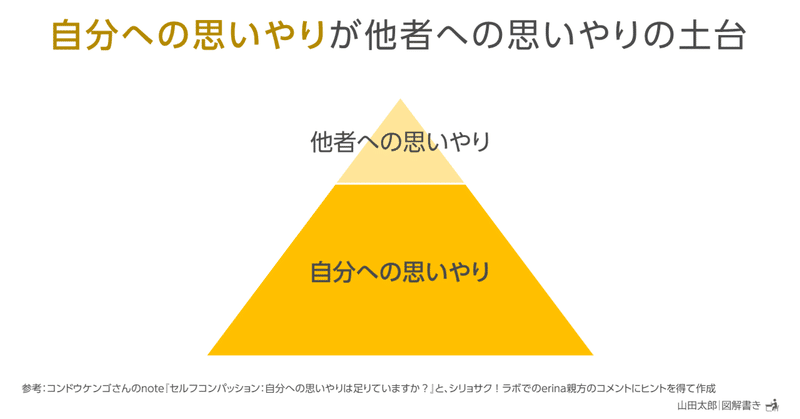

【図解2007】「自分への思いやり」が他者への思いやりの土台

【ピラミッド型】他者を思いやるのはすばらしいことだが、それを無理なく続けるには自分自身の心と体が安定していることが必要。

そして、自分自身の安定には自分への思いやりが不可欠。

自分への思いやりが、他者への思いやりの土台になる。

2/19に投稿した「『大切な人と同じように』自分を思いやる」図解をきっかけに生まれた図解です。

この図解noteをある知人が読んでくれ、下のような感謝のコメントをく

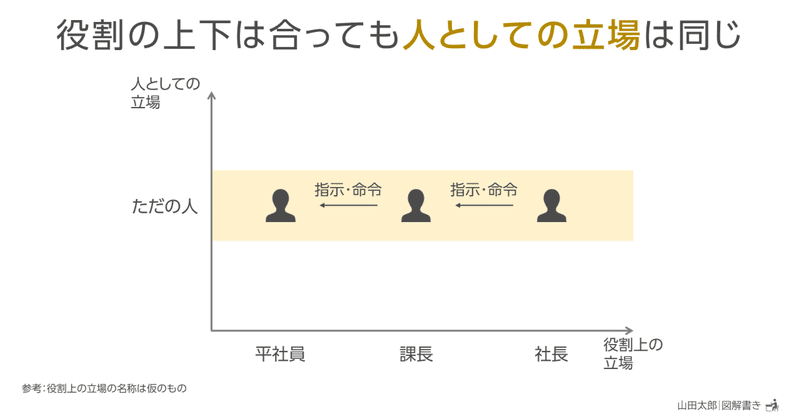

【図解1993】役割の上下は合っても「人としての立場」は同じ

【グラフ型】仕事などで、社長、課長、平社員など役割上の立場の上下があっても、人としての立場はみな同じ「ただの人」。

仕事などを円滑に進めるためにも役割上の立場は尊重した方がよい。

しかし、相手の役割上の立場が自分より下だから人としてあなどっていいわけではないし、逆に相手の役割が上でも自分が過剰にへりくだる必要もない。

役割の上下は合っても「人としての立場」はみな同じ。

役割上の立場と人として