深層の「心」をチューニングして、コトバ(意味)のはじまりと共鳴する -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(64_『神話論理3 食卓作法の起源』-15)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第64回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第三部「カヌーに乗った月と太陽の旅」を読みます。

これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

この一連の試みは、レヴィ=ストロース氏による『神話論理』を、レヴィ=ストロース氏がはっきりと明示して書かれていないことまで好き勝手に「ああなんじゃないか」「こうなんじゃないか」と読み込んで楽しんでみようという酔狂な何かである。

読みを通じて「何か」を得ようとしたり作り上げようとしたりしているわけでもなく、「どこか」へ向かおうとしているわけでもない。

その、もっとずっと手前で、「何」とか「どこ」とか”言えるようになってくる”ときに生じていることを、その影を、その”生じていること”自体の痕跡である”ことば”の語と語のあわいに瞬間踊らせては、ハッと凝視せざるをえないような感覚をこの現世的な意識でもって味わう、というようなことを試している。

このような創造的超読が迷子にならないためのナビゲーターが下記の図である。

構造/タンポポの花、人間精神の構造

中沢新一氏は『構造の奥 レヴィ=ストロース論』で次のように書いている。

「第二次世界大戦中のマジノ線で歩哨に立っていた兵士レヴィ=ストロースは、塹壕の前に咲いていたタンポポを見て、人間精神の構造とタンポポの花の構造との間に共通しているものは何かと考えていた。」

ここで「構造」ということを、動的な過程としてまず読んでおこう。

タンポポの花は、蕾として現れ、咲き、そして枯れ、あとに見事な綿毛つきの種を実らせる。あの「花」の見事なパターンは人間的な時間が捉えたスナップショットである。

・・・ここでもし私がタンポポだったとすれば、はたして自分の「花」を「見たい」などと思うだろうか。

あれは虫たちに受粉を手伝わせるために祖先が作り上げた何かの残響であって、あればあるで構わないが、特になくてもよいというか、他で済むなら他でもよいというか。かといって厭離するほどのものでもなく。という具合に、澄み渡った意味で”どうということのないもの”に思えるのではないか。

ちょうど人間としてのわたしが、死者たちの叫びの残響そのものである言葉でもって「私」について語り始めざるを得ない、ということとよく似たような…。

わたしがタンポポだったら、花よりもむしろ、地中の根の方が虫や小動物のようなものに齧られないことの方に注意が向かうような気がする。あるいは根と茎のあわい、地下に降りていく根でもなく空へと伸びていく茎でもない、そのあいだの、かつて「種」だったところが、もう種ではなくなってしまったことへの違和感というか収まりのわるさのようなことが、気になって仕方がない、そういう植物として存在せざるを得ないような気がする。

・・いや、違うかもしれない。

なってみないとわからない。

いや、なってみてもよくわからないだろう。

この”よくわからなさ”こそ、それ以上ない宝なのである。

*

心、花、”存在が花する”

人間の精神・心もまた、同じようなことである。

心は動的な過程であり、それが束の間浮かび上がらせるパターンもまた、それ自体としての自性=本質=固まった一貫性のようなことはなく、あくまでも「動的な過程」の動き方が、たまたま言語的分節の網の目を振動させたところに浮かび上がっては消える何かである。

人間精神の構造とタンポポの花の構造に「共通」しているものといえば、それは”動的な過程”の動き方のもっとも基本的なアルゴリズムであろう。

ではこの、”動的な過程”のもっとも基本的なアルゴリズム"を、どのように説明できるのか??

「無理に説明せんでもええよ、感じとったらええねん」

という声が聞こえてくるようだが、コトバで畳み掛けてるのもまたおもしろい。なぜならコトバもまた、タンポポの花と「共通」の”動的な過程”のもっとも基本的なアルゴリズム"で形をなしているのであって、いうなれば両者はすでに共振状態というか、はじめから「もつれ」ている。

ことばの表面を剥がしてやれば、すぐにこのもつれ動く様をありありと観察することができるようにならないはずがない。そしてそれこそが、言葉を、死者たちの叫びの残響のような不気味な憑依状態から、「わたし」においてみずみずしく生まれる種たちへと再生させる秘儀なのである。

中心/周縁

の二極が効きすぎて心に響く場合があり、

そこは最初は大切なことであるが、ずっとそのままだと最後の障りになることもある。

まず「響いた」と思ったら、振動数を上げて共振状態を外していくこともまた。

樹上のカエルに捉えられ、樹下に閉じ込められる

『神話論理3 食卓作法の起源』p.156からの神話M149a「アレクナ カエル捕り」を見てみよう。

この神話は、老いて死ぬものとしての人間の起源神話である。

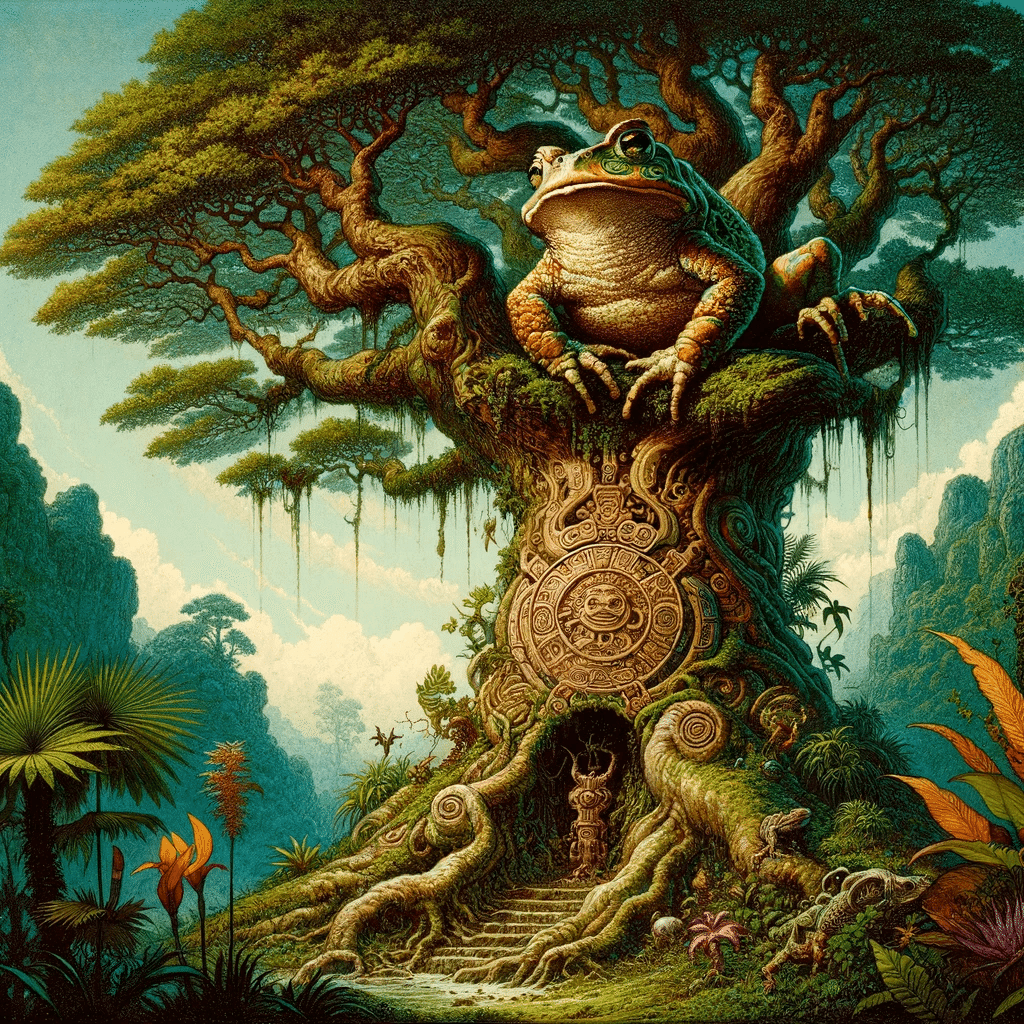

巨木の頂に住むヒキガエルがいた。

ある男が、このヒキガエルを捕まえることにした。

男はヒキガエルから脅かされたが、ひるむことなくいどみかかった。

そしてようやく男はヒキガエルを掴んだが、ヒキガエルは男を引っ張ったまま水に入り、泳ぎ続け、そして遠くの小さな島までたどり着くと、男をそこへ置き去りにした。

*

その島はとても小さく、一本の木が生えているだけだった。

木の上にはコンドルの巣があり、上がることができず、男は木の下にうずくまっていた。

上からコンドルの糞が降り注ぎ、男はたいへん不潔になった。

*

そこへ明けの明星が突然現れた。

男は、自分を天に連れて行って欲しいと明星に頼んだが、明星は男に「お前はかつて、太陽には捧げ物をしたのに、私にはしなかった」となじられ、放置された。

次に、月が現れ、男はまた同じように天に連れ出してくれるよう頼んだが、同じ理由で月もまた男を助けることを拒んだ。

(つづく)

まず前半をみてみよう。ヒキガエルが、巨木の頂上に住んでいる。

通常カエルといえば、水中や湿った土中に住んでいそうなものであるが、この神話的なヒキガエルは樹上の、それも一番天に近いところに住んでいる。

つまり

天 / 地(水界・地下界)

この経験的で感覚的な二項対立が、樹上のヒキガエルにおいて短絡している(二項の距離が限りなくゼロになって、二のまま一つに重なっている)のである。このカエルにおいて「地であるような、天であるような」天/地の二極の中間領域が区切り出される。

仮に、天/地という経験的にかっちりと分かれた二極を、上の図でいう二つの「Δ」に置くと、そのどちらでもあってどちらでもない「カエル」はβ領域がひらけていることをあらわしているといえよう。

*

ちなみに、ヒキガエルと天空を短絡するといえば、ちょうど下の子がお気に入りで読んでいる『火曜日のごちそうはヒキガエル』という童話を思い出す。

この童話では、ヒキガエルが空を飛ぶことになる。くわしくは文献を参照していただきたいが、天/地の分離と結合の脈動から、捕食者/獲物 という経験的な二項対立が大いに振動する様を楽しむことができる、とてもよい童話である。

*

カエルが捕まったのか、カエル取りが捕まったのか

この天/地を短絡したようなヒキガエルを、ある男が捕まえようとする。

ヒキガエルは男が近づかないように=分離するように脅すが、男は怯まず、いどみかかってくる=結合しようとする。そうして男はヒキガエルを掴むわけだが(結合)、どうやらヒキガエルの方が力が強かったらしく、そのまま泳ぐヒキガエルに連れて行かれる。

いったいどちらが捕まえる者で、どちらが捕まえられた者だか、よくわからなくなっている。どちらがどちらを捕まえたのか不可得!

これがとてもよい。

捕まえる方なのに、捕まった体になっている

捕まえられた者なのに、捕まえて攫っていく

???

この経験的二項対立のどちらだか不可得になっている(よくわからなくなっている)二にして一、ひとりと一匹は、結合したまま、巨木の上から小島の樹下へと移動する。

大木の樹上から小木の樹下へ、上下逆転

ここでヒキガエルは、男を小島の樹下に残して去っていく。

男は、ヒキガエルからは分離したものの、今度はそこから身動きができないほど狭い島=樹下に過度に結合される。

鳥のフンが落ちてくるのを避ける場所もない島とはどんな感じかといえば、伊豆諸島にある「そうふいわ」のような感じだろう。

*

もともと大木の「樹上」にいたのが、小島に生える小さな木の「樹下」に移動していることに注意してみよう。カエルが樹上にいたところから、男が樹下にいるところへと、分離したり結合したりしている二極は、当初のポジションからそれと対立するポジションへとずれていく。

カエル / 男

×

掴み/掴まれる

×

水平移動/垂直移動

×

樹上 / 樹下

というぐあいに、二項対立関係の対立関係が、ぞくぞくとツイストしながら、その項たちのポジションをずらしていく。

つまり端的に”逆になっている”のである。この逆になるというのが、Δ四項×β四項の上掲の曼荼羅を動的に動かすのである。

ここで「男は、さっさと手を離せばいいじゃないか」と思うが、離そうと思えばいつでも離せる手をわざわざ離さないのが神話的な”分離しながらの結合(分離と結合の分離と結合が不可得になっている)”である。

あちらで分離したと思えば、こちらで結合する。

第一の二項関係を大きく振り切って分離したかとおもえば、第二の二項対立においては過度に結合する。

天体との分離からの結合へ

困り果てた男は、天体に「天へと連れていって欲しい」と頼む。

まず金星に、次に月に。

地上世界で水平方向への移動ができなくなった男は、垂直方向への脱出へと、モードを切り替えたわけである。

天/地

×

垂直移動/水平移動

ところが、天界へ連れて行って、という依頼(天体と「結合」して、天へと去りたい)は、金星と月には聞き届けられない。そして三番目に現れた太陽によって、男は島から助け出される。

一でもなく、二でもなく。

三番目。

この時の太陽は、まだ太陽だとわからない姿で、カヌーにのって現れる。

そして三人目に太陽が現れた。

助けを求める男に対し、太陽は、男を自分のカヌーに乗せることに同意した。

カヌーには太陽とその娘たちがのっていた。

太陽は娘たちに命じて汚れてしまった男の体を洗わせた。

男がすっかり美しくなったのをみて、太陽は、自分の娘の一人と結婚するよう、男に申し出た。

男は気をよくして、寒いのでまずは暖まりたい、太陽を呼んで欲しい、と頼んだ。この時点で男は、自分がいま太陽のカヌーにのっていることにまだ気づいていなかったのである。

太陽は、羽毛の王冠、銀の首飾り、タマムシの鞘翅の耳飾りを身につけた。

そして太陽のカヌーは、ぐんぐん空高く上昇した。

今度は暑くなりすぎたと感じた男は、どうにかしてくれという。

太陽は「熱を遮断する衣服」を男に与えた。

太陽は男に、娘のひとりを嫁がせると約束し、その代わり、男が他の女性に言い寄ることがないようにと命じた。そして次の村についても、カヌーから絶対に降りないように、と。

(つづく)

男が太陽のカヌーに乗る。

太陽と男が、一つのカヌーの上で一緒になる。

そして男には、太陽の娘との結婚話が転がり込む。

汚れた「身体を洗わせる」というくだりも、太陽との過度な「結合」そのものである。太陽たちと男という経験的には大きく隔たった二極が急接近する。

人間

/ …分離 >> 結合

太陽

人間と太陽という大きく分離した二項の間が、過度に接近し結合しようとする。

この過程で、男はまず地上(樹下)で浴びたコンドルの糞を洗い流される。カヌーの上で男は太陽の娘たちによって洗われ、汚穢な状態から清浄な状態へと反転する。

汚穢 >> 清浄

こうして男は、潜在的に”腐敗することを運命づけられた地上の存在”であることから浮かび上がり、反-地上の存在としての天界のものたちへと近づく。

太陽と過度に結合することで、鳥の糞との過度な結合からは分離される。

何であれ、こちらで結合したら、あちらで分離する、という、餅というか、板状のゴムを引っ張っているような感じになる。

正体が不明であること

ただしこの間、男は、まだ自分が乗っているカヌーの主が「太陽」であることに気がついていない。太陽が男を”騙している”と言えるかどうかはわからないが、相手が誰だかよくわからないまま、正体が不可得なまま、ともに旅をしているというのは太陽と男の関係の付かず離れずの曖昧さをよく表している。

この接近しながら、いまだ分離しているという、曖昧さ。

太陽は娘と男を結婚させる、と約束はしたが、実際にはまだ結婚していない。太陽と男の関係は、まだ結合しているでもなく分離しているでもない、という曖昧さにおいて揺れている、振れている。「熱を遮断する衣服」というのも「熱いのに、熱くない」という、熱いか熱くないかという対立関係の両極を短絡した状態を作り出す。

この曖昧さは、下図でβと表すところの諸項が、一点にまとまったかと思えば四方にばらけ、またまとまったかと思えばばらける、という最小の距離と最大の距離の間で振れ幅を描く脈動を、よく表している。

ここから神話は一挙に転じて、男と太陽たちの分離の確定の物語へと展開する。

ところが、カヌーがある岸辺の村に到着し、太陽たちが出かけている間、男はこっそりカヌーから降りて、そしてその村に住む「コンドルの娘」たちの美しさに惚れてしまって、すぐに言い寄った。

そこに太陽たちがやってきて、男がコンドルの娘とよろしくやっているところを発見した。太陽の娘たちは男を非難し、太陽は激怒した。そして

「私の娘と結婚していれば、おまえは永遠に若く美しい命を手にいれることができたのに。しかしこうなっては手遅れだ。おまえの若さや美しさは、わずかの間しか続くまい」

と告げた。

翌朝、カヌーにのった太陽たちは男を置いて去った。

*

太陽の娘たちは、死者の道である「天の川」を照らすため、天にばらばらに散らばって行った。

* *

コンドルの群れの中に取り残された男が目覚めると、体はすっかり老いていた。男はコンドルの娘と結婚し、新しい生活に馴染んだ。

この男の夫婦がすべての人間の祖である。

彼の行いにより、人間はわずかな時間しか美しさと若さを享受できず、すぐに老いて死ぬことになったのである。

(おわり)

婚約したはずなのに??・・・というなかなかの男である。

しかも、つい先ほどまで、コンドルの巣の樹下で、コンドルの糞で汚されて酷い目に遭っていたことを覚えているのか忘れているのか、またコンドルのもとに舞い戻る。

生/死の分別の確定

そして、ことの経緯が太陽たちにばれ、太陽の方から決別=分離を宣言される。そして太陽たちは男を置いて、カヌーで天へと去ってしまう。

こうして男は天体ー太陽たちから分離されたものの位置におさまる。

ここでレヴィ=ストロース氏は、この神話が「再生と腐敗との二者択一を提示している」と書く(p.159)。

再生 / 腐敗

小島の樹下でコンドルの糞で汚れるというのは「腐敗」である。

これに対して、清浄な太陽たちと共にいることは、「再生」の方である。

そして人間はもちろん、経験的感覚的には、死を迎え、腐敗へと飲み込まれる宿命にある。

人間はせっかく太陽と結ばれ、太陽とともに天に昇り、毎日毎日日の出の都度くりかえし「再生」する存在になるチャンスに恵まれたにもかかわらず、その太陽のカヌーから降りてしまい、太陽たちの怒りをかって取り残されて、そうして結局、死すべき者の位置に落ち着くのである。

「彼を救い出そうとする太陽のむなしい試みののち、主人公はコンドルの娘たちの誘惑に屈することにより、隠喩的な意味で問題の汚物に戻っていく。」

永遠の命が欲しかったのに、なんてことしてくれた!

と思われる向きもあるかもしれないが、しかし、考えてみると、この死があるからこそ、非-死である限りでの生もまた、”生ではないもの-ではないもの”として、死のこちら側に区切り出される。死の起源こそ、生の起源なのである。

* * *

存在者の分別が効く

あらゆる二項対立関係は、あらかじめ端的に「ある」ものではなくて、分離と結合の分離と結合が脈動するところから振り分けられてくる。

生/死

汚穢/清浄

近すぎる/遠すぎる

天/地

地上/地下(水界)

人間/動物

狩猟者/獲物

目に見える太陽/真の太陽

暖かい光に満ちた夏の太陽/薄暗く雲に隠れた冬の太陽

非周期的な太陽/周期的な太陽

満ちていく月/欠けていく月

この間の神話では、上述のような二項対立が分かれ出てくる過程が問題になっていたわけである。ここで、先ほどの図で言えば、どの対立がΔ二項の対立で、どの対立がβ二項の対立であるかは、対立するものたちそれ自体の性格(本質)によってあらかじめ決まるわけではない。

最終的な神話の語りにおいて、「こうしてΔxになりました、めでたしめでたし」となる事柄は、とりあえずはΔ二項対立関係の一方の極であるとして、その相手方もΔ項にとりあえずは収まる。

そしてこのΔ二項の対立を区切り出すことを可能にするような、二組のβ二項対立として、なにか適当な”振幅を描くように分離したり結合したりまた分離したりするもの”を持ってくればいい。例えば、結婚する二者だったり、地上から樹上に登ったり降りたりする者だったり、カヌーに乗った二種類の存在だったりする。

神話の語り始め、例えば上の例でいえば、男が捕まえたはずのカエルに捕まって連れて行かれたり、小島の樹下に取り残されたり、太陽のカヌーに乗ったりしている時には、複数のβ二項関係と表現したものが、つまり分離するでもなく結合するでもない、分離と結合を両極とする振動状態が際立つ。

これを図で表現すると、上の”未”分節と名付けた図のようになる。

*

神話の後半、この未分節の脈動が振動しつつ、何かのはずみで(例えば上の神話でいえば、男が太陽の娘との約束を裏切って、コンドル娘のところに行ってしまうような)過度に接近した状態がプツンとキレて、分離が決定的になったところで、β項もまた対立関係の対立関係として綺麗に四極に開き固まる。

そうして分離した状態でスナップショットのようにピン留めされたβたちが、それぞれダイヤルを回すようにずれて、Δの位置に突出してくることで、経験的世界で分離しつつも秩序を織りなす事物たちの定まった存在が確定する。

上の神話であれば、

β男は、浦島太郎的に老いつつコンドル娘と結婚しΔ人間になる。

β太陽の娘はΔ天の川の星々となる。

β太陽は、おそらくカヌーから降りて、私たちに馴染みのいつものΔ太陽になる。

そしてβコンドル(樹上にあって、樹下のβ男に糞を落としていた連中)は、Δ人間となった男のΔ妻の位置に収まる。

以上は私の「読み」であるが、この動きをレヴィ=ストロース氏はどういう言葉で語っているのだろうか。

「それぞれがたがいに噛み合わさった座標軸を形成するが、その座標軸は言うなれば植物の球根の形に似ている。球根のてっぺんでは、諸神話において仮想的な状態にとどまる、遠すぎも近すぎもしない分別ある結婚のテーマが、もし芽生えるなら非現実的な茎を伸ばしそうな方向を指し示している。」

ここに「植物の球根の形に似た」座標系ということが出てくる。

球根に似た、というのは要するに、玉ねぎのようなもので、四方八方に安定した八葉あるいは球体のようなものから、突出して茎になりそうな部分が生えている、という形である。いまこの突出した部分が、こちらの図式で言えば「Δ」であり、球根の底のような部分がベータ四項である、とおいてみよう。

+

ここでレヴィ=ストロース氏は、マヤ文明の神官の墓から出土した、カヌーにのった神々の彫刻について論じる。この彫刻では、カヌーの両端に櫂を持つ二人の神が座り、その間に、カヌーの後ろ側からイグアナ、クモザル、「手真似で話す神官」、「半人半鸚鵡の生物」、「毛むくじゃらの犬?」という五体が一列に並んでのっている。

(おそらく)太陽

↓

イグアナ :地表すれすれを這う動物

↓

クモザル :樹上を移動する動物

↓

手真似で話す神官 :声を発することなく言葉を分節できる者?

↓

半人半鸚鵡:地上世界と天空世界の両義的存在

↓

毛玉のような動物:地上を這うなにか?

↓

(おそらく)月

という具合に、地/天 の間の各階層の占めるであろう動物たちが、どちらかと言えば低いところに位置する存在から、相対的に地上より高い位置に属する存在へ、そして「手真似の神官」を経て、相対的に高い位置の存在から、低い位置の存在へと、山なりの振幅を描くように配置されている。

まるで天体の通った後の道のような形である。

区切りからの横滑り

ここで、ふと手に取ったバタイユの『宗教の理論』の冒頭に、とても気になる一節があったのでご紹介しよう。バタイユは『宗教の理論』の冒頭にmアレクサンドル・コジェーヴの『ヘーゲル読解入門』から、次の一節を掲げる。

「<存在>を、ある「主体」へと啓示される一個の「客体」に変えるのは、すなわちその客体と異なり、その客体に対立しているような一個の主体によって、その「主体」へと啓示されるある「客体」へと変化させるのは、<欲望>である。」

アレクサンドル・コジェーヴの『ヘーゲル読解入門』

<存在>、「主体」、「客体」、<欲望>。

これらのあいだの関係(1)「異なる」(2)「対立する」(3)「変化させる」)を図に表すと、下記のようになりそうである。

「人間は「彼の」欲望のうちに、かつ欲望によって、あるいはむしろその欲望として[…]自らを一個の<自己>として、すなわち<非-自己>とは本質的に異なっており、かつ根源的にそれと対立するような<自己>として構成し、啓示するのである。」

アレクサンドル・コジェーヴの『ヘーゲル読解入門』

自己 / 非-自己

この対立関係は、もともとそれ自体としてある自己なるものと、もともとあらかじめそれ自体としてある非-自己が、たまたま集まって、セットになりました、という関係ではない。

そうではなくて、この「/」において、自己は非- 自己と異なり対立するものとして、非-”非-自己”として区切り出される=分節される。

この「/」が、この文脈では「欲望」と呼ばれる。

そしてこの「/欲望」は、「生物学的」で「動物的」な事柄であると、これにつづけて書かれている。この「/欲望」には「行動」が伴わなければならない。「欲望」とはそれだけでは「感情」の一種であり、それは特に「不安」という感情として感じられ、この不安が、私たちを「行動」へと誘う。

そしてこの欲望からの不安に誘われた行動が、欲望し行動する”主体”と対立するその”対象”、欲望の対象・行動の対象を分節する。ところが、この分節に間髪入れず、欲望の対象は、欲望する主体によって「否定(破壊)」される、という。生物が、他の生物を捕食するように。

捕食された生物は、解体され、捕食者の内部に取り込まれ、そのときにはすでに「欲望の対象」としては破壊されている。

この引用につづけて、バタイユが次のように書いているところがある。

「哲学というイデーそのものに[…]いかにして人間的な情況から外へ出るのかという問いが結ばれている。いかにして、必要性による行動に服従している思考、有用な区切りを立てるよう定められている反省的思考から、自己意識へと、すなわち本質なきーーが、意識的なーー存在の意識へと横滑りしていくのか、という問いが結ばれているのである」

ここで思考には、「有用な区切り」を確立したらそれでおしまい、という型ではなく、「未完了」でありつづけること、ある何事かが、他の何事か”である”などと言葉にした瞬間に効いてしまう「区切り」たちから、あえて「横滑り」していくような動き方が欠かせないことになる。

+ +

「構造」が分節してくる動きのことを、言語という”たがいに分離された項の線形配列”の上に写像するときに、用語の組み合わせはいろいろと変えることができる。

構造、パターン、波紋、動きと痕跡

M408を見てみよう。

二つの名前をもつ造化の神がいた。

第一の名は「分別のある者」という意味で、

第二の名は「水上であらゆる困難を乗り越える者」という意味であった。

(つづく)

さっそくで恐縮だが、コメントを。第一の名「分別」は、こちらの図式で言えば、Δ二項をはっきりと分節できるようβ振動を広がった状態でピン留めできる、ということになろうか。それに対して第二の名、「水上であらゆる困難を乗り越える」は、カヌーによる困難な旅の途中を思わせる。カヌーの旅は、あちらとこちら、Aと非Aとの中間のどちらともつかない領域をわたり切るということであり、こちらの図式でいえば脈動するβである。

この脈動するβと、ピン留めされてΔを析出させているβとの、二つの相のβを一身に背負った存在としてのこの造化の神は、まさに空海の『吽字義』で言えば、吽字の字相と字義、表面的な意味と深秘の意味との二極を一つのことの二側面としてもつ吽字とそっくりである。

M408に戻ろう。

この造化の神には、二人の妻がいた。

一人は造化の神と実の姉妹という近い関係で、賢い女性であった。

もう一人は、とても遠い関係の腹黒いハツカネズミだった。

造化神が冒険に出ている間、ハツカネズミの妻は大洪水を引き起こし、人間を滅ぼしてしまった。

造化神はカラスと協力し、二匹の魚の腹から、新世代の男を生まれ出させた。

*

造化の神は「水上であらゆる困難を乗り越える者」の名において、最初のカヌーを作り、川下りの旅に出た。

川下りの途中でカエルと、カエルを食べようと狙っているカワマスにであった。造化の神はカエルとカワマスをカヌーに乗せた。

翌日、今度は日焼けした皮膚のことで言い争いをしている別のカエルとカワウソに出会い、この二匹もカヌーに乗せた。

(終わり)

えっ?ここで終わるの?

という感じがする。

いわば登場人物っぽい連中が舞台に揃ったところで、「以上です」と終わる感じ。物語としては微妙だが、神話の論理としてはとても洗練されている。

対立する二極が分離したり結合したりする動きが複数重なり合って、対立関係の対立関係の対立関係を組んでいるのである。

真逆に対立する二つの名と、真逆に対立する二人の妻を一身に背負った”造化の神”は一でありながら二、一即二、の両義的媒介項である(β1)。

そして「人間」と「人間以前」とを分離しつつ結びつける「大洪水」(β2)と「空飛ぶカラス×二匹の魚」(β3)。「人間」というのは「”人間ではないもの”ーではないもの」であり、この”人間ではないもの”の位置に大洪水によって滅ぼされた種族を置いているのである。

そして対立するペアを二組搭載した川下りのカヌー(β4)。

第一の対立:カエル対川ます

第二の対立:別のカエルとカワウソ

この第一の対立と第二の対立の対立という四項が、カヌーの上で、過度に分離してしまうことなく程よい距離で、つはず離れずに結合している。

こうして、対立関係の対立関係であるΔ四項関係が収まる位置が、四つのβが一つに纏ったり四方に広がったり、伸びたり縮んだりする動きの隙間に際立ってくる。

おそらく分節の起源を言語化することについては、”対立関係の対立関係であるΔ四項関係が収まる位置が、四つのβが一つに纏ったり四方に広がったり、伸びたり縮んだりする動きの隙間に際立ってくる”様子を再現することがなによりも重要なことであって、「なにが」とか「どこに」とかは、あとから自ずと浮かび上がってくることなのであろう。

つづく

>>つづきはこちら

関連記事

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。