如来蔵・曼荼羅・色即是空空即是色 -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(6)

精神の考古学。

私たちの「心」は、いったいどうしてこのようであるのか?

心の動きの全貌を観察するために、表層の分別心だけに依るのではなく、「セム(分別心)を包摂する(深層の)無分別のセムニー」でもって、目の前に浮かぶあれこれの事柄(諸法)を見て、その「意味」をコトバでもって説く。

+ +

表層の分別心の道具としての言葉は「あちらか、こちらか」「白か黒か」「ウソかホントか」「自分か非-自分か」「動いているか、止まっているか」などなど、挙げればいくらでも切りのない「xか非-xか」を”二つに分けて片方だけを選んで「処理完了」”とする。それに対して、深層のコトバは分けることと分けないことを分けるでもなく分けないでもない、振動し、振幅をえがきつつ、そこに”あわい”を開いたり開かなかったりする微妙で繊細で、しかし圧倒的にしなやかなことである。

ここでふと思い出すのが、山内志朗氏の『湯殿山の哲学』に書かれた、次の一節である。

「桜の花に、「爛れた肉」の発するような「腐臭」を感じ取るかどうか[…]表象としての桜が[…]甘い腐臭を漂わせるかどうか、このことは生と死をどう捉えるかによるのだろう。死が生と矛盾対立するのか、生は死への一過程でしかないのか、生は死を必然的に懐胎するものなのか、生が育ち、帰りゆくべきところが死なのか、このあたりをどう考えるかによって、桜の妖艶さの醸し出す色調は変化してくる。私はその色調を確定したいのではない。」

ここでは、

生 / 死

A / 非A

包む / 包まれる

来る / 帰る

といった二項対立が登場している。

そして「私はその色調を確定したいのではない」と書かれている。

つまり、二つに分けて、どちらか一方を選び、他方を捨てる、といったことをしたいのでははない。

二つに分けて、どちらか片方だけを選び取るべきものとして確定”しない”。

あちらか/こちらか?の手前というか奥というか

上に続けて山内氏は次のように書かれている。

「存在は一義的だが、サクラは多義的であるのかもしれない。満開の桜に生の爆発的汪溢を読み取ろうが、死の腐臭を感じ取ろうが、それはどちらでもよい。おそらく両者の見方は同じことなのだ。ここにあるのは生の濃淡の感じ方の違いではないのか。矛盾律や二項対立は、言葉や概念のうちにしか存在しない。」

生と言おうが、死と言おうが、「それはどちらでもよい」と書かれているところがとてもすてきである。そして、桜に生を見るか死をみるか、「おそらく両者の見方は同じこと」という。この「同じこと」をしっかりつかまえておこう。

* *

「矛盾律や二項対立」というのは『精神の考古学』でいえば、分別心=セムによって切り開かれ、両極にピン留めされた項たちが織りなす関係である。それは「言葉」の「うち」でのみ、姿を浮かび上がらせる何かである。

いま考えるべきは、そういう言葉では分別識別判別しようもない、差異があるようなないような、「ない」などと確定することは間違っても出来ないが、しかし「ある」と断言するのもどうもちがう、という何とも言えないが何か言えそうな感じである。

ここで発せられる言葉は、”白黒どちらか皆と同じように選べ”、というモードの日常の円滑な信号伝達型のコミュニケーションとはまったく違うモードに励起される/あるいは、ほどかれる。ふやかされる?

ここで山内氏は、井筒俊彦氏による「存在が花する」という言葉を引く。

「「存在」は「花」のようなものではないのか。井筒俊彦は、イスラームの存在一性論の立場を、「花は存在する」という主語中心の思想としてではなく、「存在が花する」とでもいうような述語中心の思想として整理した。」

主語中心の思考から、述語中心の思考へ。

言葉と言葉が連鎖する時に、最少二つの言葉が近づいたり離れたりするところで浮かぶ波紋のようなものを、その広がりつつきえていく残響に耳を澄まし続けるような。

主語/述語

+

主語中心の思考では、主語の位置をとるあれこれが、「花」でもなんでもが、それ自体としてあらかじめ他とは異なる本質をもって定まって固まっているものであるかのような姿をあらわす。これは分別心が区切りだし終わったあとのあれこれの項を、どういう具合に並べ、置き換えていこうか、とする思考のモードである。ここで主語に従属?する述語は、所与の強烈に定まった主語たちを、他の何か、また別の主語になりうるものたちと接続したまま固めておくための真面目な結合装置のようなものになる。

*

それに対して述語中心の思考では、”動き”が全面に出てくる。

述語は振動する。述語は主語たちと主語の言い換え先の語たちを、振幅を描くように彼方からこちらへこちらから彼方へと振る。

”存在”、「ある」、「それが何であれ、まず、ある」という限りで、ありとあらゆる所与の項(主語中心の思考で主語の位置に立ちうるものたち)たちを貫く”差異と同一性の分別以前のなんともいえないでもなく、なんとでも言えるでもない何事か”を、いま、ここで「花する」。

これを山内氏は「存在の汪溢」と書く。

「存在の汪溢として顕現する、いやそのようにしてしか顕現し得ない事物の本質は、それ自体で死の表象に纏わりつかれているのではない。存在とは[…]生成と消滅の相においてのみ登場する。生と死を免れる存在は、この世界に存在しない。」

それ自体として他と無関係にある生(生成)と、それ自体として他と無関係にある死(消滅)が、二次的に、たまたま、何かのはずみで、接近してしまって、他方が一方に「纏わりつく」という関係があるのではない。

そうではなく、生成の相と消滅の相を現したり現さなかったりする”存在”そのものが”ある(ようなないような)”。そしてそういう「ある/ないの分別の手前の”存在”」のことを私たちが知るのは、生成と消滅の両極のあいだで動き回り「うつろう」思考が、知らず知らずに振れ幅を描いているところ・あわいにおいてである。

そして山内氏は続ける。

「いずれにしろ「花」のエレメントが「移ろい」の相であるとすると、[…]終末としての「死」の表象で捉えられる場合、それは一面しか見ていないことになる。」

存在が花している花は、「生/死」の対立を含むありとあらゆる二項対立の両極の間で移ろいーゆれー振幅を描く動きのようなことであり、この移ろい自体を例えば「生/死」のどちらか一方の極に押し込めるような具合で「それはAであって、非Aではない」と言い換えるようなことは”一面しか見ていない”ことになる。

「住する(停滞する)ことなきことが花なのである」

中沢新一氏の『精神の考古学』に戻ろう。

前回の記事で取り上げたところのつづきからである。

月の光

「光を見る」修行中の中沢氏は、ある時、ネパールの村で”死者たちの祭り”に遭遇する(p.226)。

その祭りでは、死者たちが村に帰ってくる。ちょうど日本のお盆のような具合である。

死者たちに続いて、飾り立てられた牛やら、鬼の面をつけて村の家々にいたずらを仕掛ける子供達の集団が、つぎつぎと村の通りを通過していく。

村人は、「死」であるこの訪問者たちを丁重にもてなし、贈り物を贈与して、村の外に送りかえす。この手の祭りは「人類学的にはけっして特殊な祭りではない」と中沢氏は書く。

「死者の霊を迎え入れて歓待する祭りは、世界中に存在する。こうした祭には一つの構造原理のようなものが貫かれている。秋の収穫のあとなどに、生の世界である社会の中にさまざまに表現された死者の霊を迎え入れることによって、一時的にその社会を生と死の混在する場所につくりかえ、両者が象徴的交換をおこなうことによって、いつもは塞がれている両世界の通路が開くのである。」

”生と死の混在する場所”

他と無関係にそれ自体として存在する生の世界でもなく。

他と無関係にそれ自体として存在する死の世界でもなく。

経験的、感覚的に対立しつつ、通常、社会の日常においてははっきりと分離されて、通路も閉じられ、混じり合わないようになっている生/死の二極を、過度に接近させ、通路を開き、そしてまた分離する。

このような経験的感覚的な対立二項を過度に結合させたかと思えば、また分離する、二極の距離を最小にする結合と二極の距離を最大にする分離を繰り返す。それによって経験的感覚的な二項対立の両極を用いて、その動きの影のようなものとして、対立する二項のどちらでもあってどちらでもない「あわい」の中間領域、脈動が振れることのできる領域が開く、この領域こそが、ありとあらゆる分別が無分別と異なりながら異ならなくなる”セムニー”が、私たちの心の表層に投げかけた影である。

この分けるでもなく分けないでもない脈動を経由することで、生者の世界と死者の世界もまた、たしかに分離されてはいるもの、しかし繋がっている、という感じになる。

「これによって生者の世界には、それ以外の時には「見えないもの」となっている死者の領域を「見えるもの」にする。そしていままで生者たちの世界によって「見えるもの」とされていた社会が背景に沈むことによって、いままで世界の背後に隠れていた領域が、全面に浮かび上がってくる。それによって死者の祭は「両立しえないがやはり共存している二つの視野の交錯によって」「見えるもの」でできた社会を、社会そのものが生まれてくる暗い背景の中に送り戻すのである。」

「見えるもの」でできた社会、と、その「社会そのものが生まれてくる暗い背景」。前者は経験的感覚的に定まった事物たちが織りなす静的な分別(セム)の世界である。それに対して後者は、分別と無分別の分別すらあるようなないような、セムニーのようなことである。

死者たちの世界がせり上がってくることと引き換えに、背景に沈む現世とは、すなわち「社会」であるというところが興味深い。この中沢氏が体験された祭りにおいて、「死者たち」に続いて村の通りを練り歩くのは、通常日常は社会の周縁におかれている人々であるという。

分別が生まれてくるところ

異なるが同じ、同じだが異なる

差異と同一性を両極とする脈動

この祭りと中沢氏が取り組んでいる「光をみる」修行とが重なってくる。

「人類は生者の心がとらえている世界の背後に、「両立しえないがやはり共存している二つの視野」を交錯させるため、生者の世界を見つめている死者からの眼差しを、さまざまな手段をとおして具現化しようとしてきた。これは人類の心の普遍的な構造原理として、旧石器時代の祭儀から近代の芸術の冒険に至るまで、あらゆる文化的創造の土台をなしてきた。」

ここは非常に重要なところである。

生者の心というのは「セム」である。

そしてセムによる分別が主/客を、自/他を、能/所を切り分ける。その切り分けられたものたち(「要素」たち)が作用し合う因/果のネットワークとして、生者の世界がセムにおいて浮かび上がる。

しかしこれはあくまでも、広大無底の「背後」をもつ表面なのだ。

あるいはセムもまた、セムニーから立ち登った煙の先端のようなものであった。セムニー・法界は、この表層に対する広大無底の「背後」と異ならない。

「死者からの眼差し」は、この「背後」にあって、そこから「表層」を立ち昇らせて、表層に分別されたあれこれを投射する=浮かび上がらせる「光」の通り道でもある。

* + *

私たちの分別そのものである肉体を織り上げる遺伝情報であれ、言葉を織り上げる言語のコードであれ、視覚に印象を提供する外界のパターンであれ、いずれもが、遥か彼方の過去からの、無数の生命たち、無数の祖先たちが活動し成し得たことの痕跡であり、残響である。その残響が共振して浮かび上がる束の間の波紋のようなものが「私」であったりなかったりする。

ここで中沢氏の修行は、自分が死んで墓地に放置されたつもりになって、「身口意三業のわざを放下したのち、心臓から眼につながる水晶管を、原初的知性の通り道として認識する」といったことへと至る(pp.231-232)。

これは今、現に生きている「わたし」のままで、「わたし」が他でもない「死者たちの眼差し」と異なることのない、それそのものであると、はっきりと知ることであろう。

この時にはもちろん、表層の分別心(セム)によって分別された通常の生/死の区別、二項対立は、その分別の手前で、背景で、後ろで、戯れている。

表層を堅牢にしてきた文明

これに続けて中沢氏は、次のことを指摘する。

即ち、生/死の手前に直接入り込む「直接性の精神探究法」は、「人類の思考が飛躍的に発達した初期の頃には、すでに地球上のさまざまな場所で探究が試みられていたものであろう」と。

しかしそれは、「農業革命と同時におこった象徴革命」を経て、社会の表層から隠され、埋められ、日常の言語コミュニケーションにおいては言い得ない・言ってはならないことの位置に封じられることになった、という。

この話は以前の記事で取り上げた「象徴まみれ」ということにつながる。

* *

分節できるということは、分別と無分別を分別したりしなかったりできるということ

溢れる象徴たちをかっちりとした分節システムへと並べて飾っておきたい。

そんなところへ、期日を決めて、死者たちが、生者たちのところに帰ってくる・訪れる。

この神話論理的な対立二項の邂逅は、経験的・感覚的区別としての生/死の分別を、まずは出発点とする。

これは神話でいえば、語りの発端である。

経験的感覚的に分離された生/死がまずある。

それが、ある特別な場合に、過度に接近し、しかしすぐに転じて、過度に分離していく。

これに対して「わたし」自身を「死者からの眼差し」たちが織りなす波紋のようなものだと観じる知恵は、経験的感覚的な分別の手前、その分別された二項対立の過度な接近から過度な分離へまた過度な接近への規則正しい脈動のその裏側へと、さらに入り込んでいく。

規則的な脈動や分別をそもそも可能にしているところが、無数の顕在し潜在する眼たち、その”水晶管”と異なることのない、ほぼ”光”それ自体であるような眼たちの眼差しが交錯するところなのであろうか。

あるともないとも言えない。

ないわけではないという意味では、確かに「ある」が、しかし「ある」わけではない。けれども「ない」ということはない。

そこは均一均質な場でもない。

均質ではないが、均質でないこともない。

さきほどの「ある/ない」も含めて、ありとあらゆる二項対立が、そこでは分かれているでもなく分かれていないでもなく。差異がないわけではないが、差異があるわけでもない。

ここから「分かれている」と「分かれていない」が分かれている場合と、「分かれている」と「分かれていない」が分かれていない場合が分かれいないが分かれてくる(分かれていないが)。

情報・リアリティ

というここに、差異と同一性の両極の間での戯れとしての「情報」が「ある」と言うこともできるようになる。この「情報」は「原初的知性」と一体になっている。

情報というのは、いわゆるコンピュータの情報の理論にもあるように、0と1、ある何かと他の何か、二つの事柄を区別、分別、そこに差異があると認めた上で、その二項対立を他の二項対立とつなぎ合わせて=重ね合わせていく処理である。二項対立1と二項対立2を「同じ」と言ったり「異なる」と言ったりする。

有/無

生/滅

有/無

ある感じがする、ない感じがする

感じがしている「わたし」がいる

私が感じている「対象」が、ある、ない。

…といったいわゆる「私にとってのリアリティ」のようなことはこの情報処理からはじまる。そしてこの差異化する処理そのものも含め、次のような関係にある。

「こうして現象化したすべての諸存在は、互いに他を反映しあい、響きあい、影響を及ぼし合っている。それが法界の全域で起こっているのである。その意味では、どんな存在も他の存在と無関係であることがなく、互いに無関心であることができない」

前に書かれていたセムニーの「音声化」について。

中沢氏は、チベット密教の寺院で聞いた「声明」を手がかりに、次のように考察する。すなわち声明では(1)重低音、(2)旋律、(3)響き、この三つが「三一体」になっている(p.256)。

(1)重低音が、最初の”あるでもないが、ないでもない、ないということはけっしてない”に対応する。そして重低音のすぐ奥には「沈黙」がある。

(2)旋律は、「知性のロゴス的な働き」によって「組織」された「音」、人の耳においてそのパターンが次から次へと変容していく音である。

(3)響きは、この(1)重低音と(2)旋律が重なり合い、響き合う「全体共鳴」である。

ここで中沢氏が強調するのは「沈黙なしには音楽はなりたたない」ということである。沈黙こそ「情報」と「原初的知性」が「みなぎっている」「空」である。

ここで、心の表層セム(分別心)と、表層のセムをそこから浮かび上がらせている底なしの深層・分別と無分別の分別さえあるでもないでもないセムニーとのあいだで、音は生じ、また消える。

「沈黙を蹴破って音が出現する過程」

「音が沈黙の中にふたたび溶け入っていく過程」

*

この「音」で生じているのと同じことが「思考」においても動いている。

中沢氏は「原思考」という言葉で考える。

「あらゆる思考を進化の過程でつくりだすことのできる「原思考」というものを考えることも可能なのではないか。[…]人類の思考の原型をなす「野生の思考」のさらに奥に潜んでいるものである。」

思考と、思考の奥に潜んでいること。

この関係は「純粋知性が開いてみせる世界」と「分別知性のつくる世俗世界」の関係と言い換えることもできる。

この両者の関係をいうのが「色即是空」である。

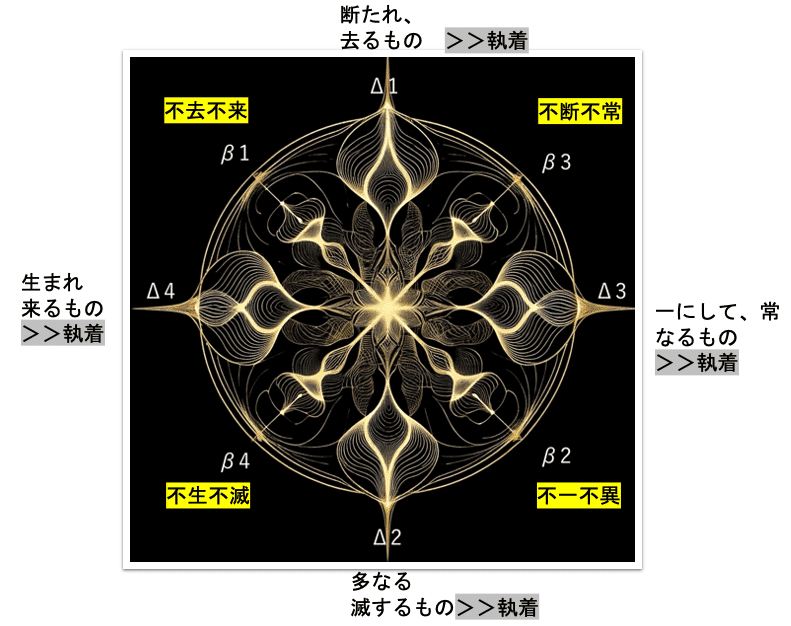

この両者の関係を視覚的に表したのが「曼荼羅」である。(p.262)

そして、この両者の関係の論理が「如来蔵思想」である。

*

如来蔵・曼荼羅

まず、曼荼羅について。

「純粋知性が開いてみせる世界」と「分別知性のつくる世俗世界」は、いわゆる三身、法身、報身、応身の「三つの形態(ゲシュタルト)の変化」で説明される。即ち、

「未発の状態にある完全情報体「法身」から放射された「報身」の抽象的な情報が、「応身」に手渡されて、そこで具象化されて有情の心を作っていく。」

無量無数の分節の可能性が揺らめいている「法身」から、抽象的なレベルで安定的なコードを再生産し続けることができる情報へ(報身)。この報身の情報に従って、具象的な有情の「心」がコード化される。ここに異なるモードの分節システム間での二重の「変換プロセス」がある。

*

四方に分節する(四項関係)

法身から「原初的知性(法界体性智)」が、まず「四方に拡が」る(p.274)。

ここに分かれているでも分かれていないでもないが分かれているし分かれていない、という、つまり一つであるようなところから急激に分離し、急激に分離したかと思えばまた一つであるかのように過度に接近する脈動する振幅があらわれる。

ここで「四方に」というのを大真面目にそのまま読んでみよう。

「潜在的な可能性が、四つのスペクトルに分解して四方に拡がっていくのである。その中でもっとも謎に満ちているのが、知性自体が自分自身を見て、自分自身を知るという原初の反省過程である。知性は自分とは異なるが同一でもあるという、二次的な反射像のようなものを自分の前に発見する。この知性作用が有情のおこなうこののちの知性の働きを用意する。」

この「自分とは異なるが同一でもあるという、二次的な反射像のようなもの」を発見した知性のことが、いわゆる(?)「大円鏡智」であるという。

四に分かれる。

二重になった差異と同一性。

このくだりは『精神の考古学』の中で最大級のインパクトをもつ一節であった。わたしにとっては。

* *

四方というのは、つまり四つの極を持つと言うことであり、二つの二項対立が付かず離れずに対立している、ということになる。

対立関係の対立関係としての四項関係が、ここでは一点から四極へと広がったり、また一極へと収縮し、そうかと思えばまた四極に広がったりという脈動をみせる。ここでは二項対立=分別は、脈動する振幅として、振幅が描く最大の距離において区切り出されつつ、すぐに消滅し、また区切り出され分離されつつ、また消滅する、といった動きとしてあらわれる。

二極の間の距離を最小と最大のあいだで振りたいだけなら、四極は必要ないじゃないか(二極だけあればよいのではないか)と思われるかもしれないが、二極だけだと、一点に過度に結合したままになってしまったり、遠く遠く分離しすぎて二度と戻ってこなくなったりすることがある。

ブランコが行ったり来たり振幅を描けるのは、天/地の対立があるからである。

ある二項対立の両極が分離したり結合したりを繰り返すためには、別の二項対立と交差すると具合がいい。つまり「こちらで分離すれば、あちらで結合する」という具合に、第一の二項対立が過度に分離した場合、その一方の項は、第二の二項対立の片方の極とこちらは過度に結合し、そしてそこから分離しようとする動きにおいて、元の第一の 二項対立の相手方の方へと向かう。

この辺りのことは、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を分析するところで詳しく書いているので、よろしければ参考にどうぞ。

「原初的知性(法界体性智)」を、このように脈動する振幅として両極を分けつつ分けず、分けないが分ける動きとしてイメージしてみるのはどうだろうか。

ここにはまだ、差異こそ漲っているが、安定的に定まったコード、対立関係と対立関係の置き換えの規則のようなものは姿を表していない。つまり、日常的で表層的な言語的意味分節はまだ定まっていない。

+ +

「こちらで分離したかと思えば、あちらで結合する」そうした振幅を描いて脈動する項たちを、行ったり来たりしないように、動き回らないように、静止して睨み合って向かい合うように仕向けたところで、静的に定まった対立関係の対立関係としての四項関係が形作られる。これがいわゆる私たちの経験的な言語、言葉がなにごとかを意味する、という現象を可能にしている。

ここに「有情」の経験する知性とそれにとってのリアリティが形を成しはじめる。

「「真如心」を構成するこの五種類の原初的知性は、その働きの内部に「自己」が発生し、分別的思考が始まるやいなや、「生滅心」ないし「妄想心」への「下落」を起こす。」

有情、生命体による感覚的で経験的な知性は、それ固有のリアリティ、つまり「ある」ということ、「存在する」物事を並べたり比べたり、同じだと言ったり、異なると言ったりする。ここに働いているのが「平等性智」「妙観察智」「成所作智」といった智であるが、このいずれも、曼荼羅の脈動と異なるものではない。

ここで中沢氏は興味深いことを書かれている。

「この心と存在の全体理論を理解していると、自分の心の中に生起してくるどのような思考や感情も[…]すべてを曼荼羅=キルコルの全体運動の「戯れ」であると知って、心安らかに楽しむことができるようになる。どんなに嫌だと感じる対象でも、その感情が湧いてくる本源はリクパに発する純粋な原初的知性の活動なのであって、それが[…]歪んで現象しているのである」

この論理が、密教の「即身成仏」や「法身説法」の理論につながる。

根源的なアルゴリズムの「戯れ」から、あれこれのパターンが、心のパターンが、存在のパターンが、無量無数に現れてくる。その一つ一つは他のものとの差異を際立たせようとしているが、そのような差異もまた曼荼羅の「全体運動」のなかのことである。

「現象界に現れているものすべての本現はリクパの戯れであり、好き嫌いの感情を伴う生滅心(妄想心)を捨てて、対象世界の現れを楽しむ」

曼荼羅のこの脈動を、その内部で、その全体の脈動と共鳴するような具合にして「見」たり、感じたりすることができるのが私たちの「心」であるが、ついついそこに分別心を働かせてしまって、いいとかわるいとか、言いたくなってしまう。しかし、それは深層の”心”が脈動して浮かび上がらせるパターンたちの残響が、いつまでも響いている、というようなことである。

「[…]セムの震えは原初的知性の振動でもある。全体性キルコルの中で、リクパの力が激しく励起して、セムを揺り動かしているのだ。湧き上がるものは湧き上がるままに任せよ。世界には否定すべきものなどない。」

否定/肯定も、震え、振動、励起、揺れ動き、湧き上がり、から、浮かび上がるパターンである。それ自体はよくもわるくもなく、そういうものである。

如来蔵思想

ここでいよいよ、如来蔵思想について。

「如来蔵思想では、あらゆる衆生の救済をめざす大乗仏教思想の展開として、すべての有情には煩悩によって汚染されない悟った心(真如心)が、はじめから組み込まれていると考えた。」

有情が妄想し執着に迷うことを可能にしている分別心(セム)もまた、”汚染されない悟った心=真如心・・セムニー)と不可分一体である。

しかし、である。「生命体の形成が始まるやいなや」、自/他の分別、つまり生/死の分別がはじまる。生命体の中で神経系がかっちりと形を成せば成すほどに、この自/他を分別して止むことのない「二元的な知性原理」が生物としての心(分別心:心生滅:セム)を織り上げ、固めていく。この真如心(心真如)と心生滅の関係を主題とするのが、かの『大乗起信論』である。

自/他はもとより、私たちの感覚的で経験的な世界のリアリティと意味を織りなす、ありとあらゆる分別はこのセム=分別心がうごくところに出現する。この「分別する」とか「うごく」とか「出現する」とかいうことさえ、分別心において分別される事柄に他ならない。

出現/潜勢

存在/生成

変化/不変

動/静

分節/無分節

こうした隙間のない分別心が織りなす事物の織物によって「「不二」を原理とする原初的知性=真如心」は「覆われて」しまう。

この覆われた様を、それ自身がセムに依る認識の主体(認識の対象に対する限りでの認識の主体、主/客の分別によって区切り出された一方の極としての認識主体)では意識することが難しく、ましてや覆いを一部壊して剥がしてみたり捲ってみたりして、表層直下の真如心のうごきを窺うことも、うまくできなくなってしまう。

とはいえ、分別の織物=セムに覆われたその”下”あるいな”中”には、相変わらず真如心が隠れている。隠れているというか、ほかでもない、分別心を不断に生み出し再生させているのもまた、この「「不二」を原理とする原初的知性=真如心」なのである。「不二」の原理こそが、分別することと分別しないことを分別したりしなかったりということを可能にしており、そこからこそ、対立関係の対立関係の対立関係の網の目としての分別心が編み出されてくる。

セムとセムニー、分別心と無分別(不二)の真如心の”区別”もまた、分別されているが分別されていない、分別されていないでもなく、分別されているでもなく、という二即一一即二の関係にある。

空即是色の色(セム的分別)がでてくる。

この如来蔵思想を「さらに発展させようとした」のが、密教であり、「ゾクチェン」であると、中沢氏は書かれている(p.268)。

「ゾクチェンは[…]想像力や特別な呼吸法を使用することなく、ダイレクトに純粋思考である「セムニー」に到達しようとする」

すでにあるもの、すでに動いていることに気づくこと。

+ + +

地球は、約365日で太陽を周回している。

ということは、地球上に「乗っかっている」私たちは、日々かなりの高速で宇宙空間を飛んでいることになるのだが、まさか宇宙空間を大旅行中であるとは、なかなか気づかない。もっといえば、太陽系そのものが、天の川銀河の中心をぐるぐると回っている。その速度は230[m/s]、秒速230キロメートルであるという。もちろんこの回転移動は、 すでにある容器の中身のような空間中を何か乗り物のようなものに乗せられて運ばれているのとは違う。時間と空間の分節の手前で、ぐにゃぐにゃというか、どよんとした多重振動として観測できるかもしれないところから、時間と空間をも区切り出しつつある動きである。

そういうことを想像してみるものよいかもしれない。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!