【若手エースの退職が止まらない原因と対策を検討する】ことを徹底する

こんにちは。株式会社シンシア・ハートで代表取締役をしている堀内猛志(takenoko1220)です。

前回のnoteでは、「【業績向上に繋がる社内コミュニケーション】を徹底する」ということについて書きました。

今回は、人事の友人から質問をもらった「若手エースの退職を止める方法」について、解説したいと思います。

「そもそもその人材はエースなのか?」をクリティカルに考える

大卒入社3年以内の離職率が30%って言うのは実はずっと昔からある事実です。

とは言え、離職者が増えているという声は私の周りでもよく聞きますし、確かなデータは見つからないのですが、大手企業の離職者が増えているという事実は間違いないでしょう。

こういう記事があるとおり、離職の原因を離職者の上司や職場に求めることが多いと思いますが、一度立ち止まってクリティカルに考えて見て欲しいのです。

退職する若手のエース社員は本当に採用すべき人材だったのか?

おそらく対象の社員は評価も評判も良い人材なのでしょう。だからこそ、退職意向が本人から示されたときから、上司や人事があの手この手で引き留めようとしたり、他のエース社員の退職を止める方法を考えるわけですね。しかし考えてみてください。その社員をモチベートしたり、引き留めるためにマネジメントコストが結構かかっています。このようなコストはPLでは見えないため気づかないのですが、実はかなり大きいことがあります。そのコストを本人の成果から差し引いたとしても、その社員はエースだと言えるのでしょうか。

1人の従業員が生み出す「ROIC」を考える

企業が「どれだけ儲けているか」「どれだけ資産を効果的に使えているか」を調べる方法に、ROIC(投下資本利益率)という指標があります。

「トータルでいくら使って、いくら儲かったのか」という評価は、経営指標だけではなく一人の人材を評価する指標としても使えます。

ここで考えるべきは2つです。

①アウトプットではなくアウトカムを出していたのか

②PLに乗らないコスト(育成/マネジメント)はどれくらいか?

営業やマーケなど、お客様との接点が近い職種はアウトプット≒アウトカムになりますが、顧客接点ポイントが遠い職種ほどそうなりません。大企業であれば、営業職であっても最初は行動やプロセスを目標とすることが多いのではないでしょうか。しかし、提案資料をいくら作っても、マニュアルやスキームを作っても、お客様との商談を重ねても、業績=アウトカムに繋がらないと意味はありません。アウトカムとアウトプットを接続した目標設定になっていないこと、且つ、新人の場合、アウトカムではなくアウトプットでの目標を追わせていることから、新人の正確な評価がしづらくなります。

また、その新人を育成するためのOJTやモチベートするためのマネジメントなど、様々なコストがかかっているはずですが、そちらも測定している企業はほぼありません。つまり、「トータルでいくら使って、いくら儲かったのか」ということが正確にわからないまま、あいつは優秀だ、次期エースだと評判をそのまま評価にしてしまうのは危険なのです。

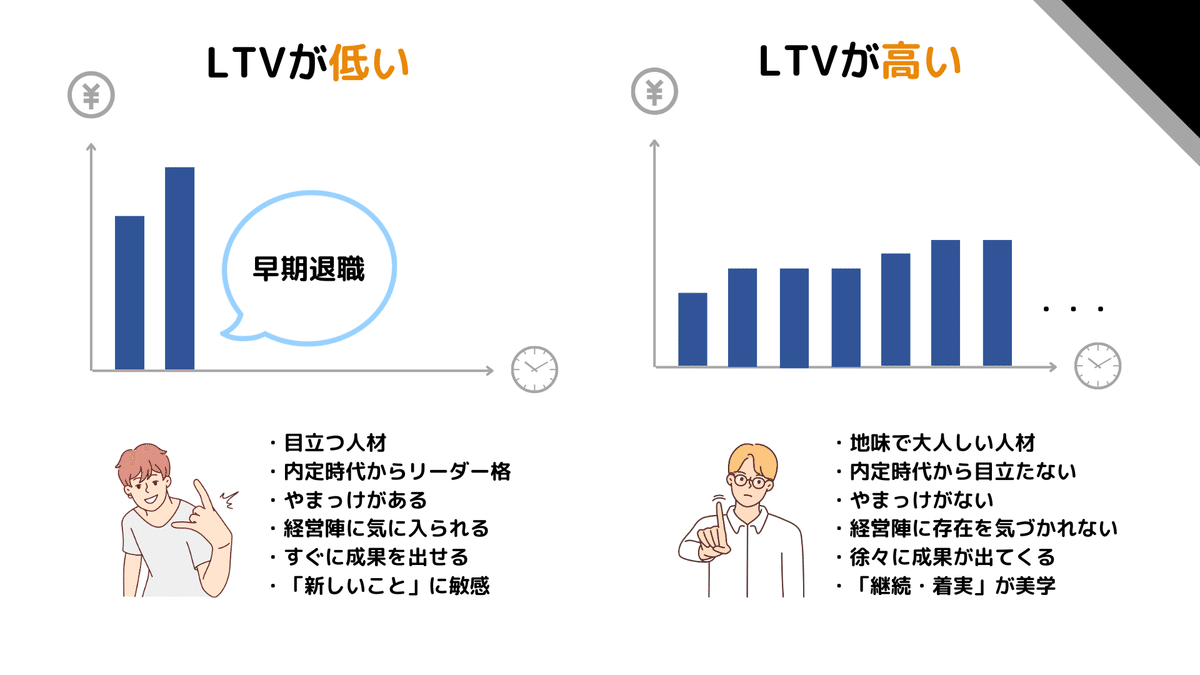

1人の従業員が生み出す「LTV」を考える

ROICよりもLTV(Life Time Value)で考える方が簡単です。LTVは商品市場のマーケ用語ですが、労働市場にも当てはめることができます。1人の従業員の生涯、つまり、入社してから退職するまでの間に、どれだけの利益を会社にもたらすのか、その総額を表す指標と定義します。

ここから先は

¥ 300

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?