2023年3月の記事一覧

そこなのに、届かない

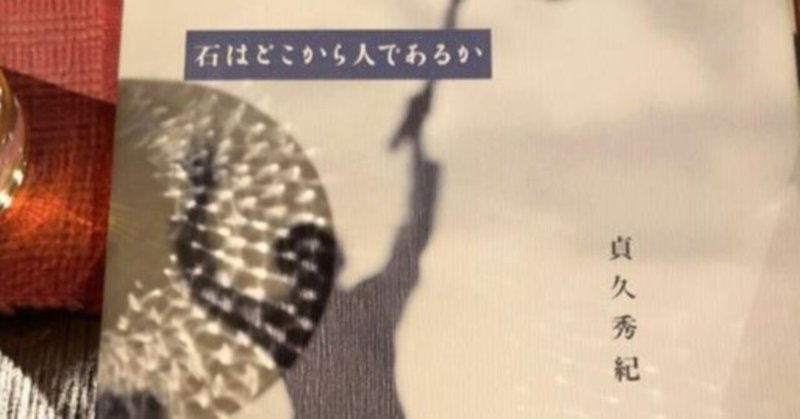

貞久秀紀 詩集「石はどこから人であるか」(思潮社、2001)。これはタイトルに惹かれて、買うよね。とても哲学的にアプローチするのかと思うと、軽い肩透かしを喰らわせられる。膝カックンというほどではないし、ふざけているわけではないのだし、深読みはどんどん誘ってくる。言葉は平易で、読み過ごしてしまいがちだが、もう一度読まなきゃ、と焦らせる。でも届かない感じがある。詩って、そういうもんだよね、とも思う。

もっとみる日常の戸惑いと言葉のきらめき

本当に久しぶりに手に取った、井坂洋子詩集『朝礼』1979、今日の一冊です。改めて、こんなにすごい作品たちだったのかと! 女子高校生の身体の生理のみずみずしさや戸惑い、それをプロセスとして経てきた詩人自身の現在地が彼女たちに投影される時の淡いスリル、もう40年以上も前の詩集ですが、本当に言葉がキラキラしている。

有名な「朝礼」という作品、朝の校庭に整列した生徒たちを「濃紺の川」と表したあとで、遅